寂寞大师斯卡帕

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

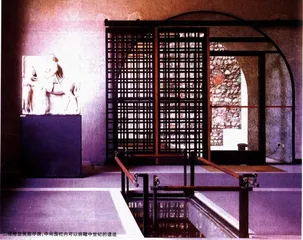

二楼雕塑展廊尽端,中间围栏内可以俯瞰中世纪的遗迹

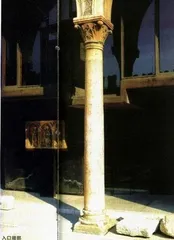

入口细部

我的一个朋友去美国海边玩了一圈,回来以后大惊小怪地嫌人家的老百姓丑——他以为满大街走着的全该是大嘴姐姐萝卜丝呢。这种误会其实在所难免,因为他向来看惯了好莱坞那些俊得不人道的男女们。其实电影明星嘛,很难说他们还算得上是哪国人了,他们自成一国一个人种。

建筑的秘密也是一样。在杂志上搜到的大师作品便是所有建筑学生的圣典,揉来揉去改头换面地翻抄在课程设计里。随后跟上的是职业建筑师。直到北京街头出现了神头鬼脸的“白沟版”,这个杰作才算被作践透。这样的学习程序和习惯让我们永远气喘吁吁地追在AR之类的建筑杂志后面却永远追不上,满脑子只有“白沟版”的水准,以为好的建筑设计便是无数新鲜手段的杂耍。到域外放眼一望,却惊讶于人家大街上的建筑原来本本分分的看不出什么“主义”,亦不过门是门窗是窗柱子顶着梁,但那到处细致的处理确实舒服,一两天是学不来的,一两句话也解释不尽。

为杂志点评建筑就会撞见这个问题:明星建筑像电影明星一样,更像是某一阶段时髦风尚的极端体现。可是不明就里的人们很容易被误导,以为那就是普遍的建筑现象了。

隆重声明:大师和明星建筑不是完整意义上的建筑师和建筑。

是为前缀语。

关于卡洛·斯卡帕

卡洛·斯卡帕(Carlo Scarpa)。在我读大学的5年里,从未听说过这个建筑师,灌满耳朵的是罗西(A.Rossi)、埃森曼(P.Eisenman)、屈米(B.Tschumi),他们被贴上了后现代和解构的标签,都在美国杂志里熠熠闪亮。后来偶遇斯卡帕的作品,随手翻翻,以为是后现代风格的又一人。返回去找找他的简历方才吓了一跳:这个威尼斯人的杰作早至1950年代——国际风格大行其道的日子里,他的设计就如此醇厚了吗?

20世纪初的风气似乎让孩童早熟,许多方家都是少年,比如未来派的先锋、一战里丧生的圣伊利亚(A.Sant’Elia)。斯卡帕14岁进了美术学院,16岁开始在建筑事务所里工作。20岁,他毕业了,拿的是建筑绘画的学位,留在威尼斯建筑学院当助教,21岁自己有了事务所。在威尼斯边教学边设计,这个状态一直持续到1978年他72岁时辞世。有人说,斯卡帕作为建筑师的天才从未得到过充分的承认。为什么?

现代主义建筑变成了国际风格进而横扫天下的一支,系由包豪斯学派衍生而来。借着二战以后美国的雄厚实力,它完成了由先锋向主流的转变。其他一些在现代主义建筑早期同样重要的流派无此机遇,渐次式微并且被人淡忘。其中一个流派是维也纳分离派(Secession),又被称为

新艺术运动。在若干年里,通过威尼斯双年展,分离派有力地影响了威尼斯的视觉艺术风格。斯卡帕通过分离派接近了现代主义思潮,这个起点决定了他的建筑语言不同于国际风格,也决定了他作为建筑师的边缘状态。从勒杜到柯布西埃,对工业化的推崇导致了建筑语言传统的断裂,而斯卡帕的设计则独具风情。新艺术运动历来就重视工艺传统,威尼斯又是工艺之都,当地的风气一向热衷于本土艺术,工匠们把握材质、肌理、节点、细部的完满技巧薪火相传,激励着人们学习的欲望。斯卡帕在设计过程中,不断地在施工现场与匠人们交流,发展了自己的建筑语言,也实现了学院人士与手工作坊的联合——这原本是文艺复兴时期的传统。在他手底,绝不是“形式追随功能”。轮廓线、边缘、线脚,这些细部和节点创造了建筑各部分之间的张力;丰富的材质创造了建筑的质感。因此,他的建筑在抽象之中富含可触摸性与亲和力,即所谓人性的因素,这恰恰是国际风格所奇缺并因此受人訾议的地方。难怪,对国际风格进行反思和矫正的后现代时期的作品会和斯卡帕的建筑在外观上有相似之处。

卡斯泰维奇奥博物馆

斯卡帕酷爱博物馆设计。他擅长于对现存的旧建筑进行创造性的翻新改造,既非“整旧如旧”亦非“整旧如新”。卡斯泰维奇奥博物馆(Castelvecchio·Museum,1956~ 1964)是他最突出的一件作品。

卡斯泰维奇奥古堡位于历史名城维罗那,俯视阿迪吉河岸。它最古老的一部分城墙始建于古罗马时期,14世纪统治此地的斯卡拉家族建造了古堡的主体,直到拿破仑占领时它还经历了加建和改造。一战以后,古堡首次得到大规模的修复,变成本地的中世纪艺术博物馆。修复中,

堡被蒙上一层中世纪哥特式的外皮。斯卡帕对这种做法的愤怒化作一句名言:“卡拉泰维奇奥全是赝品。”他要做的不是修复。他要揭开这座古堡经历的各个历史断层,展示它自身的博览意义。在设计中,斯卡帕充分利用了并置手法,将不同材质、同历史时期的建筑断片叠。古堡内院的西北角,原是建于拿破仑时期的营房的后梢,二战期间因轰炸而倾圮。斯卡帕顺势仔细地拆除了一段墙体,剖出原先重叠起来的砖墙、石墙和抹灰墙。在这个断裂节点上,他加建了一座悬空的高台,歪斜地放置着斯卡拉大公的骑像,让这位老兄背倚城墙跃然马上,永远在古堡的一角凝视着它的沧桑层叠变换,顾不得身后院子里的旅人更在凝视着他。而顺着他的视线方向,则是二楼雕塑展廊的最末一间。等你上了楼,东张西望地一路走到这里,在四围中世纪的古物之间,展室正中的一圈围栏吸引住你的好奇心,低下头,看到了斯卡帕拆出来的被拿破仑营房覆盖着的中世纪时期的古堡遗迹。抬头望出20世纪的细密钢片格栅拉门外,又会遇到斯卡拉大公的目光在夕阳下与你默默相对,怎能不起千古兴衰之感叹?

因为卡斯泰维奇奥的漫长历史本就散荡无序,斯卡帕对一战后首次修复时的堂皇的哥特式正入口煞是不以为然。剔露两片墙皮、暴露不同时期的墙体,这只是小小不言的抗议罢了;他还利用门窗设计对这个人口的端凝大开玩笑。尖券里,整面玻璃上天光掩映,先就告诉你到了20

世纪,即使在深黯的阴影中不当不正地供着一小方石刻神龛也罢;玻璃窗的分格明明可以与各个尖券找找相应关系,偏偏要错开而且左右不对称;二楼的地面比一楼外墙出挑了一些,底梁好好地横跨过去,却又无端地在右侧柱子背后低凹下一截;台阶旁,几块粗石坯乱搁乱靠着,似乎在提醒你,卡斯泰维奇奥虽然古老逾千年,等你走了以后它还会继续修建又一个千年呢。

卡洛·斯卡帕

斯卡帕对细节的关注不止限于建筑物的细部。他在所有博物馆设计中,无一例外地精心琢磨艺术品的展布安排。卡斯泰维奇奥的每尊小型雕塑都以各自不同的专用托架从墙上悬挑出来,粗犷的几何形金属铸件与中世纪的古拙风格相得益彰。一些画幅较小的画作被镶进平躺着的画架,人们可以靠近了仔细端详。立式画架本身就是件件精工木作,用脚轮随机地摆放在崭新铺装的地板上,和头顶粗放的木梁、四壁朴素的灰泥墙面形成对照。大型的雕像和整片的黑色底板好似漂浮在地面,强调着它们遗世独立的气息。较诸那些“百搭”式的博物馆展布习惯,斯卡帕的展示手段不仅满足了“展出”的功能,更参与了对艺术品的解释和评点。他没有纵容建筑设计“抢戏”,把古代艺术品反拿来陪衬自己的

建筑天才——这原是任何建筑大师遇此良机时难以抵御的诱惑。

低调的斯卡帕或许因此注定了生前身后的寂寞。何况,不是美国的就不是时髦的不是主流的,这早成了所有古国传人一致的痛楚。来到此地,走在这“寂寞古战场”,也许旅人总会荡气回肠;但也许,一走出卡斯泰维奇奥,我们就又照旧为名利熙来攘往。也罢,沉淀的心情,即使只那么一刹那,终是弥足珍贵。