资本的民主化

作者:胡泳网络公司以及它们创造的财富是我们时代的象征。所有需要做的只是创办一个网络公司,然后自封为这家公司的CEO。

从1980年到1999年,已有1501个高科技公司首次公开发售股票;到2000年1月创造了40亿美元的市值;123家科技公司回报率超过1000%1.5%的科技公司首次发售股票创造了77%的财富。每天,因为公司上市,在硅谷有60多个富翁“升起”。

这种即刻获得的财富看起来充满了疯狂。这些人好像从事的不是IT业,而是彩票业。然而,在以上表面现象的背后,蕴含着一些极其深刻的趋势。在信息社会中,财富在发生两大转移:一是由物质向思想的转移,二是由大人物向小人物的转移。

不少人屡屡唱起这种陈词滥调:财富是物质的,有限的,可以搜集和确定,可以计量和入账,越用越少,终将枯竭。富国富民之道便是找到某种珍贵物资而保存之。随着其数量由于耗用而日趋减少,其价格必将不断上升。

但在网络时代,财富并不主要存在于物质之中,而是存在于思想之中,即存在于各种主意及其实施之中——正是它们使在无知的人看来毫无用处的东西变为有价值的东西。思想是用之不竭的,而它的分享与扩散过程越是有力,它也就越有价值。

随着我们进入信息经济的成熟期,财富正在发生又一次重大的转移:它的控制权越来越多地进入个人手中。终身雇佣制已成明日黄花,个人必须对自己的工作和财务安全负责。由此带来的结果是,个人不再仅仅关注收入,而是更加关注投资。十年以后,在公共部门以外的领域,最大的雇主可能是个人,也就是自己雇用自己。高科技企业为什么普遍采取期权制?就是因为它们要让知识工作者成为自己企业的主人。

互联网的繁荣具有一个重要特征:它是由下而上的。一些无人知道的小人物以极快的速度创造了价值以十亿美元计的企业。造成这一点的关键原因是,小人物破天荒地获得了资本。旧式的金融秩序几乎完全瓦解,在那种秩序中,一个人要想借钱的话,必须首先有钱。

资本爆炸可以追溯到80年代初期,那是“垃圾债券”大王迈克尔·米尔肯在华尔街呼风唤雨的年代。虽说在这一时代的后期,米尔肯名誉扫地,但他有关金融的想法却在市场上扎下了根。米尔肯坚信,高风险债券被系统性地低估,如果能够在一种多样化的组合中将其积聚起来的话,它是天赐的投资机会。一个前所未有的巨大的垃圾债券产业由此诞生。

到90年代末,硅谷的风险投资家发现了同样的道理:高风险股票在市场上也被系统性地低估了,如果能够在一种多样化的组合中将其积聚起来的话,它是天赐的投资机会。结果是,现在出现了数量巨大的风险投资,四处寻找新鲜猎物。

风险投资的历史与资本主义一样长久,但直到最近它还很不起眼。在很短的时间内,它发展成为一个系统化的巨大产业,并将继续保持这一态势。1993年,美国的风险投资总额为60亿美元,到1999年,这一数字上升到400亿美元。但即使是这类数字也低估了企业家可以获得的资本数量。1993年,获得风险投资资助的公司要经过6年半的时间才能上市;1998年,由于公众投资态度的转变(愿意投资到那些尚未赢利的公司中去),这一时间缩短为2.6年,对Internet公司来说只有2.2年。股民们承担风险的意识更强,希望从早期投资中获得厚利。这使得风险投资家能够以比从前快三倍的速度收回投资,风险投资中的每一块美元行进了比以前远三倍的路程。

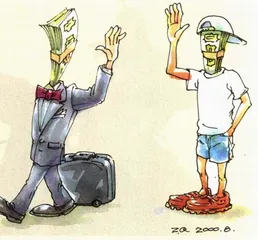

这可以称为“资本的民主化”。它的一个奇特的结果是“华尔街人”的衰败;资本主义本身正在吞噬资本主义者。一家著名的网上经纪公司在电视上大打广告,要求人们解雇他们的股票经纪人,原因是经纪人的建议已毫无用处。很快,那些高端的经纪人——投资银行家们会遇到同样的挑战。

当资本走向民主化的时候,它的神话也就消解了。如果你问一位风险投资家他以什么为生,他会给你一个长长的、复杂的答案。他会强调他给企业家提供的建议,以及他为自己支持的公司所招收的人员。他甚至会吹嘘他卖的产品。他从来不会提到的是他的基本工作:从投资人那里敛钱,然后再转交给企业家。如果你把风险投资家“仅仅”视作资本提供者,他们会觉得自己受到了侮辱。他们摆出这种架式的原因是资本正在成为一种商品,那些供应资本的人也是如此。