如何编制一个好密码

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

随着手机、电脑、网络、提款卡、保险箱等等“以人为本”的非人之物对我们的日常生活的大规模介入,如何替自己编制一个简明易记并且万无一失的密码,作为一个迫切的问题,已经突出地摆在了我们的面前。

在我看来,密码是一样异常神秘的东西。最早的教育,得之于革命样版戏《红灯记》。李姓的那一家人,之所以历尽千辛万苦,最终几乎惨遭日寇灭门,目的只有一个,就是把“密电码”保护好,不使它落到敌人手里;而以日本宪兵队长鸠山为首的敌对势力,之所以绞尽脑汁,软硬兼施,目的则是把这个密电码弄到手。

伍长:“密电码!”

铁梅:“不,知,道!”

伍长:“统统枪毙!”

在多出样板戏当中,《红灯记》之所以比较好看,我相信除了有情之外,在结构上,以正反双方为争夺一个密电码而展开的殊死搏斗,基本契合了“夺宝”这样一种基本神话模式。最起码,许多年后第一次看《印地安那的琼斯》,作为《红灯记》的老观众,在那些没有看过《红灯记》的兴奋观众面前,多少都想摆摆曾经沧海的架子。

《红灯记》看了又看,“密电码”究竟写了些什么仍然无从知晓,直到在中学里学习了莫尔斯电码,并且惊悉:若不是盟军破译了轴心国的密码,反法西斯的正义事业不知还要在黑暗中摸索多少年。

尽管莫尔斯电码只不过是一种(有时以乱码方式出现的)通讯协议,并不神秘,但是,对于密码的崇拜依然无计消除。总而言之,当一种在危急关头必须毫不犹豫地吃到肚子里去的“宏大叙事”一旦降临到自己的头上,“终于也用上了密码”,我的不知所措可想而知。

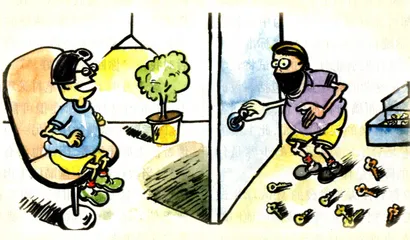

随着我把越来越多的密码一个个输入到它们必须被填写的空白之处,我开始体会到,除了被捍卫的隐私具有所有制方面的不同,私人和集体的密码其实皆具有一种矛盾的品格:在妥善保存、慎重使用的同时,必须同样妥善而且慎重地防止它人的取得及使用。这种先天性的矛盾品格,决定了一个密码必须以人为的混乱(例如被夸大的个人三围数字)、无逻辑性、非理性(例如使用大小写混编)、非人性以及陌生感(例如“芝麻开门”)作为其存在的一般状态。简而言之,一个好密码必须绝对自我并且充分排他。

God,Money,Sex,据说是英语国家中被使用最多的三个密码。显然这不是密码,排他性的匮乏使它们看上去简直就是共识。因此,对于个性化的强调必须始终以排他为前提。例如,各民族密码使用者都喜欢使用的个人出生年月日,固然堪称“个性”,但因同一组数据经常在其他公开场合被使用而风险颇高。当然,对于偏爱使用个人化“自然数据”的人士来说,降低风险的惟一解决方案就是提高排他性,例如,一个中国的密码使用者,不妨将自己的出生年月日换算成阴历,出生于80年代的,可以考虑使用独生子女证的号码——这样一来,地球上那部分不熟悉中国国情的潜在盗密者就可以被排除在外。

鉴于技术和人性之所限,理论上并不存在一个万无一失的密码。计算机安全专家根据对十个流行黑客软件的工作原理的研究,发现几乎没有什么密码是不可破译的。著名的黑客软件John,可以“几乎不需要时间”地对一个由四个英文字母组成、并且被自做聪明地后缀了无数你能想到的阿拉伯数字的用户名进行破译;至于6至8位数的“生日口令”,尽管在数学理论上分别有1000000和100000000种可能性,不过,对于一台普通的P200计算机来说,仅仅需要5.58秒时间就可以将所有可能的密码搜索个一干二净。即使是破解一个由6位无意义字符组成的密码,需时也只是一周左右。

专家的惟一建议是:编码要尽量复杂,并且尽快地更新,最好麻烦到连自己都不容易记住。使用“忘记密码”程序,有助于防止后一种麻烦。至于对“忘记密码”的密码要求,则与“记得密码”相同。我的天,如果有一天我必须对你咬牙切齿地说出:“打死我也不说”的时候,请你不必当真,其实我自己也早就不记得了。

绝望之余,我发现了一条出路:只要我尽可能地缩小个人隐私的价值,密码被破译的风险也就随之降低,这更像是一个经济学的命题。通俗地说,就是当你的全部隐私只是两天前的“道指”,就不可能有人为此而花费破译人类基因图谱的时间和精力。“什么电马电驴的,我就会扳道岔,从来没玩过那个玩艺儿!”