生活圆桌(114)

作者:娜斯(文 / 娜斯 布丁 苌苌 小二黑)

不是我不明白……

文 娜斯 图 谢峰

我自己一直自认智商不低,不过自称没醉的人最有醉的可疑,所以自称智商不低当然也很可能正好相反。总之,在我对一些不应该太复杂的事想不清楚的时候,我就会怀疑我那自以为是的智商了。

比如,听说有美女作家(我不是男人,但听了这词都汗毛一竖)写了本“色情小说”,网上为此都开了锅,我也像凡人一样,忙不迭地找了拜读。拜读结果,觉得倒没网上为这小说开骂的场面好玩,不知是怎么回事?我以为那文字会有多邪乎,结果有点不知所云,不知为什么大家把一本算不上色情小说的小说叫色情小说?

还有那个杜拉斯,怎么在中国这么走红?先是王小波张口闭口,然后是美女作家想当杜拉斯第二——倒是有对称可循:杜拉斯有东方情人,中国宝贝有西方情人。

杜拉斯被他们搞得成了我目前第一号“词语敌人”,我犯了跟王朔一样的毛病,听见这个字眼就烦。其实当年我阅读杜拉斯的时候,并没有这种心态,我也挺推崇她的文笔,以及翻译者的文笔。(没有王道乾也就没有在中国的杜拉斯,对吗?)不过这种生活与创作密不可分的“美女艺术家”(不过没人这么称呼她们)挺多,我没觉得非得对杜拉斯情有独钟。那个神经兮兮跟泰德·休斯曾经金童玉女最后却吸煤气自杀的希尔维亚·普拉斯,那个车祸致残,整天以自画像为主体的墨西哥女画家弗里达·卡罗(Frida Kahlo),那个跟亨利·米勒在巴黎谈恋爱天天写日记还靠色情小说挣过钱的安奈·斯宁(Anais Nin),那个画放大的花蕊让人联想到人体的某个器官但她自己坚决不承认的美国女画家乔治亚·奥基夫(Georgia 0' Keeffe),那个离经叛道的法国哲学女子波伏娃,那个不疾不缓说女人应该有自己的一间屋并且也在现代文学中为自己开辟了一间屋的弗吉尼亚·伍尔夫……当然,还有我们中国的林徽因、丁玲等等。这些人自己的故事像她们的创作一样让人津津乐道,印证了:如果说女子无才便是德,那么女子而有才便成传奇。

为什么只有杜拉斯搞得这么独占鳌头为一干人女教头似地推崇,真让我不明白。当然,说是不明白,心里还是有点明白,只是知道越说越糊涂,所以干脆难得糊涂而已。

(本栏编辑:苗炜)

死不改悔

布丁

余秋雨是个畅销作家,余杰是个年轻的学生,后者发现前者在“文革”中做过一些不好的事情,就要求他忏悔。这件事沸沸扬扬,惹得我想说两句。当年姜昆有个相声叫“道德法庭”,要审判那些做了错事、坏事(谁的判断标准?)又不违背法律的人,我认为“道德法庭”只是说相声这种智商的人才乐于宣扬的事,没想到许多人自以为道德高尚,有权对别人说三道四。

丹尼尔·西格,一个美国人,1957年时收到一份征兵通知,他写了份短信给征兵委员会,他说:“从实用的观点看,战争是徒劳无益的、自我败坏的,而从更加重要的观点看,战争是不道德的。”西格说他拒绝服兵役是考虑到“人类的幸福和我们美国人所维护的民主价值观”。

美国征兵法规定豁免服兵役的范围并不包括“主要由于政治观点、社会学观点、哲学观点或仅仅由于个人道德准则”而拒绝服兵役的人。你要想不服兵役,就得承认自己信仰上帝。西格不想借宗教信仰开脱,这件事就闹上了法庭,故事很复杂,这里讲不完。西格那套道德观很无聊,他要是碰上巴顿将军肯定会被暴打一顿,可这事搅到法庭就热闹好玩了。同样,没有谁知道余秋雨余杰谁比谁卑鄙,可这二人要闹上法庭,才热闹好玩。

“二战”的时候,美国干了这么档子事,珍珠港事件一爆发,美国就把日裔美国人登记造册,遣送到“管理中心”。国会议员利兰·福特要求“把所有的日本人,不论是否是美国公民,都赶到内陆的集中营去”,有位专栏作家说“现在就用武装警卫监视起来,男人女人都不放过——在危险还存在的时候管他妈的什么人身保护权。”

就是这种状况下,有个叫戈登·平林的日裔美国人,在他的律师陪同下,到联邦调查局的办公室递交了一篇文章,题目叫《我为什么拒绝遣送》。戈登·平林随后起诉美国,这桩案子足足弄了40来年,到1987年,那些曾被关进“集中营”的日裔才算知道这里政府“行为不当”的后果,他们得到了赔偿。这故事也很复杂,这里讲不完。

戈登·平林的文章叫《我为什么拒绝遣送》,丹尼尔·西格那封短信,不妨起个题目叫《我为什么拒绝服兵役》。余杰那篇道德范文叫《余秋雨,你为什么不忏悔》,余秋雨自然可以写篇文章叫《我为什么拒绝忏悔》,叫上个律师陪着,可送达何处呢?总不该送达余杰吧。

你长大以后想做什么?

苌苌

上幼儿园时,我的阿姨也问了我们那个例行的问题——长大以后想做什么?我记得很多小朋友回答想当科学家。80年代初期,科学家在小朋友眼里崇高无比。也有的比较实用:像卖水果糖的售货员,卖冰棍的的老奶奶诸如此类。我回答说:“我想当演电影的……”

那时我还不知道演员这个词,更多的小朋友根本不知道电影是演出来的,阿姨也认为我不应该知道。阿姨恶毒地大声说:“什么?!你要当放映员么?哈哈……”她的话顿时让我觉得灰头土脸的,并在以后的20年里忘记了这个梦想。

我再次想起小时候的梦想是在大四。该忙的事都忙得差不多了,大家都闲极无聊。几个好朋友里,有人搞到一台摄影机,就商量着说要拍电影儿。编剧、导演都有人恬不知耻地当了,他们让我演女主角。这让我很兴奋,那时我和演男主角的那个男孩正处在感情的朦胧期,用个我很喜欢的比方——就像《将爱情进行到底》前几集中的文慧与杨铮一样。碰上这样称心如意的事,我总也含蓄不起来。大家为这事凑在一起的时候,我一天到晚美得屁颠儿屁颠儿的。他们问我怎么那么高兴啊?我做出一副沉浸在回忆中的样子,羞答答地说:“其实,我小时候想当一个演员来着……”

要是作为一个演员,我敢说我的素质比许多你能见到的国内演员高:除了始终对电影保持着高度兴趣,阅读了许多能提高修养的书籍,看了大量的盗版VCD,撒谎不带脸红还能做出一副innocert的小样外,对编剧提出的第一场游泳池边的邂逅,没有任何的异议,这一点还说明我很有专业精神。现在的一些演员,一听要穿泳装出场,就这个那个的,一点职业道德都没有,你以为你是什么呀!没等剧本攒完,哥儿几个姐儿几个就奔赴了各自的工作岗位,顾不上这茬儿了。

这以后,我就再没好恬着脸说我曾经想做一个演员。碰上个把忘戴眼镜的说我的脸很适合上镜,我就说我可不敢在镜头前和陌生人打锛儿。他要是吃了大蒜,我也不能作出一副陶醉状。深情地望着他说,我还要……而归根结底的原因是我担心我的屁股在镜头里会不会显得有些肥?

幼儿园的我,没有任何的顾忌,说出了此生中最真诚、最不带功利色彩的梦想。要是现在我说我想加入绿色和平组织,不是意味我想做一个环保主义者,这是矫情,肯定是打算说给某些人听来着。

为什么我在幼儿园时能产生那么与众不同的理想呢?

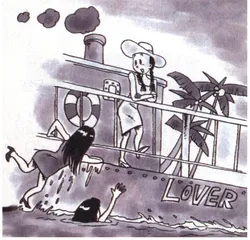

我记得是两部影片影响了我,具体的说是两个镜头:一是《甜蜜的事业》里女主角拿着纱巾在烂漫的山花丛中跑的慢镜头,二是《子夜》里徐曼丽在船上大跳Table Bancing。

笑傲江湖

文 小二黑 图 谢峰

金庸肯定很幸福,这世上没有几个作家能活着看见自己的作品成为经典,金庸的若干部小说都是经典。他当然也有不满的地方,比如台湾的电视制作人买了他的作品改编权后就胡乱增删。

观众们似乎也接受不了任贤齐、吴倩莲主演的《神雕侠侣》,那里面西毒和北丐成了两个老不正经。至于吕颂贤演的《笑傲江湖》更是瞎掰,好歹令狐冲也曾由周润发饰演过,形象这一关要过得去。

邵兵、李亚鹏谁更适合演令狐冲呢?中央电视台要拍《笑傲江湖》,换角风波弄得沸沸扬扬,媒体一直追踪剧组的拍摄状况,比如独狐九剑到底是什么样式?《笑傲江湖曲》谁来作词谱曲?报道得不少了,可还满足不了我这个“金迷”的好奇心:谁演向问天呀?这个家伙戏不多,可魅力无穷。谁演桃谷六仙呢?

早几年我认识个朋友,搞了个摇滚乐队,没什么演出机会,光排练喝啤酒谈女人。有一天跑到个酒馆里演出了一场,回来说起演出的效果,道:“崔健来了呀,坐在底下听我们唱歌,正经听得可认真了,还鼓掌了呢。”

摇滚乐肯定不是为了让崔健叫好,所以后来有些摇滚乐队骂崔健(骂他不也是承认他的地位吗)。

拍《笑傲江湖》是不是就只为让金庸满意呢?我不知道。但是,近一段时间《笑傲江湖》的种种故事让我明白两件事:第一,我们很容易服从于权威,金庸对这个拍摄计划满意,我们就放心了,千万别惹老人家不高兴。第二,我们很容易滥用民主,比如有人建议,应该由大家投票决定谁演令狐冲,谁演任盈盈。全不顾这出戏还有导演在那儿戳着。我提议我演令狐冲,我老婆演任盈盈,谁同意?