遭遇《切·格瓦拉》

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

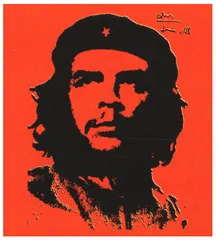

《切·格瓦拉》剧照(李晏 摄)

一位英雄登上了北京人艺小剧场的舞台。他的名字:《切·格瓦拉》。于是,从4月12日至5月16日,格瓦拉的声音每晚在剧场上空响起,《国际歌》每晚在这里唱起。

其实无论是否深知格瓦拉,你对招贴画上这幅头戴别着金五星的贝雷帽,目光炯炯的格瓦拉头像都会感到似曾相识。那是1960年古巴革命胜利后的一次集会上,在格瓦拉毫无察觉的情况下由一名古巴摄影师拍摄的,当时他年仅31岁。如今这幅照片已经成为当今历史上复制量最大的肖像之一。

自六七十年代以来,格瓦拉一直是西方国家年轻人心目中的理想偶像,是文化领域中的反叛象征。几十年来格瓦拉一直备受推崇,美国《时代周刊》将他评为100年来世界20位最伟大的英雄之一;法国作家萨特盛赞格瓦拉是“人类有史以来最完整的人”。然而,七八十年代,曾经鼓舞人们投身革命的格瓦拉精神被引入了以市场消费为中心的境地。T恤衫、招贴画,摇滚乐音乐会的大型电子屏幕上,德国、意大利等著名足球队的队旗上,格瓦拉的形象随处可见。人们崇拜格瓦拉,所以穿上印有格瓦拉头像的T恤衫,贴上他的招贴画。RATM乐队(Rage Against the Machine)最近还将格瓦拉的肖像印制在他们的专辑Bombtrack和T恤上,甚至认为格瓦拉是他们乐队的“第五位成员”。从某种意义上说,格瓦拉已成为一个波普文化的英雄符号,他的形象也成为多少带有一点精神含量的消费品而已。在www.shirts.guevara.com这样的网址上,你就可以买到印制着格瓦拉肖像的各种T恤、招贴画以及有关的CD和书籍,甚至格瓦拉喜爱的古巴雪茄。所幸格瓦拉一生喜欢喝的是阿根廷的马黛茶而不是可口可乐。否则,也许我们就会在世界各地看到捧着可口可乐的格瓦拉在冲我们微笑。

如今,格瓦拉和我们在北京相遇。如果说《切·格瓦拉》在北京人艺小剧场的演出也是对格瓦拉及其故事的消费,那不仅有失公允,甚至是一厢情愿。虽然《切·格瓦拉》的剧组也印制了格瓦拉的招贴画和带格瓦拉肖像的T恤,事实上观众们更愿意消费一场盗版的浮士德或者风流才子李渔的无边风月。因而我们却不免疑惑,在2000年的第一个春天,在“如今时代的最强音——3w.com”的时代,为什么格瓦拉这样一位五六十年代的传奇英雄还会出现在今天的舞台上。

事实上,《切·格瓦拉》这出戏剧也没有活生生的格瓦拉站在舞台上,他仅仅以飘扬在舞台上方的嘹亮的声音存在。戏中主要的是代表革命、共产主义理想和格瓦拉精神的正义势力和代表反动、霸权、财富的邪恶势力之间一次次对峙和较量的过程,如“革命不就是念经吗?我最爱思凡。——革命就是让没吃饱饭的人吃饱饭;革命不就是搞破坏吗?我们家刚刚装修好。——革命就是让家像家,每个人像人;革命不就是一群糊涂虫加一群能说会道的吗?——革命是哪里有压迫,哪里就有反抗”,这样不断的互相质问使整出戏更像一场激烈的辩论会,一次对贫富对立、财富崇拜等社会问题的思辨过程。只是反方的声音一直振振有辞,相形之下正方的声音与形象却显得空洞苍白,没有根基,甚至演员在表演时也有点无所是从,只能喊得更响亮些而已。尽管《切·格瓦拉》的编剧、中国社会科学院的黄纪苏先生也承认在今天的时代英雄难以在舞台上矗立,因为社会中已经没有这种存在了,但他还是坚持认为,“格瓦拉同情弱者,只要世界一天存在不公平,存在剥削压迫的现象,格瓦拉就永远成为主题,这是他和我们时代的关系”。

T恤衫穿上也可以脱下,招贴画贴上同样可以撕掉,又有多少人会在崇拜格瓦拉的同时真正有所感悟呢?格瓦拉的母亲曾满怀忧郁地说:“你就好像永远是一个异国人,好像这就是你永远的命运。”