家问号隐喻

作者:舒可文(文 / 舒可文)

胡介鸣作品《家》:把空间分为内外你我的是一扇门

家是一个太日常又太复杂的概念,它无所不包、难以定义,它太普通、无法逃避,谁奢谈它多难逃盲人摸象、言不及义之嫌,它可以是一个地方,也可以是一间房屋,它可以是一个人群,也可以是一种男女关系,它可以是一些器物,也可以是一种身份。家,是一个隐喻的深渊,所以它也意味着一个机缘向多方展开。

在上海一个新开张的大型家居商城展出的“家?——当代艺术提案”,以“家”的问号形式向实验艺术家征集作品的方案,然后在家具商场展出,展出的60多件作品交错地从器物、建筑、人群和精神隐喻多重方面发掘家在人的心智上的印记。

有趣之处倒不在于这些作品提出了更为高明的新解,而是借艺术的体验力在一个公共话题上以材料、体量等感性方式为“家”这个概念提供另一种想象空间,向这个隐喻的深渊发出质询。

“用飞镖决定住在哪里”?

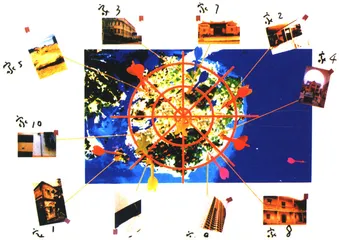

沈晓闽作品《用飞镖决定》

沈晓闽,男,28岁。想有一个像父母亲那样的家,很安稳,很封闭,又不甘于这样,要动一动,在北京、上海游走了4年,总在搬家又烦了,同时对拥有自己的家没有信心。他要一个居家的理由,或一个搬家的理由,两种心情交织在一起,他不知道该怎么办。谁能给他拿个主意?

作品是一个选择家的行为,以照片来展示:从1997年开始,沈晓闽把一张厦门岛地图挂在他当时的家里,这是在距地面100米高航拍的地图,由20张小图拼接成的,厦门岛上的每一栋房子都反映在上面。飞镖,包含着投掷者的主动意图,也暗含了施动者无能为力的偶然性。沈晓闽要想搬家,搬到哪儿?他用飞镖向地图投了一镖——飞镖扎在鼓浪屿民主路32号——他搬到了这里,与人合住,每月租金200元。他在这里住了一年多。第二次,飞镖扎在岳阳小区17楼,他在这栋楼的202室住了一个季度,一季度的租金是2000元。往后,他追着飞镖的指向搬到了大同路铜锅巷甲29号、槟榔小区西区32号,搬家、搬家……成了一个无解的游戏。

作为一个游戏性质的行为,它会遇到规则的设定问题,多长时间掷一次飞镖?三四个月。住了半年一年的是因为外出工作。三四个月的理由又是什么呢?行为者自己不知道。但是这个时间的设定会让你猜,是不是季节的变换使人不安?是不是跟感情阈限有关?另一个跟游戏规则有关的情况是,如果飞镖扎在海上怎么办?他只好到别人家里躲一段时间。

在展厅展示的是扎着飞镖的4平方米大的厦门岛地图,地图的两侧是飞镖为他选择的家的照片。凌乱是一定的,因为人不能属于一个房子。

这里的“家”是一个居所,是一个空间,一个房子,那中国传统婚姻中的“大房”、“二房”是什么意思?

所以,策划人的提案里写到:想象一个空间就是想象一套关系。

标准家庭、二叔、乐园

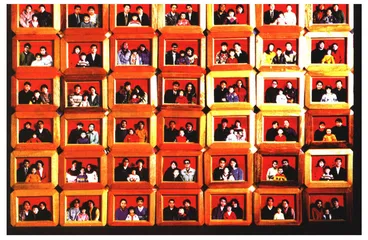

王劲松摄影作品《标准家庭》

1995年10月1日,1%人口抽查结果:全国户均人口规模为3.70人,其中上海为3.02人,北京为3.04人。这些数字表明中国家庭规模的缩小,独生子女的问题就屡被提出。各种类型的补习班挤满了众望所归的独生孩子。北京艺术家王劲松就在这样一个美术学校向学生家长发了一些邀请信,邀请他们来拍三口之家的照片。他是想以此为题用摄影的方式,记录这个时代最具大众性的样板模式。当我们在展厅里面对着200幅《标准家庭》的照片整齐地排列在一起,会被这种重复折磨得不堪忍受。一个个幸福家庭在单调的模式中相互消弭着各自的独立。影像的积累以视觉的刺激直接诉诸生活中自身境况。家,如果不具特色,它的立足点是什么?

蔡青的作品也涉及到家庭成员,他以行为装置完成了《寻找我二叔》,他的二叔是他爸爸的弟弟,关心国家大事和小事,一生只给毛主席写信,转抄一份给蔡青的爸爸,他在信里提出他对建设祖国的建议。他在一个小城市的防疫站工作,响应向科技进军的号召,写了许多“高科技”专著,他的精神财富涉及科技、医学、文学、诗歌、书法,狂犬病来了他赶写预防狂犬病的小册子,洪水来了他就研究对付办法。2000年,他完成了数百万字的申报诺贝尔五项大奖的巨著。蔡青把从北京到湖北接二叔的过程记录下来,把二叔一生的文稿、书法布置成一个房子一样的空间,二叔坐在进门的位置,有问必答。

忍俊不住之后,了解到这个行为最初发布是在北京soho现代城,更暗示了房、家与家庭的牵连,像一只跳动的火苗。

相比之下,《乐园》里的双人摇椅、双人抽水马桶、有拉线连接可分可合的双人床,就成了活一季就变形的蝴蝶。在施勇规划的这个乐园里,地面上的确到处都是美丽的蝴蝶。

家,因此还连接着对生命形式的享有。

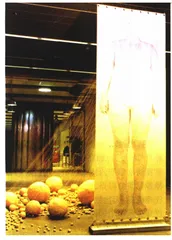

林天苗作品《缠》

缘、缠

在所有60多件作品中,让最多人驻足、最多人大发感慨的是海波的几组照片。每一组都是由一新一老两张照片组成。老照片的选择有极大的偶然性,当选定了一张老照片后,他就周周折折地安图索骥,把照片上的人都找到一起,按照原来的位置再拍一张新的。岁月弄人,但是仔细地新旧的比对中,有能看到基因的顽强,变化的和不变的一目了然。有一组三姐妹的照片,旧的照片上是三个清丽的女郎,新照片上只有其中两人,另一位的位置上空空的。人和照片之间双重而相反的新旧并置真的让人迷恋。当然,这里的家又是另一个概念,是家的延伸——可以是朋友、同学、战友,持久交往和共同经历或什么机缘都能让人集合成一个“大家”。

有了家,换灯泡就不仅仅是修理,盛在碗里饭就不仅仅是粮食,房顶就不仅仅是遮风避雨,在沈远模拟复制的一个四合院屋顶前,有住过平房的人还记得小时候换牙时,爹妈让把掉了的牙扔到房顶上。

家几乎有着神话的结果,可以吸纳任何理由和故事。我不知道林天苗的《缠》的具体所喻,看她的作品觉得在形式上有一种一言难尽的抽象。在这里她使用了大量的线绳,线的一头牵挂在一幅大尺寸的女像上,线头锁扣在她的全身,线球大大小小,无秩序地散落在地面,如果线球打开,不知它将伸向何处,缠绕在一起不知它有多长。对无数的没完没了的事情、事物、事务,人们该作何结论。也许是女性角色,使作品显得欲言又止,也有债多不愁的坦然。