我们还能看点什么?

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

现状:主旋律与商业片的合流

1999年为向国庆献礼,由政府投资、成本在千万元以上的主旋律影片有七八部之多:《国歌》、《横空出世》、《大战宁沪杭》、《我的1919》、《紧急迫降》、《冲天飞豹》、《春天狂想曲》等。如果说以前的主旋律片基本策略是把政治伦理化(如《焦裕禄》),那么《横空出世》、《国歌》等大型献礼片则借助民族主义感情来宏扬国家意志。还有几部影片试图把主旋律片商业化,或者说把商业片主旋律化,想探索出一条中国特色的新路子。

将类型片元素吸收到主旋律片中是目前最突出的一种表现。《紧急迫降》讲一架险些失事的飞机上发生的故事,可以算做一个主旋律惊险高科技影片。《黄河绝恋》则可以算做一部主旋律“西部片”。但正如清华大学影视研究所尹鸿教授所指出的,在《紧急迫降》中“我们主要看到的并不是一个关于勇气、牺牲、生死考验的故事,而是一个关于信任、团结、理解的故事。在好莱坞灾难片中,灾难是主角,在《紧急迫降》中灾难只是一个背景,上面演绎的是我们几乎在所有的主流叙事中都可以看到的同心同德的宏大主题”。

一般而言,类型片之所以成为类型,是因为它提供了一个关于无法解决的社会矛盾的两难框架,如穷人与富人(爱情片等),文明与蛮荒(西部片),秩序与颠覆(侦探片),速度与恐惧(灾难片)之类,然后用各种变奏去演绎、强化这种对立,并最终用一种假想方式去解决那个事实上根本无法解决的矛盾。每一种类型片都包含了对观众不同欲望的挑逗、满足与规诫。

“我觉得看《说好不分手》这样的爱情片,还不如看《梦开始的地方》这样的电视连续剧有意思。你想,你那90分钟的长度,加上那么多限制,哪儿有电视剧给爱情提供的可能性大呀。反正不就是看谁比谁更能绕呗。”程昱,一位服装公司的老总说。

几十年来,美国的类型片不断发展,又生成新的类型片,更多的是混合类型片,甚至反类型的类型片。这样的分法几乎可以把每部影片归入其中,因为观众也正是基于他以前的观影经验去看电影的。类型片和艺术片之间充满了相互改造,将触角从类型片的框架中伸出去,更深地触动观众心灵的就是艺术片,形成新框架就是类型片。每一部好看的类型片都会涉及到当今的社会矛盾和观众深层心理。希区柯克的影片既是商业片也是艺术片,斯皮尔伯格能拍《夺宝奇兵》也能拍《辛德勒的名单》,即便像雷诺阿、特吕弗与黑泽明这样典型的非商业电影导演,其影片也有广大的市场。艺术片比商业片多的是一个新意和深意而已。

但在我们的影片里,类型元素就要被大打折扣。侦探片要歌颂警察的大智大勇(《龙年警官》),灾难片要表现集体主义,西部片需要民族团结或爱国主义(《红河谷》、《黄河绝恋》)……当然,《红河谷》和《黄河绝恋》都属于主旋律和商业片结合得非常有新意的影片,《黄河绝恋》投资380万元,票房收入是2000万元。

尹鸿著文称:“中国电影事实上很难成为完全意义上的商业/类型电影,商业/类型电影那种强调个体宣泄、个人英雄、感官刺激、自由叛逆的讲故事方式,和主旋律强调的稳定、团结、昂扬的基调显然并不和谐。”北京电影学院郝建教授说:“故事也是一种综合国力,中国电影里的故事太少了。”

玩具

模型

服饰

《星球大战》不只是一部电影,还是一种游戏产业

《星球大战》出版物赚取了100万美元

该谁出牌了

只有“冯氏贺岁”牌电影还能获利,只有“张氏获奖”牌电影还能不断引起话题。冯小刚在《没完没了》的首映式上曾语惊四座,他说,除了《泰坦尼克号》,进口大片都不是我的对手,连《拯救大兵瑞恩》也不行。他的《甲方乙方》全国票房3000万元,《不见不散》4000万元,而《没完没了》要达到5000万元。张艺谋本人则要比他的两部影片更受关注,他在报刊上出现的频率没有哪个娱乐界人士可比。

美国电影市场好,在于有许多副扑克可打,明星扑克,导演扑克,编剧扑克,或者另分为各种类型片扑克,它总能从中抽出令人满意的牌来。我们有几张牌?本来有几种牌,如今又只能打什么牌?

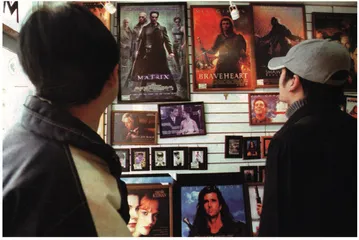

美国影迷对自己喜爱影片发售的宣传品丝毫不会放过

有一种影片在中国必然会大大繁盛,那就是爱情片。《爱情麻辣烫》、《网络时代的爱情》、《不见不散》、《相约两千年》,如果以商业类型片来衡量,这肯定是最大的片种之一。然而不能触及社会深层矛盾和人性阴暗之处,使得这些影片都只能停留在光鲜亮丽、中看不中吃的层面。

“我觉得看《说好不分手》这样的爱情片,还不如看《梦开始的地方》这样的电视连续剧有意思。你想,你那90分钟的长度,加上那么多限制,哪儿有电视剧给爱情提供的可能性大呀。反正不就是看谁比谁更能绕呗。”程昱,一位服装公司的老总说。

不少圈内人认为“第六代”导演是被耽搁的一代导演,他们中有近一半人出道之初即被严格的审查制度封杀。上映收不回票房是一回事,拍完的片子不能上映却是另一回事,谁还敢花钱让你拍片?正如写得出写不出好剧本是一回事,能不能大胆去写是另一回事。但是,“‘第五代’导演不是面临同样的审查制度和同样的市场吗?”一位国际知名的摄影师反问记者,“你觉得《红高粱》、《菊豆》这样的影片,要是放在今天能通过审查吗?”

早在几年前张艺谋就讲过,拍电影首先要考虑的一件事就是剧本能不能通过审查。而他最近的一部片子《我的父亲母亲》,最为人诟病的其实就是,对社会历史矛盾的讳莫如深。正是由此造成了批评者所指出的影片“平面、虚假、煽情”,也即张导本人所说的美好、质朴、纯情。相比之下《一个都不能少》要有意味的多,完全可以由此发展出一种不输于美国的类型片,可惜张艺谋不承认它和好莱坞相似。

又要票房回收,又要通过严格的审查制度——二者都变成了投拍一部电影的前提,使得几乎所有的制片人都要求编导拍出一个轻松、亮丽的影片。一位不愿透露姓名的年轻导演说:“在我们这些导演的脑神经里,都有一个‘预审查’机能,哪种人物设计能通过,哪个细节可能有麻烦可能侥幸过关,哪些题材根本不要去碰,关于剧本的每个方面我们都会预先审查一遍,力争做到心里有数,但这样一来,我对影片好看不好看可就心里没数了。”

但以中国导演们的“预审查”眼光去看,近几年来世界电影中有几部优秀影片是可以投拍的?《香港制造》太灰了,又是自杀又是贩毒;《劳拉快跑》花三段时间来讲同一个故事,基本功都没过关;《给我一个爸》(俄国片《贼》)影射太多;《美丽人生》中没有意共的活动。《中央车站》好,就拍这样的……

从两年来观众比较熟悉的几部影片的片名来看,就会感觉颇有意味。《美丽新世界》,《没事偷着乐》(电视剧名为《贫嘴张大民的幸福生活》),《幸福大街》(后改名《红西服》),《一个都不能少》(以剧中魏敏芝唯一会唱的那首歌做片名会更切题《我们的祖国像花园》)。那些美丽或幸福的字眼,恰恰与片中人物的遭遇恰形成一种反讽效果。

中国的电影市场已被美国影片占领了相当大的份额(娄林伟 摄)

一位不愿透露姓名的年轻导演说:“在我们这些导演的脑神经里,都有一个‘预审查’机能,哪种人物设计能通过,哪个细节可能有麻烦可能侥幸过关,哪些题材根本不要去碰,关于剧本的每个方面我们都会预先审查一遍,力争做到心里有数,但这样一来,我对影片好看不好看可就心里没数了

80年代,中国故事片产量每年约在150部左右。如今每年故事片仅有40余部。上映后也是赔者多,赚者寡(5部左右)。不少电影厂家变相地卖地为生,或吸引社会投资,每年勉强生产出几部再赔几十万、上百万的影片。1995年以来,在政府加大对电影投资的同时,民间投资正在迅速减少。整个电影产业没有法律可依,使许多企业和社会游资望而生畏;即使偶尔有人看好电影业,也是一击不中,扭身就走。

新主流电影

假定在主旋律电影和主流商业电影、边缘电影、“电影节”式电影之间还能找出一种电影,或者可以把上述电影加以调合,那就是新主流电影。上海的年轻电影批评者从去年开始提出这个新概念,他们把北影厂那一批已拍就的成本在180万~220万元的青年电影放进自己的概念里。同时还有上影厂正在筹拍的一批“道德故事”电影——向上可以追溯到《太太万岁》、《小城之春》这样的上海电影经典,向外可以借鉴罗麦尔、布努艾尔、费里尼、伯格曼、法斯宾德、阿莫多瓦这样的各国电影大师,希望能巧妙地保持完整性,低成本,道德主题,风格多样,为都市青年人拍摄。

这是一个如此折衷主义的词汇。又是新的,又是主流?先就把自己限制在低成本和道德类型片中,还是无力触及其他问题?勿宁说这是一个专为年轻导演准备的词汇,让他们在拍第一部第二部影片时,就踏上一条切实可行的路。其实中国每年也就50部电影,号称50万电影人中也就那么多人才。名目不重要,重要的是电影生产能符合市场规律和电影艺术规律。