“入世”以后:我们还能干点什么?

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

无论是《寻找大兵瑞恩》还是《恋爱中的莎士比亚》在各地都有相当大的票房收入

20只狼和10只狼和40只羊

曾经有这样两个听起来很荒谬的说法。一个讲,美国片商其实非常希望国际电影节多多地给中国艺术电影颁奖,因为中国人特看重艺术奖,这样就会有越来越多的电影人投入到艺术片创作中去,越来越少的优秀导演和制片人涉足商业片领域。

另一个说,好莱坞对中国的盗版VCD完全是睁一只眼闭一只眼,还偷偷乐着呢。因为中国人的确已经越来越依赖这些东西了。而他们等待已久的那一天最终会来到,那就是中国人进入北京、上海、武汉以及全国各个城市繁华地带的美资影院去看美国电影。就像我们去麦当劳吃汉堡包一样。

1999年11月15日签署的中美世贸协议中写道,中国参加世界贸易组织之后,将“每年从国外进口20部左右分账大片,三年内暂由中方代理发行美国影片,允许美国在华投资建设电影院,市场控股比例为50%”。这个协议可以说是在世贸规则下达成的一个以公平竞争为核心的协议,双方都已做出了最大限度的让步。

电影业目前是美国仅次于军工企业的第二大产业,在1996年其产值已高达600亿美元。好莱坞电影在全球的票房收入占到全世界电影票房的80%以上。在法国,美国片的票房额占60%以上,在德国占86%,在韩国占60%左右。勿庸讳言,美国口味就是国际口味。不仅美国的动作片、卡通片要行销天下,所有科技含量高的电影,所有大投资的电影,都要着眼于全球通行的题材。金字塔中的木乃伊,圣经中的出埃及记,中国的花木兰,彗星或小行星撞地球,或者泰坦尼克号撞冰山,都是电影题材的重头戏。

不久前的国际乌拉圭回合贸易谈判中,美国将电影和电视列于向欧共体出口商品提案中主要的一项,要求西欧将电影市场大门完全打开,以便使美国影片畅通无阻。为此,欧洲的著名电影艺术家们联合发出抵制性呼吁,但与贸易自由化这样的全球浪潮相比,他们的呼声几乎听不见,也起不到什么作用。

吃麦当劳,喝可口可乐,穿耐克,听RAP,看好莱坞电影。一切已变得再自然不过。但电影是一个国家最后的文化壁垒之一,在一个图像时代却没有自己国家的电影,会是一种张开口却说不出话的感觉。

印尼在入世后的第二年,国产影片即由112部锐减至36部,80%的影院几乎都放映美国片。而且,美国随时都会把一个国家进口好莱坞电影的数额与这个国家对美出口某种产品的数额联系起来。美国以“不平等贸易”为理由,迫使印尼政府在获得向美出口纺织品数量增加35%“优惠”的同时,允许每年从美国进口影片88部。

北影厂史东明副总经理说:“实际上我们相当大的市场已经被一部分美国片占领了,即使不入世,国产电影的生存空间也不会增大。所以,进来20部美国片和进来10部美国片,与其说对中国电影造成压力,倒不如说他们自己之间相互挤压空间,更大的压力将会落在他们自己对市场的调整上”

在台湾地区,中国电影票房收入占总票房收入不足10%,而1993年时它还占到50%。墨西哥政府为履行北美贸易协定,废除了外国电影进口限制,本土电影工业随之濒于崩溃。1998年,墨西哥仅生产了10部电影,占市场份额的3%。墨西哥政府决定从1999年起逐渐恢复美片进口限制。

去年11月以后,中国电影业的行政管理机构电影局一直没有做出明确表态。据《财经》杂志报道,电影局局长刘建中在年初的一次记者招待会上曾表示:进口分账影片要遵守中国的法规,中国现在还没有《电影法》,但是有电影管理条例。条例规定放映进口影片数量不能超过全部放映影片的1/3,这是美国人承诺了的;“允许”进口20部外国影片,不等于“必须”进口20部外国影片;进口影片不是光指美国影片,其中还要包括欧洲及其他国家的影片,甚至港台地区的影片。

如果中国电影市场拆掉藩篱让美国电影直接进入,他们不但会生产出更多全球口味甚至中国口味的电影投放中国市场,而且会带来先进的营销手段来冲击现有的发行放映体系。美国电影输出从来都是贸易而非文化交流。成龙、吴宇森、李安、周润发进入好莱坞之日,正是好莱坞要大举进入中国市场之时。那只不过相当于麦当劳给鸡腿汉堡加了些中国辣椒。

如今,世界上只有约11个国家实行外国电影进口限制制度。那无非是一种可能公平但并不自由的竞争。而自由贸易的浪潮可能最终会轰开这些大门,或者,更多的国家联合起来抵制好莱坞,在银幕背后则是全球经济一体化是否以美国意志为转移的较量。没有人知道谁胜谁负。

“实际上我们相当大的市场已经被美国片占了”

到目前为止,北京电影制片公司(北影厂)还没有得到有关入世后外片引进的具体数字和步骤。美国到底能进来多少影片,影片引进后如何投放市场,是分账,还是买断?同欧洲谈判欧洲影片的引进问题又会怎样?北影厂史东明副总经理说:“实际上我们相当大的市场已经被一部分美国片占领了,即使不入世,国产电影的生存空间也不会增大。所以,进来20部美国片和进来10部美国片,与其说对中国电影造成压力,倒不如说他们自己之间相互挤压空间,更大的压力将会落在他们自己对市场的调整上。”

好莱坞对北京影院的觊觎始于90年代中期。据《财经》杂志报道,在北京,外方参与投资并建好的电影银幕已达21块。时代广场影院拥有其中的4块,新东方广场也有5~6块银幕,今年夏秋之季就会开张。有人认为,雄厚美国资本的注入,其实正为那些数十年没有发展变化的大影院提供了百年难逢的改造机遇,别管用谁的钱,好影院它总是个好东西。

黄群飞是中影公司放映分公司的副总,目前中影公司正在建立自己的院线。黄认为,好莱坞通过投资硬件,建立院线,先参与放映,然后一步步地争取独立放映乃至垄断放映,最终目的是能够独立发行。“但是,”他说,“即使好莱坞片商能够独立放映,也要通过中国严格的审查制度,所以对美国人来说,要彻底地攻占中国的电影市场而不被中国人分一杯羹,也并不是一件轻而易举的事。”

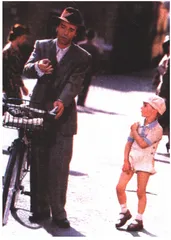

国外更多的电影是在题材、制作、视觉上取胜,不光得奖更有票房(左图为意大利电影《美丽人生》,右图为美国电影《圣女贞德的故事》)

北京新影联影业有限公司总经理刘祥惠说,当前决不能放开发行,不能允许外商独立发行,但是可以鼓励他们合作拍片或以合资公司形式从事制片和放映。这样美国就不可能在短时间内控制市场。

北影厂史东明则认为,入世以后,有利于我们借助一些国外的先进管理经验,加快市场的规范。他们的影片进来,看他们的发行公司怎样采取分账,怎样监督票房,怎样管理市场,很多新的观念都会带过来。表面上看,对美国影片进入中国市场有好处,但从长远来看,对中国电影进入市场好处更大。

其实,1994年以来,每年10部的进口大片都采用分账制,好莱坞片商并不认为他们在中国赚到了多少钱。事实也的确如此。据中影公司透露,一部分账大片,其票房收入的46%给外方片商和中影公司,8%~10%给省市级电影公司,剩下的为影院所有。外商在付掉关税、拷贝费、部分宣传费之后,只不过能拿到票房的10%多一点。并不是钱被中国的发行公司或者影院赚走了,而是参加分钱的公司太多了,由中影到各省市级再到县级,层层分配后利润变薄。

在计划经济年代按照行政区域设置的中国电影发行体制是电影市场发展的一大阻碍。这些发行公司今天已经是发行商了,但长期垄断经营造成弊端丛生,积习难改。导演冯小宁对《电影市场》杂志说:“中国电影市场基本处于无序状态。电影急需立法,像美国用法律管理市场,谁偷漏瞒报被查出,就罚他个倾家荡产。50年来没有‘电影法’是不正常的。”加入世贸将使得无数的发行企业根本没有时间做什么准备。据业内人士估计,在竞争中能幸存下来的发行企业包括中影公司在内不会超过10家,他们要么是能掌握发行渠道,要么是拥有院线。

中国的电影发行公司必须学会与狼共舞。广东省电影公司在广州市把市一宫、市二宫、华南影都、东山铁宫联合起来,努力建设情侣院线,服务固定的观众群落。情侣院线已在广州市工商局注册,成为全国第一条登记注册的电影院院线。

入世以后,中国电影市场将以电影院的分布为主体,这会是中国电影走向产业化、规模化的开始。现在,长江沿线的湖北省、重庆市、上海市拥有中国现在条件最好的电影院和庞大的潜在观众群,它们应该最有能力摆脱发行公司的控制,独立组建放映集团。至于放映国产影片还是美国影片,则变成一件没有定数的事情。但电影院之争就如同是根据地之争。

网络传播电影,一幅未来的风景

导演冯小宁对《电影市场》杂志说:“中国电影市场基本处于无序状态。电影急需立法,像美国用法律管理市场,谁偷漏瞒报被查出,就罚他个倾家荡产。50年来没有‘电影法’是不正常的。”

“死是死定了,不过我们寄希望于重生”

中国现有上影、北影、长影三大制片厂,16家省办厂,以及其他一些制片企业。全部企业加起来其财力也比不上好莱坞8大公司中的任何一家。但更大的问题在于,中国的制片厂到今天也搞不清楚电影究竟是一种商品还是一种宣传工具,或许他们很清楚电影是什么,但他们不知道他们应该把电影当成什么。

史东明认为,从制作单位来讲,娱乐片这个词在国内提起来也有十几年了,但无论是从剧作准备还是导演,以及各生产部门,认识都非常不足。责任主要在制片厂。

作为一个导演将如何面对入世,李少红(电影《血色清晨》、《四十不惑》、《红粉》、《红西服》,电视连续剧《大明宫词》的导演)说:“作为个体很难说,因为不知政策如何改变。我们这辈子拍电影老是跟着政策一个一个来回变,到最后都不知该怎么办才好了。我对自己的前途感到不可预测。我们这代人现在正好是处在创作高峰,各方面条件都很成熟。入世后呢,我们将会面临更多的困难,面临的市场状况也将更为艰巨。制作上肯定会有很大变化,发行上国家会有一定的管制。但这些管制不知最后能否起到作用。因为这种社会管制跟入世这种市场规律是矛盾的。西方国家把电影作为娱乐业,是一个挣钱的行业,而我们把它做为一个意识形态的工具,这完全是两个不同的概念。”

中国电影果真是什么特殊的行业吗?它只是一个产业,是国家宏观经济一盘棋中的一颗棋子。如果把它当产业,就得按市场经济的原则办事,按世贸规则办事。

当今世界电影的发展,有三个动向:一是高科技特别是数字技术在制片及影院中的运用越来越先进和集中;二是后电影产品的开发越来越多样化,电影经济效益的实现形式越来越多元化;三是电影制作的故事背景和表现手段以及制作人员都会越来越国际化。冯小刚说的好,好莱坞的制片人要想真正使美国的电影工业、制片业占领中国市场,还是要选择中国本土的导演,来拍摄中国这块土地上观众喜爱的东西。“所以,我现在要打好这个基础,到时候,他们的投资人也好寻找深受中国老百姓欢迎的导演来拍片子。”

反观入世,它对中国电影市场的冲击必然带来中国电影创作的巨变。中国电影必然更多市场号召力和更符合电影产业的特性。无论是制片投资、剧情内容、制作人员,还是发行、放映等环节,美国人参与中国电影的制作都是势在必行的,今后一部电影的创作者会是各个国家的人,将很难在严格意义上划分一部片子的国别。正如在如今的日本、法国一样。

“个别人铆着劲儿要弄两三个国货重磅炸弹;不少人会里应外合,在别人的大锅里分一杯羹(合拍);剩下的大概都得是小本经营,全仗着我小巧灵活,我酷,我创意新,我街坊多,我花钱不多,可我要求也不高不会跟大象去叫板。”尚在北京电影学院导演系读书的一位研究生,这样描述她心目中入世以后的国产电影。“死是死定了,不过我们寄希望于重生。活得不一定牛,但是也能长久地、有意义地活下去。这是最重要的。”

10部大片

1994年底,广播电影电视部电影局根据中影公司建议,批准每年由中影公司进口10部“基本反映世界优秀文明成果和表现当代电影成就”的影片。为了区别于中影公司进口的其他数十部外国影片(多为过时的二三流影片),社会上有人称之为“10部大片”。5年以来,10部大片的票房收入基本占到中国电影市场票房总收入的2/3左右。

10部大片的发行权一直由中影公司垄断,1997年电影局曾决定每年拿出3部大片奖励给大制片厂,但制片厂在全国并没有自己的发行网,也没有发行经验和人才,于是中影公司提出把三个指标以数百万元“回购”,仍由中影公司发行。