古典家具,旧物新解

作者:三联生活周刊(文 / 谭雪梅)

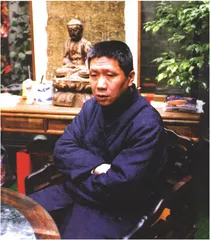

马未都的收藏不仅多,而且能道出其中的子丑寅卯

《明式家具》对榫卯结构的利用

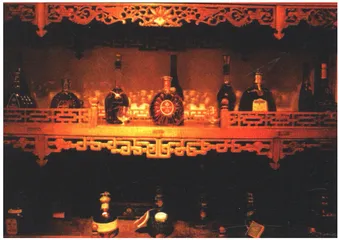

马未都的观复斋,书柜放着洋酒

卖和买

90年代初,国际文化出版公司推出过一套文玩收藏生活丛书,其中有一本为《张说木器》,其他为《马说陶瓷》,《田说古籍》,《刘说字画》,那时笔者有幸得以认识三位主说人,并曾到府上拜访。他们的共同特点是,藏品丰富,居家狭窄。木器收藏家张德祥家居北京南城的一条小胡同里,可供其周旋的空间甚为局促。于是那时定格了一群收藏家的印象,即节衣缩食,孜孜以求,但缄口不谈钱字;精挑细检,旧物中的子丑寅卯能一一道来,却视若贡品善加侍候,和他们的藏品一样有一种旧时遗韵。

他们自然不曾想到,在电视报纸热情煽动“欧陆风情”、“欧陆经典”的时尚中,中式古典家具竟洗面而来。不觉间,北京周边形成了一个古典家具修复作坊的包围圈。这些作坊大多分布在三环路以外,以城南分布得最为密集,有些还与现代家具城比邻而设。细查起来,开作坊的人大约都号称是京作、苏作、广作的传人。名堂大的作坊都有个堂号,如“和合行”。买主呢,有长期留居的外国人,有本地的文化人,留学归来的,以及崛起的白领们。

《马说陶瓷》的主说人,收藏界名人马未都,现在是北京古典艺术博物馆的主人分析说,收藏的发展首先是因为经济状况的改变,个人收入的提高,居住面积的扩大。30年前,很多普通人家虽然没有受到“文革”抄家的波及,却迫于物质方面的压力,如住房的窄小、人口的增加,把家传的老式家具买给了委托商行或文物商人。20年前,一批敏感的人由于热衷追求“洋范儿”,把红木、紫檀的木器赶出门,换上了罗马尼亚式和意大利式的沙发、组合柜。凡这种人现在都悔不当初。阿城也说,那时看到一些亲朋好友都执意要卖掉木质、品相都属上乘的古典家具,真让人痛心疾首。那时家里略有点存货的,都往外卖。这两年他从美国回来,却看到大家又都醒过懵儿来了,什么都往回买。大概是要将功补过吧。

醉翁之意

悔不当初也罢,将功补过也罢,在笔者有限的采访范围里,很容易发现新的收藏群落与旧时遗韵有迥然的分别。这些人整体上说都显得速成,买起东西来颇为大手,购买过程中理性品味的成分少,感性的成分多,使用起来更是因循守旧的少,标新立异的多,有“醉翁之意不在酒”的意思。他们的心态也轻松随意,这些古旧家具在他们那里大多是为了摆,或是“显摆”,甚至有的就是凑个气氛。画家刘泽,在有了百十来米的住房后,就置办了老榆木的圈椅,红木的条案,楸木的博古架,等等,一室古典家具模样的东西,却没一样是上好木质的。而在主人看来,这些东能造出个氛围就够了。

在《下个世纪见》的作者艾丹家里,一个做工精致的条案和一个半桌上,坦然安置的是他的电脑和打印机等一应杂物。李缨、张怡夫妇是留日10年的电影人,在日本有他们自己的“龙影”电影公司,他们的作品《两小时》在1999年的柏林电影节上获得了亚洲最佳电影奖。今年春节前,他们在北京租了房子,置办了满屋的老式家具。要是严格说起来,他们的家具从质地到风格完全不统一,也不属上乘,用起来却也随心所欲,让人端坐的春凳在这里变成了茶几。

前些年有人在空闲的书柜里摆上酒瓶还会被人讥笑,现在有人堂而皇之地把古雅的老书柜专作存放各种洋酒之用。宜家家居有售各种CD柜,价廉物美,可一批音乐人纷纷购回大号的中药柜,充当CD柜,于是,莫扎特被放在了“当归”的名下,贝多芬就进了“白术”的格子。米斗,在我们的认识里,那就是地主收租时“大斗进小斗出”的剥削工具,现在它被当成了垃圾箱,当然这属于雕虫小技。

追究起这种对古典家具的热衷的原因,马未都说,最重要的因素是这些东西本身的质量好,中国古代1300年的科举制造成了以文人趣味为主流的社会结构,文人一般比较挑剔,家具制作上便趋于精益求精,千锤百炼,才有可能世代相传。艾丹也说到老旧家具那种细致的纹理、爽腻的手感,还能在其中享受到时空隧道般的时空纵深感。至于坐上那太师椅舒服不舒服,那就是不冤不乐的事了。

古典家具本身的质地其实仅仅是物质上的原因,在对古典家具物用错置中更能发现精神层面的原因,它是时间对传统遗产的一种新解,热衷此道人的真正趣味也是在这种错用和重解中开掘表达的空间。

传承与创造

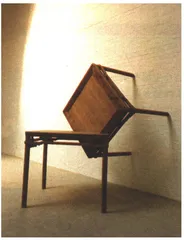

艾未未的《明式家具》系列作品之一

艺术向日常生活内容的渗透,和在生活范围内开掘表达的空间是现代艺术的方向之一种,破坏与重建又是现代艺术的游戏规则之一。在古典家具的功能错用中,新型的知识层以略有戏谑的方式达成了一种对传统文化的接近与利用。

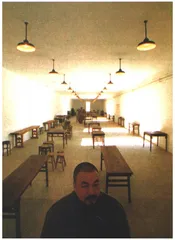

艾未未以古典家具为媒材创作的《明式家具》系列作品也许就是在这个背景下产生的。艾未未选取明式家具为题,却并非爱好者,只是因为明式家具是中国古典家具的最高境界,榫卯结构又是其关键,他利用这种结构,改变家具原有的形状。其代表作品之一就是以两个细长的条案组成的十字条案,新的造型具有的视觉冲击,先是打破了人们一般的心理定势,令这些“家具”披上了一层眩目的色彩。1999年这个作品被带到了威尼斯双年展。

艾未未是新时期艺术(70年代末)的先锋之一,1978年考入北京电影学院美术系,没毕业时就去了美国。1988年当他有了一些个人风格的作品后,便一直以现代艺术的面貌出现。现代艺术的一个重要倾向是探讨问题,而不是磨砺手艺。1994年,他回国后就开始在新旧文化的交替中寻找可能的艺术方案。

从艾未未的简历中大约可以琢磨出新型的知识层所经过的精神上的跋涉,文化再不是传承的法宝,必定是动态的创造。