生活圆桌(107)

作者:三联生活周刊(文 / 杜比 罗全 林鹤 应明)

你长得像谁?

文 杜比 图 谢峰

我的一位同事,女的,皮肤白,大眼睛高鼻子,应该是个漂亮人,可仔细看,却觉得有哪儿不对劲。哪儿不对劲?我说不出来,就此我求教于另一位同事,他告诉我,该女士的下巴长了一点儿,就是长了这么一点儿,就会让她的整个脸部瞅起来不对劲。

我佩服这种观察力,他之所以能看出长下巴是因为他小时候学过两天素描,一眼望去就知道哪儿的比例出了问题。相比之下,另一种观察力令我极为反感,那就是寻找共同之处。

比如我的一位朋友曾被说成是“长得像丹泽尔·华盛顿”,这让我莫名所以,他明明是个皮肤微黑的黄种人,肌肉也欠发达,怎么能像个好莱坞黑人明星呢?如此说来,嘴巴大点儿岂不长得像朱莉叶·罗伯茨,眼睛大脸形圆就是像麦格·奎恩。

可生活中偏偏有人具有这类洞察能力,时不时发表高见,说这人长得像黎明,那人长得像刘德华。

电视上也有这类节目,名叫“模仿秀”,有位台湾歌星,又瘦又丑,居然也有人去模仿,这不叫人大倒胃口。

《麦田里的守望者》中有个情节,说霍尔顿跟两个姑娘跳舞,他说这两个姑娘长得相像,结果遭到白眼,他说,看来这两个人谁也不愿意长得像对方。

由此可见,说别人长得像谁绝不是件容易事,比较保险的办法就是往大明星身上靠,比如你和一个长得像叶童那样的姑娘一起工作,和一个长得像张曼玉的姑娘一起进晚餐,早上遇到一个姑娘像徐静蕾,中午遇到一个姑娘像钟丽缇,这一天岂不很爽。具有这种洞察力是幸福的。而学过素描,能一下看出别人缺点的家伙注定很痛苦。

生孩子

罗全

有个美国人在巴黎,老婆怀孕了,B超检查是个女孩,因为他们已经有个男孩了,法国人都恭喜:“c'est le choix du roi!”呜哇呜哇的,意思是国王就是像你这样生孩子的。美国人不明白,顺便找了出租车司机打听。原来,法国文化起源于4世纪的法兰克部落,在法兰克部落占主导地位的是撒利族,撒利法律规定王位必须由男性子嗣继承,所以国王的首要任务是生个儿子保家卫国,然后再生个女儿,等着把女儿嫁给别的国王或国王的儿子,最后孙子和外孙都当上国王,老国王的势力实现了最大化。

于是,美国人陪着“王后娘娘”在法国生孩子。他发现法国的产科不像医院,16世纪的建筑和路易十四风格的桌子不是主要原因,不穿白大褂穿黑仔裤和黑丝衬衫的大夫才是主要原因,而且这大夫询问受孕时间要求精确到是晚上入睡前还是早上醒来后,检查的时候不拉帘子,孕妇光着,大夫丈夫一起看B超屏幕,看完送一套女儿尚在娘肚子里的时候的照片,长得跟外星人似的。

更多比较之后美国人发现,在美国,怀孕是个医疗过程,大家相信通过白衣天使的正确协助,在医院住一段时间,最后一定会大功告成;在法国,怀孕被看作性事带来的奇妙后果,大家相信通过协助和指导,最后一定会重获自由,去做更多更好的爱。换言之,在美国怀孕是卫生部必须做好的工作,在法国怀孕是个人情感和身体的一次经历。

当然,美国人也批评法国的大福利政策和拖拉作风,但面对法国大餐,麦当劳的自卑感非常明显。尤其在生孩子那天,如果在纽约,护士会抓住小东西走进透明的清毒间,手脚麻利给他洗净再裹上新生儿清一色的小白袍小白帽,下次见宝宝,产妇甚至比护士更仔细地检查它的姓氏牌,提防被人有意无意掉过包。在法国当国王则是另外的样子:美国人和护士一块给他的女儿洗了澡,护士抱着孩子,问:“衣服呢?”美国人赶紧奔去取来早就准备好的粉嘟嘟的婴儿装,护士把孩子递给他,擦擦手,走了!美国人哆哆嗦嗦给他5分钟大的、嚎叫中的女儿穿好衣服,捧去献给王后娘娘。

像所有面对配偶生产的雄性动物一样,这个美国人感觉既无能为力又孔武有力,他给《纽约客》描述了这个过程,最后一句是“我满怀信心要去完成生活中最宏大的任务——让生活继续”。

美丽的女人与伟大的女人

文 林鹤 图 谢峰

写小说的米切尔原先打算在书里塑造的女一号不是郝思嘉,而是那个“伟大的女人”(白瑞德的评价)媚兰,只不过个性鲜明的思嘉才被捏造出来就抢足了风头,这也是米切尔自己的本性搂不住要露底的原因。但是另一方面,为什么她立意要写安静的媚兰呢?要知道,红玫瑰和白玫瑰之间,难描难画的是白玫瑰呀。

以小人之心来揣度,原因之一是,选媚兰来当主角在道德上比较讨巧,因为她不仅代表着旧南方的女性典范,而且也是世世代代男性理想中的女性典范。她说得上好看,却不算美(米切尔的原话是,平淡而高贵),所以为人妻就很让人放心。她永远慈悲为怀,是所有人的守护神。她明明很有魄力,却显得柔弱宁静,辅佐了丈夫,又不伤及男性的自尊和体面。最重要的是,媚兰是无私的,她没有自己。思嘉直到媚兰临终才发现她一向是自己的支柱,其实我们多少也被这个“伟大的女人”骗了许久。最逗的是,书里写了两个“伟大的女人”,思嘉的母亲爱伦活到34岁,媚兰只活到29岁。米切尔若非故意,就是在潜意识里知道,做一个“伟大的女人”太可怕,不是常人所能胜任。如此,这就不是一个合乎情理的理想了,为了伟大先得死掉,无论如何有点儿强人所难吧。

媚兰的伟大举止当然有一个出发点,就是她对丈夫的爱。以前对此深信不疑的我,现在有点儿狡猾了,可就不肯再上当。要是她的的确确在爱着,不可能没有意识到思嘉是个咬牙切齿的情敌。如此说来,她对思嘉、对丈夫的态度仍然若无其事就太虚伪,太不符合她的好女人定位。因此她也许并不像米切尔编的那样深爱艾希礼。那她又何苦呢,如此自觉自愿地不把自己当人?

再来看看讨人嫌的思嘉。其他女人烦她当然是天经地义,因为她风头太健,是所有同性的天敌。在人品天性缺点的背后,真正的犯忌处,是她以一个女人家居然能够独立经营、生存(相形之下,媚兰那时是躲在思嘉的背后,半辅佐,半寄生,其可怜可爱之处自然多矣),而经济的依附状况却是男性驾驭女人的一大杀手锏。

设想我的身边有这么一个活生生的思嘉,忝为同性,我一定也会避之如蛇蝎。但是,隔开一段安全距离之外,我深深地敬重感谢思嘉。如果没有这类女性矫枉过正地争取独立和平等,或许我辈现在还裹着三寸金莲,闺怨无边地在绣花。可疑又可叹的是,为什么女人们也爱的是媚兰,毫不认同令所有女性“利益均沾”的思嘉;可疑又可叹的是,米切尔本人身上,亦是思嘉的因子多得远,她为什么没有像夏洛特·勃朗蒂对待简爱和露西·斯诺那样,理直气壮地站在自己的主人公一边大声疾呼呢?

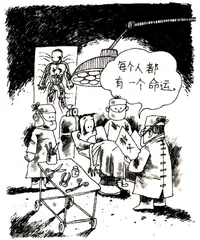

生活百科

应明

16年前,我正上大五(因为念的是医科,平白无故比旁的专业多花了一年),在一所县医院里当着最底层的实习医生。有本小说正在流行。我听不止一个同学提起,拿它当生活百科来读。

“每个人都有一个命运。”“当一个人慷慨大方的时候,他必须表明他的慷慨是个人之间的。”“友谊就是一切、友谊比才能更重要,比政府更重要,它和家庭几乎是可以划等号的。”“生活中没有比对手高估你的短处更为有利的了,除非这造成了朋友低估你的长处。”“千万别生气,千万别威胁,跟人家讲道理。”“在这个世界上,只要留心察看,即使是最卑贱的人也有机会向最有权势的人复仇。”“有时候,有些最极端的办法却被证明是正确的。”“有些事是必须干的,你尽管干,但不要谈及它。用不着证明这些事是正确的,它们无法被证明正确与否。你干就行了,然后把它忘掉。”“女人和孩子们轻率点还可能说得过去,但男人们不行。”

上述引自这本小说——如您所知,它是《教父》——的话,至今不用翻书仍能常常忆起。说《教父》成了我的生活教科书自然有点牵强,但我否认不了它对我理解生活产生过不小的影响,尽管我知道这不及说普罗斯特或卡夫卡的著作对我有影响那样脸上有光。

实际上,这世上远非我一个人对《教父》情有独钟,把《教父》当生活百科的大有人在。不久前看电影《You've got a mail),其中汤姆·汉克斯演的那个书店老板Joe Fox就动不动搬教父。

顺便说一句,当年共读《教父》的同学中,有的成了外国人,有人当了教授,也有沦为了杀人犯。真是“每个人都有一个命运”。

(本栏编辑:苗炜)