从沉默权说起

作者:三联生活周刊(文 / 高昱)

谁的错?

“3年多了,被害人血债未清,被告人坐了3年多牢还是个无罪之人,如果以后没有奇迹发生,肯定会是一个放人和悬案的收场,这是多么巨大的错误呀。”56岁的邬华良向记者感叹道,“如果真要给这个错误找一个根源,那就要追问现行的刑事司法制度,它能不能既保障一个无罪之人的合法权益,又有效地打击一个沾满血腥的罪犯。”

去年9月,邬华良所在的天一律师事务所和区司法局两次邀请上海著名刑法和刑诉法专家对徐叶松一案座谈研讨。从座谈记录看,专家们的普遍意见是,这个案子说到底不是实体法的问题,而是程序法和证据的问题。“专家们认为,徐叶松顶多只能说是有犯罪嫌疑,可依靠口供的现有证据根本无法给他定罪,而事实上的真凶又只能眼看着逍遥法外,是刑事诉讼程序上的错误导致了悲剧。”邬华良说。

作为一名1984年从法律教师改行、16年来经手案件近千起的老律师,邬华良在采访中一再提及沉默权这个新鲜的法律字眼。“一天不赋予嫌疑人沉默的权利,新的刑诉法确立的‘无罪推定’的原则就一天得不到真正体现,获得被告口供就仍然会被当作最主要的破案手段,不仅为刑讯逼供提供了制度鼓励,而且极容易产生冤假错案。更要命的是,刑诉法明文规定刑讯逼供得来的口供不能作为呈堂证据,一旦被告以口供非法获得为由翻供,司法机关会发现他们又制造了一个死案,即使是真凶也无法再去追究,又一个错误发生了。由此付出代价的不仅是被告和受害人,还将包括保护公民权利、匡持正义和打击犯罪的神圣法律。”

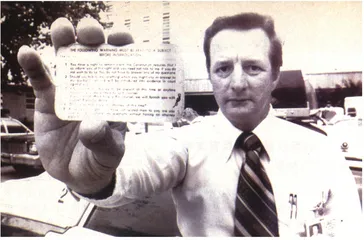

身份证检查制度是为保护更多人的安全与秩序(图/本刊资料)

“对犯罪嫌疑人的保护,实际上就是对每个公民的保护”

邬华良对沉默权的呼唤并不孤单。事实上,早在1957年,曾经担任过刑庭庭长的华东政法学院教师黄道就在《法学》杂志发表文章《刑事诉讼中的无罪推定原则》,强调了司法机关办案中“无罪推定”的三大诉讼原则:不能以被告人态度不好,就对他作有罪的结论;不能以被告的沉默作为他有罪的根据,同时也无权强迫被告人供述;不能以被告人的虚伪陈述,作为他有罪的根据。几个月后,黄道教授即在反右斗争中遭到批判。1997年1月1日起实施的新《刑事诉讼法》在第12条终于确立了“未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪”的无罪推定原则,但同时第93条又规定:“犯罪嫌疑人对侦查人员的提问,应当如实回答。”到了去年6月,中国政法大学的刑诉法教授卞建林撰文,称由于中国已于1998年10月签署了联合国《公民权利和政治权利国际公约》,该条约规定受到刑事指控者“不被强迫作不利于自己的证言或强迫承认犯罪”。“一旦条约由全国人大通过,中国终将确立沉默权的法律原则。”卞建林说。

为法学家们所解释的沉默权在西方具有悠远的传统。古罗马法关于自然正义的司法原则就包含了沉默权的内容,“正义从未呼唤任何人揭露自己的犯罪”;而在教会法中,12世纪的圣·保罗曾明确指出:“人们只须向上帝供认自己的罪孽,而无须向其他任何人招供自己的罪行。”17世纪之后,沉默权在英美法系得到确认,随即在大多数国家的宪法和刑诉法、一些国际公约里,沉默权作为现代法治国家犯罪嫌疑人的一项基本人权,作为刑事司法公正的最低限度标准之一,得到了普遍的强调和维护。

“人都有自我保护的天性。因此从道义和伦理上讲,每个人都不愿意说出不利于自己的事实,更没有证明自己有罪或无罪的义务。”目前沉默权的主要鼓吹者之一卞建林教授一再强调,由于我国新刑诉法已经确立了无罪推定的诉讼原则,赋予嫌疑人和被告沉默权是原则真正在制度安排上得以落实的必需保证。“从理论上讲,任何人潜在的都可能成为犯罪嫌疑人,所以,对犯罪嫌疑人的保护,实际上就是对每个公民的保护,约束司法机关不得任意行使权力。”这位身材瘦高的中国政法大学刑诉法教授说。

对于这一点,像邬华良这样的律师当然比法学家更有发言权。“沉默权最大的作用就是可以加强犯罪嫌疑人、被告人的抗衡和防御力量,有利于杜绝刑讯逼供的现象。”邬华良说,诉讼公正的一个基本要求就是诉讼双方地位平等、力量平衡,“我们的司法改革已经把庭审从过去的纠问式改为控辩式,无论是论辩地位还是在法庭上的座位,检察院公诉人和被告辩护人都是平等的。但刑事诉讼不仅发生在法庭上,我的当事人被抓进看守所,他面对的是强大的国家机器,长时间见不到律师和亲属,得不到任何帮助,如果再让他承担如实陈述的义务,还有什么地位平等、力量平衡的公正可言?”

即使是与律师作为诉讼对手的检察官,也有不少痛感,“正是沉默权的缺失诱发着久禁难止的司法滥用和刑讯逼供”。“我们在立法上规定被告人对讯问有如实回答的义务,这个刚性的规定对被告的沉默权是绝对的排斥。”一位名叫刘建萍的女检察官写道,“长期以来,公安人员遇到刑事案件,仍然采用排队摸底的方法,将主要力量用在讯问嫌疑人拿口供上面,口供成为寻找证据的源头,公安人员不去寻找其它证据,竭力获取口供成为侦查破案的捷径。当被告人不回答时,为获取口供,侦查人员则必然采取相应的硬性措施,以违法治违法。”

北京某监狱的女犯,监狱对于罪犯,是一所改造思想,悔过自新后重新做人的学校(娄林伟 摄)

白高兴一场

对沉默权这个“舶来品”,中国人其实已经有视觉上的感受:在《神探亨特》之类的外国警匪片中,英姿飒爽的主人公向罪犯亮出手铐时背课文一样说出的那一长串“口诀”:“你有权保持沉默,否则你所说的一切都可能作为指控你的不利证据……”这个严谨和精确的法律名词被戏剧化的形象演绎得如此通俗易懂,以至于在大众中并没有遇到对陌生制度本能的排斥与恐惧,不仅不恐惧,而且像人们通过影视和小说对那个法治社会经常会感觉到的那样:可亲可敬,由不得不心向往之。

去年12月10日中国新闻社播发的一条消息就引起了广泛的兴趣:在中国公安机关引用了几十年的“坦白从宽,抗拒从严”,已经从武汉警方审讯室里引退,该市青山分局负责人说,为确保审讯对象的权利,审讯时被讯问人可以不开口。报道称,在该局各个派出所的审讯室墙上,“坦白从宽,抗拒从严”八个大字的“中国口诀”已经被“遵守留置规定,严格执法,文明办案”的口号所替代。

但有关沉默与坦白的新鲜感刚刚被激起,1月4日晚,一位网友的帖子就出现在记者在互联网的论坛上:“对于沉默权,我白高兴了一场。”这一天,武汉市警方站出来声明,报道“过头了”。青山分局一位姓王的官员告诉记者,“坦白从宽,抗拒从严”八字警语虽然不见了,但并不意味着“坦白从宽,抗拒从严”已经退出历史舞台,“因为这是一项基本原则和义务,坦白与抗拒,关系到认罪态度问题,而法院在定罪量刑上会充分考虑认罪态度问题的。”

白高兴一场,再清楚不过地说明了中国民众对沉默权“神探亨特”似的理解是如何简单化。保持冷静的是率先发起沉默权讨论的法学界。“我们一开始就对报道的真实性持怀疑态度。”北京大学刑诉法学教授陈瑞华说,“沉默权的确认绝不是一两家地方执法部门增减一句宣告的问题,”它同时至少意味着以下法律规则在制度上的确立:第一,一定要告诉被告人有权保持沉默;第二,如果被告人确实一句话不说的话,对他没有任何妨碍;第三,公民在接到传唤或拘传时起,有随时聘请、会见律师的权利,在司法人员讯问被告人时,必须有律师在场;第四,一旦发现刑讯逼供得来的口供,就要一概排除;第五,被告人的口供应该以法庭上交代的为准。

“沉默权实际上使被告人和司法机关处于公开对抗的位置,仅仅确认一些法治的理念是不够的,如果没有这些程序性的制度有效保证的话,反而会使被告人面临更大的危险。”陈瑞华解释说。

“沉默权是一种具有某种奢侈性的制度”

没有人表示怀疑,沉默权这个“舶来品”在保护公民权利、维护司法公正乃至杜绝滥施司法暴力方面的巨大力量。但几乎同样巨大的声音也在呼吁着“沉默权应该缓行”,这声音来自公检法机关,也同样来自律师事务所和大学校园。“沉默权最大的弊端就是加大了司法成本,而且丧失了口供的便捷性,给侦破案件造成很大困难。”中国人民公安大学的王怀旭教授说:“虽然对犯罪嫌疑人的讯问笔录只是我国《刑事诉论法》规定的7种法定证据之一,但目前绝大部分案件都要依靠它寻找突破口,由于我国的证据制度强调证据间的相互印证,不是英美法系和大陆法系有主观色彩的自由心证和内心确信,某些证据比如凶器等,没有口供再高的侦查技术也很难查清。”

最有代表性的看法来自于北京市人民检察院第二分院的肖胜喜副检察长。“沉默权是一种具有某种奢侈性的制度,”这位曾在中国政法大学任教多年的法学教授同样把沉默权看作是文明与野蛮的分野,公平与正义的体现,“从理想立法讲是世界大趋势”。但他同时坦承,到检察机关工作一年多以后,原有的观念发生了很大变化,更加关注如何打击犯罪。“承认沉默权必然导致破案率大幅降低”。肖胜喜指出,目前的案件没有口供也能定案的情形十分罕见,确认沉默权需要满足很高的条件要求,就我国当前的制度配套、侦查能力、人员素质和司法资源来看,显然难以做到。“由此可能造成一大批真正的罪犯逍遥法外,在目前治安状况如此严峻的形势下,社会能否承受如此代价,实难把握。”肖胜喜说。

比肖胜喜检察长更有意思的是上海宝山公安分局副局长傅翔的观点:“我听说美国人现在都在重新质疑沉默权,我们还要照搬,这不是反而又倒退了吗?”

傅翔的看法不是没有根据。去年底,一场关于“米兰达权利”的官司一直打到美国高等法院。所谓“米兰达权利”就是警匪片里警察捉拿嫌疑人时的那一长串告知词。1997年,一名名叫迪克森的男子自愿向联邦调查局承认了自己进行系列银行抢劫案后开车逃跑的罪行,但当地一位法官认为迪克森作供前没有被告知“米兰达权利”,故禁止其证词作为证据。但不久,一个联邦上诉法庭又推翻了这一裁决,认为“在那些仅仅是专门术语面前不会再有罪犯会自动招供了”。

肖胜喜和傅翔的观点或许与他们的职务有关,但没有人能比他们——尤其是傅翔这样的基层公安局长——更清楚我们这个社会面临的是一种怎样的治安背景。“我只能告诉你1998年的数字,那就是宝山分局管辖的这425平方公里发生刑事案件7000多起,比1997年增加大约1倍,而1983年所有的案件加起来不过500多起。”傅翔所在的这个宝山区处于上海市的城市边缘,常住加流动人口100多万,外来的超过1/4。“我们分局在上海不算是小局,23个派出所1800多干警,去掉户籍、交警等之后的刑侦人员也就200多人,平均每人一年要接35起案件。”傅翔的介绍是忧郁的,“我们的破案率是30%。”

傅翔面临的捉襟见肘的局面在国家司法部预防犯罪研究所郭建安副所长那儿获得了某种解释。“这是一种犯罪生态学的现象,”郭建安研究员曾在纽约州立大学进修犯罪学,熟悉著名的芝加哥犯罪地理学派。“在芝加哥老城一带,存在一个‘过渡地带’,永远是刚刚进入的移民聚居区,从犹太人到波兰人到亚裔人再到西班牙裔人,而且不管是哪个民族的移民居住,那里的犯罪率都始终特别高。”在郭建安看来,中国目前的犯罪状况与美国越来越接近,不仅在犯罪率上,而且“与19世纪中后期到20世纪初美国的犯罪高峰相似——大量的移民犯罪”。在正处于城市化过程中的中国,许多大中城市不得不面对难以控制的人口流动犯罪,据北京、上海等地公安机关公布的数字,外来人口的犯罪已经占到总案件数的50%以上。

“我们本来就对流窜作案的犯罪分子缺少办法,如果再给他们沉默权,恐怕连他们的姓名和原籍都问不出来了。”傅翔说。

我们确实不幸正在目睹建国以来的第五次犯罪高峰,这个高峰从1989年开始一直延续至今。1998年,全国发生了158万起刑事案件,而在1950年第一次犯罪高峰时,全国共发案51万起。从80年代初第四次高峰开始就几乎没有出现过回落,虽然立案标准一再提高,20年间发案数增加了1倍,更糟糕的是重大恶性案件比有据可查的1985年增加了六七倍。这些数据告诉我们一个不祥的事实是,目前全国每20秒发生一起刑事案,每1分钟发生一起重大刑事案件。

最令执法机关感到棘手的是,犯罪的升级不仅表现在数字和恶性程度上,而且犯罪分子的作案手段越来越职业和智能,“现在很多罪犯像福尔摩斯探案集里的罪犯一样细心而狡诈,他们会在作案现场故弄玄虚,会揣摩公安人员的心理活动,不仅智力犯罪越来越多,而且高技术手段也有采用,我们要么是根本抓不着,要么是抓着了也拿不到有力的证据,大部分案件还是通过攻心战,一点一点从犯罪分子的口中打开突破口。而且像追查既往犯罪,追查同案犯这样的工作,以目前我们的工作情况,不依靠掏口供几乎是不可能的。”北京东城公安分局的一位预审员坦诚地说,“你可以说我们的软硬兼施侵犯了嫌疑人的权利,是粗暴的懒惰行为,但事实上,讯问是一门比刑侦技术更为精深和有效的学问。我们可以不使用刑讯逼供,可以不把嫌疑人看作罪犯,但你给他们不回答我们提问的沉默权利,就像缴去我们的武器一样可怕。”

这位预审员的陈述令人想起1995年1月28日,农历腊月廿八,在黑龙江鹤岗发生了一起被称为“历史上职能化、暴力化、职业化程度最高”的巨额现金抢劫案。当晚7时许,一辆车驶近由当地南山矿保卫科、经警队10余人看守的存放有百万元工资款的大楼,“两男两女”持枪封锁左右楼道,当场打死9名保卫人员和一名儿童,动作之迅速,枪法之精确,对地形和警力分布之熟悉,战术分工之老练,让人瞠目,只是因金库偶然有人,经过30分钟枪战,歹徒借炸药包和夜色掩护撤走。

凶案使当时整个鹤岗的春节陷入死寂之中,家家闭户,城空四巷,人心惶惶。全市警察动员一遍遍拉网式的排查毫无结果,省市公安干警殚精竭虑地发动智慧,使用了所有高科技破案手段,终于认定在现场留下的一具烧焦的无名尸是一名叫田原的鹤岗人,但此人已在半年前去韩国打工,一切线索又中断。凭借着几十年的经验和大胆的逻辑推理,公安人员推测案子是田氏兄弟和他们的两个好友所为,但连续40个小时的车轮审问,嫌疑人神情自若,滴水不漏,突击搜查也一无所获,连老资格的预审员都感觉抓错了人。结果,在传讯时限的最后时刻,警方传来了一名嫌疑人的妻子,强硬地把她怀里嗷嗷待哺的孩子抱走,不许她奶孩子,也不许她和孩子在一起。深夜11点,这位精神已经崩溃的母亲终于承认案发当天他的丈夫并没有像他说的那样在家看孩子。就是依靠这样一个突破口,警方各个击破,不仅侦破了这起巨案,而且顺藤摸瓜,破获了他们之前做的三起命案。据说,消息传出,整个鹤岗春节前积压的鞭炮、焰火被抢购一空,“被推迟了20天的春节又回到了鹤岗”。

“讯问是在没有任何直接证据,主要靠分析和判断确定犯罪嫌疑的情况下进行的,从嫌疑人口中要证据。”曾经忠实地记录下鹤岗“1·28”大案侦破经过的作家胡平这样记述,“现在很多刑事案件的破获,还非走这条路不可。犯罪率上升,大案要案中完全是未知数的案件比例增高,在民怨之下,需要快侦快破的也占多数。如果每一起案件都在充分获得了直接的犯罪证据之后,再去触动犯罪分子,那么破案率必将大大下降,很多本来可以得到及时破获的案件只能白白扔掉。”

这就是人们面对沉默与坦白的两难境地。没有什么比中国的刑诉法上对无罪推定和沉默权这一对可以相互印证的法律原则的硬性分离更清楚地表现这种两难的了。

(图/本刊资料)

嫌疑人保持沉默的权利

——摘自1966年6月美国最高法院对米兰达诉讼亚利桑那州的裁决

1966年6月13日,美国最高法院发布对4个案件的裁决,这4个案件被总称为“米兰达诉讼亚利桑那案件”(欧内斯托·米兰达是一个23岁来自菲尼克斯的高中退学学生,因强奸和绑架而被捕。在一排接受检查的嫌疑人中被确认,他签了书面坦白书,但他不知道根据宪法他拥有保持沉默的权利,或有权要求法院为其任命律师)。这4个案件都是在例行的审问中,嫌疑人向警察坦白后,被判了重罪。最高法院以5∶4否决了这些判决。因为执行逮捕的官员未告知嫌疑人《第五修正案》中对自我定罪的有关条例,因此审问时的坦白在法庭上无效。从此,执行逮捕时,向嫌疑人明确宣布“你有权利保持沉默”就成为必不可少的逮捕程序。这就是有名的“米兰达权利”,以此来保证那些对法律一无所知或未能得到任何法律咨询服务的人,能够和那些知晓法律的人站在同一起跑线上。下面是首席法官厄尔·沃伦写给多数人看的,法官拜伦·怀特则表示强烈反对。

首席法官厄尔·沃伦:如果一个人被扣留,将要接受审问,首先他必须清楚地被告知(且使用非模棱两可的词汇),他有权保持沉默,这种保持沉默权利的警告必须伴以解释,即在法庭上你说的任何事情将会被用来作为对你不利的证词。

对执行《第五修正案》必不可少的程序是:审讯时受审者有权让其辩护律师在场,如果审问是在没有律师的情况下进行的,而且受审者的表述已被认可,那么政府将负责证明辩护人知道并理智地放弃他可以否认有罪的特权……

法官拜伦·怀特:针对有关自我定罪的特权意见,即大多数人,认为在嫌疑人没有被具体告诫和没有明确弃权的情况下,禁止审问他,这在特权史上或《第五修正案》的言词中都找不到根据……

对最高法院这一裁决的支持是对所有坦白的不信任。因为法院宣布在没有律师在场、没有放弃辩护的情况下,被告不能被审问,而且法院仅仅只告诫律师要建议被告保持沉默。这结果就变成:一项公正的审判就是来自被告自己提供的证据,而这证据无论如何不能用来反对他自己,不论是强迫的还是自愿的。这并不仅是这种意见微妙的暗示,这是在说明警察从被告本身收集证据是根本错误的。这就是我持异议的原因所在。无论一个嫌疑人是否真的杀了他妻子,只要警方有充分理由拘捕他,警方就有权审问他,也有权让他对质那些逮捕他的证据,有权问他是否杀了他妻子。这一点我不认为错误或不道德,以及——当然也没什么违法……而且,也根本不能认为坦白就必然对被告有害。相反,这或许会让他心理上放松些,并使他重新拥有一个美好的前程。