珊瑚的绝唱

作者:三联生活周刊(文 / 刘君梅)

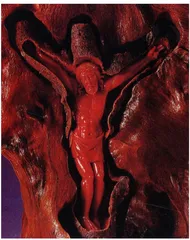

以天然十字型红珊瑚雕刻的耶稣

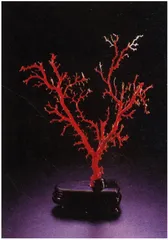

国宝级收藏品:深红色珊瑚原树

不合法的开采与合法的销售

这个夏天,去海南旅游度假的人对那里地摊上出售的珊瑚的价格非常吃惊。正享受一家跨国公司“员工奖励假期”的宁可心用20元钱买了大小不等的3块白色“珊瑚树枝”。即将结束假期返京的时候,珊瑚被装进旅行包,它们证明这段“阳光、海浪、沙滩”的假期的确存在过,而不是稍纵即逝的美梦。到了三亚凤凰机场,珊瑚差点儿把小宁带进“噩梦”:她这才知道,珊瑚和玳瑁是禁止被带走的,它们是受法律(法规)保护的野生(水生)动物。她唯一能为自己辩解的是“对保护野生动物方面的法律知识太贫乏”。而她心里想的却是:“为什么有那么多人光天化日之下在旅游区售卖珊瑚呢?”

与此同时,取材深海红珊瑚的首饰却在整体陷入低谷的珠宝首饰市场脱颖而出,销售势头稳中有升。在中国内地垄断珊瑚经营的“福人德”品牌和它的创立者林金銮女士一度成为主要媒体竞相报道的对象。

中国珠宝商会副秘书长、地矿部专家赵光赞老先生解释说,前面提到的海南出产的珊瑚采自浅海,这种开采行为“极大地破坏了海岸带的海洋生态”,已于近年被我国政府明文禁止。至于用深海珊瑚加工制造经营珊瑚首饰(及其他工艺品),只要具备“重点保护水生野生动物经营利用许可证”,是合法的。

记者发现,“福人德”经营许可证是由“北京市渔政监督管理站”颁发的。事实上,中国的深海珊瑚(也称贵重珊瑚,只有这类珊瑚才是珊瑚首饰和工艺品的“用材”)产区在台湾岛。按照有关规定,经营“被重点保护的野生(水生)动物”,应该结合“合理地人工饲养和繁殖”。由于众所周知的原因,发证机关对珊瑚的真正产地“鞭长莫及”。而且,稍有点珊瑚知识的人都会知道:珊瑚怎么能人工繁育呢?

“许可证”的作用显然只是证明商业运作的合法性以及维护合理的商业秩序,而不是“维护生态环境”。

林金銮女士对在海岸带开采珊瑚给海洋生态造成的恶劣影响非常清楚。至于她热情洋溢地倡导的佩带深海珊瑚首饰的时尚会对生态环境造成什么影响,她的回答措辞谨慎:“这个问题我考虑得不多。”

她更愿意与谈话对象谈“珊瑚文化”。

正在被弘扬的珊瑚文化

被几件淡红色珊瑚装扮得十分雅致的林女士来自台湾。1992年,在祖国内地取得了独资企业经营执照,3年前创立了“福人德”珊瑚饰品的品牌。此前在台湾,林女士创办的“台湾金銮有限公司”已经把该公司的“国际贸易部门”搬进台北的“世界贸易中心”,这里每天世界各地客商云集,林女士的公司由经营珊瑚扩大而成总代理——代理各地客商在台湾所需采购的珊瑚产品。这正是“福人德”成为内地唯一一家珊瑚专营公司的实力保障。“做珊瑚生意,最大的困难来自货源”,林女士说。

林女士这3年来一边卖她的珊瑚首饰一边不遗余力地传播“珊瑚文化”,中国珠宝行业和新闻媒体都对此褒奖有加,前者评价她“弘扬了珊瑚文化”。而且,现为北京现代管理大学珠宝商贸专业的她丰富了有关珊瑚的学科知识——在她将台湾的珊瑚和自己近20年的珊瑚贸易经验带来之前,珠宝专业的内地学生“只能从课本上的寥寥数语获得有关珊瑚的知识”。后者好像是在林女士的帮助下才对珊瑚有了更多的认知。

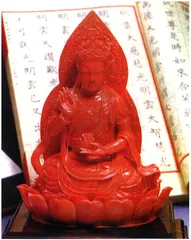

“人类对珊瑚的利用可追溯到古代。古罗马人相信珊瑚能护身、避邪,渔民甚至相信佩带它能抵御台风、海浪和雷电。我国的《山海经·海中经》、葛洪的《西京杂记》、班固的《西都赋》都对珊瑚有记载。晋、汉、明、清,珊瑚一直是地位、财富的象征。清代自康熙之后,清廷服饰制度中所需珊瑚量非常大,所佩带珊瑚和东珠的多寡表明一个官员或皇族、贵族妇女品秩的高低。珊瑚还被宗教蒙上一层神秘色彩。它与金、银、珍珠、琉璃、琥珀、玛瑙并称佛教七宝。深红色珊瑚更富宗教和文化色彩,在西方它被认为是由耶稣的血兑化而成;在印度佛教中,被认为是佛陀的血液。19世纪珊瑚文化的中心在地中海沿岸,本世纪60~70年代转移到我国台湾。”

临近开采极限的深海珊瑚

生长、钙化成千上万年才能生成手腕那么粗的珊瑚,所以用整块珊瑚雕刻的手镯十分罕见

生长在200~2000米的海洋深处的珊瑚安静地度它的“海中岁月”。但这个世纪,因为珊瑚和人类有了更密切的关联,海洋深处变得不平静了。

1924年,一位日本渔民在台湾基隆附近的海域收起了他的网。网上挂的那枝罕见的珊瑚“树枝”揭开了台湾开采和加工利用珊瑚的历史。

做了近20年珊瑚生意的林金銮女士对这段历史非常熟悉:“经过科学家的研究和探测,台湾岛附近海域全面被开发,由于珊瑚的发现与采捞促使一个新的产业在台湾兴起——珊瑚加工业。质优量丰的珊瑚配合卓越的加工技术,吸引了世界各地的购买者,日本、意大利和美国是其中的大客户。”

台湾的珊瑚制品至今仍以出口为主,包括珊瑚原料和珊瑚制品,满足不同文化和国情的差异——欧洲喜欢东方人物,中东偏爱花鸟摆件。

特别值得一提的是日本,这个也出产珊瑚的国家主要从我国台湾进口半成品,在他们本国加工成高档珊瑚食品或珊瑚雕刻工艺品。而且,他们要的是深红色珊瑚。据专家介绍,在产自深海的25000多个珊瑚品种里,只有颜色特殊的才被看作是珍贵的“有机宝石”,如红色、桃红色、粉红色、白色、金色和黑色珊瑚。其中深红色珊瑚由于色泽艳丽夺目更被视为上品,价格也最为昂贵。按照林金銮女士的说法,它“不仅有很高的经济价值而且有艺术价值”。这种形状酷似树枝的珍贵有机宝石生长在太平洋、台湾海与日本海附近,也就是说,日本人自己有珊瑚资源,却大量从中国进口优质珊瑚的半成品。

林女士提到的“珊瑚文化中心转移到台湾的时期”(60年代中期~70年代末),也是台湾深海珊瑚开采和加工业以及珊瑚贸易的全盛时期,产量占世界总产量的80%,“主要珊瑚产地澎湖、苏澳和高雄同时成了珊瑚的重要交易地。有统计数字表明,当时全台湾从事珊瑚业的人数以万计,大小工厂千余家,珊瑚销售店500多处,仅台北一地便集中了150多家珊瑚加工厂以及上百家珊瑚工艺品店。”

这个红红火火的时期在今天的地矿专家眼里其实是一个非常疯狂的时期,它的后遗症即将发作——“由于那十来年的疯狂开采,台湾这个有‘珊瑚王国’美誉的珊瑚产区现在已面临开采极限。还能再开采多少年?目前还不知道。业内估算,有相当数量的珊瑚半成品现在正留在商人手中,大概还能再经销20~30年”,赵光赞先生不无遗憾地说。

矛盾的角色——“红色黄金”与“珍稀野生动物”

天然浅红珊瑚雕刻的福慧观音。珊瑚色泽完美,雕工细腻

“珊瑚是一种腔肠动物,体态柔软,随海水漂动,死后钙化成固体,才被用来雕刻加工成工艺品。珊瑚生存条件受很多条件限制,如水温、水流、光线、水压、沉淀物及盐分浓度等因素,因此它的生长速度极其缓慢,由里向外层层包裹式生长。活体珊瑚长1米要1000年,死后完全固化要1万年,它的颜色就是在固化的过程中吸收了海水中的镁、锰和铁等元素‘变’成的。所以民间有‘千年珊瑚万年红’的说法。”赵先生介绍说,“就生态而言,深海珊瑚是神秘的‘海中贵族’,只选择洁净、温暖的海域栖息,它们大多分布于南北纬30度之间,地中海和太平洋水深200~2000米、水温在20~30摄氏度的海域。”

但在人类社会,它的角色是复杂的,甚至是自相矛盾的。它既是一种天赐的资源——“珊瑚加工业的珍贵原料”和国际珊瑚贸易中的“红色黄金”,是人类昂贵的传统文化以及政治、经济、宗教地位和秩序的物化,同时还是珍稀的野生(水生)动物、海洋生态是否平衡的标志之一。这最后一个角色是人类在90年代才意识到的。

虽然珊瑚尚未被国际《野生动物保护公约》列为禁止采集的野生(水生)动物,但鉴于它极其缓慢的生长速度,90年代以来,国际社会还是把它看作是应该加以保护的野生(水生)动物。因《培利法案》指责我国台湾地区保护野生动物不利,1994年4月开始,一年内禁止台湾珊瑚以及其他加工制品输入美国。事实上,这只是一种有合理借口的经济制裁——一年后,美国仍继续是台湾珊瑚制品最主要的消费市场之一。

尽管目前的市场上已不大可能见到像台北故宫博物院藏品那样的国宝级天然红珊瑚树以及其他珊瑚雕刻艺术品,但是珊瑚的买卖还将做下去——只要人类还能觅到珊瑚的踪影。只要珊瑚的颜色还被赋予浓重的文化、宗教色彩——西方人把粉红色珊瑚叫做“天使的脸蛋”,中国和日本人以红色珊瑚为福;红珊瑚被雕琢成耶稣,白珊瑚被雕琢成观音或者圣母;只要那些珠圆玉润的珊瑚首饰、巧夺天工的珊瑚雕刻摆件还被人们从艺术珍品、或者“高尚生活方式”的角度佩带或收藏,珊瑚注定要离开海洋。

珊瑚生长在深200~2000米的海底礁石上,这的确增加了开采它们的难度。但这不会阻挡人们利用这一天然宝贝造福自己的决心。这个难度从另一个角度看恰恰增加了已经作为商品的珊瑚的价值。珊瑚目前在国内的市价是每公斤2万元。“福人德”在中国市场出售的珊瑚饰品的价格据说大大低于在日本市场的价格:价格在200~3000元的饰品居多,最贵的一条深红色珊瑚珠项链售价36000元。林金銮说:“这并不算贵——它们可是汲取了海洋之灵气的!”

与珊瑚漫长而艰难的成长相比,珊瑚作为商品的价格的确是便宜的。

海中的警示牌

人们习惯按珊瑚的生长环境把它们分成浅海的“造礁珊瑚”和深海的“贵重珊瑚”,其实这是从经济价值角度的分类——因为只有深海的珊瑚由于承受强大的压力才能造就了密度大、孔隙小的特质,才可以被雕琢成有艺术价值的首饰和工艺品。但此珊瑚和彼珊瑚在人类的发展进程中都被看作是“可被利用的资源”。

海南的东海岸水深50米处有一个“台阶”,生长着大量造礁珊瑚。赵光赞先生曾以国家地矿部研究员的身份被邀请到海南亚龙湾,帮助当地人利用这一资源兴建牙膏厂。“牙膏里70%的成份是碳酸钙。我国传统的方式是通过粉碎方解石获得牙膏所需的碳酸钙。可是,方解石的特性决定了它无论多细碎都保持菱形的形状,放在牙膏里口感很‘牙碜’,甚至会对口腔造成损伤。用滑石也不行,它硬度不够,做牙膏还不在嘴里和泥!珊瑚的主要成份也是碳酸钙,它的硬度3正合适,而且是颗粒状,非常适合做牙膏的原料。后来政府颁布了禁止开采浅海珊瑚的法规,那个牙膏厂就关了。”

“靠山吃山靠海吃海”,既然台湾人可以利用天赐的深海珊瑚赚取外汇,海南人为什么不能变着法儿把浅海珊瑚做成几盘有经济价值的“菜”呢?

很多事情只有“回头看”才能看清楚。

陈凯祥1991年从中国人民大学社会学系毕业后去了海南,在海南计生委任职。在这8年的社会调研里,他非常关注那里生态环境的变化。当记者提到“珊瑚”两个字,他就像是输入了主题词的电脑,迅速“调”出了重要资料:“海南文昌市有两个著名的风景区,一个是‘高龙湾’风景区,原来那里海水清澈,沙滩洁白。如果游客随船出海,离岸不远就能看到海里的珊瑚丛。近年,由于当地农民在岸边用这些珊瑚烧制石灰,那里的污物多了珊瑚少了。”

后果如果仅仅是“降低了旅游价值”还不是最可怕的。

“与高龙湾隔海相望的另一个风景区是‘东郊椰林’,风景区的标志牌立在离海岸100米的海水中。听当地人讲,在风景区建立之初,它本来是立在岸边的,由于近海造礁珊瑚被大量开采,一道阻拦海潮的天然屏障没了,海岸线已经迅速向内陆推进。”

那个浸在海水里任由海浪拍打的标志牌原本是作为路标存在的,现在倒成了一个特别的景致,或者说是“警示”。