中国最大房地产破产案大揭底:玫瑰噩梦

作者:三联生活周刊(文 / 单小海 李鹏 方向明)

(娄林伟 摄)

一个美丽泡沫被拍卖击破

1999年7月16日上午,北京中国大饭店大会议厅戒备森严,人们要通过两道关卡才能进入,但厅里人声鼎沸,可容纳200人的大厅蜂拥而入400多人,其中绝大多数是中外媒体的记者。

这里将举行一次非同寻常的拍卖会,拍卖物是北京利达玫瑰园别墅有限公司。玫瑰园曾制造出一串美丽的泡沫:北京市政府批准的建筑面积最大的别墅区,也是北京市第一个赴港招商的房地产项目,号称“首都第一别墅”。如今,玫瑰园变成一串可怕的噩梦,100多名债权人起诉到多家法院,申报债权总额达10亿多元,各法院的封条贴满玫瑰园的每一寸土地,也正因此,玫瑰园成为全国第一个破产的大型合资企业,也是全国破产的最大的房地产公司,还是全国破产案标的最大的企业。

6月8日,北京市第一中级法院公告,因资不抵债,无力偿还到期债务,玫瑰园别墅区于7月16日公开拍卖。霎时间,玫瑰园成为一大新闻热点,北京市第一中级法院和北京市房地产拍卖公司电话不断,要求采访的记者得到的回答是:一个媒体只能派一名记者到场,而且事先必须登记。

原定10点30分开拍,但记者们9点钟已挤满会场,抢占有利地形或打听传闻,一位中年男子神秘地说:“此次拍卖是精心策划的,玫瑰园肯定落于希森集团之手。”另一个女士小声地预告:“只有两家竞买者。”

10点15分,第一个走进大厅的竞买人是一位穿蓝西装的小伙子,在一片闪光灯的烘托下领取了“168号”竞买牌,欲求“一路发”。在记者的追问下,蓝西装小伙子一语不发入席。直到10点40分,第二位穿白衬衣的竞买者才出现,他领取“66号”竞买牌,意指“六六大顺”。至此,竞买席上只有“蓝西装”和“白衬衣”两家,双方各三位同伴,泾渭分明。

手持66号的“白衬衣”一方,一入场就谈笑风生,神情轻松;而持168号的“蓝西装”一方则默默无语,显得心事重重。尽管两家竞买者的身份和情况被严格保密,但记者中消息灵通人士透露,168号就是希森集团。希森集团总经理梁希森很早就入坐贵宾席,一脸沉重,旁若无人,不停地用手机与别人小声联络。当一位显然是梁希森的熟人上前与他打招呼,他竟矢口否认。

10点45分,女主持人宣布拍卖开始。此时,拍卖大厅已座无虚席,过道上也水泄不通。主拍卖师杨燕林走上拍卖台宣布:玫瑰园拍卖底价为3.88亿元,增价阶梯是100万元。

竞拍过程闪电般结束,仅用4分钟,8轮竞价,玫瑰园便以3.98亿元落槌,这是中国效率最高的一次拍卖会。底价3.88亿元,成交价3.98亿元,出价与收价仅差1000万元,显然是“精心策划”。

手持66号的“白衬衣”一行悄然快速离去。168号的“蓝西装”一行成为玫瑰园得主,但绝无兴高采烈之举。当记者蜂拥包围“蓝西装”,他只简单留下一句“我是希森集团的”,便扭头而去。坐在贵宾席上的梁希森一直表情冷峻,他在竞拍过程中一直紧握处于通话状态的手机,落槌后只与身边助手握了一下手,大步撤离现场。记者不断追问:“你是梁希森吗?”他连声说:“不是,不是。”

希森集团是玫瑰园的施工企业,也是玫瑰园最大债权人。玫瑰园破产时拖欠希森集团2.38亿,梁希森不接谁接?另一个神秘退场的竞买者,据说也是玫瑰园的一大债权人。

一些预付购房款的香港老人,对记者气愤地大喊:“告诉你们,4年多了,我已经去玫瑰园40多次,就是住不进去。”

北京房地产界一些巨头也到场,他们冷眼旁观这部大戏,对此不作任何评价,讳莫如深。一位不愿透露姓名的房地产商说:“玫瑰园的拍卖底价是诱人的,但有关玫瑰园的一切太复杂,我不敢趟这潭浑水。”

玫瑰园经法院初步认定的债务为7.9亿元,但拍卖市值为3.98亿元,中间相差约4亿元,这意味所有债权人的投资将折损大半。玫瑰园是一朵扎手的玫瑰,也是一朵枯萎的玫瑰,但是不是一朵“黑玫瑰”呢?

几个人设的一个局

玫瑰园别墅区位于北京市昌平县沙河镇,距北京市中心约25公里,离高速公路约500米,交通方便。这是全国最大面积的别墅开发区,占地面积49.9万平方米,直至现在它还保持着这个纪录。规划建设别墅800余套,每套售价300多万元,气势恢弘。

1992年12月5日,玫瑰园经北京市政府批准兴建,由北京昌平县房地产开发总公司和香港飞达房地产公司合资开发,并组建飞达玫瑰园别墅有限公司,二者所占股份分别为55%与45%,规定注册资金1500万美元,投资预算4500万美元,折合人民币约3.5亿元。

规模庞大的玫瑰园在当时是一个很有前景的项目,1992年正值“小平南巡”之后,房地产业骤然升温且持续高烧。也正因此,1990年初是北京房地产“最乱时期”,谁都想搭上最后一班车,分最后一杯羹,官商勾结,越权批地,然后炒地皮炒楼花,大发横财,捞一把就溜。

玫瑰园的大股东、香港飞达公司总裁刘常明原本是内地人,靠经销“章光101”起家,后因在香港购买豪宅而成“港商”。90年代初,他在北京是炙手可热的人物,与北京市政界交往甚密,曾搞过多个合资项目因资金不到位而告吹。1992年,北京市投资贸易洽谈会在港举行,北京市几位要员受到刘常明“盛情款待”。其中,市政府秘书长铁英就收受刘常明大量礼物:ROLEX牌总统型手表男、女式各1块,价值15.3万元;SONY摄像机1台,价值8800元;金项链3条,价值2060元。铁英也确实为刘常明办了不少“实事”。

关于“飞达玫瑰园”的黑幕,恐怕只有刘常明说得清楚,但他“吸毒猝死”,也有传说是自杀。不过,没有不透风的墙,北京房地产的业内人士均知,飞达玫瑰园的审批手续多处违规,许多批文是由昌平县越俎代庖,但销售许可证却是北京市特批的,此事和“几个大人物”有直接瓜葛。

“首都第一别墅”不是一般人所能为的,发展商的资金实力和融资实力至关重要。虽然港商刘常明凭借权力背景赢得这个项目,但他并没有能力运作玫瑰园,开发资金严重不足。北京房地产业人士还说,飞达玫瑰园从一开始就是几个人设的“局”,炒一把楼花圈一笔钱,刘常明根本就没想真正开发,玫瑰园也没有真正破土动工,有的只是一套漂亮的规划图,空吊着一个大馅饼。事实表明,当飞达玫瑰园首批卖楼花的资金到位后,迅速被挪作它用。值得一提的是,支付首批购房款的大多是香港人,因为飞达玫瑰园是北京市第一个赴港招商的房地产项目,权力背景给玫瑰园罩上一个特殊光环。

1993年初,飞达玫瑰园挪用客户购房款的丑闻东窗事发。在客户的压力下,飞达玫瑰园公司成立不到10个月便易主。1993年9月11日,飞达玫瑰园公司董事会决议,将昌平县房地产开发总公司所拥有的45%股份转让给珠海友谊实业发展公司,将香港飞达房地产公司拥有的45%股份转让给香港利达行公司,昌平县房地产开发总公司尚留10%的股份。由此“飞达玫瑰园”更名为“利达玫瑰园”,香港利达行董事长邓智仁出任北京利达玫瑰园别墅有限公司董事长。

类似事情在当时中国见怪不怪,房地产行业是一个圈钱行业,而每一次圈钱得手又无不有权力背景。那一时期,一个“炒”字成为一种时尚,但不论炒什么,怎么炒,最终炒的全是批文。

8000万港元上了一条贼船

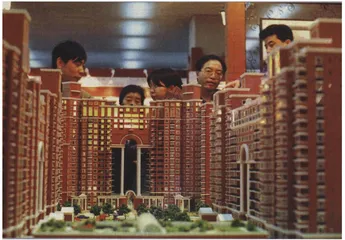

玫瑰园拍卖成为一大新闻热点

迎宾广告还能隐约感觉到当年的“玫瑰梦”(娄林伟 摄)

“这是一个陷阱,我是上了贼船”

“跑批文、清乱账……这不是我的专长”

“全北京最失败的人就是我了”

香港利达行老板邓智仁是一位传奇人物,1984年借款1.2万港币创立香港利达行,主要从事房地产代理业务,其时公司只有3个人。1990年,邓智仁创办利达行投资公司,在外汇交易上频频得手,公司规模急剧膨胀,鼎盛时期,雇员超过1500人,成交金额列全港前10名。1992年,香港房地产迅速高涨。利达行顺势而动,发展成为全港最大的物业代理公司,雇员超过500人。

邓智仁最初染指玫瑰园是以代理商身份,1992年底,他开始推销玫瑰园。当时香港投资者对北京既不熟悉,也没兴趣,要销售北京的楼盘很困难。邓智仁采取了围魏救赵的策略:先推销北京,再推销玫瑰园。为此,他不仅组织团队去香港、日本、韩国、美国等地推介北京,而且在香港传媒上开展攻势,吸引香港人对北京的注意。凭借邓智仁丰富的房地产代理经验和人缘,玫瑰园一开售就卖了80套。

眼瞧玫瑰园热销,邓智仁也怦然心动,决定自己直接投资,既做投资商又做代理商,挣双份利润。1992年底,邓智仁将自己的6000万港元和为客户代理购房的8000万港元,总计1.4亿港元付给利达玫瑰园,成为其最大的客户。当利达玫瑰园挪用资金事发后,邓智仁这个最大的债权人被“套”了进去。

实际上,邓智仁是甘心被“套”的,他也有一个处心积虑的谋略。邓智仁很早就眼热于内地房地产市场的暴利,但苦于没有切入点而占据一席之地,一是没有权力背景,二是自身实力不足。起初,邓智仁决定插足玫瑰园只是在力所能及下寻找一个突破口,在抓住刘常明的小辫子之后,他实施了一个更庞大的计划,以8000万港元整体收购玫瑰园的开发权,刘常明空手套白狼不亦乐乎,邓智仁进军内地房地产遂了心愿,两厢情愿。如果从当时商机看,邓智仁以此价格拿到偌大项目不算太冤。与此同时,北京市的另一个由港商投资的商场和公寓的综合项目,前期铺垫费用高达2亿港元。

入主玫瑰园后,邓智仁方知上了贼船,叫苦不迭。原来的发展商提供了许多昌平县的批文,邓智仁认为玫瑰园项目的合法手续都齐全,后来发现玫瑰园的合法身份都要重新确立。此外,原来的发展商留下的一堆烂账也超乎邓智仁想象,简直是经济纠纷缠身。邓智仁因此大念苦经:“接过来以后,很多烂事都落在我身上,跑批文,清乱账,搞得我焦头烂额,这些也不是我的专长。”至此,邓智仁应该自认倒霉,他在染指玫瑰园之前从未来过北京,决定投资玫瑰园时只是匆匆考察了一下,还没弄清这个项目是怎么回事,就下了注。

邓智仁命运不济,执掌玫瑰园正赶上1993年下半年宏观治理整顿开始,房地产业骤然降温。时至1994年上半年,银根紧缩的滞后效应显现出来,利达玫瑰园的新股东们因资金问题再次发生大变动。1994年5月,利达玫瑰园董事会决议,将珠海友联实业公司所拥有的45%股份转让给香港国陆发展有限公司,将昌平县房地产开发总公司所拥有的10%股份转让给首都实业股份有限公司。香港利达行仍持有45%的股份。

时至1994年9月,北京市土地管理局与利达玫瑰园公司才正式达成土地出让协议,协议规定,昌平县沙河镇49.9万平方米的土地使用权出让给利达玫瑰园公司,年限为70年。利达公司向土地管理局支付土地使用权出让金为每平方米300元,共约1.5亿元。

邓智仁绝非等闲之辈,他使出看家本领,利用当时大陆尚无资本保障金制度争取到北京几大银行的贷款,同时采取多种融资方式,四处拆借资金。历经一番拳打脚踢的折腾,总算把启动资金弄到手,尽管利息很高。

邓智仁执掌玫瑰园之后,又创建北京利达行物业代理公司。1994年,由北京利达行代理的商品房销售额占外销市场的70%以上。万通新世界大厦、西单国际大厦、投资广场、国宾花园等多个著名项目均由利达行代理销售,并创下骄人业绩:代理万通新世界创下单项租金纪录,代理西单国际大厦创下销售单价纪录。仅万通新世界一个项目,利达行所得佣金即超过1000万美金以上。北京利达行雇员达500人之众。

邓智仁在北京的事业终于有了起色,玫瑰园出现起死回生的兆头,只要不发生意外,这朵枯萎的玫瑰将重新绽放,“首都第一别墅”将在邓智仁手中诞生。

但是,邓智仁也没有足够资金实力支撑这么大项目,他的经商生涯决定其行为方式。内地房地产固然是一块淘金地,邓智仁的淘金方式也很现代,可在一个没有规则的行业,他那套拳路只能是唬人的花架子,因为他的对手是一帮绿林好汉,他想掏人钱包,结果反被狂宰。

赔光全部家当只剩一条命

玫瑰园已建成的别墅(娄林伟 摄)

一批灰秃秃的半截别墅被荒弃(娄林伟 摄)

买房是老百姓的头等大事,必定仔细衡量、选择(娄林伟 摄)

每年的房地产展销西引力众多百姓(娄林伟 摄)

房产商利用一切机会争取客户(娄林伟 摄)

也就是昙花一现,1994年末到1995年初,北京房地产市场滑入空前低谷,豪华别墅和高档公寓全面滞销。邓智仁纵有天大本事也无力回天,玫瑰园的销售陷入停顿。此时此刻,邓智仁拆借的短期高息资金也陆续到期,玫瑰园债台高筑无法偿还。邓智仁这才感到玫瑰扎手,他看清玫瑰园注定是赔钱货。

邓智仁并不甘心,开始将玫瑰园从外销转向内销。他发现,外销楼市场空间非常有限,众多开发商争夺一个狭小市场,势必打得头破血流。内销楼市场则相对广阔,而北京楼价居高不下,说明有潜在需求支撑。邓智仁的这个一选择虽说是明智之举,但操作上出现一系列问题,他作为房地产代理商具有超人敏锐的目光,但作为开发商又暴露出惊人的管理弱势。

内销楼的利润空间相对较小,开发成本是决定盈亏的关键因素。可惜邓智仁在管理上太依赖香港人,管理班子清一色香港人,每个香港职员的月薪就5~6万元,加上住宿和机票,平均每个月的费用不下9万元,这笔钱至少可以雇10个有能力的北京人,人员成本高昂导致产品竞争力减弱。同时,管理层不够本地化经常与当地人发生文化冲突,内地人员心理极不平衡,工作干得出色却薪水拿得极低,积极性受挫,而香港管理人员不清楚内地市场千差万别,以香港弹丸之地的规律硬套大陆各地复杂的差异,对外处处碰壁,在内威信扫地,赔钱成为理所当然的之事。邓智仁的营销才能毁于其管理之道。

雪上加霜的是,玫瑰园的融资能力大为削弱,王宝森事件爆发后,许多官家公司内敛,“民间拆借”之路几乎被堵死。而银行方面,一是向别墅公寓贷款被严格限定;二是玫瑰园败绩已显,望而止步。邓智仁的资金输血管道越来越细。

讨债者开始上门,最先是政府和银行。按照土地出让协议,利达玫瑰园应分三期交纳土地转让金1.5亿元,最后一笔应于1995年前交纳,否则土地管理局有权解除合同,收回土地使用权,但邓智仁只交纳8100万元就再也交不起,尚差一半。继而,银行上门催收逾期贷款,邓智仁想出的招数是将玫瑰园转让给债权银行,他已经感到确实无法养活玫瑰园,但遭到拒绝。

病急乱投医。1996初,邓智仁抱着“死马当作活马医”的心态,聘请山西人梁振山出任总经理,作拯救玫瑰园的最后努力。邓智仁看中梁振山是因为梁自称有“上层”背景,能带来上亿资金。但合作不到半年,邓智仁发现梁振山利用“首都第一别墅”的名声,四处招摇撞骗,并私刻公章进行非法融资,而且大笔挪用玫瑰园苟延残喘的资金。于是,邓智仁愤而将梁振山开除。但梁振山转而攻击邓智仁利用玫瑰园骗钱,并鼓动一批债主上门追债,一直讨到邓智仁的私宅。邓智仁与梁振山的内讧爆发,媒介大肆渲染,玫瑰园名声大臭。

关于邓智仁与梁振山之争莫衷一是。梁振山称,他前后为邓智仁带来1.5亿元资金,并将邓智仁拖欠员工4个月的工资一下补齐,他救了邓智仁一命。但邓智仁称,梁振山利用玫瑰园进行不法贷款,在1个多亿的贷款中梁私吞一两千万好处。在1996年10月,梁振山利用玫瑰园搞了一个全国性招商会,据说“将弄到3亿贷款,但根本不是为玫瑰园,且不知去向”。

熬到1997年,玫瑰园第一期工程的186套别墅建成,并部分通过验收合格取得产权证。另外,还有202套别墅主体已完成,待装修。别墅区的整体情况给外人的印象颇好,不仅已完成别墅装修,达到入住水平,更重要的是整个49.9万平方米别墅区的基础建设已被啃下来。但就在这时候,利达公司已无后续资金跟进,连让已交纳预付款的首批买房者入住的运营资金都没有。

不过,真正救了邓智仁的是山东希森集团的梁希森,他垫资做完玫瑰园已竣工的一期工程186套别墅,但别墅销路并不畅,梁希森因拿不到施工及垫资回报,便将别墅封存起来,不让邓智仁销售。同时,梁希森因获取别墅的产权证,开始对外自行销售。

邓智仁陷入绝境,融资无门路,现楼不能销,他的北京利达行因受玫瑰园株连也日显衰态,好日子一去不复返。据说,邓智仁搞北京利达行的动机就是为玫瑰园融资,结果玫瑰园抽走利达行上亿利润,利达行被抽干了。1997年初,邓智仁将玫瑰园与利达行一并转让给港商陆苍,他自己灰溜溜离京。实际上,北京已没有邓智仁的容身之地,债主整天上门,还有人声称要绑架他,他已经没有人身安全感。

北京没了立脚点,香港老窝也被端了。在邓智仁痛别玫瑰园半年之后,其发家之本的香港利达行也被香港至祥集团接管,至祥是香港利达行最大的债主。邓智仁再度出现在北京,他的身份已是“至祥置业公司中国代表”。

邓智仁说:“玫瑰园从一开始就是一个骗局,利达行一进来就被骗了。”他也承认在投资方向上犯了巨大错误,自认为在香港畅销的高档物业在大陆也能碰头彩,结果撞得头破血流。但邓智仁有两处“硬伤”始终不愿明说:一是他不熟悉大陆的政治环境,另一是在融资方面犯了大忌。

入主玫瑰园后,邓智仁一直在寻找有较深政府背景的公司做靠山,后来才知合作起来非常困难,屡屡发生经济纠纷,又回回打输官司,他终于明白有些人有些事惹不起。他说:“香港人喜欢用法律解决问题,但我们告到法院就从来没成功过,还要赔上大量时间和金钱,在大陆当被告固然不好,做原告更辛苦。很多时候,等待比出击更重要。”

在融资方面,邓智仁犯的忌讳是拆借短期高息资金,他曾在外汇交易上频频得手,殊不知房地产开发的投资回报相对漫长。而且他不明白内地在资金运作中的一些“猫腻”,当从银行贷不到款后,便找一些有背景的公司从银行套钱,这些公司从银行拿出的贷款已经利息很高,中间再转几道手,几家公司以互相担保为名层层加码,资金到了邓智仁之手利息高得吓人,而他又不能不接了。实际上,邓智仁并未拿到多少“实钱”,但在他离开时,利滚利已使玫瑰园债台高筑6.5亿元。邓智仁苦叹:“在大陆做房地产,不仅要应付市场,还要应付政府,应付银行,应付形形色色的人,我已经厌倦与人打交道。人家令我失望太多,我也令别人失望很多,我是全北京最失败的人。”

105人申报债权10个亿

邓智仁败走北京,玫瑰园新主人成为港商陆苍。邓智仁将玫瑰园和北京利达行几乎白送给陆苍,同时将巨额债务一并奉上,陆苍并不蠢,他看中玫瑰园的潜在价值,尤其是地处明代皇陵附近而“风水特别好”,完全可以拼一把,即使输了,唾手得来之物也无损大体。

陆苍接受的是一颗熟果子,在玫瑰园已建成的186套别墅中,只有73套收取30%的预付款,如果将其以每平方米1800美元的市价全部售出,足以还清当时所欠6亿多元债务。而玫瑰园一期开发仅用200亩地,尚余600亩地,且是基础设施齐备的“熟地”,更何况京昌高速公路修通后使地价狂涨3倍,即使炒一把地皮也是大赚。

为了实现雄心勃勃的计划,陆苍将邓智仁开除的梁振山请回来,此举大大激怒了邓智仁。玫瑰园和北京利达行官司缠身,要弄清其法律关系绝非易事,而邓智仁不仅不配合,反倒从中作梗,大大拖延时间。玫瑰园因法律关系不清而无法变现,陆苍注定无所作为,宏图难展。

又是一年过去,玫瑰园的债主可等不起,纷纷起诉。1997年8月,梁振山被山西省公安厅带走,从此杳无音信,这成为一个导火索,导致群体诉讼。陆苍因资金实力不足,无法打发众债主,结果十五六家法院的封条覆盖玫瑰园每一寸土地。玫瑰园成为“死园”,陆苍一枕梦黄粱。

1997年9月10日,北京市第一中级人民法院宣告,北京利达玫瑰园别墅有限公司进入破产还债程序,要求债权人向法院申报债权。依照法律,自破产程序开始后,所有有关利达玫瑰园公司的已生效判决和其他法院审结的案件都集中于北京市第一中级人民法院。自1997年9月18日起,共计有105家债权人进行了债权登记,债权申报总额高达10亿余元。

12月29日,第一中院主持召开第一次债权人会议。法院向债权人通报债权申报情况,并指定玫瑰园最大债权人希森集团为债权人会议主席。会后,利达玫瑰园公司提出,已申报的债权数额差距太大,而且玫瑰园并非无力偿还债务,不同意公司破产的意见。陆苍提出和解方案,要求与债权人和解。

1998年3月18日,债权人会议主席主持召开第二次债权人会议。陆苍在会上代表利达玫瑰园阐述和解方案。债权人认为陆苍提出的方案不详细,不具体,且缺少实质性还款内容,故大多数债权人表示反对。

3月20日,法院委托北京市房地产价格评估事务所对北京利达玫瑰园公司现有房地产以及配套设施进行价值评估。评估报告确定“玫瑰园别墅区”项目用地及地上物的市值为5.99亿元。紧接着,法院委托北京市审计事务所对利达玫瑰园账目进行审计,《审计报告》称:由于北京利达玫瑰园别墅有限公司会计核算极不规范,会计资料极不完整,很多记账无原始凭证,因此,审计结果只能是对所取得的现有资料清理核对。核对结果是账目资不抵债数为1亿余元。

7月16日,债权人会议主席主持召开第三次债权人会议,并通过决议,由法院裁定来确认所有债权人的债权数额及有无财产担保。7月21日,法院公开审理希森集团和北京高登企业有限公司申请北京利达玫瑰园别墅有限公司破产还债一案。经审理查明,利达玫瑰园公司财产评估价值为5.9亿余元,初步确认债务为7.9亿元,资债相抵后仍有1.9亿余元的债务。利达玫瑰园公司已资不抵债,而且长期无力偿还到期债务,法庭裁定利达玫瑰园破产。

为保护购房者利益,法院裁定:已交齐房款的购房者、未交齐购房款并愿补齐者,可在手续齐备情况下入住,对要求退房的购房者,将按普通债权人处理。

对于债权人利益如何清偿,第一中级人民法院于1999年6月8日发出公告:对利达玫瑰园进行一次性整体拍卖,拍卖底价为3.88亿元。在处理玫瑰园现有资产上,法院有两大突破:一是排除债权人按比例将玫瑰园大卸八块的传统作法,理由是玫瑰园就像一个盘子,完整时价值较高,摔碎了就不太值钱,若分割处理势必影响项目的完整性和连续性;二是没有按市值5.99亿元起价拍卖,法院认为应该让竞买中标者启动项目,使玫瑰园迅速产生效益。

值得一提的是,政府直接参与此次破产处理,并在政策上开了三个绿灯:1.允许所有人参与竞买,包括境外企业;2.不要求竞买者拥有土地开发权,没有者可委托有资质的企业开发;3.竞买者不用一次性付款,分5次付清。金融机构也被调动助阵,为竞买者提供担保。

玫瑰园终于有了着落,从一场闹剧开始,以一场悲剧落幕,中间的荒诞不经化为一个过场。从此,玫瑰园是否开场一出喜剧呢?

3.98亿元买一个吉凶难卜的前景

冷眼旁观,围绕玫瑰园项目只有两个赢家,一头一尾。最初,刘常明空手套白狼拿走邓智仁8000万港币;最终,梁希森以3.98亿元竞拍获得市值5.99亿元的玫瑰园。

其实,希森集团早已卷入玫瑰园,他在邓智仁最困难的时候帮了大忙。希森集团是玫瑰园的施工企业,而且冒着风险进行垫资建设。在完成第一批40套别墅的施工后,梁希森没有拿到施工款,但他看好玫瑰园前景,决定靠自己的实力在项目上继续投资,托活玫瑰园。于是,希森集团与利达公司重新签定合同,由建筑商变成承包商,梁希森出资兴建配套设施,并负责办理产权,他预期在玫瑰园上获利2个亿。邓智仁说:“我们的合同约定房子建好之后,一人一半。”

希森集团从山东调来1800多名职工,先后投入2亿多元,但建成的别墅销路不畅,梁希森没有得到预期回报,便扣下所有产权证作抵押。邓智仁离开玫瑰园时,曾打算以零成本转让给希森集团,但梁希森拒绝,因为他已发现玫瑰园可能是一个无底洞。当陆苍入主玫瑰园后,梁希森发现收回投资将遥遥无期,不如将现有别墅拿到手先卖了,便提出以3000万元收购玫瑰园,但陆苍狮子大开口要1.5亿元。收购未成,梁希森从陆苍手中获得部分别墅产权冲抵债权,但紧接着纠纷四起,部分别墅被法院查封,梁希森还希望尽快售房收钱,天真地从山东调来500万资金交给法院启封。可惜,当众法院蜂拥而入全部查封玫瑰园,梁希森收回投资的梦想彻底破灭,遂以最大债权人起诉,希望法律保护其最后利益,不至于赔个精光。此时,梁希森为玫瑰园搭进2.38亿元。

公开拍卖玫瑰园,梁希森志在必得。如果他死等清偿,他的2.38亿元将折损一半。因为法院裁定,将拍卖后所获款项按比例分给债权人。玫瑰园被确认的债务为7.9亿元,拍卖价预计不超过4亿元,总量上已失去50%。

梁希森以3.98亿元成交价获得玫瑰园,从理论上已从5.99亿元市值中获利2亿元,而且破产拍卖理清了玫瑰园资产的法律关系,总体债务也被破产掉一半。更何况,此次竞拍得手后银行还承诺支持,后续开发资金可能不愁。可以说,梁希森是相对轻松地入主玫瑰园。

尽管梁希森声称在玫瑰园项目上至少赚3个亿,但北京房地产业内人士认为,项目前景吉凶未卜:首先,玫瑰园名声已败,购房者怕沾晦气;其次,别墅已风吹雨淋数年,销售价格必打折扣;还有,希森集团是私有企业,银行的支持度可能并非像承诺那样;此外,从建筑商转为开发商并非一蹴而就。

最为关键的是,中国的房地产业已从暴利时代步入微利时代,尤其是豪华别墅的市场容量更为有限,利润微乎其微。希森集团接手后,如果因市场低迷,或因理顺复杂的客户关系,造成销售延迟,其财务成本增加将挤掉狭小的利润空间。

等待梁希森的是什么,他自己也未必清楚。但有一点是清楚的,中国的房地产市场越来越规范,梁希森不会再遇到那么多麻烦,但房地产的钱也越来越难赚了。

当年,希森集团开进玫瑰园时,地里长满草,光兔子就逮了80多只。如今,多年空置的一座座别墅尘封已久,不再光彩夺目。还有一批灰秃秃的半截别墅被荒弃,大面积的草坪已让留守人员种上蔬菜。整整6年时间,玫瑰园这个美丽的大泡沫折射出中国房地产业的兴衰。

一场破产拍卖,抹去玫瑰园一半债务,也抹掉许多“玫瑰之谜”。法院人员说,有3亿元申报债权由于法律关系复杂已难确认。审计人员说,玫瑰园竟出现上千万资金无借款合同的怪事。

玫瑰梦,引无数英雄竞折腰,肯定也使不少人一夜成为暴发户。沧海横流,成者王侯败者贼。一个时代留下教训后人品,一段历史传下谜团后人猜。 邓智仁北京房地产银行北京别墅拍卖程序企业破产北京玫瑰园别墅梁希森破产程序房地产业