关于“’99北京·香港现代舞周”的点点滴滴

作者:三联生活周刊(文 / 斯宏亮)

关于现代舞周作品

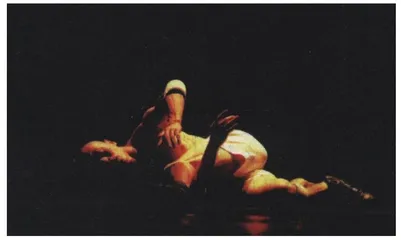

《心泉》

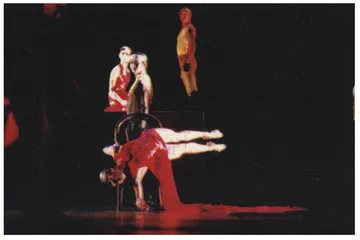

《鸟之歌》

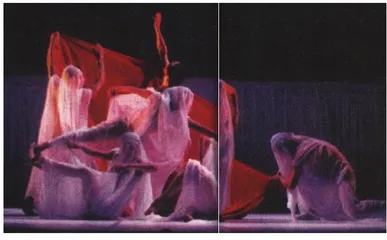

《密室》

《花花世界》

“’99北京·香港现代舞周”是首次在中国举办的现代舞蹈汇演,目的是向北京观众介绍今天中国本土现代舞的发展面貌,组织者说争取每年在京举办一次,我感觉上像是在与广东每年举办的小剧场艺术展演遥相呼应。

北京舞蹈学院青年舞团的作品晚会主题定为“上路”,意即20名年轻学子走上现代舞之路。就作品本身而言,学院派气息比较浓郁,严谨中甚至有时还能看出一点学生作业的痕迹。但他们的大胆创新精神与能力依然不逊于其他两支舞团。张守和老师的《光明三步曲》感觉上与张羽军的《黄河》有异曲同工之妙,但在类同创作中却未能凸现自己最大的特色。较之老师的中规中矩,学生作品则表现得更具实验性,其中双人舞《心泉》中人拉弓,弓拉弦,弦拉人,四体合一,令人拍案叫绝。《板腔吟》综合诸多艺术形式(pop歌曲、民歌和传统曲牌)的做法也令人耳目一新。最后的曹城渊作品《鸟之歌》则体现了他一贯的风格,结尾处舞者们身着肉色内衣一个接一个爬上脚手架形成“鸟”的意像,好似将跌落深渊,却更像振翅高飞。

作为香港首个全职专业现代舞团“香港城市当代舞蹈团”的《四种风景》则展现了4种风格迥异的舞蹈作品。幕布一拉开,台上的时钟就开始显示运转。伍宇烈作品《男生》是当晚较受欢迎的之一,编舞者在肢体形式上下了很大功夫,简直是包罗万象(包括正步齐走和摩登舞在内),后现代主义拼贴手法运用得体,在同一时空下共存两种不同属性的东西(例如在《男儿当自强》音乐中进行芭蕾把杆训练),传达出一种荒谬的异样感觉。邢亮在独舞作品《密室》中已见不到他的古典舞神韵,犹如脱胎换骨般创造出属于他自己特色的舞蹈语汇,在舞动节奏上拿捏得准确干净。梅卓燕作品《独步》强调了一种氛围,一种景致(一个女人,一把雨伞,雪絮飞舞)。潘少辉的作品《花花世界》则更像一篇多重文本交叉重合的复文本,一男子在台前洗脸,头顶长雕翎的风骚女郎在台后,背景是强劲的电子舞曲节奏……展现了人们在光怪陆离的花花世界中被异化的心灵。

有人认为自金星走后,北京现代舞团的水准降了。我想,北京现代舞团也是想努力走出金星的影子,所以从推出的作品中看出,北京现代舞团摒弃了以往金星那种概念化的创作理念,而致力于微型的个人化作品,规模也趋减下来(独舞和双人舞的比重加大,7个作品中有3个独舞,1个双人舞)。要从大量微型作品(特指独舞和双人舞)中突围杀出是一件非常困难的事情,也是摆在北京现代舞团面前的最大课题,因为从当晚演出效果来看,他们的作品所引起的反响还不是特别理想。

关于曹城渊其人

谈到这次“’99北京·香港现代舞周”,就不可能回避一个人——曹城渊。正是曹城渊的鼎力出资极力推动之下,此次现代舞周才得以举办。

曹城渊生于香港,家庭无舞蹈背景,却对舞蹈(现代舞)酷爱有加。在美国读大学,在舞蹈学分方面居然修得跟专业一样多。1977年回港,在香港大学修读工商管理。1979年值香港经济文化转型期间,出于各方考虑(芭蕾斗不过当时宗主国英国,民族民间舞又比不过内地),决定遵循自己的兴趣在香港这块所谓的“文化沙漠”上开辟一条前无古人之绿洲——创办香港城市当代舞蹈团。

个人编舞作品包括《扑克游戏》、《地狱变》、《西游记》、《给昂山素姬的信》和《三千宠爱》等。其作品曾获邀参加多个国际艺术节,深受好评。他在香港舞蹈界担任诸多要职,并获得过国内外多个荣誉。

曹城渊与12名志同道合者一手创办的香港城市当代舞蹈团也以“立足香港、汇聚华人精英、创造当代中国舞蹈”为目的,推动香港本地现代舞运动,成为香港多元化文化特色的一道亮丽风景,备受国际艺坛重视。

但我觉得比这更为重要的是曹城渊一直对推动中国内地现代舞发展(尤其是普及工作方面)倾尽心血不遗余力。1987年曹城渊成为广东舞蹈学校现代舞实验团的顾问及导师。1988年应邀赴北京舞蹈学院教授现代舞,1991年出任北京舞蹈学院青年舞团艺术顾问。1992~1998年他担任广东实验现代舞团艺术总指导。1999年出任北京现代舞团艺术总监。自1995年起,曹城渊就奔波于内地多个城市讲学,足迹遍及上海、福建、黑龙江、山西、云南等。用他的一句话来说就是“不管有多远,有邀就去”。他私下对我说:“看到内地那些渴望现代舞的学生们像海绵一样‘滋’地一下子把你所知的吸了进去,那种感觉太好了。”

谈及作品风格问题时,曹城渊回顾了一下自己以前的东西,认为初期较为冲动,有点“初生牛犊不怕虎”的精神,“现在觉得当时不成熟,但很可爱”。后来1980年代中期在舞蹈创作上所谓“寻根”,1992年以后常在内地游转,“心态和立场作了调整,更趋于平衡”。其实香港城市当代舞蹈团也曾走过一段弯路。曹城渊说,他在1983、1984年期间曾拼命想搞中国特色,结果搞出来却发现那个不是自己真正想诉说的,1986年才有所领悟,决定“立足香港,强调多元,真正从自己的所想所感出发”。也许人们会说这样风格很乱,但曹城渊认为“为什么我们要确定一种风格?‘城市当代’就像一个多面体,譬如也许我的作品较浪漫,黎海宁的较黑暗情绪化,梅卓燕的较传统,但不管怎样,我希望‘城市当代’的作品是一种质量的保证。”但另一方面,曹城渊始终强调“不要急于谈风格”,“没有多少作品就去谈风格?现在舞蹈圈有一个毛病,急于用权威的眼光去评判舞者作品。尤其是一把(衡量)尺子的概念在学院派内很盛行。……这种情况对(现代舞)发展很不利。”

关于批评的尴尬

据说在广东首届小剧场现代艺术展演期间,一群现代舞演员在表演过后开了一个玩笑:向观众分发方便面和避孕套,并煞有介事地称之是事关中国现代舞发展的两大问题,同时请评论家欧建平即席评论其刚才的作品。结果,欧建平捧着“康师傅”,顾左右而言他,避开对作品的直接评论——由此可见评论现代舞之难。

在此次现代舞周中,以香港城市当代舞蹈团带有更加“花哨”实验色彩的现代舞作品晚会(尤其是潘少辉的《花花世界》)给人的争议最大。时而诡异时而平朴的风格,时断时续的肢体语言,诸多隐喻拼贴反讽形式的运用,彻底打破了一般观众的审美情趣。据曹城渊说,此次他们在选择进京节目上相当慎重,力求多元又力避形式的极端化,以免观众不予接受。我看要是照最初设想(更加实验化),可能引起的争议还会更大。

每次晚会一结束,人们总是禁不住议论纷纷,彼此之间说得最为频繁的几个字也许是:看不懂。而且我在媒体也很少看到舞评界拿出真正犀利的评论与反思文章(有人说是因为国内缺乏真正独立的舞评,现在舞评界已作为舞蹈作品的帮凶而成为一件被异化的工具)。这个结果比较符合客观,但细想又很令人窘迫——因为对我们而言,解读现代舞作品变成了一种永远不知道答案的猜谜游戏。

现代舞作为一种很难判断优劣真伪的艺术形式,自诞生之初就缺乏统一的客观尺度,这导致了我们对现代舞的释读与了解也成为一种很难判断优劣真伪的活动。公说公有理,婆说婆有理,各执一词的聒噪式批评自然在观众、舞评乃至创作者中屡见不鲜。现代舞的某些极端形式更使得一些人爱得要死,一些人恨得要命,然而更司空见惯的是大家麻木不仁或面面相觑的神情。一旦你面对现代舞,你就会感觉到那种批评的尴尬。

不久前国外某著名现代艺术博物馆,由于考虑到如今现代艺术作品增殖太快而馆藏太小,最终决定销毁掉原先收藏的一些作品。这件事在现代艺术界引起了诸多的争议。我不知道今天大量增殖的现代舞作品若干年后是否也会遭到这样的境遇,它们能否经得起时间的考验跃升为不朽的艺术作品而不沦为文化垃圾?无论圈内还是圈外都将拭目以待。

从另一角度讲,今日舞评界较为推崇的作品,明日就有可能会被大家扔进垃圾箱里——舞评者最怕的就是遭遇此种结局,因此每个舞评者在评价现代舞作品时总是提心吊胆,唯恐一不小心就落入现代舞的陷阱里。

但是从某种意义上讲,现代舞比古典芭蕾更强调了一种平等的沟通,在彼此交流中也许就完成了最初的创作与最后的评价。所以,现在我们可能还看不懂现代舞(实质上是我们看不懂“别人”),但这并不妨碍我们去接触乃至爱上她。此次现代舞周很难得给我们提供了这种对话的机会。 花花世界香港艺术舞蹈现代舞