四个男孩的故事

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

胡上峰:“我今年大学毕业,可我做自己的事已经十年了”

“我穿衣服很随便,我不需要表面的标新立异,我喜欢逻辑的艺术”

今年6月中旬从北京大学光荣毕业的胡上峰不承认自己是“好学生”。“上中学时,我曾因坐在电脑前玩了一夜游戏而旷课,并且央求父亲给我写病假条……”他的自我介绍这样开头。

记者采访他那天,他的同学们正戴着学士帽照了合影又照单人照。笑容在北大计算机系软件专业的毕业生们脸上定格。

“我们这个专业140个毕业生,每人都有理想的去处——六七十人‘上研’,十几人出国,二三十人去外企,三十多人到国内大公司。最次的也能留校。我为什么这么说?你想,我们这个专业有本事的谁会安心在学校‘熬年头’评职称啊?!早在我们‘大三’的时候,几乎所有进中国的跨国公司都来了,在系里搭起了招聘的‘擂台’。”身高1.85米以上的胡上峰说话直率。他冲招呼他照相的同学说“我有事儿”。

他的确很忙——如果不是接受采访,他这会儿应该以老板的身份出现在一家提供网上技术服务的公司里。

“我生长在一个标准的美满家庭。我不需要反叛什么。我只是在做自己喜欢的事情。我不喜欢表面的标新立异,我喜欢‘逻辑的艺术’。做自己喜欢的事,在实践中调整自己的方向——已经有十多年了,”尚未走出校门的胡上峰语气里已经有了沧桑感和自豪感。这是一个屡败屡战的过程。胡上峰在其中锤炼技术,也寻找个人价值与社会的“游戏规则”之间的内在逻辑。

“1992年,《软件报》上登了我设计的一个软件,那时商业化软件的市场尚未成型。我的软件卖了120多块钱——在当时,对一个高一学生来说不少了。

“身为‘高知’的父母并不希望儿子‘不务正业’。不过,他们还是在一旁‘耐心’地观察。”

让父母放心的是,在关键的时候,比如中考和高考的紧要关头,他们的儿子胡上峰还是暂时放下了“喜欢的事”——电脑和“胡思乱想”,改做“重要的事”——复习功课。拼命读两三个月的书,他考上了北京“市重点”实验中学;再“拼命”两三个月,他上了北大。

“高中毕业(1995年)那个暑假,我听说有几个人成立了一个叫‘逆火’的电脑游戏开发小组。那个比我大半岁、从国外回来的小哥儿们是倡导者。你猜得对,他就像是‘乐队的队长兼打架子鼓的’那种人,搞美术的,留长发。他们4个人。缺‘主唱’——他们在报上招合作伙伴。我是作为第二程序员进入的。第一程序员比我还小,当时他高中还没毕业。现在他已经是‘逆火’的技术总监,还在上大学。我1996年底退出——觉得他们在经营上有问题。我们相处得其实很好。

“我喜欢电脑游戏。我已经讲过我曾经如何沉迷于此。离开‘逆火’后我和一个大学同学合作搞游戏软件。终于有一天,不得不承认我们争不过国外那些已经具有相当规模的大公司。

“1996年中,我接触到Internet,思考下一步做什么事。直到1997年底的这段时间,我没干‘自己的事’——在外边给人做程序,打零工,也算是学点技术。

“我尝试过做Internet虚拟主机的生意——买一台电脑,提供‘网站空间’(ISP服务),当时这种服务是被国内电信部门垄断,比国外同类服务贵很多。我做了一次市场宣传,有一定反响。不过,当时相应的市场还没形成,我只得放弃。仅仅过了两年,国内很多公司都在做这件事了。

“1998年初我开始做互联网服务——跟人合伙,提供交互式的‘C+I’服务。1998年一年靠广告收入把网站维持下来。正因为这件事,今年初,有人给我投资,我们打算针对英语用户,提供高价值、经过技术处理的信息。我的价值就体现在处理信息的能力上。为什么选英语用户?国内网络的广告市场还不规范,影响大未必能赚钱。这样我们的竞争对手就是美国人。

“中国的人工成本低,对于美国的市场有优势。关键看你的项目怎样。为什么中国人一进美国的‘硅谷’在美国老板的指挥下就能成功?说明我们国家培养的程序员并不差——差的是商业运作经验。所以我不去美国。我们现在的公司算得上黄金组合——两个投资人在美国,程序员是北大和清华软件专业的毕业生。我的角色是策划,提供一个目标——我有一些实际经验,我知道客户的需要,我知道‘游戏规则’,我知道自己的实力。”

尽管口出狂言,23岁的胡上峰很清楚:这次,自己成功的机会依旧是50%,这个时候,年轻是最重要的实力。“我已经把最坏的情况想到了——大不了再去找工作。”

曹永进:大学毕业1年,却有4年的“时尚媒体”从业经验

“我不停地换城市是想吸收每个城市的精华,但我拒绝被它同化——我知道很多东西是个人的力量难以抗拒的”

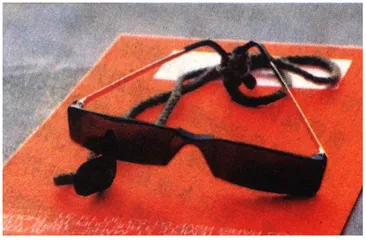

曹永进自己改造的墨镜和呼机

“我内心有一座火山,我不断寻找火山口释放激情。偶尔,我的‘间歇症’也会发作”

24岁的曹永进早在考进南京大学新闻系之初,因为看了一盘时装发布会的录像带就认定:“我将来应该成为一个有影响的时尚评论员,就像国外‘时装秀’场上坐在第一排的人。”他们的双腿优雅地交叠着,笔记本放在膝盖上,他们那支握着笔的手拄着下巴,一旦那杆笔落在本子上,就将会对巴黎的设计师排行榜和未来的时尚潮流产生影响。

为了这个目标,上“大二”的时候,曹永进开始在广播电台主持校园流行文化节目。半年后,他在一家报社做兼职的时装记者。

“为此我的大学生活失去很多东西。别人的大学生活由读书、谈恋爱、弹吉他、参加周末舞会组成。我的大学生活是逃课和出去工作。我和一个正式记者是一样的工作量。夏天的晚上,很多人在宿舍楼门外打牌。我要么得补功课,要么得写稿。很多人不知道我在干什么——我总是拿着厚厚的一叠稿纸。

“为了采访一个设计师,我曾骑自行车穿过整个城市。第一次采访时我非常紧张。我记忆中最美的景色是那时江边黄黄的油菜花——压力释放后我注意到它们。我换过一家媒体,并建立起一个与时尚有关的网络——国内的设计师、服装厂商、时装撰稿人、服装学院的学生……我可以说是一直在关注本土化的时尚产业的形成过程,了解了它的基本构架,也看到媒体和它之间的互动关系。我开始同时在电台和电视台做时装节目。快毕业时为国内一家时装公司做华东地区的推广宣传活动的整体策划。那个活动很成功。

“我喜欢时尚,我也喜欢为此承受的压力,我的激情鼓荡——我内心像有火山,需要不断地寻找火山口把激情释放出来。但不断有人把我往一条既定的路上拉。我干过的那家时装报纸隶属于纺织厅,学校推荐我当厅长秘书,前途是要不了多久就成为一个年轻的处长。那家时装企业希望我到他们上海总部媒介公关部做事,做一个白领。我希望走一条不同寻常的路。

“我不追求深刻、彻底,但我希望不停地尝试新东西。我的路是不停地‘跳’,不是简单意义上‘跳槽’的‘跳’。大学毕业的留念册上,我的好朋友给我写了这样一段话:‘你会从南京跳到北京、上海或者广州,再跳到巴黎。总有一天,在一个觥筹交错的时尚界的盛宴上,你忽然对着画面外的镜头说:‘你看,我征服了世界。’这段话让我感动。我的目标很明确,但我需要寻找一个个具体的跳点。为了不让自己犹豫,我常常断自己的后路。”

一年前,曹永进来北京的时候把很多东西都丢在了南京的家里,包括父母对这个独生子的牵挂以及许多心爱的物品。“我父母支持我。我父亲是‘老三届’的,他曾失掉很多机会。所以他理解我。我那部手机也没带来。因为工作的关系,上大学的时候我就买了手机——我是我们学校惟一一个有这东西的人。但即便是为了工作而不是为了炫耀,我也希望它出众——它是黄颜色的,醒目,甚至夸张,但不是让人讨厌的那种黄。一个时尚记者说,他在南京还没见过有第二个人有这样的手机。“他带来的是一颗雄心和三大本通讯录”。

刚来北京的时候,曹永进在东直门租了一间平房住。时值冬天,他首先要学习的是怎么生炉子。当朋友打电话询问他的境况,他乐观地说:“天花板很漂亮。”

当他在一些场合“光鲜登场”,和业内人士交流着对时尚新闻的看法,没人知道他刚刚洗去脸上残留的蜂窝煤煤灰的痕迹。呈现给大家的总是一张干净、清秀的脸。有人看了他的照片说他像香港演员温兆伦。这使他很不高兴:“不是温兆伦有什么不好。我希望自己不像任何人而独立存在,不可‘拷贝’。”

曹永进的衣服几乎都经过了改造,比如一件普通的黑色开衫,他把一块西藏风格的咖啡色绣片缝在一只袖子上。牛仔裤更是每条都不一样。他的室友、摄影师蔡朝晖“一脸无辜”地对记者说:“我本来穿衣服很严肃。你看现在,他趁我不在,把我的三条牛仔裤都剪了。其中一条的后屁股上还有一个小洞,我的屁股长得又不漂亮。好在现在是夏天。冬天我穿什么呢?那三条可都是‘名牌’啊!”其实,这是蔡朝晖在开玩笑。真实的情况是曹永进制造“无印良品”的精神影响了他周围的人。北京的这个夏天热得有点猝不及防,蔡朝晖在曹永进的鼓励下把一条长裤剪成了时下正流行的“三股裤”,还带着毛边,毛边下是健美的小腿。曹永进的着装风格有点英国街头的味道。不错,他下一个“跳往”的城市就是被称为最新时尚之都的伦敦。

“我将在那儿学习时尚传媒。目前联系的学校都很看中我的从业经验。我不停地换城市是想吸收每个城市的精华,但我拒绝被它同化——我知道很多东西是个人的力量难以抗拒的。”

声称自己有火山般能量的曹永进也会突然间什么都厌烦了。“我曾打电话给朋友,说‘活着没劲’,茫然,甚至绝望——看不清未来。但第二天也许就好了。我称这是这个物质时代的‘间歇症’。”

张丹:“我不崇拜贝聿铭,但觉得他了不起”

“眼睛望着天的那个才是我”

“未来,我有两条标准”

刚从“中央美院”、“中戏”和电影学院的一大堆入学考试中脱身,已被美院录取的张丹穿了一件白色的圆领“老头衫”出现在记者面前。在这个“新人类”出没的繁华地段,没谁穿这种衣服。现在的文化衫、T恤都花得不能再花了。白色,什么图案也没有反倒特别。张丹还告诉记者,他的牛仔裤也很特别,只是别人看不见——他把牛仔裤的腰连同品牌标志一并剪掉了。“牛仔裤的裤腰通常很硬。剪成无腰的舒服多了。”据说那个别人看不见的裤腰也被他精心弄出毛边,裤子晾在美院附中学生宿舍里曾受到不少赞扬。

美院附中的学生个个都希望自己与众不同。今年20岁的张丹就是这样的人。他不喜欢“斯沃琪”表,认为那种标新立异太表面。低年级时,他或许也以衣服上沾染的颜料——学美术的学生特有的标记而自豪。现在,他说不上雕塑课、油画课的时候他喜欢穿干干净净的白T恤和蓝色牛仔裤。“为了让自己看起来更整洁,我报了设计系。”

在报考美院的1000名考生中,张丹的专业课成绩居十几名。“创作”考试的题目是“克隆”。

“上午出的考题,直到下午快到交卷时间我才动笔。我的第一个作品是‘克隆曲’。每个音符本来都是独立存在,有各自的存在意义的。《克隆曲》中每小节的两个音符却是一模一样的,我一共画了6行。另一个作品的题目叫《克隆主义》,是三张美国国旗。第一张,就像他们刚建国时那样,有十几个星。到了第三张,已经是铺天盖地的星星——一模一样的。”

张丹是个聪明的年轻人,他的聪明是属于这个时代的——努力打破传统标准,彰显自己,同时又不违背原则——一套相当实用的原则。比如他说崇拜的人是“博学的人”,“博学的人很‘酷’”。他把建筑大师贝聿铭归为“了不起的人”,但声称不崇拜他。“我自己都惊讶我为什么不崇拜贝聿铭先生。也许是因为我知道建一幢大厦设计只是一部分,还要有许多审批手续,要和方方面面打交道。我认为贝先生综合能力强。另外,很多有名的设计师背后都有工作室,有很多默默无闻的青年设计师在搞设计却不能署名。”

对自己的未来,张丹说他已经做了这样的准备:把设计当成谋生手段,把画油画留给自己;上班的时候把汽车作为必要的交通工具,业余时间飙摩托车——所有的事都尽力作好。

按张丹的审美和价值标准,“好”是“力量、速度和性感”。——“一个人可以不英俊,不漂亮,但不能没有力量,不能不性感——我没法把它具体化,那是很个人的。”

张丹笑说在他女朋友眼里,他就是这样的人。其实他身上还有很重的孩子气。他曾在一个日本老师的自由创作课上,把自己的自画像改造了一下,交上去《我眼中的1937年》。

“老师拿到画的一瞬间手明显地抖了。我知道他不会给我高分,但也绝不敢给我太低的分。所以我那堂课的成绩不高不低。”张丹坏笑着。

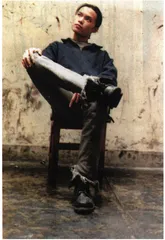

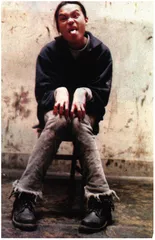

刘威:“那个‘张后代’说你们周围都是路,通向四面八方”

刘威(赵猛 摄)

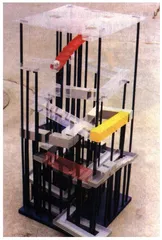

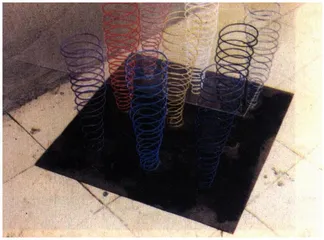

刘威的设计作品

“我觉得很茫然。我在高考时‘克隆’了这样的状态”

刘威同时被两所高校录取,他选择了中央美院。这样,他将与在美院附中同学四年的张丹继续做同学——当然,选择的理由不是这一点,而是美院的考题《克隆》。刘威认为这样的考题说明了美院对社会生活的敏感——他认定这样的学校是开明的、活跃的。即将进入美院学习“环艺”的刘威已经在用一个“准建筑师”的眼睛观察世界了。“我的一个同学用一叠剪纸来诠释《克隆》。我觉得用一个立体的东西表达一个概念更深刻也更难。我考试的一个作品是《斗拱》——画了一个中国的建筑。没用一颗钉子,我们的祖先把一根根柱子、大梁严丝合缝地连接在一起,稳固地延续。我的另一个作品叫《矛盾空间》——四座一样的楼,呈十字摆放。分别以每个楼为标准,天和地就总在旋转,甚至倒置。我想表达一种混乱的秩序——人本来觉得自己至高无上,这种心理被克隆出的另一个自己打破,很茫然。”刘威的创作考试得了高分——90分。这是一个爱看成年人的书,爱和成年人讨论“大问题”的年轻人。

“北大有个研究后现代、绰号叫‘张后代’的人到我们附中讲过课。他说:‘你们现在正处在一个向四面八方都能走的点上。’但怎么走?我反而很茫然。我们这一代的父母很多是‘老三届’的。要么打我们——因为他们心理不平衡;要么溺爱我们——这其实是他们对自己的一种心理补偿。总之,他们不是我们的朋友,但他们在物质方面给我们满足。我想美国所谓的‘Y一代’、韩国和日本现在的年轻人也类似吧。我们内心隐藏着一个小魔鬼。他可能附体在破牛仔裤上,男孩的耳环上,也可能是别的上。王小波、王朔记录了他们年轻时候的事,包括性。我们这一代没有受到文学的关注。没人告诉我们如何长大。可周围环境又迫使我们早熟——像我这样,初中就进入艺术状态和社会过早接触的孩子在一种莫名的压力下很可能产生一种‘诉求文化’,如果大人都视而不见,保不齐会畸形发展。比如我们这些在集体宿舍度过青春期的孩子对同性的态度。”

刘威有的时候还会在穿法上“做点文章”,比如把T恤反穿,把袖子捋上去。这个看起来“很乖”的武汉男孩外表惟一离经叛道的地方是一只耳环——上学和在家的时候他一般不戴。“我只是想尝试一下。就像其他年轻人染头发。”

记者把香港设计师尹泰尉和美国设计师汤姆·福特(Cucci现任首席设计师)今年推出的新款牛仔裤的图片拿给刘威看——前者解构了传统牛仔裤的线条,后者在裤脚上缀了一圈羽毛,在后屁股上贴了两个“非常印第安”的口袋。

“我觉得这反映了这个时代艺术和技术的关系——为了‘后现代’或者说‘后牛仔’,把艺术变成一种技巧,再广泛传播。”刘威说,“牛仔裤、黑T恤、白T恤早在80年代以前就流行过了。如果说过去穿这些是为了显示‘我敢穿’,90年代的人穿它们,‘敢’已经不是问题了。问题是你穿和我穿有何不同?因为我们不可能不和别人‘穿得一样’。”

“年轻人都想与众不同,但这越来越困难。你会发现很多事别人都做过了。另外,“世界化”是经济带动一切,那是精神的侵蚀。比如‘耐克’,本来只是一个运动服饰的牌子或者说是个不错的牌子,但现在,它成了运动的‘最高精神’了。我们美院附中的孩子也和其他高中的孩子一样,会对一双新款耐克鞋和T恤抱有幻想——希望过生日的时候能得到这样的礼物,好朋友过生日能买得起这样的礼物送他。”

【1999-13-18-1.jpg】

【1999-13-19-1.jpg】

胡渝江 摄

【1999-13-20-1.jpg】

【1999-13-20-2.jpg】

【1999-13-20-3.jpg】

【1999-13-21-1.jpg】

【1999-13-21-2.jpg】

【1999-13-22-1.jpg】

【1999-13-22-2.jpg】

【1999-13-22-3.jpg】