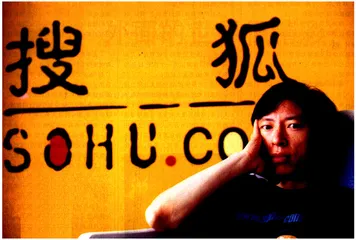

报道:“注意张朝阳经济”

作者:三联生活周刊(文 / 邹剑宇)

一个圈套?

1999年7月1日,“搜狐”推出了一个全文检索的中文搜索引擎,按照“搜狐”员工的说法,它是一个“雪耻”的引擎。

“‘搜狐”并没有做搜索。”张朝阳说这句话是在1998年年底,当时他刚刚宣布在本年度“搜狐”收入达到100万美元,其中80万美元的广告收入占到中国Internet广告收入的60%,他本人是《时代》周刊的50位数字精英之一。1998年是“搜狐”和张朝阳如日中天的一年。说完前面第一句话之后,张朝阳接着说:“这是我们最大的秘密。”

“出门靠地图,上网找‘搜狐’”,1998年2月搜狐公司的“军师”陈剑峰为爱特信公司(搜狐公司前身)推“搜索引擎”搜狐SOHOO琢磨出一个响亮的口号。实际上,在北京媒体上首先报道“搜狐”的第一篇文章就是陈剑峰与记者共同策划的,此文的标题为《搜狐——雅虎(YAHOO)的精神教子》,“搜狐”并不避讳自己与“雅虎”的关系。

与“雅虎”的主页界面一样(一直以来,无论遇到什么情况,主页的格局都在张朝阳顽强坚守下没有变化),“搜狐”的主页的最大面积给了“搜狐”分类目录,慕名而来的访客从各个分类往下按图索骥。这个时候,“搜狐”最大的工作是大量搜集Internet中文页面分类后建立链接。

而在主页分类目录旁边一个不起眼的地方摆着“著名”的“搜狐”搜索引擎,实际上那是一个摆设,敲进关键词后得到的结果不是没有就是寥寥无几。也许是中文网站的贫乏,“搜狐”的分类目录基本上满足了访客的需要,事实上是人工分类的网站“搜狐”居然威名不堕。没有人告诉新上网的访客搜索与分类目录中间的区别。

人工分类的目录与依靠软件自动查询分类的搜索的最大区别在于:搜索能帮助人们实现在Internet自由漫游的愿望;而人工分类目录则更像一本杂志,无论有多少内容,却是有边界的。

所以“搜狐”的搜索引擎在熟谙网络的网民中被骂得不行,BBS站或聊天室里常见的口吻是这样的:“喂!那个‘搜狐’搜索到底怎么样啊?”“什么?你说的是那个‘搜糊’吗?”

搜狐公司在IT圈内被认为是一个没有技术背景的公司,所以一个不成功的“搜索引擎”就成了一个业内人士开玩笑的对象。搜狐公司的人引以为耻,但是耻辱的另一面却有成功的操作。

100万美元的效果

在张朝阳对外宣布公司1998年的收入为100万美元的数字之后,关注中国Internet的国外媒体反应不一。

英国的《金融时报》(FINANCIAL TIMES)评论道:尽管有很多的障碍,这家公司(搜狐)首次证明了中国的Internet生意是可以盈利的。这个事实吸引了更多的西方的风险投资,并且为更多的中国公司到海外上市提供了一个讲台。“我们认为1999年是最关键的一年。在这一年里,如果我们再不起步,那将被同行抛到远远的后面。”《金融时报》援引中国一个Internet公司的总裁的话说。

网络IT杂志《产业标准》(The Industry Standard)则在一篇《中文里“盈利”怎么说?》的文章里说:搜狐公司正式对外宣布得到的风险投资是220万美元,而最终收入是100万美元,盈利在哪里呢?原因是一个中国记者在报道100万美元的时候,把“收入”和“盈利”混淆了,结果是外界得到的消息是公司在其创办的10个月内就盈利了100万美元。

但是在所有的外界媒体报道中,“搜狐”无一例外地被称为刚刚起步的中国Internet事业第一家门户站点。因此张朝阳本人才得以与前中国邮电部数据局局长刘韵洁一起代表中国名列全球“数字精英”行列。

也许当初“爱特信”推出“搜狐”网站并命名为中国第一个搜索引擎的时候,并不是有意设置一个骗局。一个成功的英文搜索引擎照搬到中文网络世界是无法取得同样效果的,原因是英语中基本结构是单词,而中文却是字。如果说依靠“搜狐”的搜索引擎在网上难以达到自由漫游的境地,根本的原因却是网上中文原始内容的建设还处在起步阶段,只有若干网虫多建几个个人网站是远远不够的。“搜狐”只是中文Internet的一部分,它提供的是在中国经营Internet的一个商业模式。

1998年8月7日,为了给广告客户确立一个网站访问量的统计标准,搜狐公司与中国互联网信息中心CNIC共同推出了美国软件公司Webtrend的一套统计软件。张朝阳对记者说:“我们想让公众知道在西方已经有一个很好的统计标准。在这里我们大胆地公布这个标准,可能某些公司就难以隐瞒那个他们不想让公众知道的真正的访问统计数据。”在公布标准的同时,“搜狐”网站上广告的价格从每月的1400美元上涨到3200美元。

1999年6月,“搜狐”网站的所有旗帜广告及其他形式的广告开始采用Netgravity广告管理软件。Netgravity著称于世的一句话是:如果你想在网上更有所作为的话,不要忘了和Netgravity打交道。美国Netgravity公司成立于1995年,其用户包括Netscape、@home、CNN、Wired等,被誊为“在线广告业的领袖”,它的在线广告的整套解决方案,是一个提供比Webtrend更细分的为广告客户服务的资料管理。

张朝阳着力强调这一点:是“搜狐”,为中国的Internet引入并确定了产业的某一标准。而这种标准与美国Internet发展的标准一脉相承,“搜狐”将首先成为标准的评价对象,也将成为按照这种标准在股市上给网络股投资的股民们的首选对象。

去年11月4日,美国哥伦比亚广播公司的记者给张朝阳提了一个问题:很多美国的Internet公司都在试图扩展其全球的业务范围,他们想得到全球的消费者。像YAHOO,已经在中国建立了一个中文站点,你认为你能与它抗衡吗?

张朝阳回答说:我们对中国这个地方有深切的认识,这是我们的优势,我们在这里。一个Internet的业务在中国较之美国是会发生变化的,但是它没有一个标准。如果你不了解这里的形势,那么学习的路程将很崎岖。

一个偶像

“一个中国人和一个美国人走在一起,也许中国人是老板,而那个美国人是他的员工,但是我可以保证,如果有一个中国人前来与他们接触,他首先要握的是那双美国人的手。”从美国回来的张朝阳对这种情况有着切身之痛,他把这个称为“中国落后美国300年的后果”。而他本人,正是要跨越300年的差距。

无论是他本人的教育背景,还是他目前赖以发展的Internet,从根本上讲都是美国货。但是张朝阳却似乎不那么喜欢那个与他朝夕相处的“美国人”。

“1996年我回到中国的时候,没有房子,没有车子,也没有关系,开公司需要的资金能贷到吗?也许别人请一顿饭就能解决的问题,可我能请谁吃饭,谁会相信我呢?只有回美国找钱。在美国人之间,也许一个项目谈清楚,贷款就来了。但是他们之间的交流是‘宽带’的,可我是一个中国人,没有他们之间的‘宽带’交流。谁会给一个中国人一笔投资呢?这时候,我才知道什么叫爱国。

“现在的情况是,美国人已经给自己树立了一个‘君子’的形象,他们的行为方式被大家认同,虽然他们有时并不像所说的那样讲理。而中国人树立起一个大家认同的‘君子’形象,就得等中国强盛起来,经过几代人的富裕才能见效。”

在美国见了很多“成功得一塌糊涂”的人士之后,张朝阳以麻省理工学院教授爱德华·罗伯特和另一个教授尼葛洛庞帝的22.5万美元的投资,得以在中国开始做Internet的事业。

在很多场合,张朝阳都讲了“搜狐”融资的故事。但是他本人成为中国Internet上第一个偶像明星,还不完全是因为那个故事的传奇性,他代表了一个普通的(也许还是贫穷的)中国人的个人奋斗梦想。

张朝阳最中意的一篇关于他个人的报道叫做《暗恋冬尼娅》,此文中写道:“八九岁的张朝阳从家里的储藏室翻出《钢铁是怎样炼成的》,读后对保尔初恋情人、军官的女儿冬尼娅印象很深,冬尼娅小布尔乔亚的那种气质,让物质生活与精神生活都赤贫的中国小孩张朝阳觉得她来自童话世界。”

强烈的个人欲望促使张朝阳无论在任何场合都不能容忍自己被忽视,在35岁的时候穿着轮滑奔流在北京的建国门和天安门之间的长安街上,甚至还能表演几个空翻跟斗,这是他9岁的时候练了半年的武术打下的根底。张朝阳把他经营的Internet事业叫做“注意力经济”,圈里人则戏称为“注意张朝阳经济”。在搜狐公司内部曾有过一个电子邮件:Charles(张朝阳的英文名字)到全国各地“巡回讲话”一次,价值超过100万元广告。

对此,张朝阳亲自撰文说《我没有炒作自己》,他把那个旁人所说的“注意张朝阳经济”解释为:能否得到社会的注意,关键看谁手头有多少吸引人的话题。1997年,张朝阳在美国考察一圈后,从当时红透半边天的Internet指导性杂志《连线》带回一个“内容为王”的概念;半年后又第一个推出了“搜索引擎”;树立起“搜狐”品牌之后,他把自己做的事情统称为“注意力经济”;并把Internet命名为“微观媒体”——一个所有人都参与,传统上以独占内容为核心的传播手段在此丧失权威,因而Internet不是一个传统意义上的媒体。

无论如何,张朝阳在成为名人之后,比很多也许有同样见解,或者比他还要成功的人士具有更多的亲和力,能获得更多的注意力。况且他还有可能成为中国最富的人,身价以亿美元计算。

只有第一,没有第二?

5月底,搜狐公司内部还开了一次重要的部门经理级的会议,“搜狐”新来的首席财务主管兼高级副总裁古永锵正式上任,古永锵的首要工作是把因为急速扩张而显得混乱的公司内部管理工作理顺。

在加盟“搜狐”以前,古永锵就职于总部在中国的另一个风险投资公司富国集团,他曾就读于加利福尼亚伯克利分校,获得学士学位,而后在斯坦福大学获得MBA学位。

古永锵是“搜狐”正式任命的第一个副总裁级别的管理人员,在这之前,张朝阳的主要助手是自称为“师爷”的陈剑峰。陈剑峰在古永锵进“搜狐”以前离开,与陈剑峰前后辞职的还包括负责内容部门的经理张黎刚、负责境外媒体联络的克里斯蒂等一批中层管理人员。这批人员的离开曾在圈内引起了不小的震动。相对于1998年的炙手可热,“搜狐”在1999年的上半年像是偃旗息鼓了一样没有声音,这并不符合张朝阳所说的“只有第一,没有第二”的“注意力经济”的特点。

在古永锵正式上任的同时,张朝阳还向公司的骨干员工宣布了一个一直以来秘而未宣的员工持股计划。陈剑峰等是为了这个员工股的问题而辞职吗?“不!”陈剑峰否认说,“我只是想去做我自己想做的事情。实际上我始终认为,如果‘搜狐’经营得法,肯定会有一个很好的发展前途。同时,如果我继续留在‘搜狐’,我相信张朝阳也一定会给我一定的股份。这次离开‘搜狐’,当然会有一定的损失,但这是机会成本的问题。虽然有的人认为我是在和自己的前途开玩笑,认不清形势,但这是我自己的选择,究竟今后会有什么结果,恐怕只有时间能够作出最好的回答。”话虽如此,但事实上明眼人都会看出一些他们之间存在的问题和分歧。

在创业的第一年,“搜狐”管理体系是“中央集权式”,公司内部主要的领导只有张朝阳一人,就像陈剑峰尽管在事实上承担了张朝阳副手的工作,但外界知道的他始终是一个张朝阳的执行助理。

张朝阳在一次回答记者关于干部辞职的提问时说:“从最初开始,我与他们就是雇佣的关系。”而在另一方面,公司从一个同甘共苦的创业阶段向一个规范操作的公司蜕变的过程当中,对于人性来说冷酷的一面暴露无遗。公司前任负责内容编辑的张黎刚是张朝阳直接从哈佛大学请来的,他说自己回国到“搜狐”的目的很明确,就是进入中国的Internet领域并积累经验。张黎刚说:我离开公司没有什么,但是有些人,Charles应该把他留住。

是张朝阳不愿分权,以致伤了人心吗?不管怎样,在陈剑峰等人离开公司后不久公布员工持股计划,多少有点被动。

从张朝阳本人的履历上看,他没有在一个国际化的大公司里从事管理工作的经验,他表现在公众面前的更多的是一个富有创造力的年轻冒险家的形象。古永锵说:“以Charles为首的这么一批年轻人,特别是在Internet上面,都没有什么经验,在这么短的时间里(10个月),创造了‘搜狐’奇迹,真的是很不容易。很多事情Charles都想到了,但是没有时间做。”

在1998年,张朝阳声称“诚惶诚恐才能生存”。

“搜狐”公司采取的是梯级融资模式,前后两次融资的总额不超过250万美元。张朝阳对于以股份交换投资的做法一直持保守的态度,他的理念是:应该在自己的股份最值钱的时候出手,融最需要的那一部分资金。正是因为这种态度,“搜狐”一直在花钱上面精打细算。与此同时,公司对于创收的压力也与日俱增,一方面因为本身钱不多,另外还因为张朝阳在1998年还有100万美元的创收计划,这个任务完成与否也将直接影响董事会对他的评价。

也许正是这个“诚惶诚恐”的生存状态,做了大量的工作的管理人员同时也承受着与张朝阳一样的压力,身不由己的张朝阳分身乏术,没有能在带领部下拼命的同时做好安抚工作。

而另一方面,古永锵说:“中国的Internet发展实在太快了,每天都有新的公司在加入,国内的国外的都有,他们去哪里找人才?‘搜狐’呀!‘搜狐’员工面临的选择是很多的。”

而问题还不仅是员工的辞职。1999年上半年中国Internet上最热闹的两件事情——科索沃战争的报道和电子商务——“搜狐”都没有得到高分。

今年5月连邦公司推出的“8848电子商务网站”成为目前“中国最大的电子商务体系”。从3月份开始运作的这一网站,实际上在去年搜狐公司与连邦公司就有了接触,当时“搜狐”的访问量是电子商务梦寐以求的。但是这一个有前途的合作却没有实现,原因也是因为“搜狐”公司有着太重的压力,迫切需要把自己的访问量转换为实际收入。

显然,在“搜狐”成功地迈出第一步之后,张朝阳的魄力看起来不如他创业之初那么犀利。

盖茨还是杨致远?

在YAHOO大获成功之后,它的创始人杨致远常开的一个玩笑是:“YAHOO的地基是我挖的,图纸是我画的,不过在上面盖起摩天大楼的可就是Koogle。”Koogle是YAHOO成立不久加入公司的,而后升任执行总裁CEO。当时杨致远清楚地意识到自己仅仅拥有高技术企业发展的必备的核心技术、管理和资金三要素中的第一要素。于是他以股份换得了后两个要素,YAHOO得以成功。

盖茨则一直在微软公司的创始人和执行总裁的位置上挥斥方遒。

张朝阳想做的是盖茨,而不愿像杨致远,更多地做公司的代言人。

在一批管理人员辞职之后,张朝阳提拔了一批公司的老员工,他们与“搜狐”唇齿相关,忠诚于公司。

吴倩是目前公司的产品(内容编辑)的负责人,她在大学三年级即与张朝阳有接触,是公司资历最老的员工之一,曾做过销售、市场等部门,因为在负责“财经”和“求知”频道时的出色表现得以脱颖而出。她说:“1997年元旦,公司实在没钱了。Charles说找地方借钱给大家发工资,我们说不用了。那时候,大家齐心协力,‘搜狐’是我们看着发展起来的,与那些到公司来获取工作经验和资历的人不一样。员工股在中国是新鲜东西,原本就不知道是怎么回事,所以我对它也没有那么多的要求。”

对于张朝阳,离开的人普遍认为他是一个聪明、领悟力极强的人,“也许他需要一个能充分激发他潜能的帮手。”

最近从“搜狐”传来的信息是,公司从去年强调品牌(主要是张朝阳)的战略有所转变,张朝阳的个人色彩将减弱。一个员工说:“不能让别人说‘搜狐’只会做宣传。”

张朝阳过去的做事方式一直具有他强调的那种人文色彩:野心勃勃、勤奋、上进、表现自己,也许还有独裁,缺乏安全感。过去他拥有不多,现在拥有的当然不会轻易放弃。

张朝阳说——

6月25日,搜狐公司在北京中国大饭店举办了“中文第一门户拓展数字疆界”新闻发布会。张朝阳在会上宣布了几个消息:6月21日在广州成立搜狐广州分公司;推出中文全文搜索引擎;古永锵正式出任搜狐公司首席财务主管兼高级副总裁。

张朝阳在会上的第一句话借用了毛泽东在1949年说过的一句话:“打过长江去,解放全中国!”从美国回来的张朝阳话语里含有美式的直言不讳。曾有一篇报道说“新浪网”的总裁王志东说在中文网络门户大战中,各家自有长处,各有自己的势力范围,没必要拼个胜负。但是张朝阳则坚持全面竞争的看法。在6月25日的新闻发布会上,张朝阳说:“搜狐”的战略是把整个中国看作一个整体,但是我们认为“全球华人统一市场”的概念是不成立的,“搜狐”毫无疑问是目前中国第一门户。

会后,张朝阳接受了几家媒体的采访。

记者:对于上半年的人员流失,你有什么看法?

张朝阳:在1998年,“搜狐”完成了品牌建设和风险融资,给了海外投资者和国内创业者很多启示,投资热潮和创业热潮空前高涨,并且高涨得有点过头,有点浮躁。

也许我们也有责任,因为“搜狐”是一帆风顺走过来的,大家就意识不到这种创业的艰难。比如说在硅谷,一个人决定他是否要去创业,是一个特别艰难的决定。所以当一批小公司如雨后春笋一样冒出来以后,因为缺乏互联网的经验,他们就认为在“搜狐”待的人肯定有经验,所以他们说:“咱们都到‘搜狐’去挖人。”在硅谷,人们知道自己什么该创业,什么时候不该。但是在国内大家不知道,都在一个学习阶段。

离开的人员实际上是两败俱伤,对公司是个损失,他自己轻易放弃了在“搜狐”的位置,丧失了机会。但实际上,我们的人员损失非常少,真正在公司发挥作用的人都在。所以这对我们来说不是一个大问题。

记:“搜狐”的第三期融资进行到什么地步?

张:其实在去年,“搜狐”成功地争取到英特尔、道-琼斯的风险投资之后,融资工作就已经完成了。为什么“搜狐”很重要、价值很高,是因为它的股东都是世界性的股东。去年当他们决定投资之后,“搜狐”的台阶就已经上去了。所以说我们第三次融资的话题不是那么重要,股东们会对我说:“Charles,不要再东忙忙,西忙忙找投资了,要投资我们会给你,你应该潜心做好公司。”

记:今年Internet上的新动向是传统的电信、媒体等强势力量开始进入业内,它们会对“搜狐”产生冲击吗?

张:新的对手进来,并且带来很多的客户,说明在中国Internet获得的社会注意多了,资源也大了。但是“搜狐”一直在业内遥遥领先,具有先动优势。并且您所说的那些强势力量在互联网上并不一定能获得成功,像时代-华纳公司的Pathfiader。AT&T也曾尝试,都失败了。像微软的MSNBC,大家一直说它会是一个强有力的对手,可是至今在互联网上最强大的还是AOL和YAHOO。有钱并不一定能成功,它们惟一可行的就是购买,而在互联网上真正有意义的是创业公司,像“搜狐”。