性感的技术,克隆伯格的世界

作者:三联生活周刊(文 / 卞智洪 陆鹿)

貌似反思的主流影片

在影片《特鲁门节目》中,特鲁门(金凯利)是一个小岛上的快乐青年,从某天起,他突然觉得生活有些不对劲儿:他遇见自己逝去多年的父亲,他的妻子反对他外出旅行,收音机里播放着他的行踪,电视中心空空荡荡,似乎所有的人都在“监视”他……没错!事实上他从出生起就是一个演员,一个为全球观众播放的全天候电视节目的主角,整个小岛都是为他搭建,所有的居民都是配角,他身边到处都是摄像机!

剧中,全球的电视观众都在为特鲁门鸡毛蒜皮的生活琐事感动着,因为他们认为只有他的生活和情感是真实的,没有“秀”。当然从另一角度想,他的生活又充满了设计、欺骗与限制,所有的人都在拿他赚钱或者解闷,他当然要想方设法逃离苦海。——这部妙趣横生的影片又译《真人秀》(Trueman Show),对真假难辨的现代媒体社会做了立意尖锐的讽刺,是好莱坞去年最叫好叫座的喜剧片。

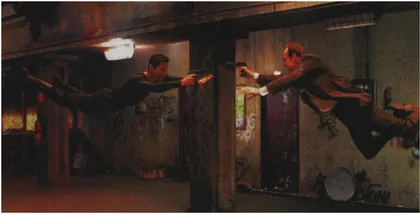

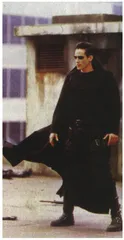

今年夏天大受欢迎的《骇客帝国》(Matrix)中,基努·里夫斯是一个电脑黑客,他总觉得生活有些不对劲儿,他找不到理由,但他觉得——虚假。一天,他被一帮政府特工追杀,接着又被一个秘密组织绑架了。秘密组织的首领把事情原委讲给他(用了各种电脑特技才讲清楚):大概是在21世纪,人类与机器人之间发生了一场大战,结果机器人胜了,为奴役人类,机器人设计出Matrix(直译为子宫、母体),一个电脑生成的幻境,一个虚拟时空——人类就被迫生存于此,且不自知。当然,现在是22世纪,有预言称一个具有超级能量的人将带领秘密组织战胜机器人,而里夫斯可能就是那个人。

这原本是一个很简单的故事框架,但导演却增加了许多关于网络和阴谋的复杂细节。从电脑屏幕上雨幕一般的数据到里夫斯吞下红色药丸饱受摧残,从巫婆的预言到里夫斯终于信任秘密组织首领,开始与反派人物进行无休无尽的打斗,观众随着里夫斯一步步地介入到Matrix中,随他穿越各种时空——总之是对技术的展示要超过角色的动作,对动作的展示则超过情感的积累,不会给你任何喘息的机会……这部电影是专门拍给Doom、Gucci以及Ray-Bans族类看的高科技电影。它体现着一种傻玩儿理论,一种沉湎于电脑游戏不能自拔的精神状态。习惯了英雄救美模式与极地追杀场景的老观众会无法接受它,与它相比,《剃刀边缘》、《七宗罪》只不过是掉掉枪花儿。

性感的技术世界

导演沃卓斯基兄弟(兄弟合导似乎也成了一种潮流:柯恩兄弟,法莱利兄弟,以《罗塞塔》夺得今年金棕榈奖的达当纳兄弟,执掌美国最红火的Miramax电影公司的温斯顿兄弟)请了袁和平做武术指导,这位香港功夫片、武打片的巨擘,对里夫斯等几位主要演员进行了4个月的武术训练。他把港片繁杂的武打招数、细致的镜头切分带给了好莱坞,再加上电脑特技的有力配合,令动作几近美仑美奂,换句话说:性感。里夫斯不仅可以像电脑游戏中的主角一样拥有金刚不坏之身,还可以做各种游戏角色的动作,可以把身子完全后仰避开枪弹。历来洁身自好、连《生死时速》续集都不肯拍的里夫斯,终于变成一个打斗游戏的主人公,网络版的施瓦辛格。

去年有大张旗鼓的港产高科技武打片《风云》,今年有向来领风气之先的徐克、温文尔雅的李安相继筹拍武打片,美国放映了不少旧港片如《黑侠》,又产出《骇客帝国》之类影片。令人觉得武打片颇有回潮之势,但细想一下,这种趋势定非主题与故事的回光返照,而在相当层面上是技术——武打动作的再度被重视,武打片的动感、美感、性感,其实始终能给予人足够的快感。《风云》中的杨恭如,在郑伊健和郭富城之间游走,早已不再是传统武打片中女主角的性格取向,相信徐克与李安的武打片,也会是利用这种类型故事的传奇性来讲自己的故事,而其动作性和丰富的视觉,又正是全球主流片的大势所趋。

不仅武打片中的招式可学,香港英雄片的许多元素更已通过吴宇森融入了好莱坞影片。《骇客帝国》中的里夫斯比《变脸》中的尼古拉斯·凯奇更像美国本土的周润发,一副墨镜与一袭黑色风衣,决战前风卷残叶,慢动作掏枪大火力射击。但是,他们的相像仅止于此。

60~80年代香港的功夫片、武打片乃至英雄片,是香港迈向现代社会、确立自身形象的文化表征之一,其核心词应该是——契约。所谓正义、侠义或者友情的胜利,其另一面都是对不遵守契约者(武林黑道、黑帮老大等背信弃义者)的惩戒。而美国的动作片、灾难片与高科技片,更多都体现了对技术的恐惧——以及通过用高科技来惩罚拥有高科技的“异类分子”来消减这种恐惧。然而悖论的是,这些影片给人印象最深的恰恰是对技术的迷恋。一种是对电影技术层面的迷恋,比如《七宗罪》中无比晦暗的影像,比如无数大片对电脑特技的依赖;另一种迷恋则是对整个技术世界的迷恋。吴宇森会把周润发的玩枪动作拍得更漂亮,但在好莱坞片中比动作更漂亮的则是枪,还可以是汽车,是飞机,是电脑,是一切可展现的物体,它们都会比在现实中更吸引人。

如果说,70年代的美国电影潮流是关于性和毒品,80年代是关于钱和野心,那么90年代电影的目标就是,如何让技术变得性感。技术原是为了讲故事,为了使被讲的东西更清晰、更有趣、更美或者更性感,而现在,要讲的就是技术,技术是为了让技术更性感,更迷人。——《骇客帝国》那灰绿色影调,绿霉色的服装,人物灰白的肤色,以及人物动作的超自然与机械性,来自对电脑游戏的模仿,而非对现实的模仿。这种对虚拟空间的虚拟,使它如此之酷。

克隆伯格的世界

《骇客帝国》中的基奴·里夫斯——网络版的施瓦辛格,好莱坞版的周润发

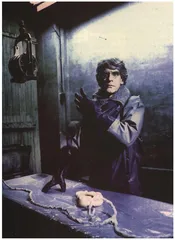

导演克隆伯格总是将技术与人体纠缠在一起

大卫·克隆伯格是加拿大最著名(也是最恶名昭彰)的电影导演,也是目前世界上最富有原创精神的电影作者之一。他是今年戛纳电影节的评委会主席,国内终于有媒体报道了他是一个另类影片导演;因为他把戛纳大奖颁给了低成本的小电影和不为人知的非职业演员,引得舆论哗然之类。还有,他的新片《物种Z》的故事内容。

不久以后,人们沉迷于一种叫做“物种Z”的游戏中。其原理是当人们从网络下载并进入该游戏时,游戏的辅助驱动程序中就会产生一种诱导的因子,激发玩游戏者自身的幻想,从而愈陷愈深,分辨不出游戏与生活的真假。艾莉格拉是游戏的发明者,然而参与她游戏的人们聚集在一起,攻击目标正是她自己。一场在生活与游戏之间不断切换的追捕与逃亡开始了。

艾莉格拉得到一位普通职员泰德的救助,然而她念念不忘自己钟爱的游戏,她拉泰德一起进入游戏,估量损失以便再开展新的计划。几番反复,他们发现“物种Z”中已充满了间谍、暴力与谋杀,它与外界生活已难以分清界限,而其名字也成了“物种Z升级版”。当他们仍在竭尽全力与众多敌人进行搏斗时,一位访客告诉他们,这一切只是一个序幕。

在影片开头,艾莉格拉教给最初的12个幸运者如何玩这个游戏时,她说:“不是你玩这个游戏,是这个游戏玩你。”这句话是整部电影的主旨。而观看这部电影,正如玩《物种Z》游戏的剧中人,你会深深陷入导演的繁杂叙事、奇异影像之中,无力自拔。游戏开始之前,就是暴徒持枪闯入房间,他的枪是用肉与骨头制成的(为了躲过安全检查),打出的子弹是人的牙齿,但可以致人死命。

25年以来,克隆伯格一直以他诡异的、充满病态与死亡气息的影片玩弄着他的观众。他的13部影片,如果你看过任何一部,就会理解这种“玩弄”。《裸体午餐》讲一个作家沉湎在他的写作之中,难以分辨作品与世界,他的打字机变成了一只巨大的蠕虫。1983年的《Videodrome》,一只电视机可以看着你并逐渐长大,而电视屏幕中的巨大的嘴唇膨胀起来要亲吻你。1986年的《苍蝇》也许更为人熟悉:一个人发现他的背部开始膨胀,他渐渐地变成了一只苍蝇;而他通过自己有能力分析这个变化过程,证明自己仍然是一个人。

其实克隆伯格讲的正是技术——技术如何改变人的命运,技术如何改变人对虚幻与现实的认知,甚至更直截,技术如何改变人的身体。《Videodrome》问世之初,无人能解其中意,但在今天,人们知道“电视就是现实”,电视比现实更加现实。《特鲁门节目》不过是类似《Videodrome》的一个好的创意,但可惜被搞成了一个肥皂剧。在克隆伯格的第一部长片《颤抖》(1975)中,一只像雪茄烟一样长的寄生虫,在人们做爱之后在他们体内成长,而西方有评论认为,这正是对数年后发现的艾滋病的一种预言。克隆伯格一系列变形记故事,更是《异形》等好莱坞主流片的发源地。

当然,克隆伯格第一关注的是人,是身体与心灵的分裂。因为他认为“人类存在的第一个事实,就是人的身体”。而他绝非一个肉欲、暴行的热衷者,他的人物是技术包围中的人物。“我认为技术是人类创造力的表达,”他说,“是我们的延伸。因此我从不拍摄外太空的技术,我不拍外星人,我只拍人。”

克隆伯格的电影是极端的,超乎普通人想象的,然而我们最终会理解它们。《撞车》(本栏曾简单介绍过,它描述了一帮以撞车和做爱取乐的人)在1996年戛纳电影节上得大奖时,无人喝彩,只有越南籍的大导演陈英雄激动地致辞:“这是一部很脏的电影,脏得令人心动。”中国导演张元曾撰文评述这部电影,指出它正是20世纪技术发展的产物,一如坐在火车(19世纪最新的交通工具)上看风景使莫奈画出了《日出》,20世纪汽车与速度的泛滥使克隆伯格拍出了《撞车》。它脏,但它正是我们人类自身。

克隆伯格用3年时间制作了怪异的《物种Z》,如果它使你惊慌,那就对了。克隆伯格要改变你看待事物的方式。克隆伯格说:“看了影片的开头,人们会觉得很恶心,但是到最后,他们会理解我拍摄的方式:拍得很美或者拍得激动人心,或者,他们得到一种启示。”

克隆伯格称自己的前辈是费里尼、伯格曼、特吕弗,他希望像他们一样,成为一个“形容词”——如“费里尼的世界,伯格曼的时代”之类。他成功了。电影就是由克隆伯格这样的人创造,由《骇客帝国》这样的影片来上市,他们是两种不同的走向,不同的表现方式,但都映射出这个世界越来越技术化,而且技术化得如此脏、如此酷、如此性感——世界如此克隆伯格。

恋爱的犀牛

陆路

北京电视台《时尚装苑》栏目说,时下,看实验话剧、看现代舞成为北京年轻人的一件挺重要的事。

这句话如果是事实,那么就该承认,孟京辉是这股文化消费中挺响亮的一个品牌。时髦男女吃完饭,逛完商场,去看看孟京辉的新戏《恋爱的犀牛》。

这是一部上演后又经过改编的戏,后一个版本与前一个版本相比,减弱了男女主角恋爱纠葛中写实的成分,群戏——这是孟京辉最驾轻就熟的东西,得到加强。

世纪末的爱情,这个主题并不强烈,在嘻嘻哈哈、热热闹闹中被进一步消解,戏谑的模仿、展现演员基本功的台词能让观众开怀一笑。

多年前的一个夏天,中央戏剧学院一大堆学生们坐在操场上乘凉,读研究生的孟京辉感慨道,这一操场的艺术家啊。

不管孟京辉如何强调其“人民立场”,他不可改变人们把他当成个艺术家来要求——你还能提供什么。