盲目的感伤

作者:王星(文 / 王星)

安德烈·鲍切利(Andrea Bocelli)的现场演唱会上最壮观的场面并非出现在台上而是在台下:上万名心醉神迷的妇女随着他的歌声低声吟唱,而且不断地向台上抛着飞吻——虽然她们知道鲍切利是个盲人。甚至连伊丽莎白·泰勒这样的名人也未能免俗。她曾经屈尊在后台的角落里等了十几分钟,只为了能在鲍切利演出结束离开时最后看他一眼。

在如今的音乐世界里,疯狂的爱慕就意味着蜂拥而至的金钱。凭借他那些混合了感伤的意大利流行民谣与厚重的歌剧色彩的歌曲,鲍切利已经成为继帕瓦罗蒂之后最走红的男高音。今年5月他刚刚结束了在美国西海岸举办的7场门票销售一空的演唱会(演唱会的地点都是体育馆而不是音乐厅)。他的专辑《浪漫曲(Romaza)》与《咏叹调(Arias)》在1998年问世后至今在全世界的销量已超过两亿。他在1999年推出的新专辑《梦幻(Sogno)》刚一上市就跨入了“公告牌”排行榜前200名之列。然而,现年40岁的鲍切利却对使他得以成为明星的流行文化颇不以为然。他认为自己今年最重要的项目是10月份在美国底特律歌剧院进行的首次歌剧演出:马斯奈的《维特》。不过他也承认:“如果没有在流行歌曲上取得成功,绝不会有人允许我去尝试歌剧。我演出歌剧几乎违背所有人的意愿。我的唱片公司不会从中赚到一分钱。”

鲍切利出生在意大利图斯卡尼一所家庭农场里。小时候他的母亲为了不让他哭叫而给他听男高音的演唱录音。鲍切利曾相信自己由于眼睛的缺陷而永远与歌剧无缘,但事实是他在大学学习了一年律师专业后退学改学声乐。在一家钢琴酒吧演唱了一段时间之后,他被意大利流行乐明星祖切罗(Zucchero)发现,随即便是第一张个人专辑的诞生与不计其数的崇拜者。

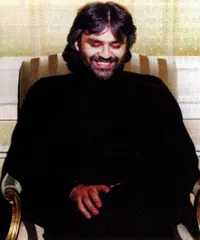

鲍切利曾被美国《人物》杂志评为最性感的男人之一。他的举止令人难以置信的温柔、绅士。这些优点再加上他惹人同情的残疾、羞涩的笑容与似乎不修边幅的外表都有助于吸引大批崇拜者。尽管鲍切利坚持认为歌剧才是他未来发展的方向,他也很难解释自己演唱的两首通俗爱情歌曲《分别的时刻(Time to Say Goodbye)》(与莎拉·布莱曼合唱)以及《祈祷(The Prayer)》(与塞琳·迪昂合唱)为什么会产生如此轰动的效应。他的惟一解释是:“大体上我做好了我该做的事,幸好听众都喜欢它们。”

关于他的新专辑《梦幻》,《新闻周刊》的评论是:“比《浪漫曲》强一些,但同样搅进了那些廉价的高潮与戏剧化的结尾。这些歌曲似乎被有意设计成听过十几遍后就腐朽烂掉,以便督促你去购买他的下一张专辑。”平心而论,鲍切利在演唱歌剧曲目时嗓音华美感人,他甚至可以毫不费力地唱出帕瓦罗蒂式的高音C。问题在于他对每首咏叹调的诠释都几乎如出一辙。有的歌剧评论家挖苦鲍切利的成功纯粹是一个“不懂如何演唱、有着动人悲剧身世的漂亮家伙创造的市场奇迹”;另一些评论家指责鲍切利没有接受良好的训练,不懂如何造型,不会看指挥。具有讽刺意味的是,此时鲍切利的残疾反而帮助他免受这些攻击的伤害。《洛杉矶时报》的一名乐评家在发表了一篇挖苦鲍切利的评论后收到了大批读者来信。这些愤怒的鲍切利乐迷指责那位乐评家势利、自大狂,并劝他去看心理医生。

在这片混乱中,鲍切利摆出了他惯有的平和姿态。他表示:这些刻薄的评论伤害了他,但不会对他的事业产生影响。“正统”古典音乐界中的资深人物其实也不会在意鲍切利,因为他们知道这个领域的空间狭小而且竞争激烈,不可能给闲杂人物留下多少位置。有人相信鲍切利的风格为陷入困境的古典音乐指出了一条生路。就某一方面而言,这种预言没错:无论是流行还是古典,“感伤”总是有市场的,哪怕带点盲目。