视觉的力量

作者:舒可文(文 / 舒可文)

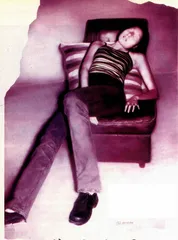

何森的《斜躺的少女》系列之一。这一系列三幅专为此次展览而作。撕下的痕迹被画在画面上有突出的效果

工艺品让人爱不释手,艺术品就该让人目不转睛。视觉的力量不仅是艺术作品的题中之义,也是观众对它的自然要求。然而在你看多了由破坏、怪异或批判造成的各种效果图后,寻求某种视觉自理的方案就显得正当其时

“视觉的力量”是4月16日在成都上河美术馆开幕的“’99学术邀请展”的提法。这个朴素的概念表达主办者和参展艺术家的愿望。说它朴素是因为在当代艺术中的忽视视觉力量,着重某些观念解释的盛风之下,图像本身的魅力离人越来越远,越来越经不得凝视。批评家黄专在为该展览撰写的文章中提到,图解式的和机械反映论式的工作模式几乎控制着90年代以来的“前卫性”的图像制作。这时强调视觉的力量看似离开了当代艺术的人文目标,它要求的是建立新的叙述模式,也是对各种伪文化、伪政治诱惑的抵制。实际上,在今天,摆脱那些图解式的政治命题、社会命题和文化命题成了中国当代艺术真正实现自己文化合作的必要前提。所以,强调“视觉的力量”可以被认为是解决中国当代艺术问题的一个新方案。

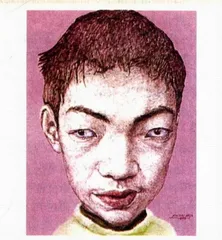

忻海洲的人物肖像给人的印象不仅来自于人物形象,而主要的是来自由笔触形成的画面语言,有卡通人物的虚拟感,但却有卡通所没有的凝视的吸引力

中国当代艺术不能说不活跃,如果有机会观看所有在国内举办的大小展览和在域外举办的有关中国艺术的展览,你就可以成为一个看展览专业户。但是不论哪一个展览中都有大量的作品受控于庸俗政治符号或伪文化的解释。图像降弱为一些琐碎见解的图解。这种图解式的画面一看便知,一知足矣,没什么可看的。

其实谁能真正摆脱生活所据的文化背景?我想,强调来自视觉的力量只是一个不同于潮流的出发点,这并不妨碍作品包含丰富的内涵,但功夫要做在图像上。

就方案的提出和得以展示的一个不可忽视的原因可能与参展艺术家的自身状况有很大关系。这12位艺术家绝大多数是60年代末70年代出生的。在中国这20年巨变中,年代识别大有社会学的解释余地。上河美术馆馆长陈家刚说,这些人对那场给中国人思想和生活产生重要影响的运动几乎没有什么记忆。而他们在成长和受教育年代所认识的食品和看到的影像都有外国的迹象,而且这种生活的环境变得越来越多元共存,充满复杂和矛盾。

如此,他们对复杂现象、多元景观的感受能力得以锤炼,对各种信息的捕捉也非常敏感,相对而言,年长一些的人自负的使命感、责任感在他们这里日渐淡化,有意无意间摆脱了那一套解释话语和思维模式。虽然是这样,并不意味着以前的人和事在他们这里消失得无影无踪,只是单一立场的、一锤定音式的解释系统被搁置一旁了,甚至有时也不妨成为观赏对象之一种。如钟飙作品中的雷锋像,画面深处的旧标语,似乎只是一些先置的语境,一个影像,也许可以让它们充当某种历史角色,但在色彩上图形上达到了一种自足感。

这种对现象的把握和对图像语言的要求无疑是对感性能力的解放,也使黄专所说的“新方案”成为可能。

展览的主持人是艺术家张晓刚。通常主持人是由批评家来承担,他需要提出一个关于举办展览的概念,而张晓刚说他提不出什么概念,作为上河美术馆的艺术委员他得尽这个职责,同时他说,他相信自己作为艺术家的眼光。在挑选作品时,首先考虑的是已经被认可的四川本地年轻艺术家,然后在这些艺术家的作品中挑选最好的。而他所说的“最好”指的是图像本身的语言水平。比如在展览中我们看到的何森的“斜躺的少女”,是他早已开始创作的一个系列,但在开始时画面语言粗糙一些,不如这里展出的视觉效果好。这里展出的三幅同样尺寸的作品是专为此次展览而作的。不仅画面精致,三幅并置也增添了展出效果。也许正是因为主持人的艺术家身份,对视觉语言更为敏感和挑剔,促成了参展艺术家为展览而绘制了一批更为到位的作品,也与批评家提出的“视觉的力量”这一概念不谋而合。

四川一直有着架上绘画的优势,以群体而言可能是全国之最。当年罗中立一幅《父亲》不仅使他获得了巨大的荣誉,也给那时的观众留下了四川绘画的深刻印象。张晓刚、周春芽、叶永青等等也是80年代站稳地位的成功人物。参加这次展览的艺术家又都是四川籍的,或像叶永青那样与四川有着学术上的血缘关系。因此上河美术馆作为中国第一家企业出资建立的美术馆尽占天时地利,也算是水到渠成。

在设计美术馆方案时,陈家刚曾说到美术馆的职能不仅仅是办画展,这是随便一个画廊都能做的,更主要的是担负一定的学术职能,起到推动艺术进步的作用。“’99学术邀请展”虽然还主要局限于当地艺术家的作品,但是通过美术馆推出的一个重要的概念显然不仅对参展作品有效,正如提出这个概念的黄专所言,它是针对整个中国当代艺术的“新方案”。

钟飙的作品都在营造着一种视觉寓言。画面是精心配制的图像组合。黄专评价他“在借用现成图像构成自己的语言要素时显然已经超越波普主义的图像哲学”。黑白图像与彩色的搭配得体而亮堂,深邃的空间与视觉主体的近距离造成了一种巨大的阅读和暇想的空间

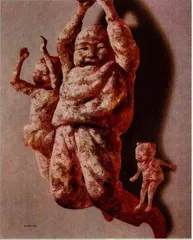

面对郭晋的《欢愉的孩子们》时,“儿童”们形象的质感,以及整个图像的形态是最被注意之处 艺术视觉文化黄专