怪大地众生太美丽

作者:三联生活周刊(文 / 韩丛)

芝加哥一家老虎商店

如果我们连地球上这种最卓越的动物都无法拯救,我们怎么可能拯救自己?

在那些近乎神话的描述中,老虎们是那样美丽、强壮、隐秘,以至于他们日常生活的真实情况相形之下显得平淡乏味。真正的老虎不会像诗人或作家笔下描写的那样在森林中巡视,它们只会呆在自己的势力范围之内:一方面寻找猎物,另一方面小心地确保其他肉食动物不会侵犯自己的领地。

老虎需要大量的肉食来维持生命,一只成年孟加拉虎每日至少需要6公斤肉食,全年的总需求量则在2200公斤左右,一只育有两只幼虎的成年母虎的年肉食需求量更达到3100公斤。为了获得这些肉食,每只老虎平均年捕猎野兽数量应在40至70只之间。这些捕猎不是那样轻松,而是要花费极大的能量。据专家观察,老虎通常在10次捕猎努力后才有可能真正捕到猎物。在人工保护环境下,老虎会选择体型更大的牛而非通常在自然环境下选择的鹿类为捕猎对象,他们懂得提高效率。

20世纪40年代,全世界的野生虎还保存有8个亚种,如今,其中的4个亚种已经灭绝,剩下4个亚种中超过半数的野生老虎生活在印度及其邻近的尼泊尔与孟加拉境内。

纳加拉霍尔国家公园就是位于印度南部的一片虎类自然保护区,每年这里的肉食消耗量达到每平方公里15吨,如此之多的数量和繁多的肉食种类几乎可以确保当地的三大肉食动物:虎、豹、野狗在这里和平共处。纳加拉霍尔国家公园的专家乌拉·卡兰特和来自美国佛罗里达大学的梅尔·桑奎斯特在这里对老虎的猎物进行了专门研究,他们相信,可捕猎猎物的密集程度能够为研究虎类的数量增长提供最为重要的参数。

偷猎和栖息地消失曾被认为是巴里虎、里海虎和爪哇虎这3个虎类亚种灭绝的原因。最新的研究则表明猎物的匮乏才是最终导致老虎无法生存的原因。偷猎当然会对虎类生存造成威胁,但虎类本身的繁殖能力允许一定程度的“自然选择”,然而,当母虎无法找到足够的猎物维持生存时,这一地区的虎类数量就会急剧下降。乌拉·卡兰特说:“与其沉迷于清点公园中老虎数目这种疯狂的数字游戏,我们宁愿进行一些基本而直接事关成败的工作——研究老虎的猎物,清点鹿类的粪便,分析老虎吃剩的食物,这些也许并不是很堂皇的工作,但我们相信,在提供了足够的保护措施之后,管理者最重要的事是建立一个猎物基地,只要有足够的食物、足够的空间与足够的保护力量,老虎会照料好自己。”

只有神祇能阻止人类屠杀老虎

不过,问题在于,什么样的保护力量才是足够的。当游客到达印度东部的萨瓦依·马德霍普尔时,迎接他们的是火车站上一块书有“老虎之城”的牌子。随即是通向兰塔姆布霍尔国家公园的公路,公路两侧密布着时刻准备欢迎来自世界各地的每年数千名野生动物爱好者的旅店。

兰塔姆布霍尔国家公园是印度1973年开始实施的“老虎项目”的精华,初到此地的游客很容易倾倒于这里的景色:漂亮的雄孔雀不断地向无动于衷的雌孔雀献殷勤,猴子在树上张望,落日时分,数以百计的斑点鹿休息在公园的湖泊旁,上百个野猪家庭也其乐融融。然而,对于兰塔姆布霍尔国家公园的始建者、在这里工作了18年的法特·辛格·拉托瑞看来,这幅迷人的景象是个不祥的信号——大量容易捕获的动物的存在表明了肉食性动物的缺乏,1993年,拉托瑞发现公园中至少有20只老虎(即当时公园中据信尚存老虎数目的一半)已死于偷猎。

兰塔姆布霍尔这座孤岛式的公园占地60000平方米.四周为日益增多的穷人围绕,他们无暇顾及虎类的生存。曾被设定的缓冲地区已被蚕食干净,公园的管理者无法从当地政府那里得到帮助,他们不愿再冒生命危险去阻止人类的偷猎和蛮横的牲畜,昔日作为公园警戒哨位的小屋如今已变成邻近牧民的据点。

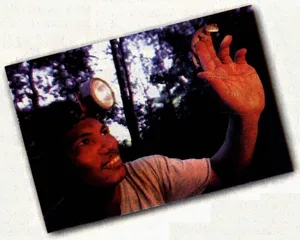

特里·埃文

但管理严格的虎类自然保护区并非不存在,同处于印度东部的卡齐兰加国家公园是规章最为严格的一处。该公园的巡警主管布篷·塔鲁克达说:“在其他公园,只有神祇能阻止人类屠杀老虎;在这里,我们负责。”卡齐兰加公园与邻近的村庄之间没有缓冲地区,与公园一江之隔聚集着孟加拉难民的棚屋,这些穷人愿意为一点微薄的酬劳协助偷猎者在夜间偷渡到公园。警员的步枪无法与偷猎者的自动武器相抗衡,他们经常领不到薪水,因为当地政府对公园的支持很有限。每年一度,守卫者还要准备应付洪水的威胁——水灾不仅会直接夺去保护区内动物的生命,而且会迫使它们逃到一些便于偷猎者捕杀的地区。

在过去的20年间,为争夺这片土地及其资源,偷猎者与守卫者的死伤已难以计数。卡齐兰加公园巡警的另一位负责人塔兰尼达尔·波罗说:“我们正站在战场上。我们正全身心地投入战斗。”

印度另一处国家公园的主任达尔·米奎尔则用较为缓和的语气表达了类似的观点:“我们必须找到能使人类与虎类共存的方法,这不是一个空想的目标。找到这种方法或许也能拯救人类的生存。无论如何,我们处在一个生态系统。如果我们连地球上这种最卓越的动物都无法拯救,我们怎么可能拯救自己?我不相信老虎的命运已无可挽回,它们的问题至少不比我们自身的问题更为无望。”

我们还不知道世界上有多少物种,不能解释他们之间如何相互影响

这是清晨4点,厄瓜多尔热带雨林,特里·埃文说,这是捕捉昆虫的最佳时机,日夜游荡的昆虫正在树上休息。埃文是美国史密松尼(Smithsonian)研究中心的昆虫学家,他带领的这支队伍试图向人们描述我们这个星球上多种生物的美丽。

埃文估计,我们与3000万物种共享这星球,尽管别的生物学家认为埃文的估计偏高,但他坚信3000万种依旧是偏低了些,“我敢打赌应接近1亿种”。

不管是1亿、3000万或1000万——生物学家最低的确认是175万种,人们对自然界的了解还并不深刻。埃文说:“我们不知道世界上有多少物种,不能解释他们之间如何相互影响——我曾经在一棵树上发现28种不同的象鼻虫,不可思议。”

丰富的物种给人以惊奇的、改变生命的机会。举例来说,目前对付癌症最为有效的药物,其化学成份来自于马达加斯加的一种玫瑰色长春花,正是这种植物的效力,霍奇金氏病和急性淋巴母细胞性白血病如今的治愈率大大提高;发现于挪威的一种菌类体内的复合分子被命名为环孢灵,它是一种药效极强的免疫力抑制剂,广泛应用于器官移植手术中。事实上,没有环孢灵的参与,很难设想任何器官移植手术能够进行。

未加深入了解的植物群就像未经航行的大海,新来的水手们不知道会发现什么。25年前,特里·埃文就开始在巴拿马丛林中搜集新昆虫。那时,他在1公顷森林中发现42000种不同的昆虫,如今在厄瓜多尔,他在1公顷森林中发现60000种昆虫。埃文的昆虫发现是物种多样化的一部分,在这片赤道附近1500公顷的地带,科学家们已统计出3000种植物、530种鸟、80种蝙蝠、11种灵长类动物,还有更多的爬虫和两栖类动物。埃文说:“我们还不能理解如此丰富的物种是如何互动的,如果这片森林被毁灭,我们永远不可能再恢复它。”

在澳大利亚荒凉的辛普森沙漠,悉尼大学的查理斯·狄克曼已找到了6种啮齿动物、8种小型袋鼠、4种蛙和47种蜥蜴,他说:“这里的环境极其恶劣,却也能形成较为丰富的物种。如果我能解释这里的问题,我就向解释各地的物种多样化迈进了重要一步。植被丰富的地区被认为是动物种类丰富的动力,如此解释物种多样性未必靠得住。”

查理斯·狄克曼从1990年开始从事这项研究,分析植被情况、降雨量与物种之间的关系,他希望建立一种模型来了解我们周围关于生物的深奥问题:为什么在热带雨林,物种呈增长势头,在另一些地方则正在消失。

最大的灾难是我们正失去生物,在我们了解它之前

“是的,这确实是一个大问题。”哈佛大学生物学家爱德华·威尔逊说,“这表明我们对于与我们共享这世界的生命所知道的是那么少,这就像一本未读过的书,我们还没有读完其中的第一章。最大的灾难是——我们的孩子会怨恨我们的——我们正失去我们的生物,在我们打开下一页之前——太多的物种在本可以避免的状态下死去。”

威尔逊

威尔逊目前的工作是在巴巴多斯岛上一片残存的热带雨林中收集蚁类,这个岛上有50公顷原始森林,威尔逊说:“森林遭到大规模毁灭是从300年前开始的,这一片为什么能保留下来呢?也许它太陡峭,不适宜种甘蔗,但也许因为某些人感觉到它的美丽。”威尔逊说,不要为失去的物种懊丧,而是要致力于保护现存的一切。

快速评估项目(RAP,Rapid Assessment Program)是自然保护国际(Conservation International)组织的一项“速记工作”,该组织从1989年启动这项计划,派出小工作队进入面临毁灭的地区尽可能多地记录那里的植物群和动物群的情况,这样的工作已在全世界开展了20余次。

汤姆·舒勒伯格是进入秘鲁Vilcabamba森林的RAP小组的成员,他们的工作时间只有4周,他说:“我们不能假装说我们完整地记录了所有的东西。我们努力做一个索引,证明这个地方物种丰富而又面临危险,最好的结果是国家采取行动。”1990年,RAP小组在玻利维亚进行“速记工作”,随后,玻利维亚建立了Madidi国家公园,这就是RAP工作最希望见到的效果。

舒勒伯格的RAP小组在秘鲁的工作充满了压力,在同一地区,美孚公司在探测石油和天然气,如果他们找好地点,钻井、石油管道、道路和人类居住地会很快改变Vilcabamba这片伊甸园。

RAP小组在秘鲁

牛津大学保罗·雷内曾经参与过在热带雨林中寻找新物种的研究工作,而后他的研究方向转向细菌。他使用一种常见的细菌Pseudomonas fluorescens来模拟最小型化的热带雨林,在试管中,细菌发生了种种形态变化。雷内说:“在试管底部、壁部及边缘,细菌都有不一样的变化,是环境的多样性使物种多样化得以维持,自然界的状况也如此。”雷内认为,处于热带雨林的中心地带未必有助于理解多物种的组织形态以及相互维持的关系,他说:“尽管物种看起来很不一样,但只有两个因素形成了‘不一样’,即生态选择与竞争,但没有人证明这一点。5.4亿年以前,寒武纪开始之时,世界像空试管一样,让我惊奇的是,多种形态可以如此快地呈现。然而,毁掉他们也很容易,使劲摇晃几下试管,打乱他们的栖居地就可以。”

不仅仅是岛屿上的物种或热带雨林中的物种要灭绝,也不仅仅是鸟或大型哺乳动物要灭绝

美国田纳西州立大学的生物学家斯图特·皮姆推测,100年中,50%的植物群及动物群将走向灭亡,所有生物都将被涉及到:鱼、鸟、昆虫、植物和哺乳动物。按皮姆的推算,1100种鸟(11%的鸟,目前鸟类约10000种)已处在灭绝的边缘。下个世纪末,这1100种鸟大多会灭绝。

植物的前景也不乐观,一些植物学家的报告指出,至少有1/8的植物已面临灭顶之灾。皮姆说:“不仅仅是岛屿上的物种或热带雨林中的物种要灭绝,也不仅仅是鸟或大型哺乳动物要灭绝,而是所有地方的所有物种。这是世界范围内的灭绝流行。”

这一说法绝非危言耸听。如今的物种灭绝速度此前在复杂的生命形态出现后只发生过5次,每一次都是由于难以抗拒的自然灾害,地理学家有证据表明。6500万年前,陨星撞击地球引发了以恐龙为代表的物种灭绝,这是最近的一次灭绝,也是人类最熟悉的一次物种灭绝。

如今,地球又处于物种灭绝的边缘,这次灭绝并不是由于自然灾害,而是在于“根绝性物种”——一位科学家用这个词来指人类。人类的集体行为——发展居住地、砍伐森林、污染河流、改变大气臭氧层,人类这一物种具有的特点是能到达世界各个角落,但这却使地球上的万物末日来临。

皮姆说:“我们必须自问,是不是我们按上帝的旨意要如此行事?让物种走向灭绝,无可挽回,永远消失,这不是侏罗纪公园——我们可以让它们回来。”

类似的自问在120年前就有过,1875年,皮尔·阿芒德·大卫到中国传教,他看到“中国本已残缺不全的原始森林遭破坏的速度快得令人遗憾。”他说,“上帝造来跟我们共同生活的动植物,它们也有生存的权利,我们却消灭它们。难道说造物主在地上创造那么多样化的生命体,每个都有独特的优点,它们本身都那么完美,只不过是为了让它的杰作——人类,把它们永远毁灭?”

100余年过后,物种灭绝成为一场全球化的战争,战争前线并不只在遭砍伐的热带雨林,也在那些设施完好的国家公园。

皮姆在美国埃文格兰特国家公园救助了一种名叫Cape Sable的麻雀,这种褐色与白色相间的小鸟只见于这处公园,它的眼睛上部有一缕金色羽毛。1992年,登记此种鸟为6400只,1995年,数量减少了60%,为2600只。皮姆说:“显然它在灭绝之中。对我来说,这是不可理解的。在这样的一个150万英亩的国家公园中,在地球上最富的国家,物种不该灭绝。”

经过3个月的调查,皮姆发现问题所在:这种鸟在4月中旬开始筑巢,叼来草枝筑起的小巢离地面只有3英寸,而埃文格兰特公园的灌溉太频繁,这对小鸟来说是场灾难。尽管调整水量就能让Cape Sable麻雀的数目增多,但皮姆由此认识到,人类要充当别的物种的服务员,并不是一件容易的事情。

这是下个世纪的一项挑战,对人类这个物种来说,他们喜欢挑战

对许多物种,没有什么办法能够改变它们的命运,它们注定要从地球上消失。在伦敦肯皇家植物园保存着许多珍稀植物,有些在野外已不复存在,植物园的学者们希望有一天能把它们送回大自然,但温室也许就是它们最终的归宿。

“悲惨的是埃森菲拉托木(Encephalartos Woodii)已有100年没有性关系了,”皇家植物国的斯蒂芬·捷拉辛斯基说,“这是我们的活死人。”这株树5英尺高,叶子坚韧,来自南非的纳达尔(Natal),植物学者不知道它究竟是雄是雌,在这种情况下,它被认定为雄性,但雌株已不复存在。“生物学家找遍了纳达尔,也没有再找到一株,”捷拉辛斯基说。这株幸存者的祖先来自于纳达尔一片被砍伐的森林,数十年前被关入一家植物园。如今世上存活的所有埃森菲拉托木,包括肯皇家植物园的这一棵都是从那一株“祖先”那里克隆而来,除非雌株被发现,它们再也不能自然地繁衍下去。

伦敦皇家植物园种子银行

“许多岛屿上的天然植物群已然灭绝,在一些岛屿,原生植物群在生物学家到达之前已经被毁灭,”肯皇家植物园的米切尔·穆德尔说。他是濒临灭绝植物方面的专家,他说:“我们试图根据旅行家日志将植物种群拼凑起来,从泥土中收集花粉和植物残片,但我们只能模糊地推测那里原来是什么样子。”

岛屿上的物种都有特产性,它们在世界其他地方并不存在,而岛屿上的外来植物有可能成为“杂草”,危及原生植物的生存。肯皇家植物园和毛里求斯野生基金会启动一个项目去根除毛里求斯各岛屿上的杂草与害虫。穆德尔认为,尽量保持原生态是可以做到的,但要恢复原有的各种生物形态则是不可能的。

皇家植物园主管格伦·皮尔斯说:“我们正失去植物,比我们为它们列出目录的速度要快。阿斯匹林和吗啡都来自植物,失去了植物群,就失去了发现新药品的机会,也许我们丧失了治疗艾滋病的机会,我们应该尽量停止丧失物种,并不只是为了我们这个星球,也是为了我们自私的需要。”

如今的“第6次灭绝”是21世纪人类面临的挑战,哈佛大学的威尔逊说:“所幸的是对人类这一物种来说,我们喜欢挑战。”

肯皇家植物园的挑战是收集尽可能多的植物种子,成立“千年种子银行”,该项目主管罗杰·史密斯说:“这只表明我们可以做什么。我并不是说所有这些植物都处于最危险的灭绝状态,但这是保险措施,给我们一种可能性——恢复它们,在未来的某处,不是让这些种子在小抽屉里冷藏着,而是在野外开放。”肯皇家植物园希望在2010年前收集到植物群10%的种子。

如果你要那些生活在物种丰富地区的人们保护它,用篱笆围起来再扔掉钥匙是不够的

“森林中的精灵,请宽恕我们,这些外来人是来帮助我们的,而不是来找麻烦的。”这是马达加斯加西南部Analavelona山脚下的小村庄,当地人进入森林之前的祷告。“外来人”是指一群动物学家和植物学家,领头人是斯蒂文·戈德曼,来自芝加哥原野博物馆,他们受世界野生生物基金会(WWF,World Wildlite Fund)的资助而来。

10年前,物种毁灭在这个岛国很常见,所有的环境破坏起源于农业耕作,这里的农夫使用犁耕,而增长的人口(如今是1400万,在2021年前估计会增长1倍)占用越来越多的土地,专家们估计,如果耕作方法不改变,马达加斯加岛上的森林会在25年内消失。在这种警告下,当地政府开始关注物种保护问题,10年前,戈德曼首次来到岛上工作,他说:“没有祖先精灵们的许可不得进入森林,这也许是马达加斯加保护森林的最好办法——让它神圣。如果你在一片树林中发现了一棵被当地人视为神树的棕榈,那么你可以放心,这片树林永远不会遭到砍伐。”

WWF的地理学家考托·伯内特说:“我们要帮助他们建立保护森林的传统,如果族长说森林不许砍伐,没有人会反对,如有谁违反,他将受到马达加斯加最严厉的处罚——死后不许进入家族坟墓。”WWF希望能改善当地人的生活,盖一所学校、发展生态旅游或者建立国家公园,尽管这些计划也存在社会问题,但环保专家认为,这是保护物种多样性的最基本的办法,特别是在贫穷国家。“如果你要那些生活在物种资源丰富地区的人们保护它,把它用篱笆围起来扔掉钥匙是不够的,你要让他们生活得更好并能感觉到他们从环保中受益。”WWF负责马达加斯加发展计划的让·保罗·帕特盖说。

帮助WWF工作的马达加斯加人布鲁诺·里达加纳说:“这里的人们对国家公园仍心存疑虑,因为他们将被禁止销售木材。如果你问他们——你们知道森林正在消失吗,他们会说,不,森林永远会在那儿。你问他们某一物种,比如他们用来铺地建房的棕榈,他们会说我们走了大半天的路才找到棕榈,但他们不会将自己的行为与物种正在消失这一结果相联系。”

国家公园计划在马达加斯加进行,其中最为著名的Mosoala公园位于该国东北海岸。1988年,植物学家皮特·拉里的报告确定了Masoala植物群的重要性,他说:“东部马达加斯加的一切都像2000年前人类首次到达那里时一样。”

两年前,马达加斯加政府森林部门收到过6000封信,居民们要求取消他们附近的森林保护措施,一位官员说:“我在这儿工作了23年,每年都有同样的要求。如今,我们已接到要求建立国家公园的信件,他们听说别处的一些发展计划,要求类似的项目。”所有马达加斯加人开始知道如何更聪明地利用森林资源。

怪大地众生太美丽

当我看到伐木公司为了几美元把一片雨林砍倒时,我觉得我仿佛看到巴黎圣母院或卢浮宫被捣毁

不丹也许是世界上环境保护最有前途的国家。1999年1月,该国政府宣布,禁止出口任何未经最终加工的木材。然而,不丹人的生活方式严重依赖木材,70%的不丹人家中没有电,靠木材取暖做饭。林地占国土面积近3/4,它们近一半面积被辟为国家公园,未经政府允许不得砍伐树木,狩猎是非法的,这些强硬措施的贯彻仰仗于他们43岁的国王吉格梅·辛格·旺楚克,目前世界上像他这样拥有绝对权力的君主已所剩无几。该国外交大臣乌颜·策林说:“本来我们可以像其他国家一样卖掉森林赚钱,但那是一种短期的解决方法。如果那样做,到自然资源消失的时候,我们可能仍然很穷。”

但是,人和自然也许正是一对无法调和的矛盾。植物学家帕诺里·贝利特说:“菲律宾大多数国家公园只是纸上公园。”他从80年代后期开始在Isarog国家公园工作,在1961年至1988年间,Isarog森林中的鸟类灭绝了40%,几年前,该地区的砍伐才停下来,因为1991年发生在菲律宾Ormac的泥石流给人太深刻的印象:7000人丧生,Ormac的森林正是在80年代后期被砍伐干净。

没有谁怀疑物种灭绝的原因在于人:印度洋、南太平洋岛屿上的物种的消亡是被欧洲探险者几百年前带去的外来植物所驱动的,5万到6万年前,最先到达澳大利亚的人没准儿让这块大陆上的大动物群灭绝。“我毫不怀疑是人类害他们直至他们灭绝。”澳大利亚博物馆的哺乳动物专家蒂姆·弗兰内里说:“在新圭亚那和新西兰也是这样,你能发现证据,从恐鸟化石的骨头片上分析,是毛利人杀他们直至灭绝。”

“同样的事也发生在这里,”多拉斯·皮波诺说。她是史密松尼研究中心的考古学家,从巴拿马收集的植物化石分析,14000年前,植物群的多样性保存完好,11000年前,巴拿马热起来,植物多样性增加,7000年前,人们开始砍伐森林,它证明过去的人们能与自然和谐共处的说法是错的。皮波诺说:“人类有短期目的,这就是拯救物种和保护环境的困难所在——我们马上就要结果。”

同样不可否认的是,只有人类才能担起拯救物种的责任。罗素·米特迈尔是自然保护国际的主席,这个组织募集了大量资金,组织了多项工作,他们知道不可能保护每个地方的每一棵树,便采取一种双向策略,一是保护“热点”地区,即已遭到人类破坏但仍物种丰富的地区,如马达加斯加岛和巴西东部大西洋沿岸森林。另一方面是保护相对而言尚未被人类开发的热带荒原,如南美的亚马孙河上游地区和中非的刚果盆地。米特迈尔这位灵长类动物专家的业余爱好是搜集人猿泰山的连环漫画和标志产品,他也把森林视作自己的家,他说:“当我看到伐木公司为了几美元把一片雨林砍倒时,我觉得仿佛看到巴黎圣母院或卢浮宫被捣毁。”

只要有越来越多的人意识到他们对其他物种具有道义上的责任,物种灭绝的速度就可能减缓。唐·简森在哥斯达黎加购置了大量保护地,他筹集了2800万美元并让那里成为一个教育儿童的基地,他说:“你要救森林,因为你或许能找到新药或吸引旅游者,但这都不是环保的理由,惟一的理由是物种多样化能继续。”

万物皆值得我们欣赏与尊重,我们不能硬把不知价值为何物的动物定一个价格

乔治·夏勒——纽约野生动物保护协会的国际项目指导,1980年来到中国参与一项熊猫保护计划。10年后,夏勒所著《最后的熊猫》一书出版,在序言中,他说:“我们不能硬把不知价值为何物的动物定一个价格,但失去熊猫的损失,似乎还是超过樱草花或食人鱼。”

使夏勒首次对熊猫着迷的是《追踪大熊猫》中的描述,该书作者在1929年成为第一批猎杀熊猫的西方人。1940年以前,所有猎杀熊猫的探险队都是从成都出发的。

1991年1月,乔治·夏勒来到卢旺达,从事大猩猩保护研究。大猩猩在物种保护的行动中或许具有同熊猫一样的象征意义:他们形成自己完整、坚固的组织形式,就像人类一样。

尽管大猩猩有着悠长的过去,但他们的“历史”只有不到100年,动物的历史总是由人类的介入才开始书写——1902年,德国人奥斯卡·范·布鲁日首次猎杀两只高山大猩猩。1921年,美国自然历史博物馆的卡尔·奥克利猎捕了5只大猩猩,对非洲大猩猩的保护也随后开始。1925年,在奥克利的建议下,比利时在非洲建立了第一个国家公园。50年代之后,猩猩保护基地的面积逐渐缩小,增长的非洲人口需要更多的耕地。

1967年,戴安·福西在非洲开始从事大猩猩的保护工作,1985年,她在自己的营地遭到暗杀,人们相信,这是偷猎者所为。卢旺达、扎伊尔的高山大猩猩的数目是一个晴雨表,反映非洲的局势,在动荡的时候,它们减少,在稳定的时候,它们增多,动荡与稳定都取决于人类。

90年代,图西族与胡图族的种族仇杀造成了50万人丧生,难民们不得不砍伐森林以谋生,大猩猩的栖居地受到了更大的威胁。大猩猩吸引观光客创造的旅游收入是卢旺达外汇收入的第三大来源。Volcanoes国家公园的负责人的纳西吉亚姆·布拉卡布说:“大猩猩是我们惟一的资源,有人要求把国家公园交给难民,我们绝不允许,大猩猩更有价值。”

胡图族人萨比格利过去是个志愿者,走遍卢旺达的村庄放映环保电影。现在,他不能这样做了,因为他担心图西族人会在某个村庄杀死他。很难解释这种仇恨的根源,同样很难解释1925年就开始的高山大猩猩保护工作为什么历经70余年未见有效的成果反而可能是越来越糟。

美国《国家地理》杂志编辑保尔·萨洛皮克将这一状况概括为“人与大猩猩之间艰难的休战”。从某种意义上来看,人与自然也是处于休战时期,或者正试图走向休战期,尽管越来越多的人希望与自然和平相处,但和平尚未来临。这其中的悲剧意味是:没有人知道和平是否会最终来临。