消费:恐“软”症的另一面

作者:三联生活周刊(文 / 张劲松)

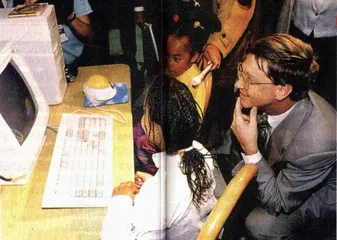

比尔·盖茨牢牢控制了“微软”的方向,不断地在软件领域里开拓

两年来,众多在“微软”面前吃了败仗的美国公司,轮番表演着恐惧症,不惜违反美国政企分离的传统精神,纷纷站在政府一边,向“微软”投射“火箭”、“炮弹”、“匕首”、“臭鸡蛋”等等。他们说“如果‘微软’向我们要高价,我们也只好接受。这太令人恐俱了。”这种说法未免神经质,就像孩子似地被吓坏了,信口开河。因为。1.这只是假设,假设是不能被判有罪的;2.软件能够被大量复制,“微软”要想控制他的产品,还必须依靠各国版权法的保护。

便宜的软件

在企业管理软件领域,德国SAP公司、美国人民软件公司的一个软件动辄就卖100万美元,还有没完没了的服务费等着你。这两家的营业额加起来,接近100亿美元。相比之下,“微软”的操作系统卖1至120美元;石油、银行、军事上用的Unix软件,动辄就是“微软”产品几倍以上的价格,利润两倍以上于“微软”产品。路透网、Sabre网等专用系统上,用户每年都必须交服务费,而且软件并不属于自己,这个市场的营业额达100亿美元以上。在国际互联网服务商的成本中,80%的钱不是流向“微软”而是流进攻击微软公司最厉害的Oracle、Sun等公司的腰包。这些公司拥有最有钱的用户,其产品能控制用户的关键业务。

过去,一些公司为用户提供了一揽子的产品,从操作系统到应用软件一应俱全,相互之间一个不理睬一个,用户购买了他们的产品就好似孙悟空逃不出如来佛的手掌心。IBM四海一家的解决之道,这个道原本是统统用我IBM的产品。只是到了现在,他才提倡把别人的东西也拿过来交付给用户。苹果公司更是雄心勃勃,力图开发所有的个人电脑硬件和全部的软件,结果吃了大亏。企业的本性就是希望吃独食,赚得越多越好。

网景浏览器软件原来比微软公司的好得多,价格几十美元,很便宜,市场占有率达90%;“微软”为了争夺这个市场,将其浏览器软件一概免费。去年网景公司急急忙忙地将自己卖给了“美国在线”。很多人开口责骂“微软”恶毒的免费政策。事实上,软件开发有固定成本特点,不会因功能增加成正比地增加成本。只要留住人才,不断地开发出能够在功能上优越于“微软”的产品,凭什么活不下去呢?即使免费,“网景”照样能发展,因为美国股民只要认为产品有前途是愿意不断投资的。实际上,“网景”的老板只想到钱,并没有打算在这个市场上坚韧不拔地做下去。看看股市上赚得差不多了,一卖了之。

只懂常识的老板

十多年前,微软公司大部分的员工和经理都坚决反对比尔·盖茨坚持开发图形操作系统的决心,他没有放弃,结果赢得了胜利。比尔·盖茨牢牢控制了“微软”的方向,不断地在软件领域里开拓。“微软”不会因为暂时的困难而放弃有前途的产品开发,这本应是每一个企业家学习的榜样。但是这种品质却成了某些人担心害怕的理由,这说明他们并不懂得一分耕耘一分收获的朴素真理。Oracle公司老板Ellison说:“这不仅仅是IT的战争,而是人类与‘微软’的战争。”Ellison夸张过头了。这位硅谷里十分爱玩的天才人物有着非常好的思想,却没有仔细耐心的办事作风。他在3年前提出了NC的概念,用户十分欢迎,直到今天,NC的基本思想已经被很多公司接受,但是却没有一家公司认认真真地往这条路上走。“联想”和台湾地区的ACER搞了个基本PC,性价比却很低。在市场上混了几天,就消声了。既然是自己提出的想法,为什么不能坚持呢?Ellison每年要在帆船比赛中玩上几个星期,比尔·盖茨却每天工作12个小时以上,40岁才结婚。每年为思考问题只过两周的假期。

比尔·盖茨不可能有什么强制手段招揽到优秀的人才。在“微软”,很多顶级人才来自IBM、王安等等当时最著名的公司,这些人有着强烈的荣誉感、社会贡献感、个人价值实现感。他们除了佩服比尔·盖茨的领导才能之外,最重要的是能够在“微软”的大环境里实现自己的理想。看看那些吹嘘自己尊重人才的公司,员工没有自己的股份,员工没有自己发言的场所。而经理们耀武扬威地到处发号施令,看到困难,一脚就将公司给卖了。这种公司不是“微软”的对手,也开发不出用户能够使用多年的产品。

井水不应犯河水?

美国司法部的言论貌似公正,却难以服人。这种事情由政府来下命令十分可怕。用户不愿意接受“微软”的安排,自有自己的办法,用不着搞政府行为。纵观“微软”的为人处事,这家公司并不是拍政府马屁的人物(在美国之外,“微软”有利用政府力量赚钱的苗头)。Sun公司捏着Java这把未来之剑,吓得比尔·盖茨都睡不着觉。而Sun的老板却朝政府摆出一副可怜相,“我没有办法卖东西了”。Sun公司的谋略十分传统守旧,他开发出了竞争对手都害怕的东西,却想一口吃个胖子,首先向用Java开发产品的公司索要高价,遭HP公司阻击,赶紧开放代码,降低售价。他率先搞起了司法大战,想以此遏制“微软”的发展势头。这种做法实际上也是一个小计谋,在费尽心机和“微软”打官司的同时,Sun并未看到Java程序的实际市场价值,他不是集中精力为用户开发出真正具有现实意义的Java产品,而是在做杀敌三千自损八百的事情。Sun说要做Java芯片,话音未落,就宣布不搞了。所幸的是,Sun公司将Java标准开放了,现在不管他在Java上努力与否,Java没有他照样会成为Internet上最好的东西。Oracle8i的出现正是表明,Ellison开发的Java应用比Sun做得还多还好还彻底。

“微软”现在同行中的名声不太好,原因就是违反了井水不犯河水的规矩。Unix本来是商业应用上的标准操作系统,大家习惯了Unix的高价格,也习惯了Unix的复杂性。“微软”开发的Windows NT具有接近Unix的功能和安全性,而操作简易性大大超过前者,价格却是前者的几分之一。这刚好打中了Unix的七寸。Unix操作属于公司里那些受过专门培训的工程师,这些人自以为才学很高,和经营者经常闹别扭。相反,原来不会用Windows的人,很快就能使用NT,这种人才一大把,这有利于公司客户降低成本,将可以用计算机管理的地方扩大化。Unix的霸主们对此气急败坏地放出了十分可笑的言论:Windows的功能太差了,太不安全了,技术上简直是垃圾。这有什么用?用户永远只能在自己的能力范围内付钱,他们没有义务为研究人员的想法付钱。功能再好,如果学不会,买不起,对用户等于无用。这个简单的道理却没有人去想一想。

Unix的复杂程度是用户不愿意接受的,早已成呼声。在图形应用界面已经成为工业标准之时,Unix软件供应商才勉为其难地向用户提供图形操作功能。在用户觉得价格太高了,纷纷转向Windows NT时,他们才被迫降低售价,而且还是悄悄的,好像价格低了就被人瞧不起似的。具有讽刺意味的是,被IBM公司收购的Lotus l-2-3曾经是市场上远远超过“微软”Office的办公软件。它的失败原因很多人已经忘记,不是因为Windows的出现使它失去市场份额,而是因为它根本就无视图形操作系统的影响力,将用户的根本需要置之脑后,还在DOS平台上使用那些颜色刺眼,操作需要背记字符命令的DOS软件。这个教训同样在国内发生过,“用友”DOS平台上的财务软件非常好卖,他们认为用户只会选择DOS软件,DOS下的软件会更快、更稳定。这种主观行为,导致金蝶软件的Windows版本大大超过用友公司,总的市场份额直逼用友公司。Lotus公司失去市场份额的根本原因是因为不创新,并且看不起用户的能耐,总认为功能已经够强大了,用户用得过来吗?当时,用户对Lotus软件爱的发狂,Windows的名气也没有今天大,还面临着IBM公司OS/2的威胁。Lotus的股东们慌了神,立即将公司卖给IBM。一个原来完全可以在办公软件上独执牛耳的公司变成了IBM的附庸。这怎么能责怪“微软”呢?那时,“微软”并不很强大。

渺小的用户+吹牛的公司

恐“软”症也传染了国内公司。在各大报刊上,笔者曾经看到有说WPS用户达2000万的,甚至达到3000万的,这个数字的含义是WPS不仅装在全中国所有的计算机上,而且还在有些机器上同时装了几套。笔者本人8年前就一直使用计算机打字,却没有用过WPS。1996年,笔者在金山公司看到了WPS的新版本盘古组件。这个软件没有剪贴功能,而这个功能却是用户选择Windows的重要原因之一。剪贴功能是Windows自带的,软件工程师毋须费脑筋就能做到。可见,WPS的开发者对用户最基本的需要都看不到。在呼吁国人保护自己的软件产业之时,却让国人伤心。这种行为意味着软弱。

90%的印刷厂市场被北大方正占领了,原因就是北大方正的功能远远超过国外软件。那时外国软件不能提供本地支持,不能很好理解汉字的规律,产品不行。当外国软件商迎头赶上之时,笔者在报社经常看到北大方正Windows3.1版的维思排版软件动不动就丢失文件,需要重新启动。只要你买北大方正系统,机器的售价凭空就要贵10%以上。用户买了软件,也付了服务费,为什么要多付10%的硬件钱呢?

还是“微软”最尊敬的Intuit公司总裁说得好:“我们能够在家庭理财软件上打败‘微软’,正是我们非常看重用户的需要,精力集中,不屈不挠。那些原来就想把自己卖给‘微软’的公司,一旦被‘微软’耍了就反咬一口,显得太幼稚了。”自己没有勇气面对IT行业中危机四伏的复杂环境,就不能明智地看到自己的问题所在,也不能从对手那里学习真正有用的东西。为失败找借口是最容易的,那些在“微软”面前吃了败仗的公司,如果不清醒地面对失败,一味地对“微软”群起而攻之,不学习“微软”面向用户,围绕用户开发产品,投用户之所好的作风,慢慢地就会失去用户的拥护。那时,没有用户买自己的东西,连公司的名字都保不住。