影视:《去年烟花特别多》:我是谁?

作者:三联生活周刊(文 / 卞智洪)

陈果三部曲之二:《去年烟花特别多》探讨香港的价值体系与身份认同问题

问题中年与问题香港

“做导演并不难,”38岁的陈果说,“难的是做个好导演。而其中最难的是,做你真正想做的电影。香港是做商业电影的地方,不适合做独立的、个人的电影。”

但陈果还是拍出了自己的电影,且不止一部。1997年,陈果以非职业演员,实景拍摄,仅5个人的摄制组,以及大量积存胶片——统共50万港元的预算拍出了《香港制造》。这是一曲张扬而绝望的青春舞步。三个公屋区的问题青年:一个街头古惑仔,一个白痴,一个身患绝症的少女,他们的故事(那若有若无的情节)令观众一时兴奋,一时畅快,却又始终笼罩在一种挥之不去的抑郁情绪之中。

这部电影的出现适逢香港电影最低谷时期,故而几乎得到了所有电影人的认同。其制片形态,与现实的关系,对商业片和艺术片的融会,都使它堪称香港电影的新里程碑。陈果因此拿到了1998年香港电影金像奖的最佳影片和最佳导演奖,也自然可以争取到拍摄下一部片子的资金。

他的投资800万元的新片——《去年烟花特别多》(以下简称《去年》),今年2月在香港上映。这是一部讲述“问题中年”的黑色影片。回归前,5个刚刚从英国军队退役的中年人,陡然发现这个社会中没有他们的位置。家贤因被家里人催迫挣钱,进了弟弟家璇所在的黑帮,为老大开车,但他依然维持着做人的尊严。情况在急速变化,家贤决定和他的老友们干净利索地打劫一次银行,然而结果却匪夷所思。

陈果善于用一些次要角色来建构古怪的、充满反讽的日常生活场景。在《香港制造》中,父母离异,丈夫“包二奶”,中学生砍老爸的手指,男老师骗女学生,邻居见死不救,医疗制度的荒谬之处等等社会现象成了这个青春故事的背景。《去年》中,则出现了一群寡廉鲜耻的女中学生,一个睚眦必报的老司机,惟利是图的父母,还有萎琐无能兼阴险狡诈的黑帮老大,他们共同出演了这个闹哄哄的犯罪片。

黑帮片

几乎与《香港制造》同时,香港出现了《一个字头的诞生》等“反英雄片”。它们调用吴宇森/周润发式英雄片的视觉要素,如暴力枪战、慢镜头、多机位摄影、快速剪接,但角色性格与情节走向却是昆廷·塔伦蒂诺(《落水狗》、《低俗小说》)的模式:一个平民主义时代,一些可笑的小人物,逻辑和理性崩溃,偶然性统治了生活。

《去年》同样在发掘偶然性。片中最好玩的是,5个中年人进行了若干天意气风发的抢劫演习,到银行门口时却撞上刚抢完银行的另一拨儿蒙面匪徒,这时警察又赶来了。别人全都是荷枪实弹,家贤等人携带的却是假枪。他们仓皇上车离去,却发现一个背着满口袋钱的蒙面女人不知怎么逃到他们车上来了。他们抢了那女人的钱,把她赶下车,正得意之时,突然想起她是黑帮老大的女儿。

然而陈果还是大大不同于昆廷或者丹尼·博伊尔(《猜火车》)等西方前卫导演的犯罪片——再比如被英国影人协会评为’98最佳英国影片的《四条赌命汉》(Lock,stock and two smoking barrels又译《枪机、枪托和两支冒烟的枪管》),它们同样以出人意料的情节和咄咄逼人的气势,展示后工业社会中的种种怪现状,对现存秩序、主流文化持一种批评和嘲讽的态度。然而西方导演多戏谑,东方导演却骨子里透着沉重。西方导演爱探讨可能性和外部界限,东方导演则追问为什么。陈果的两部影片与其说是对秩序的反叛,毋宁说是对无秩序的恐惧,对秩序与和平的渴望。正像在两部影片内部,都有一个纯洁、温馨,然而无望的爱情故事。

李灿森(《香港制造》的主演)在《去年烟花特别多》中扮演弟弟家璇

身份

“没有人关心我们的价值体系在发生什么样的变化,”陈果说,“而这种转变是需要反映的。”把几个中年人的故事放在回归之际,漫天花火时来讲,显然是为了抒写一种很普遍的身份失落的情绪。他让家贤等人在抢劫银行之前,在一个荒滩上焚烧了英国国旗;他多次借人物之口来说:“香港是个婴儿,而我们都是些老年婴儿了。”“最重要是挣钱,不只是香港变了,连你身边的亲人都是这样。”

陈果在香港回归之际就拍下了许多街道、人群以及鸣放烟花的素材,尽管那时候他还不知道故事是什么。他只知道他要讲述香港。这有些像1997年那个矫情的影片《中国盒子》的制作方式,导演王颖把回归比做一个三角恋爱,拍摄了想象中的回归场面。尽管陈果比身在美国的王颖更了解香港,也更下功夫,《去年》仍难免有一种观念先行的斧凿之痕。——其实世界早就开始变化了,无论是身份认同的困难还是价值体系的改变,都不是始自今日。

勿庸讳言,当一个社会的经济、政治等诸方面发生大变化时,文化产品必须给人提供某种身份认同,某种心理上的归属感。这些歌儿是唱给你的,这些电视节目、这些书是给你看的,还有这些电影,为你而拍。主流电影要将观众纳入自己的羽翼之下,为他们提供娱乐、刺激或者慰藉,为他们提供一趟也许充满曲折、却在本质上安全的梦幻之旅。而一部分非主流电影则借着对制度、现状或历史的批评,力图对个人位置有所考察:“我在哪儿?我干吗呢?”

对比陈果在香港的成功来看,中国内地电影同样存在一个身份认同的问题。人们现实生活的巨大变化,价值体系的多元性与不确定性,在电影中是否有所表现呢?吸引观众的故事当然各有其特点,但其中总是包含着一些新的情境,新的人物关系,新的矛盾或新的选择。它们有助于观众对自我产生满足或进行追问,在现实与梦幻之间找到一个新的平衡点。而目前中国电影的乏善可陈,很大程度在于它们没有提供这些东西,至少不是以一种有趣的方式(好的故事与讲述方式)来提供。作为梦幻的电影,似乎比现实的步伐还要慢了好几个拍子。

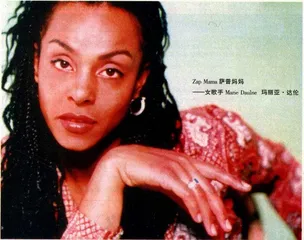

Zap Mama萨普妈妈

——女歌手Marie Daulne玛丽亚·达伦

■霍吾道一定很开心

这个德国人从1993年起开始惨淡经营北京国际爵士乐音乐节,6年多来爵士乐在中国也许并没有如何普及,但他还是得到了回报。喜力啤酒公司去年夏天找到他的公司,请他承办喜力节拍’99夏季音乐节。今年5月14~16日,这台汇集了布鲁斯、爵士乐、流行音乐等类型的露天音乐会将在北京日坛公园举行,其中有来自美国的新奥尔良Funk乐队德提·达森,布鲁斯吉它大师罗伯特·格雷,比利时的世界音乐组合萨普·妈妈等。“音乐节对流行音乐是一种帮助,”乐手臧天朔说,“而音乐节必然要争取到大企业的资助,这对双方都是互利的。”他的乐队是参加演出的三支中国乐队之一。

■好莱坞始终不会放弃大举进入中国的机会

据报载,美国电影协会主席杰克·瓦伦蒂日前随美国高级商业代表团访问北京,与中国有关人士探讨进一步开放中国电影市场等事宜。作为加入世贸组织的条件之一,瓦伦蒂希望今年中国引进美国大片的数量能从10部增加到17部,在明年达到25部。如果商谈没有结果,那就必然会有下一次商谈。中国电影面临的形势将非常严峻,而这或许也是电影人和电影管理部门调整思路,锐意进取的一个机会。