生活圆桌(86)

作者:三联生活周刊(文 / 赵小帅 布丁 赵予 王刚)

谁不说我奶奶好

文●赵小帅 图●王焱

贝尼尼在拿了本届奥斯卡奖之后说,他要感谢他的父母给了他最了不起的东西——贫穷。类似的话我听了很多,我由衷地认为这些话很正确。同样,我认为出身于书香门第、富贵之家也可以得到了不起的东西,但我不知道那是什么东西。

有人说,上等阶层的人都漂亮,因为他们更容易找到漂亮的伴侣。从逻辑上看,这句话没错。但现实生活往往不是这样,我遇到过一个很丑的姑娘,她曾向我大谈她的奶奶是如何漂亮,遗憾的是,这位姑娘未能继承她奶奶的优点,遗传与变异,这姑娘属于后者。

生理上的事靠不住,心智水平总该薪火相传吧。对不起,我还遇到一位姑娘,她提起她奶奶更是让人神往:她奶奶是中央大学的高材生,熟读几国外语,至今仍在不断阅读英文小说,当然,奶奶当年也漂亮得要死。让我百思不得其解的是,这位孙女太也差劲,上了一所极差劲的大学,英语四级还没有考过。

类似的姑娘我还遇到过,她们的奶奶或姥姥都是大家闺秀,迷人,聪明,但以我刻薄、自卑的心理去琢磨,这些话都太矫情。之所以说这些话,一是她们真地爱她们的奶奶或姥姥,二是暗示她们的背景。

我爷爷的爸爸当年从三河县来北京打工,做泥瓦匠,挣下一所房子后回三河县娶了个媳妇,三河县早年间以出产老妈子闻名,一如时下安徽小保姆。生下仨儿子,爷爷的爸爸又回三河县找来三个儿媳妇,其中一个自然是我奶奶。

我奶奶年纪大了,我们又给她找了个保姆,结果发现,我奶奶保持着当老妈子的禀性,给小保姆做早饭,跟小保姆一起买菜,扫地洗衣服也是自己动手,我们跟奶奶说,请小保姆就是照顾您的,您怎么不让她干活儿?奶奶说,人家岁数小,要是在家里很是块宝贝呢。

最后我们辞退了小保姆,因为不愿意我奶奶给她当老妈子。在那时我才发现我奶奶的平等意识是那么根深蒂固,我庆幸是这样,而不是三河县某地主的女儿,送到北京念了几年洋学堂之类。

看上去臭美

●布丁

钱钟书说,吃过鸡蛋,未必要看下蛋的鸡。这句话很对,遗憾的是,看鸡的愿望按捺不住。

金庸小说我是熟读的,家中除三联版外,还有29本明报版的,缺神雕、缺鹿鼎记一二,就像无崖子缺六脉神剑、缺易筋经一样。至今我还记得最初看到金庸先生照片时的观感:一张国字脸,像个商人,跟我想的不一样。

后来金庸成为大热门人物,接受种种访谈,我记得香港卫视的杨澜访过金庸,那次金庸的谈吐让我失望,我将之归咎为杨澜太愚蠢,不会提问题,这样的人还写了一本《我问故我在》,真奇怪。最近,金庸又去浙大当教授,这也让我失望,我本希望他能在西湖边上隐居,就像令狐冲,作家跟小说结为一体有一种力量,比如古龙,酗酒好色,其人其文都充满缺憾,但还是因此而有力量:一个人的创造精神和他的作品血肉相连。

金庸不隐居,反而要当教授,看来,主流文化有一种难以抗拒的魅力。金庸当教授让我失望,就像那些喜欢另类音乐的人,他们最怕自己喜欢的歌曲哪一天忽然上了排行榜。

王朔的小说本来还有些另类的味道,如今新作一下印20万本。这阵式不错,塞林格隐居,推出《九故事》时简直成为轰动事件,他的书迷等待着新作。王朔的新作也颇煞有介事,遗憾的是,主流文化对他同样具有不可抗拒的魅力,他摇身一变真把自己当成个作家要求了。实际上,中国文坛多个把个作家没什么意思,原本当个文化英雄不错,当个痞子不错,非要当作家……

《一点儿正经没有》里,马青对杨重说:“你们搞文学怎么不叫上我。”如今,这讽刺变得无趣了,王朔自己真的去搞文学了。《笑傲江湖》中,莫大先生醉卧长江边的小酒馆里说:“这江湖上的事,老夫是越来越瞅不上眼了。”如今,金庸先生对江湖上的事不是瞅不上眼,而是眼热得很呀。

所以“红尘多可笑,世事最无聊,目空一切也好,此生未了,我心已无所扰,只求换得半世逍遥”。

(本栏编辑:苗炜)

缩略语

●赵予

一日,去医院看大夫,医院的生意极好,走廊的候诊椅上坐满了人,许多人只能站在楼道内等候,我也在其中。忽见一白衣天使三步并作两步地匆匆赶路,我连忙侧身避让,一瞥之间,见白衣人胸前赫然两个红字:“内急。”怪不得!那“生命中不能承受之轻”的普遍人生体验,使我深感同情。及至该我就诊,见医生胸前也有两字:“内门。”顿悟方才之“内急”者,乃内科急诊之略也;眼前这位则属内科门诊。

仔细想想,不管是口语还是书面语,我们使用缩略语的时候还是很多的。大体说来,缩略语有两种表现形式,一是缩,压缩归纳,如“五讲四美三热爱”、“四要四不要”等,尽管我一直说不清它们的扩展内涵,却能脱口而出这些略称,可见它的传播效果;二是略,省略精简,像“环保”、“文革”、“中文系”,以及前面的例子等等。使用缩略语是一种需要,一种生活节奏的表现。它的形成是在日常生活中约定俗成的,并无太多的理性可言。北京大学略称“北大”,而清华大学则略称“清华”,而不说“清大”。有人曾撰文说邮政编码应当略为“邮码”更科学,但时至今日“邮编”仍大行其道,没人管它科学不科学。

还有一种更为特殊的情况,就是缩略语本身成为一个独立的词,它的含义已经偏离或超出其母语。陈原先生“在语词的密林里”倘佯时曾遇到“春运”一词,认为它的意思已不是春节运输所能包含。我觉得有些特殊的是“面的”一词,按说它应是“微型面包型出租车(的士)”的简称,但它从诞生之日起就是简洁的两个字,似乎从来没见过有谁用全称(也许在出租汽车公司的文件中有标准说法)。这个词因为一种新事物而流行,也将随着这种出租车的消失而淡出。

“计生”、“严打”、“冷批”……缩略语在不断产生、流行(范围有大小),其中一些会逐渐融入通用的语汇,成为固定词组;另一些或缩略得不够地道,或容易引起歧义,或其依附的事物已不复存在,便成了匆匆过客,退出了现时的语言系统。

最近,全球迫切寻找一个缩略语来指代2000年至2009年这一段时间,“21世纪00年代初期”是否不太好听呢?历史学家肯·戴维斯建议就叫“头10年”,而牛津大学的辞书编辑弗兰克·阿巴特说,很多好的简称是从民间而来,别急着命名21世纪头一个10年,到时候肯定会有一个约定俗成的名称,而且它很可能来自流行文化。

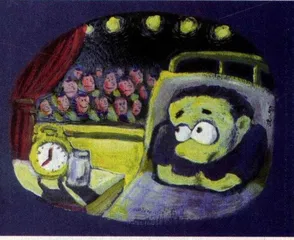

做梦

文●王刚 图●王焱

第一个让我记住的有关梦的故事是这样的:一对夫妇正在睡觉,女方在梦中自言自语了一句:“生肉直接放在锅里炒,能熟吗?”男方虽然也在熟睡,但居然听见了,翻过身回答了一句:“能熟。”

原来我一直怀疑这个故事的真实性,上大学之后我信了。有一天半夜我听见下铺在窃窃私语,凑过去一听才发现是我的下铺和对床的下铺正在梦中互相背新学课文中的对话。

住得时间长一点之后,我明白自己遇到了一个在睡梦中极富创意的宿舍。由于我“夜猫子”的习性,我经常可以看到同屋人的各种表演。有一位老兄爱打呼噜但死不承认,我只好开着录音机守了半宿捕捉证据。另一位老兄学过几件乐器,一天半夜忽然把手伸出被子手舞足蹈地打了半天拍子。最热闹的还是一个擅长说梦话的家伙。大学4年期间,我已经习惯了每天晚上像收听广播一样不时地听见底下冒出几句诸如“XL,大号的”之类的胡话,其中最经典的一次“演出”是一场“感情戏”。那家伙一会儿装出发嗲撒娇的女声,一会儿扮作义正辞严的大男人,半个多小时下来轰轰烈烈的程度不亚于一场琼瑶戏。

大学期间我晚睡早起的作息习惯使别人很难了解我在梦中的举动。其实我的梦境也很值得编出几场戏。不用说情节,光是剧中的人物就值得一看。我在梦中当过好几次莫扎特与福尔摩斯。我甚至还当过一次周恩来去看望鲁迅。

不过那些梦境都太复杂了。我记得最清楚的是那些很短促的白日梦。那通常是在上课期间、困得实在不行了、坐在第一排对着老师的讲台的时候。有一次我正在上化学课,忽然觉得各种方程式都飞了起来,然后听见我的大舅喊我去动物园玩,醒过神来发现自己在化学笔记本上一本正经地写了行“Made in China”。

对于讲究释梦的人来说,我这些梦可能毫无价值。如果遇见他们,我会排出一串我做过的杀人放火、毁尸灭迹的梦。但我不感兴趣。还有一些人喜欢研究梦的预见功能。当初刚接触到一些似曾相识的场景时我也感到很惊奇,可如今我已经见烦了,每次只是像面对一部已看过多遍的电视剧一样无聊地等着下一个场景。现在最让我感兴趣的是这样一种梦:我与我的熟识在某个尴尬的梦境中同时出现。第二天遇见这位熟识时,我会有一种面对同谋的感觉。那时我最希望,也最害怕的是听见我们之间出现这种对话:“生肉直接放在锅里炒,能熟吗?”“能熟。”