“我”,是我——象征性的态度

作者:舒可文(文 / 舒可文)

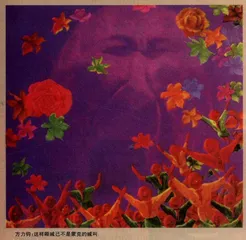

方力钧:这样嘶喊已不是蒙克的喊叫

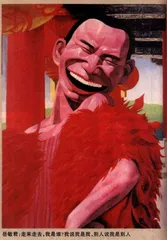

岳敏君:走来走去,我是谁?我说我是我,别人说我是别人

曾梵志:面具贴在脸上能脱去吗?

方力钧是最早被熟知的以自我指涉形式出现的艺术家,但是他没有被称为某种派,而是被称为玩世现实主义,这已经意味着这种所谓画像的意义既不在画派,更不在人物,而是传达了一种精神身份。且不管“玩世现实主义”的称谓是否得当,其中的当代感被广为认同。

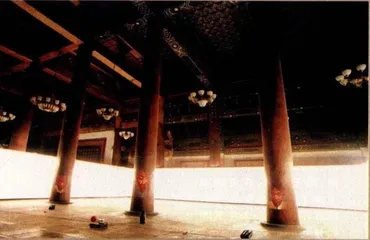

艺术批评家冷林曾经为这类作品策划过一个展览。宋冬为这个展览提供的作品《父子·太庙》是一件录像装置,他利用了太庙的3根柱子、一个他自己头像的投影、一个他父亲头像的投影,中间是他和他父亲头像的叠影,叠影伴随着父子两个交替地说各自的经历。说到这件作品时,宋冬说,父与子的关系有感情,又有代沟,有点像不断递进的历史,既密不可分,又相互消解。而之所以一定用自己的形象,他说,虽然知道大多数父子关系都是这样,可能有的父子关系表现得更生动、极端,但是对别人的体会把握不准,对自己则更了解,表达得也会更充分。之所以对自己更了解,又是因为不断地在体验中挖掘深度。所以,选择自己的形象理由最充分。

杨少斌的近期作品也与他的精神气质丝缕相连。他是那种看到人打架就能闻到血腥味的艺术家,对暴力尤为敏感。因此他对充满各种暴力事件的现实一直感到紧张,复杂现实中人的不安全感、孤立感在暴力中有最充分最典型的呈现。或许是因为他极为同情被伤害的人,在这种同情中设身处地地把自我形象都修改成了硫酸毁容般的形象。容,是人的天性符号也是人的尊严的符号,“打人不打脸”正是基于基本的尊重,杨少斌的画面使之面目皆非似乎暗喻着生活强加给人的种种屈从、让步和伤害。生活的种种挫折造成的是心理毁容,但最终人还是要“活着”。

活着,怎么活?就像上帝死了,人人都得问问自己一样,岳敏君说以前不太想到自己,瞎混,想干什么,跟别人有什么区别,需要什么?这时候画自己更容易接近真实。想自己的时候觉得很多变化不仅仅是个人的,人和人可能没什么太大区别,无论是生理上、欲望上都差不多,那画谁都一样。他说,我觉着我是我,你就觉着我是别人,所以我也是别人,就像说外国人,你说英国人是外国人,英国人说你是外国人,全世界的人都成了“外国人”。“我”仅仅被当做了一个事实,其余的就是对这一事实的不断追问。所以岳敏君的作品中,情感成份被淡化,更突出的是世相。

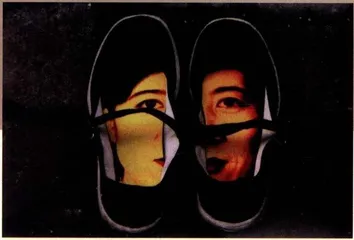

执著于情感的作品也并非等同于小布情调的自我表现。如尹秀珍的一件装置作品,由10双布鞋和10张她本人的照片构成。10张照片取自一般意义上的重要阶段,从不会说话的婴儿到会说话、上幼儿园、上小学、中学、大学,到工作、开始做装置艺术,到国外的生活及近照。鞋则是20年以前一直流行很久的塑料底、一根带的女式布鞋。尹秀珍把照片当做鞋垫似地置放在一双双新布鞋里,因为早年记忆把对新布鞋的缺少和喜爱凝固下来,成了一种与自身同在的怀念。鞋,也是尹秀珍一贯使用的材料,她的与鞋相关的作品总给人流动与守护的冲突感。

宋冬:亲情永远在相互重叠的声音中相互接近,相互分离

尹秀珍:有一些固定的记忆会与人伴随一生

90年代之前以及90年代初,艺术家们更多的是在寻找风格,关注艺术运动,之后发生的这种变化,不无当代都市文化对人的全面影响,除了艺术家,大家都在全球化的商业生活背景下重新确认自己,也有可能在不熟悉的快速发展中戴上假面具,曾梵志的作品正是对这种面具的诉讼和感叹。由社会生活的变化造成了社会关系的变化,这种变化不仅是艺术家也是我们共同的自身语境,全球化趋势更是大的背景。而艺术作品之所以有如此集中的自我指涉的现象,批评家冷林评论道:“中国当代艺术以令人难以想象的速度进入到全球化过程中去,使得他们与原来既有的地域现实的有机关系发生了微妙的变化,全球化认同的趋势使他们要在这一空间下重新发现和确认自我位置和身份。这可以被看作是全球化进程压迫下的本能反应,也可以认为是通过这种方式来获得主体性的重建。在频繁参与国际性的文化活动中,个人将更多地作为这些活动的组成者和创造者。这种活动的跨地域性质已经不能仅仅用民族的国家的概念来定义,也许是一种从全球化角度来看的新文化。”

无论哪个地域哪个民族的文化历史痕迹都不可能完全消失,但是原来的民族符号、历史符号已不能定义今天的生活和文化。无论大传统小传统都已不是创造的对象,将面临的新传统中社会、生活、问题才是人们真正的焦点所在,艺术家只是选取了一个角度。这让我想起去年底,在飞机上有一个陌生人听出杨少斌等人是艺术家,就问:“你画什么?”杨少斌答:“人。”