影视:要自由,还是要公平

作者:三联生活周刊(文 / 卞智洪)

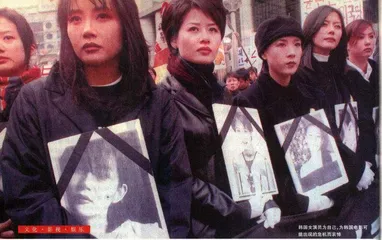

韩国女演员为自己,为韩国电影可能出现的危机而哀悼

去年12月,清冷的一天。汉城的一个街心广场上举行了一场肃穆、沉恸的葬礼。数十位受欢迎的韩国演员,全部一袭黑衣,并肩而立,手捧饰有黑带的相框——以传统方式哀悼死者。而嵌在每个相框中的,是他们自己的照片。

他们在哀悼韩国的电影工业。几年以来,按照韩国的电影限额放映制度,每家影院每年至少有106天应放映本国电影。但在去年12月2日,韩国外交通商部提议,参照与美国的双边投资协议,从2002年起将106天的限额降至92天。演员们担心,如果这项提议获通过,好莱坞洪水猛兽般的商业大片将逐渐淹没本土电影。

数年的独裁统治使韩国电影步履维艰,但在迎来民主政治的几年之后,韩国电影也最终看到了春天。近两三年,一批年轻导演涌现出来,拍出了一批自由新颖、充满时代特色的电影。“我觉得现在有很多好看的韩国电影”,金基立,一家猎头公司的员工说,他尤其被李静香导演的《动物园旁边的美术馆》(1999年)所打动。“我希望我能不断看到符合本土兴趣的好电影。”

朴正熙的军政府在1966年开始施行限额放映制度,本意是过滤掉西方的某些影响,但在以后的数年中,它却成了当地电影工业的一张安全网——尽管这个工业一直资金匮乏,发行无力,市场基础薄弱。电影资金来自部分投机资本和像“三星”一类的大企业,但由于金融危机如今已大大减少。去年,政府首次资助电影工业,向10部电影合计投资130亿韩元(1100万美元)。

针对降低放映限额的提案,正反两种意见如疾风迅雨出现在各大报刊。“市场上有两种竞争,一种是自由而公平的竞争,另一种是自由但不公平的竞争。限额放映制度不是保护主义,而是为了防止好莱坞电影垄断市场”,韩国国立艺术学院影像院的教授沈光贤如是说。

让好莱坞进来就是不公平?“外国人”不这么看。在汉城的一位美国观察家指出,“韩国的流行音乐很发达,它就没有什么限额播放。韩国电影人不应该设置壁垒,而应该更富创造性。”一位韩国观众说:“电影人是懦夫。几乎所有工业都对外开放,为什么电影不行?”

美国电影协会亚洲部的一位副主席说,“限额制度确实损害了韩国电影业的利益。韩国的电影放映量从1993年的640部降至1997年的502部,生产量从1993年的63部降至1997年的59部。影院不得不延长每部影片的放映时间,这种违反商业要求的作法必然使收入下降。”

然而放映和生产的数目不能说明全部问题。尽管1998年韩国电影产量只有39部,但赖于青年导演的创新精神,韩国电影上座率却打破了以往纪录。去年最卖座的10部韩国电影中,有6部属于导演处女作。李光模的《美好年代》叫好又叫座(从两个乡村男孩的视角去描述朝鲜战争年代的半苦半甜的故事),去年在夏威夷电影节和东京电影节上获奖,并参展戛纳。1998年票房最高的韩国电影《信》(导演李正国),是一部比较符合现代年轻人新感性的纯情片。一个男人和一个女人相遇、相爱,结婚以后男人突然病死,女人在痛苦中收到男人的信。这部题材稍嫌陈旧的影片,通过“信”把观众带到一种时髦的复古怀旧情绪之中。在汉城有82万人观看了这部电影。占第二位(75万)的是一部恐怖片《阿卡西娅的阴影》,讲一个学生在死后报复他的虐待狂老师的故事。

当然这些仍无法与好莱坞争胜。据韩国最大的报纸《朝鲜日报》说,《泰坦尼克号》的观众3倍于《信》。1997年,美国电影的票房收入占票房总收入的64%,而韩国电影占25.5%,剩下的是香港和欧洲电影(据三星经济研究协会统计)。

问题在于,美国人控制着全球电影市场的80%以上。在我国台湾地区,华语电影收入的份额从1993年的50%降至1997年的9%。原因?最明显的原因是放松了外国电影的进口限制。墨西哥政府为履行北美贸易协定,废除了电影放映限额制,本土电影工业随之濒于崩溃。1998年,墨西哥仅生产了10部电影,占市场份额的3%。墨西哥政府决定从1999年起逐渐恢复进口限制。

如今,包括中国和韩国在内,暂不包括墨西哥的话,共有11个国家实行电影放映限额制度(或外国电影进口限制)。“如果没有限额放映制度的话,将没有一家影院愿意放韩国电影。电影的生产数量将更少,然后限额继续下降,成为一个恶性循环。”一位韩国电影人说的这句话,如果放在其他多数国家,有疑问吗?或者如韩国导演郑智泳(他的《南部军》和《白色战争》已成为名片)所说:“如果废除电影放映限额制,好莱坞将在5年之内吞掉我们的电影市场。”

韩国的这场“官司”已进入高层,在外交通商部提议降低限额之后,文化部长申乐均(音译)出面讲话:电影应独立于自由贸易协定之外,因为它不仅仅是商品,还是文化遗产。今年1月5日,政府暂定,在本土电影占有市场40%的份额之前,维持限额制度。

“最近5年,本土电影在制作和发行方面经历了一场巨变”,韩国新晋导演李昌东(《绿鱼》,描写一个纯真青年初入黑社会的黑色电影)说,“如果这种态势持续下去,不久我们将站稳脚跟,不再需要任何保护主义的措施。”

他的见解虽建立在“如果”之上,立意却是正确的。因为不管怎么说,限额制度终究不是长久之计。“公平”的概念很难一直建立在“不自由”的基础上。而且韩国电影的创新和观众口味的提升,一定程度上也得益于在韩国放映的大量外国艺术电影。将进口电影限制在仅为刺激票房的美国大片之内,尤其不像是好办法。

中国电影史的研究者。北京电影学院陈山教授举过一个例子,“1947年,大光明影院等所有上海的影院,都在上映美国‘大片’《出水芙蓉》——彩色片,明星济济;没有一家影院肯放那部本土黑白片——《一江春水向东流》上集。南京一家影院搞不到《出水芙蓉》的拷贝,只好放《一江》。结果是,上海所有的影院开始争抢着上映《一江》,只有一个老板坚持放映《出水芙蓉》。他破产了。”也许值得借鉴的是,三四十年代的上海,好莱坞电影第二周就能在此上映,而国产电影却几乎占到半壁河山。