宇宙观的第二次革命

作者:三联生活周刊(文 / 舒善)

欧洲南方天文台设在智利阿塔卡马沙漠的4个8米望远镜组成的阵

大爆炸宇宙论的充实和修正

1988年,一个坐在轮椅上的残疾物理学家史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)写了一本薄薄的科普小册子《时间简史》,阐述他对宇宙始末的看法,一度成为畅销书,风靡世界。10年以后,德国《明镜》周刊1998年第52期发表题为《宇宙起源于虚无》的封面故事,概括介绍了20世纪90年代宇宙学的新成果,并对霍金的假说作了重新评估。

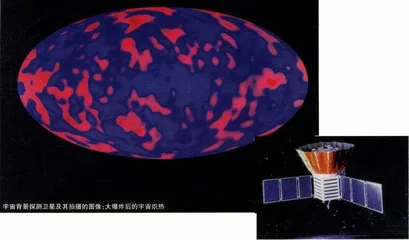

1965年,美国科学家彭齐亚斯和R·W·威尔逊发现了宇宙背景辐射。90年代,宇宙背景探测卫星(Cobe)从900公里高空的运行轨道上对宇宙背景的细节进行测量,结果表明,来自各个方向的宇宙背景辐射几乎完全相同,只有十万分之几的偏差。这种惊人的相同性不仅说明宇宙并非真空,而且还意味着宇宙在它最早阶段必定是以超光速的速度膨胀。这无疑是对大爆炸宇宙论的有力支持。倘若宇宙之初是另一种情形,宇宙的不同部分就会有时间以不同的方式自我发展,这种向四面八方迸发的行程今天就会在宇宙背景辐射中看到,可是宇宙背景探测卫星收集到的信号并不能作这样的解释。于是宇宙学家们更相信,充满整个宇宙的背景辐射就像一种创世之初大爆炸的余声,是一种大爆炸之初宇宙巨能的冷却残余,使今人犹如听到了宇宙的幼年,甚至好像听到了大爆炸。

宇宙暴胀 宇宙膨胀理论

1.宇宙产生于纯粹的能量。大爆炸伊始,宇宙比一个原子核还小。能量在分布时有细微的不规则性

2.在少于万亿分之一秒以后,宇宙一下子膨胀成天文数字般的庞大。不规则性亦随之增加。这一阶段被称为膨胀。早期不规则性的踪迹今天可在宇宙背景辐射中测量到斑痕。宇宙背景辐射像一种大爆炸的后炽热充满宇宙

3.膨胀以后,能量的一部分才冷凝成物质。基本粒子和原子渐渐产生。由于膨胀的不规则性,物质的分布不完全是相同形式:气云产生,后来从气云中形成星系

1948年,天文学家乔治·伽莫夫提出宇宙大爆炸理论,认为宇宙起源于一次大爆炸——宇宙早期,温度高达100亿度以上,物质密度大到难以想象的程度。由于整个宇宙处于不稳定状态,终于触发突然的猛烈爆炸,使密集的物质解体,飞向四面八方,宇宙开始膨胀,温度很快下降。当温度降低到10亿度左右时,开始形成各种化学元素,这种形成过程在宇宙温度下降到100万度时结束。当温度进一步下降到几千度时,充斥在宇宙间的主要物质,由气态逐渐凝固成星云,再由星云凝固和演变成各种恒星体系和其他天体,逐步发展成为我们今天所看到的宇宙。

此后,累积半个世纪的天文学成果,其中包括史蒂芬·霍金的详尽数学模型和推论,对伽莫夫大爆炸宇宙论的最初模型作了充实和修正。1997年,澳大利亚天文学家布赖恩·施米特(Brian Schmidt)从自己一系列的测量中发现,宇宙膨胀得愈来愈快,愈来愈远,仿佛有一种像快要爆炸的锅炉中的压力在宇宙中主宰——把宇宙向四面驱散,因而星球之间的距离愈来愈大,未来的宇宙将变得愈来愈空。施米特当时的心情可谓介于惊奇和恐怖之间,不过,使他感到惊恐的并不是宇宙变得愈来愈空虚,而是他害怕没有一个天文学家会相信他的发现。不久,另一个研究小组证实了他的看法。于是,他的结论在对宇宙及其起源的研究中具有划时代的意义。1998年最后一期美国《科学》杂志把这些新成果称为1998年最重要的发现。美国宇宙学家阿兰·古斯(Alan Guth)因而声称:“创世之谜愈来愈显得不再是不可破解的奥秘。”另一位被人称为可以和史蒂芬·霍金匹敌的当代著名宇宙学家安德烈·季米特列维奇·林德(Andrej Dimitriwitsch Linde)也在不久前指出,宇宙膨胀理论不仅能解释宇宙怎么会如此庞大,而且也能说明为什么星球和星系会从无序的原始物质中产生,其原因就是突然的膨胀。伊始之初,宇宙比一个原子核还要小,在其内部存在着和基本粒子王国内类似的法则——不稳定性。能量就像大海波涛似的晃荡,从而产生很小的不规则的波涡。宇宙的暴胀把这种波涡扩展到非常庞大,从而成为星球和星系的生发细胞。这位现任斯坦福大学教授的俄罗斯科学家的假说已被宇宙背景探测卫星在90年代的测量所证实:宇宙背景辐射中存在着极细微的不规则的波涡,它们反映了暴胀后产生的最初物质云的分布状态,这些分布状态和伊始之初极小的宇宙内的能量晃荡状态相似(见图示)。

当代著名宇宙学家安·季·林德

暗物质仍然是个谜

宇宙中最初的构造是由暗物质形成的一个黑暗王国。我们人类周围的物质不是本身可以发光就是可以反射光,可是暗物质对于任何波长的光都是百分之百的透明,根本无法看到。这种充满宇宙而又无法估量的物质究竟是什么?是怎样的粒子或场,抑或是二者的统一?目前仍然是个谜。科学家们仅仅知道这种神秘的物质确实存在,而且占宇宙的绝大部分。慕尼黑大学天文台的拉尔夫·本德尔(Ralf Bender)估计,暗物质占宇宙的90%至99%。所有在夜空中发亮的行星和恒星、旋涡星系和星系团只不过是暗物质的小小点缀。暗物质充满整个貌似空荡的宇宙空间。宇宙暴胀之初的波涡痕迹也统统都在暗物质的网中。天体物理学家通过对银河系的观测得知,暗物质对宇宙的构成起决定性作用。银河系最边缘的星球以飞快的速度围绕星系的中心旋转,以致银河系原本必定会向四面八方飞散,可是实际情况并非如此。这是因为不可见的暗物质具有一种引力,把星系束缚在一起。暗物质是宇宙的粘合剂。同样,宇宙中的所谓引力透镜——它们能把遥远星球的光聚束在一起,并导致一个方向——也说明强大的暗物质世界的存在。弄清楚暗物质究竟是什么粒子,要解开这个谜,专家们寄希望于坐落在日内瓦的欧洲原子核研究中心的超型加速器。在21世纪的头10年里,物理学家们将用这台加速器向新的粒子世界进军。

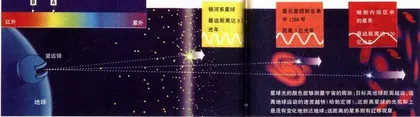

超新星测定宇宙年龄

1998年,对超新星的观测所获得的发现,也为新的宇宙模型作出了贡献。超新星是亮度在极短时间内猛增到原来的1000万倍以上的恒星。由于超新星是正在爆发的恒星,它的亮度只有几个月的时间,就像太空中的航标灯,因而它们有助于解决迄今未详的宇宙难题。由澳大利亚天文学家布赖恩·施米特和美国天文学家索尔·珀尔马特(Saul Perlmutter)分别领导的两个研究小组长期以来对超新星进行追踪观察。研究人员把6台坐落在澳大利亚和阿根廷的阿里索纳之间的巨型望远镜,通过联网,对准超新星。他们有时也使用哈勃空间望远镜。有了这样的装备,他们几乎每个月都能在某个宇宙深处观察到一次超新星的爆发。他们发现,特定的超新星(la型)在宇宙中到处都发出同样的亮度。这些宇宙中的爆炸体是由燃烧着的恒星构成的,这些恒星凭藉自己的引力渐渐地把邻近的一颗恒星吞没。当它们的重量达到一定的极限值时,就会导致爆炸,而且总是以同样的亮度。因此超新星是宇宙的测量标记:超新星照到地球上的亮度只取决于它们的距离。而超新星的光的颜色则表示它们在不断膨胀的宇宙中远离地球的速度(见图示)。于是,对超新星进行追踪的观察者便能用简单的计算得出宇宙的年龄:就像一列火车,已知它的时速为每小时100公里,现在已知它已到达离火车站100公里远的地方,于是可以算出,它必定是在1小时前开出的。所以,现在已知超新星的速度和距离,便可求出宇宙的旅程时间已有150亿年——这也正是宇宙自大爆炸后迄今的时间,也就是宇宙的年龄。而史蒂芬·霍金在他11年前的《时间简史》中推测宇宙大爆炸是在180亿年前,误差竞达30亿年!此外,对超新星的测算还表明,向四处迅猛膨胀的星系已经达到如此庞大的程度,它们却从未重新返回来——这又说明:宇宙永远在膨胀。天体物理学家B·莱邦德古特说:更令人惊奇的是,150亿年来宇宙在膨胀运动中从未疲软,从未被万有引力刹住,恰恰相反,宇宙膨胀的速度始终在增加,好像在宇宙某处隐藏着一种神秘的推力源。

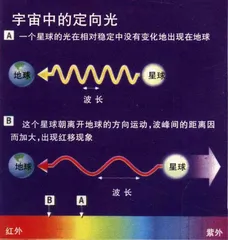

星球光的颜色能够测量宇宙的膨胀:目标离地球距离越远,远离地球运动的速度越快(哈勃定律)。近距离星球的光实陈上是没有变化地到达地球;远距离的星系则有红移现象

真空中的神秘能量

这种以愈来愈快的速度把宇宙向四处驱散的力量究竟是什么?爱因斯坦早就猜测过,在宇宙中必定处处存在一种对空间发生影响的能量。1917年,他为了在自己的相对论中解决若干矛盾之处而引入这一概念,并把这种神秘力量称为“宇宙恒量”,可是他从未对此作过正确的论证,后来他把自己的这一伟大发现称为“我一生中最大的蠢事”。显然,宇宙中确实存在一种斥力,一种驾驭宇宙距离的反引力。1997年2月号的美国《科学》杂志报道说:“一种宇宙反引力已被发现。”一时轰动科学界,但它的远距作用迄今未详,关于它的来源,也只有理论家们的“大胆猜测”:它可能是把空间驱向四方的虚无本身。在真空中,在星系之间的空虚中存在一种要为自己寻找空间的能量。根据最近的研究结果,宇宙的全部能量中几乎有3/4蕴藏在这种来源于虚无的神秘力量之中。不过,也有一些宇宙学家们在创立自己的宇宙模型时回避涉及这种“真空力”。还是那位俄罗斯人林德再次感到自己的假说被证实。很早以前,他就提出一种理论:虚无在宇宙中扮演着主要角色。整个宇宙是从虚无中产生的。真空中一种能量的抽搐触发了宇宙大爆炸。真空中的能量具有不稳定性,就像粒子探测器所发现的不稳定性一样——由于真空充满能量,所以真空中就会出现能量聚积现象,它们会在亿万分之一秒后重新自行消失。可是在这期间能量富集很可能和真空加力一起发生作用,产生源自虚无的闪电,从而使自身膨胀,然后触发雪球效应:宇宙膨胀从此开始,一个非常小的体积一下子膨胀成天文数字般的庞大,于是宇宙在100亿度以上产生了。按照爱因斯坦的著名公式“能量相当于质量”,物质随之来到世界,就像变成小水滴的水蒸气下落,宇宙伊始之初的大部分能量凝缩成基本粒子和原子。林德认为,万物之初都是由于能量的不稳定性所造成。由于真空中能量的不稳定性会反复出现,因此大爆炸也不可能只发生一次。每当真正的能量偶尔碰撞一次,从中就会产生一个新的宇宙。许多宇宙就会以这种方式产生(多元宇宙论)。人类居住的宇宙只不过是宇宙泡沫中的一个泡泡。这就是所谓第二次哥白尼式革命。波兰天文学家哥白尼在1543年出版的《天体运行论》一书中阐明地球不是宇宙的中心,太阳才是宇宙的中心,从而引起宇宙观的革命,给教会以沉重打击,但限于当时的认识水平,哥白尼的论述难免有错,因为太阳只是太阳系的中心天体,而不是宇宙中心。如果我们的宇宙之外还有其他许多宇宙的假说得以成立,无疑又是一次宇宙观的革命。问题是我们根本无法看到那些遥远的其他宇宙。因此,林德关于许多宇宙的理论是否纯属神话?对此,林德微笑着说:“这确实是一种深奥莫测的推理,但却是有益的玄学。”不过,情况可能很快就会改变。林德对经过改进的第二代宇宙背景探测卫星寄予很大希望。这颗卫星将于2006年启用。如果它能以空前的精确重新测量宇宙背景,达到我们宇宙的最边缘,也许能找到其他宇宙的踪迹。

宇宙背景探测卫星及其拍摄的图像:大爆炸后的宇宙炽热

宇宙永存

当今高新科技为人类探索宇宙奥秘提供了优越的物质条件。1990年由美国发射的哈勃空间望远镜将在21世纪继续遨游太空,向地球发回清晰的图像,由于它在太空飞行受到体积和镜头口径的极大局限而不能完全取代地球上的光学望远镜,6台口径8米的反射望远镜已经问世。2台属于美国国立天文台,一台安装在夏威夷,一台安装在智利东北的荒漠上,一南一北,遥相呼应,组成双子座望远镜。其他4台属于欧洲南方天文台,坐落在智利的阿塔卡马沙漠的一个山头上,成一字排列,每台望远镜既可单独使用,又可彼此联成一个光干涉阵,整个阵的等效口径为15米,工程十分浩大,为4台望远镜的地基炸平了一个2600米高的山顶,技术人员用了2年时间抛光第一面反射镜。智利北部是南回归线热带沙漠,天气晴朗干燥,大气稳定度高,因此欧洲天文学家远涉重洋到这里来兴建天文台。4台望远镜于2000年全部竣工后,智利将成为世界上最大的天文观测中心,可以看到任何一个星球,可以拍摄宇航员在月球上蹒跚行走的照片。不过,安装巨型望远镜的大厅里却见不到人影,一切都由遥控。天文学家不是守候在望远镜旁,而是彻夜注视着电脑荧屏上的测绘曲线和时而倏忽掠过的亮点。用肉眼观看星球的浪漫时代已经过去。研究人员成功地突破了宇宙视界。20年前,望远镜还只能达到宇宙的百分之几,今天已能达到宇宙的90%。欧洲南方天文台的阿·瑞契尼(Alvio Renzini)说:“凡是可看到的一切,我们今天几乎都能看到。这种向空间深处的迈进也就是回到遥远的过去时间的旅程。”

2年前的1997年,天文学界面对我们宇宙的年龄问题还一筹莫展,当时几乎没有人敢于相信,我们的宇宙会以如此迅猛的速度产生并且永远膨胀。也没有人敢于谈论反引力的存在。11年前的1988年,史蒂芬·霍金还在他的《时间简史》一书中预言:根据相对论的法则,无非是两种可能性——不是空间、时间和物质被黑洞吞噬掉,就是宇宙在“最后一次大爆炸”中毁灭。这位现代物理学家有关世界末日的论调再次给人类的心灵蒙上阴影。可是就在这一两年内的宇宙学研究成果表明,宇宙末日将永远不会到来。时间将永远延续。人类最大的恐惧之一——世界末日已被证明为无稽之谈。 宇宙观宇宙起源天文宇宙大爆炸宇宙学超新星暗物质宇宙膨胀德国望远镜