《知识改变命运》:纪实与创新

作者:三联生活周刊(文 / 卞智洪)

顾长卫没想到会花上一年时间。去年6月,他从美国回来只是为给姜文的《鬼子来了》做摄影,但中途和阿城等人策划了一个主题为《知识改变命运》的大型公益广告,他决定担纲导演。结果是即便在《鬼子来了》两个月的外景拍摄中,他也不得不用晚上时间来和创意人员讨论广告。

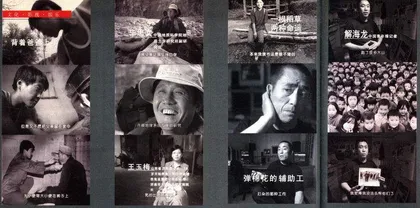

电视观众从春节到2000年初将陆续看到这批广告,它们共有40条(已完成25条),每条用一分钟来讲述一个人物或一件事。这里有袁隆平讲他的水稻梦,陈章良讲童年往事,张艺谋说偷书经历;也有普通农民一心造飞机要飞上天,一辈子没上过学的三轮车夫发人生感慨,从前的“砍树大王”如今的“种树大王”。每个广告片都用电影胶片拍成,黑白冲印,像一个个人物的肖像画,在他们自己的空间里诉说些什么。

剧组人员通过上百种报刊、电视节目或者是道听途说来选择这些拍摄对象,同他们接触。因此在一分钟的时间里并不缺乏人间百态与强烈的戏剧冲突。在《一根稻草两种命运》(姐姐妹妹抓阄上学)这条广告中,当姐姐笑着述说自己的命运时,没有一个观众不会被感动。

顾长卫宁愿把这种感觉称做“被折服”,他说:“拍摄手法常常是被故事和人物牵着走的。面对一个个真实的人,被真实所折服,所以就会用纪实的手法。”

也可以听到不同的声音。黄渤是广州一个年轻的音乐人,“我虽然被感动,但并不是就多么欣赏这个广告,因为我觉得这种感动是一种千篇一律的感动,我没有发现什么新东西”。他认为在40条的公益广告里,总该有让人感觉特别“飞”的一两条。在《藏区汉族女教师》那条广告中,孩子们每天不管下雨还是刮风,8点钟左右,就从山下面爬上来。当他们唱着歌儿三三两两地从山坡下露出头来时,给观众的感觉大概会有点“飞”。当然也正是这个情景使那位心里面仍想离开藏区的女教师留了下来。

在公益广告中以真实人物为主角,人物个性的魅力远大于主题的教化性,这无论如何是一种创新。但在广告的创造性与广告的主题(或客户的要求)之间究竟能有多大的空间,从来都是令广告制作者头疼的事情。“命运这个词有些重了,那些通过知识改变了生活趣味、精神状态的人我们就很难拍。”剧组一位创意人员说,“而那样的广告可能会更新颖。”在这套广告片的形式上,顾长卫在初期也做了很多实验,比如跳切、大广角,现在他认为自己越来越趋向于保守,更多用朴素稳重的构图。

尽管为拍整套广告,摄制组走了近20个省市,在边地也曾遇到沙暴、泥石流等自然灾害,但顾长卫对拍摄中的见闻,只讲了一件事。他们在四川卧龙自然保护区拍摄熊猫专家张和民和那些大熊猫时,顾与一只熊猫幼仔好好地“干了一架”。“你不知道,熊猫特别特别爱玩,你一招它它就跟你玩,和你抱着打滚儿,咬你,它好像没有脊梁骨一样,团成一个大肉球。而且,一旦玩一会儿后,它就玩‘疯’了,管理员就得把它抱到一边去歇会儿……”在《大熊猫的“爸爸”》里,观众和顾长卫会一起体会这股“疯”劲儿,因为只有当打滚的两只熊猫一直滚到抵住镜头时,我们才会想到自己是在看电视。

如果想更好地表现人,而不仅是熊猫的精神劲儿,摄制组就要和拍摄对象待更多的时间。纪实说到底仍是一种创造,因为只要拿起摄影(像)机就要不断进行选择,拍什么,怎么拍。而真正优秀的纪实自然会有创新——无论拍故事片、纪录片还是广告。是否想去理解和是否理解了拍摄对象,加上你花了多少时间,将决定你的影像。 顾长卫