非洲,你好!

作者:舒可文(文 / 舒可文)

羊头挂饰

奥尼王纪念头像

“奥尼王纪念头像”、“羊头挂饰”属于那种“没有标明作者名”的作品。这两件作品皆为尼日利亚古伊费王国铜雕的复制品。虽然不是真品,但也不失传达古代非洲气息的价值

双脸面具

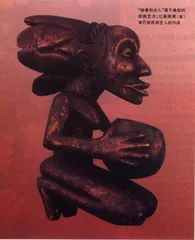

“跪着的女人”属于典型的部族艺术。它是刚果(金)库巴族民间艺人的作品

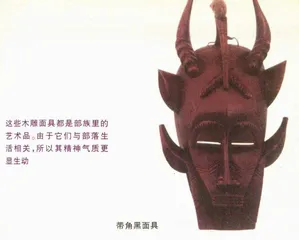

带角黑面具

这些木雕面具都是部族里的艺术品。由于它们与部落生活相关,所以其精神气质更显生动

“非洲艺术大展”在中国美术馆的展出是’98中国国际美术年的第10个,也是最后一个展览。’98美术年从1997年11月到1999年2月,横跨3个年头。在它推出的10个展览中,“非洲艺术大展”引起的反响最为热烈,也最能引起话题。所以有评论说,这个展览具有真正文化交流的意义。

策划一个非洲艺术展应该说是美术年的精心之作。早在去年的5月,文化部就派出了一个5人小组远赴非洲挑选作品,5人小组中包括美术馆的副馆长杨力舟和曾在驻刚果(金)、贝宁的中国使馆任文化参赞多年的梁宇。非洲之行,他们带回了300多件作品。

非洲,至今对很多人来说是一个难以消化的遥远概念。最初我得到的关于非洲的印象是“文革”前的一首歌给予的。那时学校里逢年过节都有学校的宣传队唱歌跳舞,其中有一个舞蹈在很多学校演出;一群“黑”孩子唱着“我是一个黑孩子,我的家就在黑非洲……”总之,他们生活在水深火热之中。后来我们从电视中又不断地看到酋长出身的政治领袖风度翩翩的西式作派。与此同时,不断地有各路文化人在客厅里摆上了非洲木雕。然后,大大小小的礼品商店、工艺品柜台都有仿制的非洲木雕出售。

此外,我们对非洲期待什么呢?

在“非洲艺术大展”开幕之后,我寻问过几个准备去观展的人。他们几乎都期待着展厅里出现一个土呛呛的非洲,古朴、粗旷、夸张的艺术展。只有一个职业美术策划人犹疑地说:“不知会是什么样。”

300多件作品占据了美术馆3个最重要的展厅,分铜雕、木雕、石雕3个部分,架上画散布其中。

木雕是非洲艺术中最具代表性的艺术种类,它的造型对世界艺术的影响众所周知。像所有古老的艺术品一样,非洲木雕原本也不是出于审美的需求,而是出于宗教的需求,所以其形像或是部族祖先或是受崇拜的神的偶像,或是面具。其实铜雕和石雕也有这样的性质。因为尼日利亚至少在公元9世纪至10世纪时就已有了青铜器,所以那一带的青铜雕刻最出色。公元12~15世纪,尼日利亚的伊费青铜雕刻达到了极高的水平,在西方考古学者发现它们时,竟一度怀疑是欧洲文明的遗迹(这其实并不成为非洲艺术之优秀的证明,只能说是我们手中的尺度过于单一)。

在这次展出的作品中,给人印象深刻的是科特迪瓦和尼日利亚的铜雕,还有木雕中的面具。非洲铜雕有几类,有仿古的、有模仿欧洲痕迹的室内装饰和纪念碑。仿古的作品被认为没有创造性,但正是在这些有仿古气息的作品前,观众逗留的时间长。在一尊科特迪瓦的铜雕前临摹的学生说:“这是除非洲之外别人做不出来的。”也许真的如此,类似的作品还有如尼日利亚的《靓丽的王石》、《羊头挂饰》、《奥尼王纪念头像》等。这种部落里的艺术品是“纯粹”非洲的气息,非洲的思路。由于多数艺术家都是民间艺人,祖传的技艺,所以在他们的作品中仿古与创造之间可能是模糊不清的,就像我们的“面人儿张”之类的传人。

与这类作品形成对比的是反映现实生活的。一尊名为《少女》的玻璃钢雕像与上述作品反差最大。“她”有解剖学意义上的高水准,可这不是非洲艺术的特点,其夸张手法也是我们熟悉的西方式的夸张,线条流畅没有了拙朴,简练却多了细腻。反映当代生活的这一类作品多少都融入了西方艺术技巧。如木雕中的《烦恼的夜》、《汲水少女》、《猎人》、《背柴老妪》这种带有写实风格的作品肯定不能说是传统与当代的好的结合。也许不能说这类作品好或不好,只能说不符合我们对非洲艺术的期待。

受到现代美术教育的艺术家,探索着传统与现代技巧的结合。这件《烦恼的夜》即出自金沙萨美术学院的艺术家之手

反省起来,这种期待是有问题的。在我去美术馆之前,有一位已看过这个展览的评论家介绍他的经验说:“标有作者名字的不好,没标出作者的好。”问其理由,他说:“标了作者名的都是后殖民艺术。”我记着他的话在看展览时特意留心了一下,有作者名字的多数是有西式技巧的,反映现实生活的,没标作者的就是比较符合我们期待的。我们期待的似乎是一个荒蛮的非洲,一个与现代生活隔绝的非洲,一个过着部落生活的茹毛饮血的非洲?这种期待有意无意之中站在殖民主义的立场上了——站在西方主义的立场下的非洲景观。其实中国艺术何尝不面临着同样的境遇,中国的被理解为中国古代的或政治中国的,按此逻辑,非洲的就被期待为部落非洲的。虽然至今非洲很多居民仍生活在氏族部落社会的环境里,保存着有原始色彩的观念。与之并存着的是正在发展着的现代非洲,这都会在艺术品中呈现。当艺术家们接受了西方式的艺术技巧,试图创造与当代生活相关的作品时,又往往让人识别不出它的来由,甚至迫于经济原因,有些艺术家干脆放弃初衷,只为市场需求而制做作品。就像我们这里曾有过“使馆艺术”一样,据梁宇先生介绍说,非洲也有“机场艺术”。或复制文物,仿造传统形象然后做旧,或是做有工艺化倾向的写实作品。

梁宇先生说,他们去非洲选作品时也考虑到这个问题。部族的艺术品非常有价值,但当代作品也应存在,这才是真实的非洲。在他们选作品时当然尽量避免所谓“机场艺术”。在科特迪瓦,那里的国家博物馆馆长特意帮着他们选作品,希望能选真正的艺术品,不致上当。梁先生也提到,非洲艺术家也在探索传统与当代手法的结合,他也不讳言,追求西方抽象技巧的作品不成功。我们从散布展厅的架上画能得到同样的印象。除了手法模仿、色彩浓艳再无别的可言。而这种浓艳色彩老早就被欧洲艺术家挪做己用,感觉上分不出谁学谁了。

非洲艺术近年来不断在世界各地展出,比如莫桑比克的马孔德族的木雕。去年的卡塞尔文献展中也有非洲艺术的架上画和纪录土风的录相带。听说今年的卡塞尔展将要请非洲人主持。但这是出于对非洲艺术的敬仰,还是出于“政治正确”的姿态呢?好在此次“非洲艺术大展”不是这样的,不然,我们离非洲更远了。 铜雕艺术文化