1998年的三种解读之三

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

马克·安迪森:流星一般的网络英雄

1998年,经济领域,政府与企业、政府与投资者的关系成为重大事件中不可回避的问题。随着一连串的购并及全球化的深入,大型跨国公司已日趋向垄断地位接近,大公司的市值富可敌国。对经济全球化,西方国家至今仍持肯定态度,发达国家也正是全球化的直接获益者。而发展中国家,在经济危机进一步恶化的一年里,却陷入十分困难的境地,有些国家不得不对国际资本关上了大门。

这是自由放任与管制两种经济政策激烈冲突的一年,在发达国家与发展中国家,我们看到了两种截然不同的倾向。这一年,有关资本的自由流动与管制、企业的自由竞争与垄断,在20世纪行将结束的时候,再次成为全球关注的普遍性话题。

垄断的轮回

年末,发生在美国的两大并购事件成了今年扰扰攘攘的经济生活中的“贺岁片”。一是埃克森石油公司与美孚石油公司的兼并,如果能成功,将是有史以来工业界最大的并购;二是“美国在线”收购“网景”,金额虽不大,在IT业却有特别的意义。两大并购显然都不是一般意义上二合一式的合并事件。

“埃克森”兼并“美孚”所需资金估计约490亿美元,两大石油公司的市值合计高达2400亿美元。如果仅凭巨大的但又难以直观感受的数字无法触动投资者的神经的话,想一想一个世纪以前,石油大王洛克菲勒在美国工业界的呼风唤雨,无论是“埃克森”还是“美孚”,都曾是洛克菲勒石油托拉斯里的一员,1911年被美国最高法院以《反托拉斯法》强制拆散,而一个世纪后的今天,这两个石油业的巨无霸又再谋求联合,这怎不令人心惊肉跳!

现在,洛克菲勒为组建托拉斯所做的种种合纵连横,圈套、计谋都被写进了哈佛商学院的MBA教程,垄断使托拉斯以外的企业付出的代价惨不忍睹。而当时,托拉斯的鼓吹者却称:“从此以后,企业可以突破个人能力的限制,排除无谓的竞争,维持完全的平衡,充分发挥垄断的全面效果。”

从合并到分立再到谋求合并,石油业两巨擘走过了一个世纪又16年。21世纪即将到来之际,各行业也都走上了合并这一座独木桥。合并的优势很明显:管理费用降低,规模优势显现,但无节制的兼并会否使消费者最终丧失选择的权利?在传统行业,这一忧虑为时尚远,毕竟“克莱斯勒”与“奔驰”合并后,世界上还有着不下20家大汽车公司,石油业还有着能左右油价的OPEC,今年不断上演的诸如“花旗”与旅行者集团合并等金融业的巨变也只能给消费者提供更多的便利而非提高费用。但在高技术产业,正如100年前蒸蒸日上的石油业,行业是否形成垄断以及对垄断公司的态度则将直接影响下一世纪的产业格局。

10月15日,美国司法部和20个州及哥伦比亚特区的首席检察官控告“微软”公司违反《反托拉斯法》一案在哥伦比亚地方法院开始审理。“微软”的视窗系统占有全球个人电脑操作系统的90%,垄断地位是不争的事实。而把操作系统与浏览器捆绑销售,则有借垄断优势摧毁竞争对手之嫌。今年,控告方除“网景”外,又有“太阳微电子”、“英特尔”和“苹果”等业界大公司加盟。正当全世界都屏气凝神,关注这一场世纪大战之时,11月24日,IT界又爆新闻,美国最大网络服务公司“美国在线”宣布以42亿美元并购“网景”。“美国在线”拥有近1400万网络用户,尽管与视窗用户相比比例很小,但在一个迅猛发展的行业,转机往往系于一线。

并购“网景”后“美国在线”又与“微软”的死敌“太阳微电子”达成联盟协议,将在Java的开发与行销上合作。明眼人一望而知,“美国在线”通过保有了网景公司,将阻遏“微软”“一网打尽”的迅猛势头。一轮以市场为主导的竞争又要从头开始。

在IT产业,垄断的概念已与传统行业大有不同。有一种观点认为,构成垄断必须是排除了竞争对手,使消费者别无选择,而垄断者可以随心所欲抬高产品价格。从这个角度讲,“微软”算不上垄断者,当然也谈不上滥用垄断优势。事实上,用户一直能以更低的价格得到功能更强大的操作软件。但另一种观点却认为,凭规模、市场份额和利润,“微软”无疑处于垄断地位,软件产品又具有极强的套装性,用户极易为抢先占领市场的企业锁定,“微软”利用这点把新老产品捆绑销售,明显违反了《反托拉斯法》。

其实,在信息业飞速发展的速度面前,旷日持久的诉讼战已显得跟不上行业发展的节拍。真正决定企业未来的已不是法院做出的裁决,而是科技本身。连比尔·盖茨都说,如果“微软”把握不准技术发展的潮流与方向,不能抢占技术创新的潮头,很可能被不知名的新兴企业淘汰。信息时代,正像联邦法院对IBM长达13年的诉讼因个人计算机的崛起不了了之一样,垄断已不止是对物质、资源占有,更是全新的技术力量,此时,瞬息万变的科技足以使竞争者处于同一跑道上。有人不禁揶揄道:“微软”的资源是2.5万科学家的大脑,即使像AT&T那样被强行拆散,法律又如何保障这些自由的头脑不重新走到一起。

据美国专业服务公司毕马威11月公布的调查报告显示,今年头三季度全球企业合并涉及金额达3830亿美元,比去年同期增长67%。1998年的并购特点是:超过10亿美元的巨额交易频繁,国际收购者将目光从发展中国家和地区转向发达国家,美欧跨国兼并交易活跃,发展中国家的跨国兼并减少。1998年兼并的一个突出特点是,企业并购活动中政府操纵因素越来越强。垄断的存在已无可置疑,在发达国家极力推行的自由主义政策下,发展中国家处于不利地位。

现在,不仅是投机者看到了一堵实实在在的墙

管制与关门

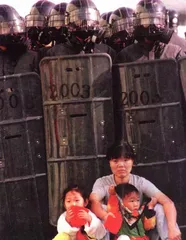

1998年是亚洲金融危机加剧并扩散至全球的一年,尽管如此,最惨烈的危机仍集中在新兴市场。5月,印度尼西亚经济急剧恶化,终至骚乱,印尼30年的发展毁于一旦,人民的生活水平降到孟加拉那样贫困国家的水平。几乎与此同时,日元告急,日元对美元的汇率降到8年来的低水平,随后俄罗斯爆发了金融危机。如果说东南亚乃至日本的危机因降低了全球的物价水平而对西方社会弊大于利或弊利相抵的话,俄罗斯的问题却把西方拖了进去,西方在俄罗斯有着大量的直接投资,卢布贬值加上股市暴跌使西方众基金折戟沉沙。巴西与俄罗斯有着颇为相似的外债结构,慌不择路的投资者卖出巴西政府债券,债市大跌。需求不振的全球市场还直接影响到西方公司的收益,7月中旬,纽约股市带动西方全线下挫,一时间类似1929年大衰退的论调弥漫全球。

对危机作出最强烈反应的,仍是马哈蒂尔和他领导下的马来西亚。

9月1日,73岁的马哈蒂尔向全国发表了长达85分钟的电视讲话,宣布对本国货币实行管制,任何马来西亚外的林吉特交易均为非法。为了对本币实行全面的控制,中央银行宣布,所有进出口的结算都只能以林吉特以外的货币进行。同时银行还限制马来西亚人手里持有的外汇数额。新的管理条款规定,外国人出售马来西亚的任何资产,在他们获准汇出之前,必须在马来西亚存放一年。

马哈蒂尔在美国《时代》杂志上撰文发问:你怎么能对一个正被老虎吞掉的人说,他的确是在为保护一个珍惜的物种作出贡献?马哈蒂尔所指的珍惜物种,是资本主义自由市场制度和全球化。马哈蒂尔说:“事实是,如果投机商没有向股票和货币发起进攻,本来是不会出现经济灾难的,如果说他们不发动进攻也可能出现这种情况,这种情况早就该出现了。40年来,这些国家的制度都是老样子,政府实际上也是老样子。这些国家在经济上远没有像现在这样倒退,而是飞跃前进。可以肯定,引起这些所谓奇迹的就是这些政府。也可以肯定,这些政府不可能单独成为经济崩溃的原因,但在把罪责归咎于这些政府的同时,货币交易商、外国资本家和在股市上抢劫游资的人却受到赞扬,说他们惩罚了这些政府,迫使这些政府改弦易辙,也就是说迫使这些政府采纳西方政府和企业的方式。”在这个意义上,马哈蒂尔把自己称做“离经叛道者”。这一次,与去年迥然不同,在经济学界,他甚至博得了喝彩,这次,他选准了时机——经济危机以来,国际货币和基金组织给所有危机中的国家开出的药方都是开放金融,开放市场。事实证明,这只能加速衰退过程。

1998年,对于全世界经济学家来讲,显然不是轻松的一年。

日本对金融改革、香港的官鳄激战以及马来西亚的断然退出构成了金融管制的主旋律,伴之以一些国家纷纷修改交易规则。凡此种种,都激起学界思考。此时,人们旧事重提,“北京的一只蝴蝶扇动翅膀,有可能在秘鲁引发一场地震”的形象比喻成为评论文章最常见的开首语。信息业的突飞猛进、信息传播的巨大影响显然是经济学家历来未曾重视的,在信息社会,“很可能连凯恩斯主义也低估了信息的流动所释放出来的破坏稳定的乘数效应”,美国《国际先驱论坛报》的记者评论道。新闻媒介、因特网、24小时的新闻评论、套利基金、投资俱乐部等等,都意味着信息不仅即刻就能获得,而且像滚雪球一样地积累。

自由市场理论在很大程度上依赖经济的自我矫正趋势。与其相对立的是凯恩斯主义,认为破坏稳定的趋势需要政府干预。显然,信息传播扼杀了自我校正。过去,一家公司或一个人花不花一美元被认为会促使三四个与其有关的公司或个人花或不花钱。现在,信息流动使之影响的范围要大得多,乘数扩大到令人难以想象的地步。

金融危机的始作俑者索罗斯也警告资本主义正濒临解体。至此,柏林墙倒塌后席卷全球的自由化浪潮的清算声更加强烈了。经济学家塞缪尔森和克莱因警告说,机械、武断而又过分地照搬美国的金融体系导致了亚洲的金融危机。日本的评论家西部指出:“近10年来,民间活力和市场活力的标签被到处滥用。然而,世人应该感到惊讶的是,经济学上却不存在有关‘活力’的概念,倒是凯恩斯借助‘冒险精神’这一词强调了外因对经济运作所起的决定作用,仅此而已。”种种迹象表明,一个始于1991年的惊人的经济扩张周期正在结束。

结束也罢,继续扩张也罢,一场危机至少已使经济学家认识到,全球化与自由化浪潮所带来的并不如它所承诺的那般美好。对于发展中国家尤其如此。不过,9月16日美联储主席格林斯潘在国会作证时,仍然强调资本管制绝对错误。对经济趋缓,西方国家普遍采取降息对策。显然,对经济全球化,发达国家游刃有余,这也反映出所谓“公平秩序”下的实际的不平等。当然,若以世界公民的眼光,即使是不平等,也是合理的。

1998年,经济上仍是各说各话的一年。

合并狂想曲

历史自1998年开始了新的一页,从此,世界似乎只有想不到的事,而无做不到的事。两家最大的石油公司合并了,而在兼并案公布之前,这几乎是人们不敢想象的。既然AT&T也是被《反托拉斯法》强行拆散的,15年后,AT&T为什么不能与7个小贝尔重新合并为一?“微软”与“英特尔”是IT业两家最赚钱的公司,早被业界称为Wintel联盟,为什么它不干脆融而为一?世纪之交,想象的天空已经打开。

AT&T的确在今年的资本市场有大动作,它斥资217亿美元购买了有线电视巨头美国电信公司,这个大胆的举动可以使这家长途电话公司向数百万的家庭住户提供当地电话服务和高速度因特网接入。7月,AT&T还与老对头英国电信组建了合资企业。随着发达国家纷纷开放电信,全球电信业进入了一个巨变潮,在这个潮流下,为取得包括电话、电视以及因特网的控制,很难想象如果条件成熟,AT&T 不会与它的昔日的同室兄弟,今日的对手谋求合作。

100年前,来自芬兰的诺基亚还不过是个生产纸制品和橡胶套鞋的小公司,现在,它生产着全世界20%以上的移动电话,以及电信基础设施的相当大的一部分,而它的手机生产才只有16年的时间。随着无线通信、娱乐业、数据传输和传统电话的飞速融合,一切能想象到的都在成为现实。如今,诺基亚的管理人员已不把手机叫“电话”——它们日益具备接受和发送短信息和传真的功能,甚至还能浏览因特网。如此剧变之下,不联合是没道理的。

合并是大势所趋,但对不同的企业,还需算笔细账。比尔·盖茨说过,硬件只是一种商品,电脑业的真正价值在于软件。以如此傲慢的态度,盖茨为什么非要向“英特尔”示爱呢?此其一。其二,“英特尔”的毛利率为53%,“微软”达90%,一个已经赚到了垄断利润,何必把脚插到费力不赚钱的生意中去。不过,也有另一笔账可算,如果“微软”把软件做得更适合在奔腾芯片上运行,每台电脑Wintel可多赚200美元,何乐而不为?不过,《反托拉斯法》恐怕缠得更紧。

“可口可乐”与“百事可乐”则没有高科技所带来的“秘密”,目前“可口可乐”占有全球50%的份额,“百事”占21%,合在一处,市值将超过两大石油公司。若果真合并,首先,广告界会吓破了胆,两家公司每年34亿美元的广告不是笔小钱,这可是全行业的一大损失。当然,全球观众也失去了不时观看可乐大战的眼福。其实,可乐大战压根儿是一场骗局,不打仗,谁也不去喝这种药水。合并只会使可乐销量萎缩,损失的是整个行当。

1998年,全球银行魁首的宝座也屡次刷新。各行各业,老大与老二的合并都可任观者展开想象,“波音”与“空客”、“沃马特”与西尔斯百货、“迪斯尼”与“时代华纳”……想到绝处,但愿不吓破胆,为一个寡头治下的地球搞得睡不着觉。 经济学美国公司市场垄断