读者来信(78)

作者:三联生活周刊(文 / 齐大任 魏振东 候京生 彭卫勇 冯越 魏德胜 胡安东)

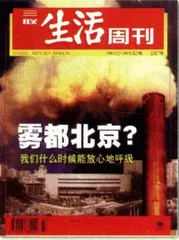

这期封面标题应改为《北京还是否适合居住》。我们的意识中,至今还没有树立人的生存境况才是第一位的观念,所以才会因发展的硬道理牺牲所有人的生存利益。

北京 齐大任

电视竞选

河南郑州大学 魏振东

又到了选人大代表的时候了。今年我们学校所在选区的代表共有两位,一个是历史系教授、一个是前陆军大校。那天全校几千人在操场排队投票的时候,两位候选人都站在台子上,互相握手致意,历史系教授还给陆军大校敬了一根烟。然后我们就排队轮流到投票箱投了选票。当时电视台的摄像机架在台子前,忙着给候选人和选民们录像。

这次选举比我在高中时的选举要好一点。当时我第一次参加选举,紧张得不得了。候选的三位有一个是我们学校的老师,另一个是其他学校的,第三个就不知道了。这一次两位候选人在现场与选民们见面,我终于知道我选的是谁了。

看到电视台的摄像机,我突然想到要是两位候选人在现场来一次演说,通过电视台播放出去,我想应该是大部分选民都会对候选人有更深的印象,填写选票也会更加准确一点。

现在是媒体大战,竞选演说的报道肯定有大量观众,同时进一步让更多的选民对候选人有更深刻的了解,这应该是有助于我们国家的民主与法制建设的。

买房子的困惑

常州 侯京生

据《中国青年报》11月10日介绍,我国1990年国务院55号令颁布的《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》中规定:居住用地的使用权出让最高年限为70年,期满后土地使用权及其地上建筑物和其他附着物所有权由国家无偿取得。

我原本并不知道有这样的规定,看了报纸之后,不禁吃了一惊。

现在的房价本身就不低,工薪阶层往往要花费十几年的积蓄才能够付清购房款。而且房子作为不动产它的抗通货膨胀的能力是众所周知的,70年后房子的实际价值恐怕比当初购买时的房价要高出不止一倍。然而到时候却要无偿地交出。交出去就没有地方住了,后来人们只好再节衣缩食十几年重新要回原本属于自己的房子。买房人心里会怎么想呢?

应该说,1990年国务院颁布的那个有关城镇国有土地的暂行条例,比起原先“国家所有、无偿划拨、不得转让”的土地制度,已经是一个进步。但是在世纪之交、十五大召开后新的思想解放方兴未艾的今天,以前那个“暂行条例”是不是有修改的必要呢?

一代伟人邓小平说得好,共产党人制定政策,要看人民欢迎不欢迎、拥护不拥护、赞成不赞成。如果你是房屋的所有者,你对上面所说的1990年“暂行条例”中有关70年后房屋无偿交出的条款是不是欢迎、拥护和赞成呢?

反正我不赞成。

不寄贺卡?

北京小西天 彭卫勇

快到圣诞节和元旦了,往年热热闹闹的贺卡销售活动中,今年又增加了一个新节目。北京的绿色大学生论坛号召发起了一个“减卡救树”的活动,学生们还到北太平庄邮局作了贺卡消费的调查,并征集贺卡替代品。据说中央民族大学的学生已经联系来花种,希望用花种代替贺卡表示美好情谊。

据宣传材料上说,每生产4000张贺卡就相当于砍掉一棵树。由于做贺卡要求纸张质量上乘,对纸浆原料也马虎不得,所以少寄贺卡就等于保护绿色环境。

但是我还是觉得从这样的简单数字推理得来的结论过于轻率,怎么就没有人计算一下贺卡消费创造了多少就业机会,产生了多少利润,进而有更多的经费来保护更加致命的环境污染呢?难道我说的这个逻辑不合理吗?我想人作为一个消费动物,面临的发展与环境保护的矛盾是很难一两句话就说清楚的。这个“减卡救树”的活动有把这种矛盾简单化,因而也有形式化的危险。如此推理下去,也许身体好的人不应该用暖瓶;所有的人都应该骑自行车上班等等。别忘了人除了是消费动物之外,还是有创造性的动物,贺卡就是人创造的文明成果之一,岂能一笔勾销?

既不能不寄贺卡,又不能不保护生态,这正是我们的真实生活。

人间并不缺少塑像

辽宁大连 冯越

好多报纸的周末版登了河南省许昌市一家农民为已故刘少奇主席铸造铜制塑像的事。还有为抗洪抢险斗争中牺牲或病故的先进人物铸造半身铜像的事。

说起塑像来话长,曾有过一个到处都是塑像的年代。例如在北京海淀区的学院路一带,成府路东口那儿,十字路口的东、西、南、北各有一所大学,于是也就各有一尊同一人物的巨型塑像。现在已经拆得不剩几个了。

最近我也看到一些地方报纸上关于塑像的建议,比如在广州,有人建议树立周恩来的塑像(因为他与广州有很深的渊源),跟着就有小学生提出要为此捐钱;在上海,有人提出建立雷锋的塑像,连地点都有了,是在普陀区。但这些未付诸行动。刘少奇铜像却是已经树立起来了。

对一个人的纪念,是否要在塑像上?我觉得既劳民伤财,又土里土气。埃及金字塔的狮身人面像,中国的庙宇里有各种佛像,那都是历史文物了,当时的人就是那么个水平,不崇拜点什么睡不着觉。今天,我们要追求真理,面向科学,走向未来,没有必要造成对领袖的崇拜。领导干部的任期制和退休制,国家民主生活(包括选举制度)的进一步完善,有助于我们树立正确的历史观念。过去的塑像就留在那里吧,再不要树立新的了。

宫灯算什么文物?

昆明青年路 魏得胜

3年前,有关部门对一批革命历史文物进行拍卖,天安门城楼上的一对宫灯,亦在拍卖之列。北京百亭鱼乐园为追求广告效应,竟然以1380万元的天价买走这对宫灯,导致该企业债务缠身,最终无力偿还,不得不将企业转让他人。最近有媒体报道说这一对宫灯放在一个破旧的仓库里,已经盖满灰尘。有文章认为,对企业来说,一对宫灯实在没啥可用,即便当作废物,也是不可利用的废物。因而批评企业法人没头脑,带累一个企业跟着倒楣。

我倒认为,一对只有政治意义而没有多少文物价值的宫灯,其拍卖本身就值得存疑。比方说,一把普通的椅子,就因某个历史性的人物坐过一下,某一天,这把椅子的主人突发奇想,把它弄到拍卖市场上去,凭借那历史性的一坐,加上人为的炒作,那把毫无价值的椅子兴许就身价百倍。倘真如此,就得考虑拍卖行业是否出了问题,它的游戏规则是否遭到人为的毁坏,或根本就不健全。因而有必要怀疑,是否有人借拍卖行业的弱点与漏洞在巧取豪夺。

订报不如买报

银川市 胡安东

年底一算账,家里的财政预算出现了赤字,透支的主要原因是,花在报刊方面的开销经常重复。说白了,就是单位订了,街上又买了。为什么要重复花钱?关键是买报、买杂志要比订报、订杂志更为便捷,更容易一睹为快!我家门口那位“老报童”非常守时,从太阳出到太阳落,各种报纸、杂志每天以新换旧,源源不断。年初我以《南方周末》作为比较,门口买要比单位订整整快一天,而女儿的《儿童文学》和《少年文艺》往往摊上见了两天,收发室仍姗姗来迟。有一次,朋友买的《三联生活周刊》封面都揉成了卷,我的那本还未见影儿。尤其是双休日想看消息灵通的周刊,对不起,掏钱买吧!

我怎么也琢磨不透,编制齐全、装备精良的中国邮政,为什么会输给单挑的“老报童”?后来有一天我明白了,前者是按部就班,每天固定时间接收,每天固定时间发送;而后者却随叫随到,随到随卖。因为“老报童”明白读者(顾客)的心思,报纸、杂志撂久了就成为“回收物资”,最能体现“时间就是金钱”这一价值规律。

但有一点我到现在也不明白,据说中国邮政大军已经亏损了上千亿,但工资、奖金却始终不愁。倒是那位“老报童”每月辛辛苦苦的劳动所得只有300元左右。无论算一笔“心理”账还是“经济”账,从明年开始我都下决心改订报为买报。