两个女人,两种放弃

作者:王珲

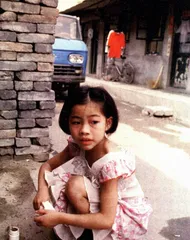

萨尼

常立新突然出走

常立新踏上西行的列车从北京消失。

这一天离11月4日《收养法》的颁布只有1个月零20天。

因常立新离开而陷于无人监护境地的7岁的萨尼,现被某不愿透露姓氏、单位者接收,关于她的情况,北大附小应要求对外界只字不提。

新修订的《收养法》明确规定年满30岁无子女、有抚养能力的成年人可具备收养资格,而收养关系一旦确立,公安部门将依照规定为被收养人办理户口登记。

法律的更新让30岁的常立新越过原本需要等待5年的障碍,有望获得一个合法的收养人身份,而这一直是几年来她为之奔走呼告的。北京市民政局的有关负责人说,其实她只需再等几个月,等到明年4月1日《收养法》实行之日起。

常立新的激烈举动只在小范围内的知情者中被百般猜测,有一种声音在人们的议论中占了上风,即常立新已不堪重负,精神濒临崩溃。据同为收养者的莫辉告诉记者,在9月14日常立新离京之前,她的情绪极不稳定,两人通话过程中,常立新哭着说自己既无本事又无后台,没有人帮助,为了一个萨尼已经累得不成了……她的诉说声嘶力竭,语无伦次。14日凌晨两点,家在北京火车站附近的莫辉被一阵叩门声惊醒,赫然发现常立新拎着大包小包从北京的西郊跑了过来,她的身后站着萨尼。

一夜的劝导都未能阻止常立新要走的决心。她已然把家中所有别人送给萨尼的300多件衣服捐给了灾区,该卖的东西都卖了,行囊中只带了两件毛衣、两条裤子,而萨尼除了一个书包,只有身上的一条连衣裙。常立新在熟睡的萨尼脸上吻了吻,便踏上了清晨9点的火车,她对莫辉的请求是:“把萨尼带到民政局门口,让她自己走进去,什么时候她的户口问题解决了我再回来。”

莫辉把萨尼带到了民政局。民政局内,常立新的事情早已众人皆知,他们迅速作出将萨尼送往福利院的决定。莫辉与几个望日莲协会成员——常立新发起组织的未经注册的收养人民间社团——商讨后认为,他们无权代表常立新将萨尼送入福利院,这一结果也并非是常立新的初衷。于是他们决定将萨尼送回北大附小。

9月15日的上午,几个声称受常立新之托的陌生人来到学校,把萨尼双手空空地送进教室后走了。萨尼说妈妈走了,她表现得若无其事,快乐非常。晚上,没有人来接萨尼。北大附小对把孩子像包袱一样推给校方的行为感到气愤难平。据萨尼的原班主任黄小平老师介绍,一直到9月28日,萨尼的监护工作都是由北大附小的老师和家长们轮流来做的。萨尼的学习用具、生活用具他们重新配置了一套,然而母亲的缺失却让他们感到分外棘手。

10月6日,当莫辉等人再次来学校看望萨尼时,遭到校方严厉拒绝。据悉,校方已为萨尼安排了一个吃、住都很稳定的地方,她可以像同龄的孩子一样学习生活,但是她的学习场所已不再是北大附小。校方对外的统一口径是,萨尼现在生活很幸福,收留者不希望她被打扰。

此事造成的负面影响已经显露出来。一个直接的表现在于,两年前出于人道主义立场免收赞助费接纳没有户口的萨尼入学的校方表示,再接收此类孩子时将慎重考虑。在记者打往常立新家的电话里,平日与女儿关系淡漠而冲突不断的老父亲常广路泣不成声。面对人去屋空的房子,常广路焦虑的不仅是女儿去向不明,还有踪影全无的萨尼,“他们不让我见她,这小女孩好歹我们也养了7年啊!”

难以舍弃的是什么?

没有人知道萨尼现在的感受。但9月14日早晨萨尼醒来的第一句话是:“哦!妈妈走了!”这个7岁女孩的欢呼着实让莫辉感到震惊,“我抱着这可怜的孩子直掉眼泪,常立新平常管萨尼管得太严了,萨尼在她面前怕得跟小老鼠似的,可是她不明白,失去了妈妈意味着什么”。黄小平老师说:“萨尼对此早习以为常了,但看得出她还是挺想妈妈的,妈妈虽然走了,但她从始至终没有说过妈妈一句不好。”

由于媒体报道的介入,常立新每天的事情就是忙于奔走,她骑着车,带着两个馒头,一早出门,从北京西郊甚至会骑到东边的通州,去看看望日莲的成员,到各政府机关去申诉去碰壁。望日莲的成员没像她这样有特殊性,他们有自己完整的家庭,在为社会义务抚养着一个孩子的时候还有自己的工作,而常立新未婚,无业。她所承受的巨大压力,让她把为自己正名、为被视作非法收养的人争权益当作了生活的重心。9月,《中国青年报》、中央电视台把常立新当作关于收养的社会问题进行讨论的时候,她却没有参加讨论的资格。人们开始试图用理性的态度寻找问题的社会性,从官方立场出发的民政、计划生育部门的思考角度与民间站在社会学、伦理学角度的思考发生激烈冲突。

然而常立新的悲剧还不仅于此。据她的家人和朋友反映,常立新性格中有过于固执与暴躁的一面,这使得在面对周遭强大的流短飞长的议论时,她没能获得有效的支持。在萨尼身上,人们看到一个被爱与恨两种极端方式混合养育大的孩子。

而媒体也把常立新推到了骑虎难下的境地。常立新喜欢四处旅游,而萨尼使得她不得不改变。几年来她游走于各种机构,心态的矛盾也使得她不能迈出果断的一步。

然而这一次常立新却不顾一切地跑了。据悉有一个直接却荒诞的原因是,常立新要与萨尼达成合法的收养关系,必须先查血清和处女膜是否破裂以证实萨尼非常立新所生。熟知常立新的人都不敢确信她是否还会回来。9月14日晚上10点,莫辉接到的电话里常立新仍在哭泣,那时她在洛阳,常立新说她要登上世界屋脊让世人知道她所承受的痛苦,萨尼是社会的孩子就让社会管吧……关于常立新现有的消息停留在9月30日,她打给父亲的电话说,把留下的500元钱全部资助给远郊县几个读不起大学的孩子……

另一个女主角:冰冰

媒体上另一条引人讨论的报道也是关于捡孩子的。

少年天宝的火车流浪生涯让公众们关注,是因为他遇到了冰冰。在中关村,在北京南站,人们对那些被卖盗版光盘的妈妈抱在怀里做掩护的婴幼儿熟视无睹,对那些脏兮兮讨钱的流浪儿的纠缠百般厌弃,人们却震惊于冰冰和天宝的相遇。

冰冰在三里屯开着她的“芥茉房”,每逢周末,京城摇滚界元老级的人物就会聚在这个酒吧里唱歌。这是冰冰喜欢的一种生活。夏天的遭遇扰乱了她,她现在拒绝纷沓而至的来访者:“每个人都有自己的生活,关于这件事我不想再说什么了。”

用金色把头发染得盖子一样的冰冰有自己的生活理念,她说,“我只是做了一件我想做的事情。看到天宝流浪,我觉得这么聪明的孩子是不应该这样的,所以我想把他送回他母亲的身边。让《生活空间》来拍摄,只是不想让人家说我一个未婚女人,身边怎么突然有了一个孩子,他们的镜头可以做见证。现在事情都做完了,天宝回家了,全社会都关注了天宝,他有了好的读书环境,这一切就很好了。”冰冰想起把天宝送回他母亲身边的那天,天宝在与她分手的时候说了一句话:“姑姑,我还会回到你心里的。”这句话让冰冰心跳。接下来的几个月里,冰冰都克制着自己不去看天宝,清楚她自己应该与天宝有什么样距离。天宝当然也需要时间不被打扰,需要用他自己的力量来面对新的生活。

冰冰以近十年在欧洲习惯了的思维方式处理了天宝。在西方有专门的机构——儿童教养院接纳这些被遗弃或父母丧失养育能力的儿童,以良好的环境保证不幸的孩子正常成长。在收养天宝之前,冰冰首先向联合国驻中国办事处求助,她被告知中国的孩子由中国的民政机构管理,于是冰冰又把电话打到了民政部。民政部的官员解释了中国的《收养法》,即在天宝的监护人还健在的情况下,他人无权收养。朋友们的热心和对本国国情的熟谙完善了冰冰行动的理性,他们帮她找来了天宝的家乡北京房山区公安局的电话号码。他们建议她借助传媒的力量,可以更好、更快地将天宝送回母亲身边。

冰冰说服天宝回去时对天宝说,“小孩连妈妈都不爱的话,是不会去爱别人的。”天宝当时听懂了冰冰的话。他希望自己好好读书将来挣很多的钱,然后拿出一半来给妈妈盖所大房子。

放弃的意义

关于天宝会不会再跑的猜测很多,然而冰冰觉得即便如此,天宝的路还是要由他自己走,“我会在远处关注他,如果他的家庭无法再负担学费,我会继续支持,一直支持到他读完大学。他肯珍视自己读书的机会,那是我们的缘分”。

冰冰告诉记者:“天宝给我一个机会,认识生活,认识生活中一些特别美好的事情,体会到帮助别人的快乐。但我不是一个做英雄的人,我很现实,我有自己的生活,我所做的事情只是基于最本性的东西——爱。天宝有家,有自己的妈妈,如果我越过他家庭的责任来收养他,那太过分了,这也会影响我自己的生活。对于天宝来说,不能给他太多超越他平常现实的东西,否则帮助便纵容了他的惰性,这是对他人格的歪曲。”

拍摄《天宝》的编导樊馨蔓对冰冰的做法大为欣赏,从冰冰身上她看到了一个善良却理性的女人。身为记者,樊馨蔓深知每一个普通人都有遇到此事的可能,善良是值得肯定的,但个人的善举不加规范,帮助就会变得无边无际,困难就会不断出现,因此她在《天宝》的结尾留下悬念:“我没有回答回到家中的天宝会怎样,我希望人们更多关注天宝代表着的社会问题。遇到天宝,冰冰首先问的是,公安局管不管,民政部门管不管,媒体管不管?她主动给我们打电话,使得整个社会思考。《未成年人保护法》制定出来了,而真正遇到这些问题的时候,法律是不是在起作用呢?社会的责任又在何处?”

针对天宝和萨尼的现象,北京青少年心理及法律咨询中心的宗春山提的问题更为尖锐,他说:“善良的愿望代替不了残酷的现实,人们寄希望于法律的健全,社会福利的完善,然而即使法律强制执行了,一个不具备教养能力的家庭又是否能胜任?家庭个体的问题不处理好,社会就永远有着被遗弃的‘狼孩’。”