17000000人的黄铜时代

作者:三联生活周刊(文 / 高昱)

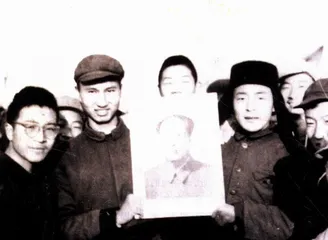

这是北京知青李仿地保存至今的两张31年前的老照片。虽然破旧而模糊,但现在它们被塑料膜纸压得平平整整,夹在一本考究的影集里,默默记忆着那个恍若隔世的燃情岁月。左图为1967年11月16日李仿地等400余名北京知青在天安门广场挥手上路的情景;右图是2天之后在锡林浩特,女知青们第一次穿上蒙古袍时的合影

“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要。”——毛泽东 1968年12月,毛泽东发出“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要”的指示。以此为标志,“上山下乡”运动至今整30年。

但实际上,城市知青下乡的历史应该自1956年始。据统计,1956~1966年的10年间,已有120万城市知青下乡,其中1962~1966年5年内下乡的占100万。美国哥伦比亚大学研究中国政治社会学的著名学者托马斯·伯恩斯坦在他所著的《上山下乡》一书中,把这种大规模下乡的背景看作是“有效地控制城市人口增长,力图使教育的发展与社会经济协调的重要举措”。据该书提供的数据,自第一个五年计划(1953~1957)时期,我国工业以18%的比例增长,城市就业平均每年增加约140万新职工。这140万新职工中,有40万来自农村,城市人口亦随着工业化发展而增长。1949~1957年,城市人口总数从5800万猛增至9200万。1957年,高层决策者们开始意识到应严格控制城市发展,但大跃进又使城市陷入了发展狂热。等三年自然灾害过后,当时的国家经济委员会主任薄一波才在一次讲话中检讨:“我们从农村吸收了太多的人力到城市,自然灾害表明,我们的城市人口超出了我们农村可以负担的程度。”他提出:“我们的城市人口必须从1亿3千万降到1亿1千万。”

自然灾害之后,经济发展紧缩,就业比例大幅度降低。托马斯·伯恩斯坦提供的另一组数据是,1955年,我国城市普及小学教育时,城市在册小学生总数1320万,1972~1973年,城市在册小学生总数2200万。由此推算,60年代末,每年约有300~400万中学毕业生,而当时大约每91个中学毕业生中只有1人能上大学。

值得注意的是,当时我国的整体政策,是消费保持低水准,尽可能节省城市服务设施、住房、交通的投入及减少工资总额。政府鼓励家庭妇女就业,因为让已婚妇女就业不需另外提供住房及其他设施,有助于使个人工资收入控制在较低水平。在这种向低水准看齐、节省资源消耗的前提下,1975年与1957年相比,妇女就业的百分比上升了近50%,这就构成了60年代末号召与动员知青大下乡的背景。从1967~1978年,据不完全统计,有1700万知青下乡。托马斯·伯恩斯坦则把这时期下乡的人数确定在1200万,他把当时我国城市人口总数预测为1.25亿。这意味着10%以上的城市人口流向农村,它使得城市一下子变得空空荡荡。

从1967年开始的知青大下乡到1975年开始的知青大返城,1700万知青像是汹涌的洪水,从城市涌向乡村,又从乡村涌回城市。少则三五年,多则七八年、十余年,这1700万中的大多数在艰苦生活环境中因缺少必要的生活保障,带着各种各样的疾病,心力交瘁地回到本来就应该是他们居住的城市。这1700万中的大多数在回城后不可能得到妥善的就业安排,或者说勉强就业后现在又面临下岗的命运。这1700万中的大多数因此而愤怒地称他们是“尚未成年就下乡,刚赶上好日子就下岗”而被抛弃的一代,称下乡实际已经埋葬了他们的青春乃至一生。

对于这些知青来说,恐怕不仅仅是对苦难的控诉。比经历苦难更为痛苦的,是对他们已逝去的青春年华价值的追问:下乡5年、8年、10年,究竟留下了些什么?

一位去东北插队的知青回答是:“我们下乡的所有目的好像就是我们需要安置,所有的吃苦只是为了我们能在农村生活下去。干一年农活,为了换一年口粮。冬天上山砍树,是为我们取暖,在东北几年,周围山上的树都被我们砍成了秃子。后来,冬天干脆回家,也省了柴禾。一年的工分连回家的路费都挣不出来。”

1700万知青在这些年内,即使创造了财富也是有限的,大多数知青云集的农场、建设兵团都亏损。许多地方其实是在劳力本身过剩的情况下接收知青的。知青作家陈村在反思30年前的下乡时的感触,也许反映了相当多人对知青价值的反思:“我回城已有23年了,几回回梦里回乡下,醒来吓出一身冷汗。我不知别人今天是否还有豪情去战胜暴风雪,我明白自己的软弱,实在是非常害怕。这辈子,我干过许多工作,出过苦力,最最不堪的就是当农民了。农民的地种得好好的,我去了,地没种得更好,还要分农民的钱。他们已经没吃没喝的,还要分钱给我,真是罪过。后来我病退回来,我插队的无为县的老乡也出来了。我家请过一个保姆,她是无为人。我对她说,以前我到你们那儿去,现在你们到我家来。我认为还是这样比较好,她也这么认为。既然当年的知青和当年的农村的同志都这样认为,可见叫我们下乡是一件不好的事情。”

值得一提的是,在知青下乡30年之际有位何平写了篇《知青》的文章,称知青“看上去什么都是,其实什么都不是”:“你说他们是农民,他们连句像样的土话都不会说,和老乡永远格格不入。乡亲们提到‘知青’晨起要刷牙睡前要洗脚的臭毛病心里就有气。你说他们是市民,城市户口早就注销了,每年在城里的时间呆得长一些,真正的市民就会看不顺眼,各级组织也要软硬兼施地把他们往乡下赶。你说他们是知识分子,他们中间几乎没有一个人受过完整的教育,有自己的专业。你说他们是文盲,2000万人里写过大字报的人不会少于1800万。”这位何平认为当年实在没什么值得夸耀,他轻蔑地说:“那时候最时髦的服装是伪造的军服,最流行的歌曲是《文化大革命就是好》,最文学的杂志是《朝霞》,最熟悉的电影明星是西哈努克,最亲切的旅行器是火车的硬座车厢。”

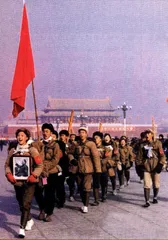

广场上嘹亮的战歌与手臂的森林,曾是无数年轻人激情难抑的场景,可现在它离得那么遥远(新华社)

应该说,正因为有这种对价值观的追问,才导致了面对今年知青下乡30周年的大争论。

引发这场争论的是知青作家张抗抗,她在4月13日《文汇报》上发表的《无法抚慰的岁月》中称:“我们这一代人曾经历的苦难,已被我们反复倾诉和宣泄,我们这一代人内心的伤痛和愤懑,已激起了世人广泛的关注;我们这代人对于历史和社会的质问,已一次次公诸于众;然而,临近20世纪末,我们这一代人,是不是能够低头回首,审视我们自身,也对我们自己说几句真话了呢?”张抗抗认为,不能再用知青自欺欺人,因为这一代人并没有真正的文化与知识。她称,这一代人知识积淀最厚的部分是“阶级斗争”“知识无用”“革命的螺丝钉”等教条主义。说这一代人喝“狼奶”长大,还应加上泡饭和咸菜,蛋白质含量太低。这一代人是受极左意识形态毒害最深的一代,然而许多人至今不敢正视自己曾误入的歧途,把所有责任都推给时代承担。这一代人从事高科技、高级经贸活动的人才和成为高级管理人员的比例极小,大多数人只能从事普通的熟练劳动,成为这个社会金字塔的底座。张抗抗认为,所谓的“最后的理想主义者”只是知青虚妄的桂冠,这一代人正一天天陷入被淘汰的尴尬处境,“是一只蚕蛹,被困于黑暗中,但我们已经无力咬破茧子”。张抗抗的感慨是:“今年30周年,奇怪的是不但不去反思,反而把它搞成一个庆典,这太悲哀了。”

张抗抗这种“要反思”的声音之前,韦君宜在《思痛集》中这样说:“这一群‘文化大革命’新一代,后来大多数都成了没有文化的人。有一些在农村里苦读,回来补十年的课,终归差得多。有些人把自己的苦写成小说,如梁晓声、阿城、张抗抗、史铁生、叶辛……现在已经成名。但是他们的小说里,都写了自己如何受苦,却没见一个老实写出当年自己十六七岁时究竟是怎样响应文化大革命的号召,自己的思想究竟是怎样变成反对一切,仇恨文化,以打砸抢为光荣的?一代青年是怎样自愿变做无知的?”

张抗抗的反思之后,谢泳发表《知青作家的局限》,进一步认为:“我们已经讲了不少青春无悔的故事。如果每个人的过错都可以归之于时代的话,那我们这个世界里就没有什么罪人。”他认为,知青是那场灾难的参与者,要是个人没有反省,良心上永远受不到谴责,对于一个民族的进步有害。

针对谢泳的文章,马上有知青作家提出这样的问题:那么,教育出千百万红卫兵的老师们应不应该追问?对全体国民也对红卫兵们完成了奴化和仇化教育的整个社会机器、教育系统应不应该追问?对保证这十年浩劫一直闹下去的政治制度应不应该追问?为什么对于“文革”可以不断批判的只有两种人:一种是被判了刑的死老虎“四人帮”,一种是无法无天、无恶不作的红卫兵?持这种观点的人认为:在全民参与的“文革”中,红卫兵不仅是简单意义的替罪羊。在历史的事实中,红卫兵仍从来就没有像纳粹和武士道们成为过国家权力的一部分,他们作为红卫兵的被煽动被利用,和作为知青的被抛弃被无视,最恰当不过地说明了他们在“文革”中的地位。所谓的上山下乡,是专制体制下人类历史上规模最大的一次无人性也无人道的政治流放。正是这些被命运带到底层的知青们,在颠沛流离中开始了“人”的觉醒。

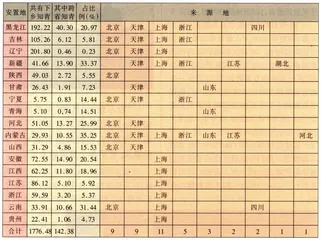

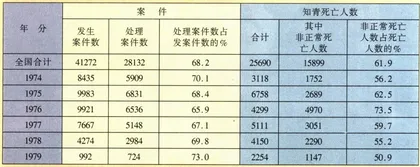

跨省知青安置情况(1961~1979)

注:本表据《全国城镇知识青年上山下乡统计资料》第2、16~15页有关数据编成。

30年后的今天,究竟怎样来面对这样一段历史?

托马斯·伯恩斯坦在他的著作中,给这场运动以极高的评价。他认为,现代化使人们的期望与这种期望的满足之间出现了差距。现代化促使人们产生流动的欲望并对流动感到习惯。这种流动既是横向的,又是纵向的。农民想要离开他们的村庄流动到城市以寻求更好的生活;干体力活的人渴望从事白领工作以提高自己的社会地位并增加工资收入;受教育的要求增加,因为接受高等教育是争取到受人尊敬的职业的主要途径。然而,人们期望值的增长速度比经济发展的速度快,其结果是,城市的基础结构所受到的压力增加。政府面临着“城市人口过于集中”的问题,又没有能力调节乡村流向城市的移民,或使教育的发展与城市所能提供的就业机会协调一致,就会产生城市的危机。他认为,30年前的那场大下乡,曾使中国成功地成为“第一个策划了人口倒流去乡村的社会”。他称“这场运动之所以具革命性,是因为它含有永久性的插队落户的指导思想,含有受过教育的城市人也能当农民的思想”。

托马斯·伯恩斯坦当然不可能深切地体会到:这种人口倒流对于1700万人来说,是一种多么沉重的代价!

知青导演陈凯歌是以《出埃及记》中的大迁徙来形容他曾参与的这次大下乡:“1700万人!相当于一个多澳大利亚或者近10个新加坡的人口。摩西当年带了多少人?可惜这1700万中的大多数并不是自愿的迁移,要不然会创造多大的奇迹?”陈凯歌哀叹道:“我们太容易否定自己,历史好像都是从否定过去中再重新开始。我们有5千年的历史,可是回过头来一看背后的园子里空空的,一片荒芜。”

一个善于忘却自己历史的民族与一个不敢反省自己的民族同样可悲。

30年在历史长河中只是瞬间,但30年前,毕竟有1700万人曾那样生活过。他们生活过的这一段历史和他们所付出代价的价值,相信会有越来越多的历史学家、政治社会学家来评说。而对于每一个拥有过那段生活的人来说,30年后,还保留在他们心灵深处的,他们珍藏着的究竟是什么?毕竟30年前和30年后,是两个价值观完全不同的时代。

这里记录的只是1700万中3位普通人的叙述。他们可能确实已经是被我们这个时代跨过去的一代,但他们不可能抹去自己心灵上的这一段无法超越的印迹。

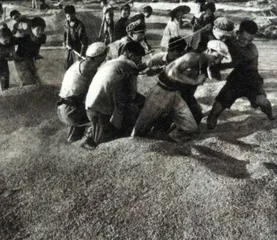

知青们被告知,生产斗争、阶级斗争与科学实验是每一个“有抱负、有志气”的年轻人“任重而道远”的三项伟大革命运动(新华社)

申晓亭,现年48岁,1967年11月下乡,到内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额仁戈比公社额仁宝力格大队插队

“我不想用‘苦难’来形容我的知青生涯,因为拥有苦难并不代表着一种富有,但我知道苦难对理想的意义。我不是个贫穷的人。”

“我觉得我是自觉和主动的。他们告诉我,可以去内蒙古牧区插队,也可以去东北建设兵团。去插队不如去兵团,没有组织,没有一个月32元的固定工资,也没有任何福利待遇,而且艰苦。但我毫不犹豫地选择了内蒙古。

“到内蒙古之前,除了电视风光片和上学时背的‘天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊’,我们对内蒙古可以说是一无所知。等到了才知道,他们那种游牧生活外人其实很难适应,有好心的牧民开完欢迎会就说,这帮大城市来的娃娃能把生活活下去就很不容易。当时正是大冬天,遍地是雪,把雪扫一扫就往上铺毡子睡觉,下面连块木板都没有,也没有被子可盖,常常睡着睡着就像掉进冰窖里一样。那么冷的天,零下三四十度,我们又点不着炉子。牧民烧的是干牛粪,可我们依葫芦画瓢捡来的都是上了冻的湿牛屎。

“另一种格格不入是生活习惯上的。草原上根本没有厕所,每个人都是就地一蹲,拿蒙古袍子下摆挡挡了事,看见男人们走过来,女知青都羞死了。草原上有的是数不清的虱子,和牧民坐在一起就能看见他们身上爬来爬去的虱子,我们自然也无法幸免。有个叫贾小牛的战友恨极了,拿敌敌畏往衣服上喷,结果中了毒,差一点就死了。

“我们是为消灭城市与农村的差距而下乡的,毛泽东有关‘今后的几十年,对祖国的前途和人类的命运是多么宝贵而重要的时间’,以及‘任重而道远’等语录,确实成为我们这一代人立志承担的历史责任。共产主义的平等,在平等中共同富强是一种理想。要平等,先要向贫下中牧看齐,只有成为了新牧民,才能与贫下中牧一起改造贫穷和落后。在这种志向下,当地的牧民越说我们不行,我们就越要行,而且大家都觉得越是被分配干最重的活越光荣,观念与现在是完全颠倒的。别人一开始都做些做饭、挤奶等辅助性劳动,唯独我被安排放牛,这种‘优待’曾让许多战友羡慕不已。我知道自己什么也不会,但我也知道不怕苦能够战胜一切。没放过牧的人想象不到它有多难。大冬天白毛风(夹着雪花的暴风)一刮,牛群‘哗’地一下就跑了;春天跑青,头天晚上圈圈,第二天早上就得去八百里之外找。分给我的马据说是社长骑的最有耐力的马,从来跑不垮,到我这儿最后一步都走不了。马都到这种程度,人就可想而知了。

“再有就是冬夜接牛犊。外面零下三四十度了,牛犊一生下来很快就会被冻死,得把牛犊驮到马背上运到蒙古包里。我一个小姑娘,那么高的马,穿着大皮袍大毡靴,拿着大套马杆,要一只手抓马鞍、马缰,抓牛犊的两条腿,另一手拄着套马杆上马,就这样整整驮了一个冬天。

“当然最苦的还是给羊群下夜。我当了3年牛倌后又开始放羊,整夜整夜不能睡觉,白天还得劳动,一天24小时困得眼皮都抬不起来。当初觉得只要坚持下去就行,只觉得应该吃这苦,这苦吃得值得。秋天,草原上蚊子特别多,羊根本就停不下来圈不住,我们也得一直跟着一夜一夜地走。一夜下来,浑身上下露肉的地方都能肿起来一指高。现在,当享乐成为人人追求的目标时,没有人再可能做得到。

“我并不以为自己是苦行主义者,但我确实觉得我所经历过的这些苦难成为了我一生受用不尽的财富。经历过那样的生活,什么样的生活环境不能适应?

“那么多的知青从文明的城市流向农村,改变了农村没有?我确实觉得,我们到过的地方,起到了‘播种’的作用,确实给草原带来了进步。我们去的第一年冬天,就打出了全大队第一口井,牧民给它取名叫‘符额登’(知青)。我们大队是蒙古民族性最浓最纯的地区,过的是完全的游牧生活,没有房子,连简易棚都没有,是我们盖了第一栋房子。刚开始牧民还看不上它,觉得牧民怎么能不搬家呢,可后来他们认识到房子对人对牲口都有好处,现在他们全都定居了。我们还办起了农场面粉加工厂和小学校,把床、衬衫、饺子、包子、庄稼、剪毛机和电都引入了牧民的生活。到70年代,大队的会计、老师、人医、兽医、拖拉机手这些重要职务都由知青承担。更重要的是,牧民信任我们。

“旧世界并不仅仅是指草原的落后面貌。我自觉9年知青生活最大的价值表现在我人生观和价值观的改变上,你知道我是高干子弟,尽管我主动选择当牧民已经是对旧有价值观念的反叛,但在潜意识里仍把自己当成牧民的救世主。只有当自己也成了真正的牧民后,才真切体会到毛泽东说的:‘最干净的还是工人农民。’培养了真正的底层意识,成了底层的一分子。

李仿地:现年50岁,1967年11月下乡,到内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额仁戈比公社阿尔山宝力格大队插队

“我以为下乡不仅是在苦难中对意志的磨练。我们从上到下地完成了一次‘文化播种’,从不同程度上弥合了农村与城市的差距。尽管为弥合这种差距,付出的是我们一代知青青春的代价。现在的历史学家可能会鄙夷这种从上到下地消灭差异,也有许多知青在诉说他们付出的代价。但是,我不忏悔。”

1976年5月,申晓亭办了困退手续回城。她不愿向记者详细讲述回城的原因,只是说,临回来的那一夜,她哭得很痛苦。“因为我10年为之舍身奋斗、一诺千金的那条路没能走到底。”

申晓亭现在是北京图书馆少教民族语文组蒙文专业的副研究馆员,从1995年开始还担任《中国蒙古文古籍总目》的副主编。据申晓亭介绍,近几年来她一直穿梭于北京和内蒙古两地,今年已经在那边住了5个月,11月初她还要再去。她说:“我做的一切都是为了那片草原。”

“我留恋我们集体主义刚开始的情景,但人与人的关系不可能永远这么简单,它注定了理想化的乌托邦难在那样的土地上长久。”

“我至今仍留恋我的知青时代。那时候我们贫穷,但我们曾经是那样单纯。现在想起来,这种单纯曾经是那样美好。

“1967年底那批我们大队共有21人,第二年8月又来了15个北京体院预科的初中生,我们36名知青组成了一个新家。从1969年至1971年,我们的‘知青公社’生存了整整3年。

“我记得是在1968年底大队分红的时候,由于我们第一年的生活费是国家拨给大队发的,一人120元,再加上一年多的劳动,会计告诉我们知青的总收入有5678元。在当时,这可是笔不折不扣的巨款。我当时想,既然我们为一个共同的目标走到了一起,应该有一个理想的集体和意识,以经济互助的组织制度来统一管理、分配劳动所得。在知青领导小组会上,我的这个想法得到大多数人的同意,但是有两名知青明确表示反对。按照我最初的想法,这种分配方式应是自愿加入,退出自由,但在那个激进的环境下,有人把它上升到防止资产阶级思想的侵袭的高度,那两位也就无话可说,只有加入。

上图:李仿地(左二持毛主席像者)和他的战友们即将踏上下乡的征程

右图:李仿地在内蒙古

今年8月,李仿地与曾是他“插友”的妻子一起返回第二故乡

“那时候只有一种价值观,就是这种单一价值观,使人变得单纯。我们36名知青正式成立了一个名叫‘经委会’的组织,由我草拟的一份简单的经委会公约规定,每人每月发放生活费10元,但必须由各个知青包统一掌管,不发给个人;5元以上的大件东西由集体统一置办;探亲路费、医药费、服装费等均由经委会负责支付。

“我们起的名字是‘经委会’,没有叫很响亮的公社。在那个年代,‘公社’一词具有无比的诱惑力,我们上高中时都把巴黎公社作为道德理想楷模,也知道理想国、乌托邦。但我们这个‘小共产主义’还不是各尽所能,按需分配,实质上是集体主义加平均主义。

“应该说,经委会第一年运行得很顺利,那时候知青极少有抽烟喝酒的,吃羊、买毡子,又可以先记账,日常生活也就是买点茶、糖、粮食、煤油等,一个人10块钱绰绰有余。医药费支出也不多,1969年全年不过90元。一直到11月大家集中返京探亲,开支才陡然大起来。在10天之内,36人走了31人,每人发路费150元,个别家里下放到河南、甘肃的,还另增加了30到50元。有的还提出要带牧民游览北京,我虽然不太同意,但经过商量又拿出200元。这一趟共花去路费近5000元,只好从大队先借了2400元。

“接着,开销一笔一笔地接踵而至。很多知青穿了一两年的冬衣已经破旧不堪,我们购置了一批羊皮、棉花,请老额吉缝制皮袍子,还买了不少毡靴和蒙古靴,这一项又花去2000元。年底分红结账的时候,大家都大吃一惊:集体生活的头一年我们就花去了10932.33元,而收入只有6934.31元。这一年中,劳动日不足200天的有8人,像我这样全年放马,又未回家的,全年收入604.68元,大部分人在200~400元之间,最低的一个只挣了75.14元。

“应该说当时知青对此还是有议论的,毕竟这是大家第一次直面这种收入的巨大差异。所幸的是几位收入较高的知青都是集体生活的热心支持者,大家都想着唯有同甘才能共苦,最后我们达成共识:有衣同穿、有饭同吃、有钱同花是我们全体知青的光荣。

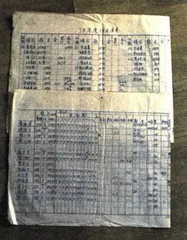

“知青公社”遗存下来的几页账目

“事实上,我们当时的经济观念几乎一片空白。一方面我们从小受的就是传统的大公无私和革命的阶级斗争相糅合的教育,一个彻底的无产者怎么能有私人财产?谁要是谈钱,或者站在自己的立场上考虑个人利益,不但被大伙看不起,而且自己也觉得可耻。在另一方面,当时牧区虽然不缺吃喝,但其他商品极其匮乏,根本谈不上消费,从马鞍子、套马杆到黄油、衣裤都得自己动手去做,买趟粮食也得赶着大车出去好几天。在这种环境下,金钱、财产的价值和诱惑力就显得小多了。

“为了共同度过财政困难,从1970年8月开始,我们的月生活费减至每人每月8元,由于紧缩开支,至1970年底分红时,终于出现结余,余额共计385.85元。这意味着我们这些知青插队3年,平均每人终于有了11元的积累。

“但也就从这一年起,平均主义的种种弊端开始凸现出来。春夏换季的时候,一大堆冬衣成了累赘,大队为我们腾出几间土坯房作仓库,但我们发现,大家都把刚置的新冬衣乱堆一气,结果不少被雨淋,发霉甚至丢失。因为这是公共财产。我们还专门花了100多块钱买来缝纫机和修鞋工具,可‘物质上的窟窿好补,思想上的冻疮却难治’,有人自觉爱惜身上穿的公共财产,有的则不然,一双毡靴一个冬天就能穿坏。反正坏了找经委会再要就是。除了浪费之外,知青们的劳动态度明显参差不齐。有人三四年才探一次家,有人却年年回京,而且一呆就是三五个月,一年的劳动日只有百十来天。

“我还是留恋我们集体主义刚开始的情景,那时大家都非常自觉,36个人是一个整体。大家亲密无间,很少钩心斗角,耍小心眼,投机取巧。维护一个整体,强者理应帮助弱者,建立起一种珍贵的情感。但人与人之间不可能永远这样单纯,它注定了这种理想化的乌托邦难以在那样的土地上长久。刚出现浪费和依赖现象时,我们想到的不是有效的监管措施,还是归咎于经委会平时突出政治不够,没能消灭自私的根源。后来我们才意识到,自私的根源从本质上是消灭不掉的,我们的经委会没能走完它第3个年头,因为没到5年,36名知青已经走了一半,大家也开始抱怨在经济上太受管束。到1971年11月,经委会正式解散,没有多少人遗憾,也没有多少人眷恋。

“我对这一切确实还有眷恋,但并不遗憾,因为我把我们当时的经委会比作‘战时共产主义’,是一种过渡,它的历史使命是:当知青在牧区尚未立足时,平均分配,共度难关,能保证每个知青的基本生活需求。在‘上山下乡’运动初期,许多插队知青都组织过自己的‘共产公社’,但大多在一两年里夭折。我们维持了3年,应该说很不容易。据说别的知青公社不仅在经济上是平均主义,任何事都需要集体讨论,连招工上学也不例外。而我们经委会只管经济收支,不搞权力领导,不搞政治斗争。

“我们的‘小共产主义’当然是建立在理想主义之上。一个社会要是没有理想,人与人之间关系只建立在实用之上,也是很可怕的事。当年的理想主义,拿到现在来思考的是:平均并不公平。”现在在工商银行北京市分行工作的李仿地最后沉思着说:“这也是3年‘小共产主义’给我留下来的思索。”

张以诺,48岁,1968年8月下乡,到内蒙古锡林郭勒盟东乌旗额仁宝力格大队插队

“我承认我们的事业失败了,我们根本无法实现那个高高在上的理想,我自己无怨无悔,可我不能再让它耽误了我的孩子。”

“大家都说我是个很实在的人,即使在那激情时代,我也从不愿让感性掩盖理性。

“我选择内蒙古插队完全是为了马,我从小爱马,因为我父亲生前是北京农业大学的养马教授,为了骑马,我可以到马场给人家白干活。后来朋友告诉我,在草原牧区插队的知青每人都能分到一匹马,我没同母亲打招呼,背起睡袋就去了草原。

“虽然运送我们下乡的大卡车还没到草原,我的心就凉了半截,虽然草原上冷得很,我带了千多里的睡袋成了无用的累赘,但我几乎是一到大队就被委任为马倌,我得到的马不是一匹,而是五六百匹。我很满足。

“放牧中最可怕的是遇到大风雪。至今还记得1971年那场三四十年没见过的暴风雪,已经是5月份,草原上都绿了,我记得是中午11点多钟,我从大队出来,怀里揣着一块能砸死人的月饼——那是我从北京带回来的常备干粮。只见一片乌云压来,刹那间夹着暴雨的白毛风大作。白毛风太厉害了,边下边化,化为雪水又马上在衣服上冻成冰柱。我知道这时候一个牧民应该做的是什么。马群被风雪惊得顺风飞奔,我硬着头皮顺着风往前追。也不知跑了多少路,翻了多少山梁,才追上马群。这时把马群带回大队,已不可能,马群只能顺风跑,我只得尽可能地压住马群速度,不至于跑得太远。平时听老牧民讲,白毛风雪是边下边化,马最冷了,而且春夏之交马膘本已经耗得差不多了,这时候的马最容易冻死。我跳下马不断用靴子把积雪踢开,让马尽量吃些草,补充热量,就这样,带着马群硬是扛了整整一夜。到天亮时候白毛风住了,我浑身青紫,几百匹马却安然无恙。

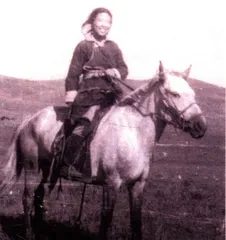

张以诺(牵马者)当了10年备受牧民信赖的马倌

“在那个年代里有那样的一种责任感,现在的年轻人可能会觉得我们活得太累。可大队把马群交给我,马群在哪我应该在哪儿,这就是你的责任,根本没有逃避的可能。应该说,我在当时是很幸运的,因为我穿了雨衣,带了那块小小的月饼。据说那一晚,东乌旗冻死了好几位知青。有一位知青已经把牛群圈进了一个简易棚,自己守在棚门口。可他穿得太单薄,又没有雨衣,全身衣服都成了冰,最后被活活冻死了。

“在我记忆中,印象深刻的还有1970年我们公社东边的大兴安岭发生的那场森林大火。旗里没有要求我们去灭火,可我们穿着个大棉袄,什么也不拿就跳上拖拉机杀奔了过去。牧民不会让自己的孩子去打火,因为他们知道森林大火的厉害,可我们不懂。

“没有铁锹,没有笤帚,我们脱下身上的棉袄与山火搏斗。顺着风势,也不知走了多远,边打火边唱着语录歌,根本没想过风向一变,自己会不会被烧伤。等我们终于走到了一处林场,已经累得连吃大馒头的力气都没了。我们打了一个礼拜的火,付出了两个人被烧伤、棉袄全被烧烂的代价。回去后大队告诉我们,打火纯属公益性劳动,整个星期一个工分都没有,我们还乐呵呵地满不在乎,我们那时候特单纯。

“现在的年轻人恐怕难以理解我们那时候的浪漫,觉得我们的生活既艰苦又单调,一点也不五颜六色。可在我看来,什么是浪漫?我们大队的知青在蒙古包前用雪堆起一块差不多有屋子这么宽的雪墙,拿羊粪蛋仿主席题词在上面码出‘为人民服务’五个大字,然后浇水冻起来,上面再插一面国旗,天天早晨在它前面做操,面对皑皑的白雪,一起早请示,唱《东方红》。这叫不叫浪漫?在我看来,一群人拥有一种信念并为之心无旁骛地生活,这就是浪漫。外面零下三四十度,六七个人在毡地上挤成一团,起夜时摸着黑唏唏嗦嗦地从一个个头顶上踩过;到了起床的时候,一排脑袋缩在热被窝里谁也不愿伸出来,商量了半天,最后喊着‘排除万难,争取胜利’的口号一起把被子掀开。这种生活的味道我到现在仍然非常向往。

“我们也有爱情,刚恋爱的时候,我们连眼睛都不敢看对方,摸对方手一下都脸红,怕玷污了她。那种纯洁的爱情的魅力相信现在的年轻人根本享受不到,一个社会太开放了,那种纯洁的激情好像也没有了。我和我爱人瞿昭宁在内蒙古恋爱了近3年,她是1969年来大队的北京女一中‘老高三’,比我大两岁,比我能干,不仅是公社革委会副主任。也是全大队工分挣得最多的知青。

“我们对彼此的好感是在劳动中产生的。1972年春,瞿昭宁到一个女知青包帮助接羔,那个包里只有一名劳动能力差、连自己都养不起的女知青,所有的重体力活都得瞿昭宁一人承担。当时我正住在一户毗邻的牧民家放马,见她这个姑娘家忙不过来,就常过去帮忙。我们一起相处了整整一个春天,起先一点邪念都没有,觉得我们是战友。后来她回到自己包里,我总把马放过去,到她包里吃饭。我最喜欢吃她做的炸糕、包子和炖牛肉。从她包里出来,她会送我一程。夏天的傍晚,草原上的晚霞真是非常漂亮,我们踏着满地的绿草和野花,好像就是走在晚霞里。她送我,我再送她,那种意境现在想起来还是浪漫。

马背上的瞿昭宁

返城的知青们难得欢聚(娄林伟 摄)

“到了第二年,大批知青通过招工、招生、征兵离开了草原。我们大队虽然走得不多,但也有了波动,过去很团结的群体也有些散了。我是决心留下了,而且1972年就在全公社知青中率先买了自留畜。但决定扎根就必须要考虑婚姻。在此之前,我很少想到性爱和婚姻。尽管我们当时都正是谈情说爱的年龄,草原上又是性观念很开放的地方,但我们只知道建设边疆,男知青在一起进行的是劳动竞赛。与其说那是个禁欲的时代,不如说我们是无欲的一代。而要扎根下来,即使最轻松的放羊,也需要一个人白天放牧,一个人晚上下夜。我想到了瞿昭宁。我知道昭宁也是‘扎根派’,因为1972年招第一批工农兵大学生的时候,她就谢绝了上北京大学的指标。我下了半天决心后,找了一个机会试探着问瞿昭宁:是回还是留?她明确答复:‘留’。

“现在回忆起来,我们的恋爱没有经历过爱得死去活来,也许我们是因为相互需要而互相结合,就这么简单,就这么实际,像所有草原上的牧民家庭一样。但如果这结合、这相互需要是为了更执著地追求一个理想,难道不也是一种浪漫吗?

“1974年12月,我们结婚了,当初我们花了一千多元购置了蒙古包、辘辘车、毛毡等全套家当,决心像牧民一样过日子。这之后,瞿昭宁拒绝了参加第九届全国工青妇大会的机会。我赞成瞿昭宁的看法。她说,当好官能把人累死。我当坏官咱又不愿意亏了良心,能平平淡淡地去生活就很好。

“后来我们的家业曾发展到两头奶牛和24只羊,我们的女儿也出生了。但1978年10月,我们还是回了城,我们是全大队最后离开的知青。为了孩子,我们必须离开。应该承认我们的事业失败了。靠我们两个人根本无法实现那个高高在上的理想。我自己无怨无悔,可我不能让它再耽误了我的孩子。”

张以诺和瞿昭宁的女儿圆圆现在已是南开大学生物系三年级的学生。张以诺说:“我们俩没上成大学,可我们孩子上大学了。”

张以诺现在北京农业大学畜牧工程学院任教,他曾借到内蒙古做实验之机,回他下乡的大队,希望用他后来掌握的科学知识为老乡尽点力。但他惊奇地发现,由于国家大幅度提高了畜产品价格,牧民们都比他这个城里人富有,不仅家家有几十万、上百万的资产,而且普及了摩托、风力发电机和所有的家用电器。“但他们都不放牧了,把畜群全包给别人,自家人住进瓦房当起了小牧主。他们变得懒惰而酗酒,不愿意学文化知识,连药品说明书都不懂,把钱全花在吃喝和看病上了。年轻的一代更是四体不勤,五谷不分,既不愿读书又不会放牧,甚至连马爱吃什么草都不知道。”张以诺忧虑地说。他对30年的总结是:“过去我是想着怎么做事,现在我是想着怎么做人——做一个无愧于自己的人。”(本文在采访中得到了杨长海、贾湛、李大方、王闯、庄忠再、杜天航等老知青的大力协助,特此鸣谢)

知青作家谈知青生活

采访 朱子峡

叶辛:今年春天我特地回了一趟我当年插队的地方。一切依然没变,景还是从前的景。当年对“坡是主人人是客”这句话不很理解,而今却是感慨万千。

我是19岁从上海到贵州山村去的。去时什么也没想,别人去我也去,别人能活我想我也能活。到了那里才知道现实的无情。我在那里待了10年半,这是我一生中最美好的青春年华,客观地讲它影响了我一辈子。我后面写的东西都和这段经历有关。

现在每当我不如意时,总是回首那段日子,心情也会好了许多。连那么苦的日子都过了,还有什么不能过的呢?

正是那段日子,我开始学会思考;我认识到了中国的农民和中国的知识分子以及他们的生存状态;我对文学的追求也始于那时。

对于那段经历,谈不上怨恨,这无法选择。在我最苦的日子里,想得最多的不是怨恨。我知道,怨恨也好,牢骚也罢,都无济于事,如何靠自己的努力走出去才是最现实的。我也曾考虑过在这里成个家,和当地农民一样。但我不甘心,我发誓一定要从这里走出去。于是我拼命努力,终于从山里的崎岖小路一步一步走出来,走进城里,走进上海,走到了今天。所以我认为有许多东西也是自己可以去争取的。

我认为知青运动是当时“文革”发展到一定阶段的必然结果,也是红卫兵的参与造成的。那时我看见红卫兵整天在城里晃,工厂等不少单位已被他们整得停了产。城里已没地方容下他们,他们只有去农村。当时他们走得很狂热,很虔诚,但都准备不足。农村也一下子没法安置。

肖复兴:我21岁那年从北京到了北大荒,一去就是6年。这6年时间对我一生起到了很重要的作用,尽管色彩不明亮,却成了我人生中的一个底色。

现在回过头来看过去的一切,心情很复杂,有许多悔恨,又有许多无可奈何,但一切已经过去。看过去是为了更好的向前走。

知青运动,我认为它和“文革”密不可分。要认识知青运动,必须和“文革”这个大环境结合起来分析。知青这一代是这场运动的直接参与者。现在“文革”已被彻底否定,上山下乡也已被否,对此我们应怀着批判的态度。对这段历史有个清醒的认识,对自己曾干过的错事应反思和忏悔,当然首先应有正视和审视自己的勇气。再有一点,我想说的是不要对知青无情地全盘否定。知青生活有荒唐的一面,也有丰富的一面,它是由年轻人的理想、渴望、激情、失望、真诚等等情感交织在一起的,我们不要简单地批判。对这一代人全盘否定不公正。作为知青,我们不要以“马后炮”的态度来嘲笑曾经拥有的真诚,也不要以世故的眼光去看待当时的激情和单纯。

老鬼:那段经历对我的一生影响巨大。回想起来,我依然觉得在做恶梦。在那场运动中,我的痛苦是无法想象的。我被一个莫须有的罪名打成反革命,关了很多年。后来平反,可平反能补偿得了吗?记得我在逃跑的路上暗暗发誓,一定要把这一切写出来。于是有了后来的《血色黄昏》。在我写这本书的时候,我还带有一定程度的个人情绪,比如对某个人恨得要命时,就给他加上了许多坏事。在我后来的修订本中,我就把这些还原了真实。写《血与铁》时,我在美国,当时在美国很安静,有大块时间,整天想过去的事,尤其是自己曾干过的坏事。比如“文革”中的告密、打人、背信弃义,伤害了同学,让人家一辈子都受影响。所以我下决心把这些写出来。也算是一种忏悔吧。

1974~1979年发生迫害上山下乡知识青年案件数、知青死亡人数

我并不想当作家,而是那段经历不得不使我拿起笔。只有写下这些,我的心才会好受一些。而回忆那段经历无疑是一次次揭开血淋淋的伤疤。

张抗抗:我从杭州去北大荒插队时17岁,那段日子不堪回首,所以我现在不能原谅自己和造成我们苦难的责任者。

对这段经历我有着复杂的矛盾心理,总的感觉是弊大于利。我希望人的一生应该得到健康正常的成长,所以想起这些会很酸楚。我想没人愿意重复。

我宁可不当这个作家,也不要当知青。怎么可能是“青春无悔”?也有人认为这是自己曾经有过的“荣耀”和“辉煌”,真是自欺欺人。我们若是青春无悔,那些本应该向我们忏悔的——制造了专制与愚昧、牺牲与残害了这一代人的那些始作俑者、鼓吹者和实施者,岂不轻易地逃脱了历史的审判和追究?同时我也绝不认为是这段经历造就了我们,虽然我们从中也得到了许多,但不能因此就把坏事变成好事。

当然我们这代人自己也有着难以推却的责任。我在想,如果我们能够正视自己当年的愚昧无知,正视自己的狂妄自大和胆怯懦弱,正视自己的虚荣和野心、利欲和利己动机,我们便没有权利认为所有的错误和罪孽都是时代造成的。我们不仅仅是受害者,也是参与者。当我们探寻悲剧的根源时,我们痛心地发现,原来知青与“文革”是互为因果的。恰恰是这一代人的行为和思想,维护并维持了旧日的体制;恰恰是这一代人在上山下乡过程中,把城市红卫兵的野蛮作风和狂躁做派带到了“广阔天地”之中。所以“文革”如果没有数千万的“老三届”红卫兵的参与,是不可能形成巨大的“规模效应”的。这一代人是被四人帮充分利用和借助的政治力量。“文革”之所以能够持续十年之久,知青中的原红卫兵们,起到了其他阶层难以起到的恶劣作用。另外,大量知青到了农村,给当地造成了极大负担,加剧了农村矛盾。

李晶:那段时间对我来讲完全是生命的放逐期。当时我们还都是十几岁的孩子,还未成年,一下子从城里投到北大荒的风雪中,那种刺激是非常强烈的。回想起来,我是很低调的。尽管那段日子在人的一生中并不很长,但却形成生命基础的内容,对人的一生起决定性的作用。这是一种负面的生活经历,这些我认为应尊重个人化的体验,而不是权力话语怎么说。

1965年前有真正的知青,如董家耕等,他们主动自愿。而我们不,我们也不是真正的知识青年,我们才初中毕业,还有大量的知识等着我们去学。但这时,我们被强行送到了乡下。

这场运动是“文革”派生出的,应当完全否定。这是一种集体性的后退,后退到不开化、没文化的领域。劳动统一了一切。劳动本来的目的是使人更加文明,而那时,在强大的政治中,一切被颠倒了,文化成了被革命的东西。不是主人去改变落后,而是作为被教育的对象。我认为这种劳动化集体化的时期从入学的角度看,是一种退化的反动期。文化的路子被中断了,退回到原始化。

在那里,人遭到了极大的摧残。机器停在那里,用人工的小镰刀拼,宁可大面积的庄稼被烂掉。科学的目的是人的进化,那时是相反的。

对于这场运动的看法,也有人一切从观念出发,而不是从生活经历出发,这很可怕。我认为离开个人化就谈不上历史化。要谈历史,必须从个人的真实体验出发,不要人为地把那段历史涂成红色。

有不少人把这段经历看成是一种荣耀。但我认为不能以个人的荣耀来掩盖整个一代人的悲惨命运。他们在90年代大规模的下岗,生活在社会的底层,他们没有文凭,完全被现代社会抛弃了,这才是沉默的大多数。

注:引自《全国城镇知识青年上山下乡统计资料》,第70~71页。 经济下乡知青上山下乡青春无悔