流行·夸克·熵

作者:三联生活周刊(文 / 许知远)

《天地大冲撞》这部电影和11月18日的流星雨也许可以帮助我们从庸常的生活中抬起头来看看天空,令我们恐惧的是,一颗彗星真的有可能撞上地球从而毁灭我们耽迷的一切。天文学者计算出来,2126年8月21日,一颗名为斯威夫特—塔特尔的彗星有可能与地球相撞,概率为百万分之一。

学过概率的人应该明白,可能性为0也不等于没有可能。科学家罗杰·彭罗斯曾经计算偶然事件造成现有宇宙的可能性为1比101030,而目前宇宙密度的微妙的平衡关系的精确度必须达到1比1060,即如果宇宙初始时,爆炸力有1060分之一的误差,现在的宇宙就不会存在,这个精度相当于从200亿光年以外的地方,射中一个1英寸的靶子。

宇宙是怎样由大爆炸之初演变到今天的形态,这仍旧是个谜。保罗·戴维丝在《上帝与新物理学》中写道:我们的宇宙是在虚无中爆发出来的吗?宇宙的创生真的是纯粹的偶然事件吗?这种好奇正应了爱因斯坦的话:“我想知道上帝如何创造了宇宙。”

为百万分之一的概率担忧没有必要,但对科学抱有敬畏之情却很有必要。据德国物理学家赫尔曼·冯·海姆霍兹1856年的一项调查说,科学史上最令人灰心丧气的预言就是宇宙正走向死亡,这预言的根据来自热力学第二定律。简而言之,该定律认为热量从热的地方流向冷的地方(就像爱情)。哲学家们为之悲哀,伯特兰·罗素在《为什么我不做个基督教徒》一书中曾发出感慨:“一切时代的结晶,一切信仰,一切灵感,一切人类天才的光华,都注定要随太阳系的崩溃而毁灭。人类全部成就的神殿将不可避免地会被埋葬在崩溃宇宙的废墟之中——所有这一切,几乎如此之肯定,任何否定它们的哲学都毫无成功的希望,唯有相信这些事实真相,唯有在绝望中不屈不挠,才能够安全地筑起灵魂的未来寄托。”

1997年,一本同样让人灰心丧气的书《科学的终结》出版,作者为美国《科学美国人》杂志的撰稿人约翰·霍根。

简单地说,这本书的核心是科学(尤其是纯科学)已经终结,伟大而又激动人心的科学发现时代已一去不复返。

约翰·霍根曾主修英文,对文艺批评颇感兴趣,但他发现科学远比文艺批评更引人入胜。在《科学的终结》一书中,他借用了“影响的焦虑”这一文艺批评的理念,来说明现代科学家也是迟来者,“并且他们的包袱比诗人的更重。科学家们不仅要承受莎士比亚的《李尔王》,更要承受牛顿的运动定律,达尔文的自然选择理论,以及爱因斯坦的广义相对论。”他们要在束缚下去探求宇宙的难题:夸克的质量、一段DNA的秘密,至于混沌学说,那是“反讽的科学”,满足了受众对科学革命的渴望,又得益于新闻“炒作”,其价值正是让人们思索——没有“终极答案”能够一劳永逸地满足我们的好奇心。总而言之,“科学本身注定了我们人类永远只能满足于不完全的真理”。

其实早在1918年,在《西方的没落》一书中,德国的奥斯瓦尔德·斯宾格勒就预言过,科学以一种循环的方式前进,由研究自然并发明新理论的浪漫阶段,过渡到科学知识逐渐僵化的巩固阶段。社会会背弃科学转而信奉宗教原教旨主义或其他一些非理性的信仰体系。这种状况全出现在20世纪末。

约翰·霍根评价斯宾格勒的预言时,认为这位德国人过于乐观地估计了科学,科学未必能循环地前进,像元素周期、宇宙膨胀现象,人们只能发现一次。纯科学复兴的障碍就在于它以往的辉煌。

爱因斯坦在题为《科学与社会》的演讲中曾说:“科学对于人类事物的影响方式有两种关系,一种是直接地并且在更大程度上间接地生产出完全改变人类生活的工具。”这一点在20 世纪表现得尤为明显,在相对论和量子力学的基础上,人们发展了核能、激光、半导体、超级计算机。

“科学的不朽荣誉,在于它通过对人类心灵的作用,克服了人们在自己面前和在自然界面前的不安全感。”这是爱因斯坦谈到科学与人类社会的另一种关系时所说的。

美国作家I·伯纳德·科恩则在其著作《科学革命史》中谈到了革命的科学思想遭到的质疑,这样的敌意来自两个方面:一种是当科学思想威胁到社会秩序的基本信仰时,比如达尔文的进化论;第二种敌意是来自对科学成果运用的反应,而不是来自对科学自身的反应。

科恩说:“社会之所以愿意支持和酬谢革命的科学,一个主要原因是不断期待从中获得实际利益:更加健康、长寿的生命,更良好的交通与通讯……”

也许,这种功利性的关系不会改变,人们对21世纪的科学依旧怀有期待。而这种期待之中,也有不那么功利的一面:纯粹地欣赏科学。

美国科普作家艾萨克·阿西莫夫说:“要能满意地欣赏一门科学的进展,并不非得对科学有透彻的了解。归根结底,没有人认为,要欣赏莎士比亚,自己就必须写出一部伟大的文学作品。要欣赏贝多芬的交响乐,也并不要求听众能做出一部同等的交响乐。同样地,要欣赏或享受科学的成就,也不一定非躬身干创造性的科学活动。”

的确,科学是会终结还是会有新的革命是要由科学家来回答。至于我们,了解一下21世纪的科学难题是为了别的目的,比如罗素谈及的“灵魂”,爱因斯坦谈及的“心灵”。

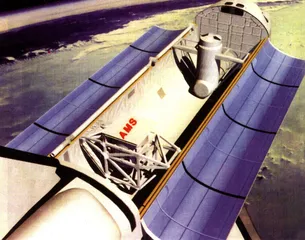

上图:1998年6月2日,旨在探测反物质的阿尔法磁谱仪(AMS)升空

时空探秘

宇宙是怎样形成的

“根据热力学第二定律,世间万物,迟早会烂掉。”这是伍迪·艾伦电影《人人都说我爱你》中的一句台词。这个矮个子男人在电影《安妮·霍尔》中躺到了他的精神病医生面前述说对宇宙膨胀的忧虑:“毫无疑问,布鲁克林在膨胀,我在膨胀,你在膨胀,我们全都在膨胀。”

1929年,美国的威尔逊山上,一架直径达2.5米的反射望远镜对准了天空,观测人埃德温·哈勃惊异地发现不管从哪个方向看来各个星系不是在相聚,而是在以很高的速度相离。随后确立的哈勃定律通过对这种相离的分析,说明宇宙是处于不断的膨胀之中。

既然宇宙是膨胀的,那么我们的宇宙必然有开端和结束。根据理性思维,如果把现在星系运动的时间往过去方向倒溯,它们在100亿和200亿光年之间的某一时刻似乎应该重叠在一个点上,这个点被称作奇点。

而热力学第二定律则认为宇宙的无序程度与日俱增(物理学上把这种无定序量叫做熵):建筑物倒塌,人在衰老,自然资源正被消耗,这一切都在不可逆转地变化。这说明我们的熵在不断增加,这暗示宇宙只运行了有限的时间。

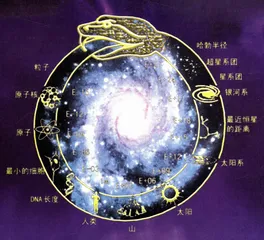

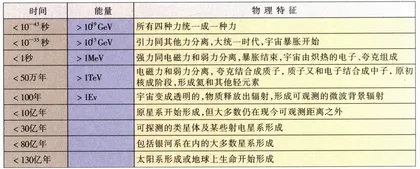

物理学家史蒂芬·霍金曾推测道:在180亿年前大爆炸时,宇宙的体积几乎是零,所以是无限热的。大爆炸一秒钟后,温度降低为100亿度,此刻宇宙中主要包含光子、电子、中微子和它们的反粒子。100秒后,温度降低到10亿度,产生了核子。之后大约100万年,当温度降低到几千度时,电子与核子开始结合形成原子。宇宙此时继续膨胀并变冷,但在一些区域膨胀会停止并开始由于引力的作用开始坍缩,当它们坍缩时,此区域外的物体的引力拉力使它们开始旋转,当坍缩的区域小到一定程度时,旋转的速度就可以平衡别的区域引力作用。此时,形成了椭圆星系。随着时间的发展,逐渐形成了恒星与行星这样的天体(见附表)。

1981年,天文学家古斯提出了暴胀理论。他认为,存在于大爆炸开端的宇宙斥力致使宇宙进入无法控制的剧烈暴胀状态,大约每1035秒体积就增加一倍。这种膨胀一直持续到某一时刻,那时,宇宙会突然进入一个“冻结”状态,斥力消失,宇宙进入缓慢的减速的膨胀,今天的宇宙即是如此。

“但是暴胀理论用于宇宙的更早时期,遇到了许多根本上的困难。”中国天文学家曹盛林对古斯的理论这样评价。其实,在所谓的宇宙的起点之前,经典引力物理学除了在玄学上的猜想以外,根本没有证明任何东西。关于宇宙的状态,目前科学家们正苦苦地追索的难题是:

1.奇性问题。即时空存在着起点,那么在时间空间出现前,宇宙是什么状态呢?

2.视界问题。即我们之所以可以观察到宇宙的角落,是因为光线传到了那里。但是,由于宇宙的年龄只有200亿年,那么意味着我们只能看到200亿光年以内的宇宙,这被称作视界。那么视界之外是什么?

3.平性问题。在宇宙已有的近200亿年历史里,今天的宇宙密度均匀,十分平坦,宇宙为何能保持这种状态?

反物质和暗物质在哪里?

1998年6月,阿尔法磁谱仪(AMS)装置升空,它的主要作用是寻找宇宙中的反物质核。而另一个旨在观测宇宙反物质的装置“PAMELA”定于2000年在俄罗斯的拜科努尔空间中心发射。

对反物质的研究始于本世纪20年代。1928年,英国物理学家狄拉克声称宇宙间所有东西都有其反物质的对应物,在4年之后,该理论就被美国物理学家安德森证实。保罗·戴维丝认为,发生大爆炸时,有大量的能量,使物质和反物质得以断续地大量产生出来。根据实验,每有一个粒子就必然会有一个反粒子,问题是现在这些反物质到哪里去了?由于正物质与反物质相遇时,两者立刻会剧烈反应消失,并且放出巨大能量。科学家倾向于认为爆炸产生的物质比反物质多产生一点(比如每产生10亿个反质子,就产生了10亿零1个质子)。相等物质与反物质在碰撞中消失,多余的这一点构成了我们今天的宇宙。因为这种假说看起来有点牵强,因此,人类要进太空真正寻找到游荡的宇宙的反物质,以揭开宇宙物质由来这个难题。

与反物质同样重要的是关于暗物质的研究。物理学告诉我们,我们周围的物质,要么是本身可以发光,要么可以反射光,可是——暗物质对于任何波长的光,都是百分之百的透明,根本无法看到。

在宇宙学中有一个具有重要意义的物理量,叫临界密度——如果宇宙的平均密度大于临界密度,就会因高密度物质而产生巨大的引力,从而减缓膨胀的速度。经过相当的时间,例如800亿光年,会开始收缩,直到空间和时间向内弯曲形成“大坍缩”而回到奇点状态。史蒂芬·霍金推测,当回到奇点后,就可能再一次产生大爆炸,再次产生宇宙,并且膨胀下去。这种宇宙被称作封闭式宇宙,或者振荡式宇宙。而如果宇宙密度小于临界密度,宇宙的膨胀将会超过引力的作用,无限膨胀下去,最后所有的天体都将分崩离析,整个宇宙变成一片寒冷的死寂状态。这种宇宙状态叫做开放式宇宙。

我们目前的宇宙是开放的,还是封闭的,这要由观测资料所决定的宇宙平均决定。美国麻省理工学院的古斯的暴胀理论认为宇宙在诞生之后约10-35秒经历了一次迅速超膨胀爆发,使宇宙曲率呈平坦化,正好使得宇宙处于开放和封闭之间。但是这种理论的前提就是:宇宙中实际的物质可能要比我们用望远镜观测到的物质多100倍以上,其中暗物质占据了绝大部分。

1996年,英国的疯牛病成为世界焦点。美国科学家普鲁斯纳发现感染物质是名叫Prion的蛋白质。该种蛋白质是致病的关键因子。Prion病是唯一的既是传染又是遗传的疾病,因此搞清蛋白质Prion的结构和规则成为生物学上的一个问题

后基因时代的任务

“后基因时代”的中心任务是揭示基因组及所包含全部基因的功能,并在此基础上阐述遗传、发育、进化等基本生物学问题。由于基因组全部功能活动依靠蛋白质来实现,因此了解基因组的功能最终也要回到蛋白质上。

人体中有10万个基因,每个基因在精确的时间和位置,通过调控细胞中相应蛋白质的产生、活动、消亡,要显示出与10万个基因活动相对应的全套蛋白质,目前的激光吸质谱的技术,每天可以分析10个蛋白质,这对于庞大的蛋白质群来讲进展实在有点缓慢。

解析细胞内全套蛋白质结构和功能的更大难点还在于,系统测定细胞蛋白质中成员的三维结构。蛋白质功能的多样性主要取决于它的三维结构的多样性。如果把有机体的生命活动比喻为一出丰富多彩的剧目,DNA和基因给出的是这出戏的脚本,而且以密码语言的方式。蛋白质是前台的演员,它用三维特征的语言,来表达出生命活动的故事。

如果将有机体的遗传、进化、发育、生长和衰亡比作一部内容丰富的“生命史诗”,基因组的解析以密码的方式给出了撰写这部书的全部词汇和语法规则,但我们仍然读不懂其间的故事。解析受基因组调控的细胞内全部蛋白质的精细结构和功能,才有了这部书的可理解语言,进而展现其生动的情节和鲜活的角色。这段在生物学界广为流传的话或许可以作为对于生命的阅读准则,而几百年来人类正是按照这个准则在一步步地前行。

大脑:为何如此奥秘

我们的大脑中,大约有1000亿个神经元,这相当于银河系所有星星的总和。而每个神经元都平均与1万个其他神经元相联系,形成一个有千万亿计连接的巨大精细的网络,完成我们再熟悉不过的视觉、运动、学习、记忆和思维的功能。1989年,美国总统布什宣布本世纪最后10年为“脑的10年”,雄心勃勃地想了解这个人类所知的最复杂的系统。目前,人类对于大脑的研究至少面临如下的问题。

记忆

大脑最靠前部分的前额叶中的一部分是负责进行暂时记忆功能的区域,有点像不断写上又不断被擦干净的黑板。当你开车时,你会向前查看交通灯,看到绿灯亮,就把你的视线拉回路上,那么你的“黑板”就会被擦干净,等待下一次的记忆。当然,这种快捷的记忆抹去时会有点干扰,你可能会对刚才的举动有点迟疑:绿灯是否真的亮了?离家不久,就怀疑门是否锁了?

这是IBM的数学家曼德布罗特发现的一种看似复杂但是却可以被描述的图形。仔细看准图案,你会发现其中的任何一个局部都会是整个图形的重复,这种重复没有限度,在局部上还会有重复。用这种方法你会发现,世界上那些复杂得不可想象的图形其实都并非不可理解的,它们往往都遵守曼德布罗特图形的规则。曼德布罗特提出的这种观点被称作分形,即把复杂的形状分成简单的。科学家发现,人体心脏的跳动频谱遵守分形的定律——在越来越小的尺度上按自相似性组织起来。这种图形在美学上的魅力是它频繁出现在我们眼前的一个重要原因,现在全世界分形爱好者都热衷于利用计算机创造出一个个美丽复杂的分形图形

医学家大卫·罗尔开始去探测心脏的混沌。他认为,正常的心脏机制是周期性的,但是有许多的非周期性的病变会导致进入死亡这个定态。一个美加联合研究小组开始对心跳中的不规则进行探索研究。他们利用混沌工具发现了传统医学对于不规则心跳给出的错误的概括。医学家阿瑞·戈尔伯格坚信心脏研究代表着生理学家、数学家和物理学家合作的开始,他认为他们处在一个新的前沿,传统的线性模式已经完全不能做出解释。

混沌学中的“非线性”和“复杂性”将是21世纪面临的难题。17世纪以来,人类对于自然世界的看法是简单、有规律的,可预测的。可是今天混沌打破了这一切,它告诉人们世界也是混乱的,随机的,而且混乱就是系统本身所固有的。数学家赫巴德在演讲《混沌、决定性和信息》中提出了这样一个令科学和哲学同时困惑的问题:利用有关动态系统的现有科学知识,我们能否精确地预测它的变化?

科学的历程

1543年,波兰人哥白尼出版《论天体的运行》,认为地球不是宇宙的中心,而只是围绕着太阳运转的行星。

1543年,帕多瓦大学解剖学教授安德烈·维萨留斯出版《论人体的结构》,首次大胆地阐述了人体的构造。

1609年,伽利略第一次把自己研制的望远镜对准天空,观测到我们生活的地球只是银河系中的一个普通行星。

1628年,哈维出版《心血运动论》,宣称人体内的血液是循环运动的。

1665年,生物学家胡克在自制的显微镜下看到了软木片上的一个个小孔,他把它们称作细胞。

1687年,牛顿出版了划时代著作《论自然秩序原理》,阐述了万有引力的作用,并认为上帝是宇宙的第一推动力。

1808年,英国化学家道尔顿出版了《化学哲学体系》,在其中阐述了原子论。

1838年,德国人施莱登和施旺共同建立了细胞生物学。

1859年,达尔文出版了《论物种的起源》,发表了进化论的观点。

1865年,奥地利教士孟德尔发表了有关遗传学方面的理论。

1865年,迈克斯韦尔提出了光的电磁波理论。

1871年,达尔文出版《人类的由来及其选择》。认为,人是与某些较低级的古老物种同从同一个祖先进化而来的。

1871年,门捷列夫发表元素周期表。

1879年,德国人弗莱明发现了染色体。

1898年,汤普逊发现电子。

1914年,卢瑟福发现质子。

1916年,爱因斯坦提出了广义相对论,

1926年,薛定谔与海森伯共同建立了量子力学。

1928年,英国物理学家狄拉克预言了反物质的存在。

1944年,著名量子物理学家薛定谔写出了轰动世界的著作《生命是什么》。

1948年,天文学家乔治·伽莫夫提出了宇宙热大爆炸理论,认为宇宙起源于一次大爆炸。

1953年,生物学家沃森与克里克建立了DNA双螺旋结构模型,建立了分子生物学。

1956年,杨振宁和李政道提出了弱相互作用下的宇称不守衡定律,改变了人们对于对称的看法。

1956年,苏联发射了世界第一颗人造卫星。

1963年,气象学家E·N·洛伦兹创建了混沌学。

1964年,盖尔曼提出基本粒子的夸克模型。

1965年,彭齐亚斯和威尔逊观测到宇宙间的黑体辐射背景,有力地支持了大爆炸的理论。

1969年,阿波罗11号登月成功,人类的脚第一次踏在别的星球上。

1978年,美国物理学家菲根鲍姆发现菲根鲍姆常数。

1990年,“人体基因组计划”开始启动

1990年,哈勃望远镜运载升空。

1997年,克隆羊多利成为媒体的宠儿。