雕刀下的半个世纪

作者:舒可文(文 / 舒可文)

上图:1958年,前门火车站的《乘风破浪》

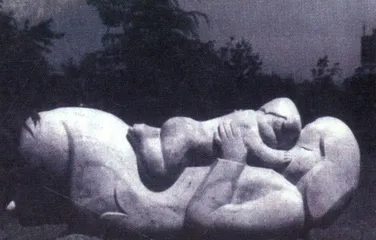

右图:1962年,凌春德创作的园林雕塑《梳妆》流露着一种与时代小有区别的气息,后来果然被批为“一扭八道弯”

下图:1965年,新影厂片头雕塑确立的工农兵形象。围绕这一任务的许多设计小样虽与之小有差别,但风貌不差

中央美院有个雕塑艺术创作研究所,这听起来不觉新鲜,但刚看过在中央美院展闭的“半个世纪:中央美术学院雕塑艺术创作研究所回顾展”忽然发现,我们身边布满了他们的作品,这倒让人觉得新鲜。说句不恭的话,我原来以为那些处处可见的雕塑大多是有点雅兴的匠人所为。

无论如何,这个展览告诉我们:正是这个研究所,使我们从一个几乎可以说没有西式雕塑的国家走到了有雕塑的国家。

这个雕塑创作群体组建于1955年,从行政体制来说,应该算是“皇家雕塑院”,因为它由文化部艺术局直接管辖,当然也从那里接受任务。他们独立接受的第一件社会任务是为锦州烈士陵园创作《辽沈战役纪念碑》,这也是建国后第一座大型铜像纪念碑。这座纪念碑上的形象是我们极为熟悉的,几乎可以说是中国大众对雕塑的标准印象。“回顾展”的艺术主持殷双喜说,这座纪念碑“确立了一种前腿弓、后腿蹬,挥臂前伸,身体向前向上”的纪念碑样式。从造型上,它明显借鉴了欧洲和前苏联的纪念碑样式,但比他们朴实,厚道,而且即使在今天依然能看到那种激烈而有明显的时代审美趣味在其中。

1965年,研究所的凌春德为中央新闻电影制片厂设计创作片头,没成想又一种固定的雕塑形式从此确立,即工人在前,挥手指方向,农民倾后,手中有稻麦,军人殿后,端枪肃立。这个形象举国皆是,据说到了1977年创作毛主席纪念堂雕塑时,加上了知识分子。幸好现在这种样式的雕塑不再大规模生产了,不然现在出现的并且有了正当社会地位的新兴企业家、白领、歌星、外企代理、媒体大腕等该怎么摆?

回顾展中的室外公共雕塑最有看头,虽然在这里只能看到一些小样和图片,但沿着他们的创作道路走一圈,真有把时间压到十几分钟走了近半个世纪的感觉。按殷双喜的话说,由于这种雕塑往往是一种社会性的艺术行为,其中起作用的不仅是艺术家本人的构思,而有很多艺术之外的因素:政治的、经济的、人际的等等。艺术水准往往先在地被制约了。当然这里的问题可能极为复杂,可能只有米开朗琪罗、罗丹可能才能说清。总之,我的印象是50、60年代的雕塑更具美感,90年代的也不错。殷双喜说:50、60年代的作品有一种今天不多见的质朴和热情,情感大于形式,这虽然使得某些技术上的不成熟也自有其朴拙可爱。如工人体育场的系列雕塑《铁饼》、《足球》、《武术》、《圈操》等,人物面目都很厚道、体态浑圆健康,透着一股憨劲,可惜都已经被毁了。还有农业展览馆的群像,虽然只是图片,还是能看出一种生命感。也被毁了。那个年代的很多雕塑都已被毁。

我一直想问,为什么要销毁它呢?没人回答这个问题。可能是因为它们太有时代感,与今天的生活面貌不相称?“可能吧。”这是回顾展的策划人展望的回答。我们这50年来似乎一直都在刻意求新,其实佛心一点儿,也就新便是旧,旧也成新了,何况那雕塑不挡吃不挡喝,并且它们比西方大师的雕塑在艺术价值上也许差了点儿,但它们对一个时代的说服力不仅是美术史意义上的,而是对全体中国人的精神史的说明,是一份记忆。

那个时代的雕塑研究所(当时叫雕塑工厂、雕塑工作室)的创作活动和他们的作品一样大胆热情。9月是意大利的《图兰多》在劳动人民文化宫前热闹了一番,观者都对它的舞美和敢于往太庙前摆上那么多大家伙的张艺谋赞叹有加。利用古老的宫殿加入现世的手脚,这主意顶多让我联想到雅尼,不曾想早在50年代雕塑研究所的革命青年就已经把两尊工农雕像放在那里,像两尊门神,其人民当家主的神气劲儿难以言表,只是后来被搬走了,好像也被毁了。展望指着那张珍贵的图片说:“你看他们,什么都敢于。”同样的话还用于雕塑研究所老成员刘士铭所作的《劈山引水》泥塑上,那巨大雕塑的形象是一个农民一腿弓一腿蹬,两手向前倾撑,像是把一座小山撑开一条路。他的“敢”是敢在上面涂色彩。这是借鉴民间传统彩塑的大胆尝试。

80年代的甜蜜之风

公共雕塑真正的广泛公共化是在80年代,主要马路边、大型立交桥边、街心花园、公园,一下子铺天盖地来了许多雕塑,这大概是所谓城市雕塑和园林雕塑。殷双喜说,这是艺术家获得了更大的创作自由空间后的创作。这个时期的作品无非是少女、小憩、嬉水、母与子,总之甜甜蜜蜜,作品样态也都圆滑顺畅,温和安详,不急不恼的样子。连玉渊潭公园的《少年英雄的纪念碑》也有这种倾向,那上面的少年虽手握红缨枪,但脸上却没有了50年代英雄形象的激越表情,很聪明的一个小学生样子。60年代,研究所也创作过一系列园林雕塑,如为哈尔滨松花江公园所作的,那里面的形象一概都体态健壮,极具动感。对比之下,又不能不让人想到时代痕迹。80年代,大家停止了内乱和相互斗争,想过平常日子。雕塑家们胆战心惊地作了多年伟人像之后也想过平常日子了,于是我们就看到了这么一批甜甜蜜蜜的雕像。不知道当时的观众有何观感,但今天看来不免会觉得有些小气,过于平行于生活状态了。

90年代好像又恢复了几分气派,从作品中也能感受到“与世界接轨”的气息扑面而来。王克庆在威海的《威海交响诗》、李象群为日本作的《等待太阳的升起》、展望为安徽平圩发电厂作的《火》、秦璞为北京奥体中心作的《裂变》、时宜的《七星聚会》、萧立的《嬗变——转化之夜》等,不仅在材料上扩大了范围,整个造型也贴近了一般雕塑本应给人的立体视觉冲击。在恰当的位置,它们都能让人留意。也有提升环境质量协调关系的作用。

匆匆走过50年,蓦然回首间,却发现雕塑却在灯火阑珊处,可圈可点的作品不计其数,但在公共生活中它需走到灯光下,才能发挥公共作用吧。

90年代的形态多样起来 殷双喜雕塑艺术