西亚古文明衰亡之谜

作者:三联生活周刊(文 / 正平)

4200年前突然荒废的古代城市

现代叙利亚东北部一处名叫塔尔雷兰的考古遗址,曾经是古代美索不达米亚的城邦国家中心。发源于亚美尼亚山区的幼发拉底河和底格里斯河向东南流淌,最后汇入波斯湾,两河之间肥沃的堆积平原,古希腊人称为美索不达米亚,意思就是两河之间的地方。一百多年来的考古发掘表明,这里是古代文明的摇篮。这个地区的苏美尔人在距今七千多年前就跨入了文明的门槛,开始了农耕与畜牧,把美索不达米亚变为古代世界著名的谷仓。世界上最早的书写文字系统、数学、金属冶炼、有组织的宗教活动和国家机构,就产生在苏美尔人建立的城邦国家。到了公元前2370年,闪米特人萨尔贡从北方开始了征服战争,迅速建立起美索不达米亚历史上第一个统一帝国,史称阿卡德王朝。王朝的扩张和兴盛持续了一个多世纪,突然中断。历史学家和考古学家认为这是内部动乱和异族入侵的结果,英国近东考古权威学者劳埃德(Seton Lloyd)教授在其著述中写道:“由于库提人的入侵与古老的苏美尔城邦起义遥相呼应,政治中心阿卡德被摧毁了,帝国也崩溃了。”

塔尔雷兰也是被阿卡德帝国征服的苏美尔城邦国家之一。它崛起于公元前第三千年,是哈布尔平原上一个城镇网络中心,其统治覆盖了方圆五百多平方公里的土地,有一个卫城高高在上,俯瞰四方。城市周围则有发达的雨水灌溉农业,为城镇网络的兴旺繁荣提供物质保障。当美国耶鲁大学近东考古教授维斯(Harvey Weiss)于90年代初来到这里考察时,看到的就是这样一个遗址。

为了更确切地了解这一地区古代的农业发展水平,维斯把遗址内的土壤样本送到法国国家科学研究中心,请他们作详细的检测分析。与此同时,他在考察中发现了遗址中不同寻常的情况:城市好像是突然荒废的,倒塌在泥地上的土坯墙,上面覆盖了厚厚一层已经压紧了的尘土,时间大约为公元前2200年。是什么样的灾祸,使得这一地区的居民突然抛弃已经存在数百年的家园而逃亡他乡呢?

从法国送回的土壤检测报告似乎回答了这个问题。土壤切片中有近25厘米厚的风沙层,并且明显缺乏蚯蚓洞,分析数据显示,公元前2200~前1900年这里有过一场严重的旱灾。

一场持续三百多年范围广泛的大旱灾

维斯教授开始认真思考旱灾与阿卡德王朝突然崩溃之间的关系。对于青铜时代文明的衰落,历史学家一般都以政治或社会的原因来解释,诸如传统商道发生混乱,官僚机构腐败无能,周边游牧部落入侵,等等。人们一直认为,与人类初祖茹毛饮血时代不同,城邦国家的出现使人类不再屈从于自然的随心所欲,美索不达米亚高度组织化的农业耕作和灌溉系统可以使居民们抵御自然灾害的侵袭。

然而在塔尔雷兰发现的证据使维斯相信,旷日持久的旱灾影响到美索不达米亚的心脏地区,最终给予阿卡德王朝以毁灭性的打击。根据文献记载,阿卡德王朝的崩溃,正是从公元前2200年开始的。维斯认为,尽管美索不达米亚城邦的经济已经相当发达,但其基础仍然是农业产量。人类早期文明的重要标志就是以农耕为基础的生存供给系统,农夫在田地上辛勤耕作,中央政府则依赖于他们上缴的劳动果实。旱灾和尘暴摧毁了哈布尔平原上的雨水灌溉系统,农业生产因而瘫痪;农业岁入的急剧减少,严重削弱了阿卡德王朝。更为可怕的是,居民们为躲避旱灾而离乡背井,迁往灌溉农业仍然得以维持的南方。因为需要雨水,臣民抛弃了王国。

考古发掘出的楔形文字文献片断似乎也有旱灾的记述。例如,被称为《阿卡德咒文》的冗长作品中就有这样记载:“大片土地颗粒无收”,“浓厚的乌云却不见雨水”。学者们以前把这类描写视为文学作品中的隐喻,但维斯认为这些文献记载近乎实录。不仅如此,维斯还在思考受旱灾影响的可能不止阿卡德王朝,他后来回忆说:“我想那不可能是一场小范围的旱灾,因为气候不是这样的,它的范围一定更大。然后我说:‘等一下,我在学校时关于这个读过什么?30年前不是已经有人说过,干旱的环境就能说明相邻的这些文明为什么崩溃?’在那以后的60天里,我重读了这些资料,嘲笑自己竟把学过的东西置之脑后。”

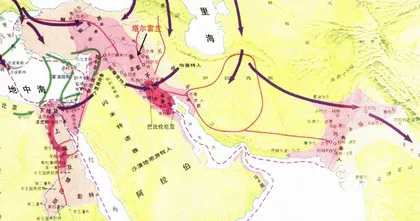

早在1966年,英国考古学家梅拉特(James Mellaart)就提出了旱灾使公元前第三千年西亚、北非的文明衰落的问题,可惜他的创见由于缺乏证据而得不到回应。现在,掌握了一定证据的维斯雄心勃勃地重提这一假说。他指出,发生在美索不达米亚的严重旱灾是由一次突发而范围广大的气候变化引起的,其影响波及西北至爱琴海和尼罗河,东至印度河流域的人类早期文明。当美索不达米亚人正在抵御旱灾时,毗邻的社会,如埃及的古王国、巴勒斯坦的青铜文化城市和爱琴海克里特岛早期米诺斯文明开始衰败。而在印度河流域,莫亨佐达罗和哈拉帕这些繁荣的城市可能就是被遭遇旱灾的逃难者倾覆的。“几个青铜时代的社会一起遇到麻烦,只能归结为一件事情——那里有一场自然灾害。”

1993年,维斯将自己的研究成果连同证据公布于世,以后发生的故事恐怕连他自己也始料未及。

令人吃惊的古气候和古地质数据

在纽约哥伦比亚大学的拉蒙特一多尔蒂地球天文台,古气候学家德梅诺卡(Peter deMenocal)读到一份介绍维斯旱灾理论的资料后,陷入了沉思。

人类文明开始主宰地球生态的年代,地质学上称为全新世(Holocene,1万年前至今)。学术界一般认为全新世的气候是稳定的,人类的农耕文化就在这样的环境中发生发展。就像大多数古气候学家一样,德梅诺卡原本对全新世的气候没有兴趣。维斯的发现使他怦然心动:如果影响了历史的进程,那么最微小的气候变化也是值得研究的。他找来了维斯1993年发表的论文,下决心寻找更多的证据。

1994年,德梅诺卡和维斯在一次学术会议上见面,他们立刻讨论了这场灾害。由于许多同行持怀疑态度,维斯正为证据匮乏而沮丧。德梅诺卡告诉维斯,如果一场大范围的旱灾确实发生在那个地区,它一定会在附近的海底沉积物中留下痕迹,最有可能就是在阿曼湾的海底。阿曼湾在古代美索不达米亚东南约1100公里,横扫两河流域的风暴带走的尘土会留在那里(波斯湾距离更近,但它太浅,翻腾的海水会弄乱沉积物的年代序列)。德梅诺卡恰好知道一些德国科学家拥有取自阿曼湾海底的岩心。

对这些沉积物标本的检测分析,显示出公元前2200年时有严重旱灾的迹象。灾害的线索也在其他地方发现。1994年,苏黎世瑞士技术大学的一位研究者雷姆克(Gerry Lemcke)提供了取自土耳其凡湖湖底沉积物岩心的分析报告,凡湖正是底格里斯河和幼发拉底河的源头。报告表明,湖水容量(与西亚的降水量一致)在4200年前突然下降,而这一时间风暴带来的尘土沉积比平时增加了5倍。

公元前四千至二千年西亚、北非、南亚、爱琴海的文明中心,维斯研究的旱灾就发生在这片广阔的土地上

德梅诺卡和同事库伦(Heidi Cullen)则加紧分析海底沉积物的成分,以弄清灾害的来龙去脉。他们的目标是白云岩。这是一种盛产于现在伊拉克和土耳其的石料,古代美索不达米亚的居民曾经广泛使用。分析数据显示,在4200年前,白云岩的沉积突然出现了一个尖峰信号,其数量比平时三个世纪的缓慢堆积多出五倍。这些白云岩粉尘的化学成分,与美索不达米亚山区和平原的白云岩完全一致,无疑是风暴把它们带至海湾的。拉蒙特一多尔蒂地球气象台的研究人员发现,西亚这次旱灾的时间,与北大西洋的一次寒冷期完全重合。根据库伦对当代气象记录的对比研究,这样的寒流会产生一个气压梯度,使潮湿空气离开地中海向北移动,从而在中东和西亚造成干旱。

古气候学家拿出的科学数据,使维斯提出的旱灾看起来更加真实可信。德梅诺卡不无谦虚地说:“我们试图做的,就是为解决这个问题引入一些很有力的气候数据。”以前为什么没有人看到这些迹象呢?德梅诺卡回答:“因为没有人去寻找它。”

历史结论要改写了吗?

然而,许多人仍然坚持传统的说法,他们觉得维斯的推论过于大胆,而且不能解释这个地区的所有现象。美国费城的宾夕法尼亚大学考古与人类学博物馆近东部主任泽特勒(Richard Zettler)就指出,尽管塔尔雷兰可能被居民遗弃,但附近哈布尔平原上的其他城市显示出继续有人居住的迹象。对于《阿卡德咒文》一类古代文书片断的描述,泽特勒说:“如何阅读这些文献仍有大量问题——它多少正是文学作品,即使有历史真相的内核,分辨这个内核是什么也十分困难。”

现代技术测定的某些数据在开始时也令人困惑。学术界公认的辨别全新世气候状况最权威的数据——GISP2,就没有公元前第三千年那场灾害的踪影。GISP2是“格陵兰冰层科研项目二”的英文缩写,科学家们钻探格陵兰冰层取出冰核样本,分析其化学成分,以便重现过去的气候。自然产生的氧原子分轻、重两种,它们会随着不同的气候以可预测的比率积聚在冰层中。在寒冷的气候中,重氧同位素不容易从海洋中蒸发;而在温暖的气候条件下,它们会更多地蒸发,并通过雨雪的转运更多地积淀在格陵兰冰层中。追踪某一时间段氧同位素在冰核内部的比率,就能确定该时期的气候状况。可是,在德梅诺卡办公室那台监视器上显示出的GISP2数据,表示全新世气候的曲线有节制地颤动,并无异常;公元前2200年既无尖峰信号,也无急降俯角或突然转向,就像一座平坦的高原。

没有GISP2数据的支持,维斯的理论就不可能得到学术界的认同。幸运的是,美国新罕布什尔大学的马耶维斯基(Paul Mayewski)教授挺身而出为维斯解围。这位研究GISP2数据的权威科学家认为,西亚的旱灾不能在格陵兰冰川的氧同位素记录上显示自有原因,可能是格陵兰离“感觉”那个地区的事情过于遥远,也可能那次旱灾留下了不同种类的化学信息。

马耶维斯基像德梅诺卡一样,具有强烈的好奇心并想刨根问底的科学家本性。1996年他与维斯见面讨论后,开始重新分析冰核数据。他首先更改了测试基础,将原来以50~100年为一时间段,改为以2.5年为一时间段,以凸现气候变化的细节。他还搜集了更广泛的一组数据,来重建包括陆地和海洋上空大气环流的特殊模型。马耶维斯基满意地发现,被称为“经向环流”的大西洋上空空气板块从南向北的移动,在大约4200年前曾制造成一个使西亚干旱的冬季低气压区。

“我们可以根据自己的数据证明公元前2200年的事件确实无疑,”马耶维斯基说,“不仅如此,我们可以证明西亚文明的重要转折大多与这次旱灾有关。我们认为已经找到了引起旱灾的原因。”

虽然马耶维斯基和德梅诺卡仍在研究大西洋上空的大气环流如何造成西亚旱灾的细节,但古气候学和古地质学的数据看来已经证明了维斯所说的旱灾真的存在过。历史结论就这样改写了吗?维斯认为争论还会继续下去,他说:“在气候环境能用数量表示之前,要理解气候变化,尤其是那些突发性的变化对当时社会意味着什么,将是困难的。”研究并且说明早期人类文明的兴衰盛亡,一直是考古学家和历史学家的工作。他们根据考古遗存和文献资料,为人类童年模糊不清的事迹勾勒出初步的轮廓。自然科学家运用现代技术揭示的新证据,有力地冲击了某些传统的解释模式。传统结论的改变,也许只是时间问题了。

(本文撰写参考了劳埃德《美索不达米亚考古》和卡伦·赖特《尘土中的帝国》一文)

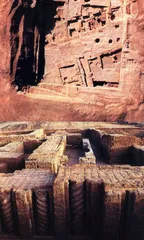

爱琴海克里特岛的文明曾令发掘者极为惊奇,它如何衰亡也一直是学术界争论不休的话题

考古学家认为这就是阿卡德王国的创建者萨尔贡一世,这个强有力的人物在距今四千多年前建立了美索不达米亚历史上第一个统一帝国

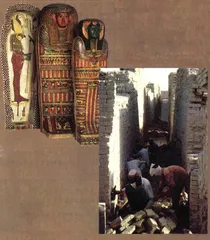

古埃及的木乃伊

工人们在为摩亨佐达罗遗址修复地基,这座位于现在巴基斯坦境内的古城在四千多年前繁荣一时 旱灾两河流域美索不达米亚平原