斯皮尔伯格的“士兵之歌”

作者:娜斯(文 / 娜斯)

我是在公立图书馆里偶然见到苏联电影《士兵之歌》(Ballad of a Soldier)的录像带。这电影的名字小时就久闻,居然是多少年后跑到美国来才看到。《士兵之歌》、《第四十一》、《雁南飞》,都是苏联二战后产生的战争电影,但都不是充满战争场面的“战争片”,而是从个人的、微小的角度写战争对人的生活产生的影响,或者说它们是反战片可能更合适,也许这就是为什么当年在苏联它们都是受批判的。

有一种电影,故事特别简单,也相当老套,可就是拍得出类拔萃,颇能动人。印度导演雷的《小路之歌》,费里尼的《大路》,就是这一类名片的代表,它们都让我泪水涟涟。《士兵之歌》也属此类。当年苏联人做所谓“诗电影”似乎无人能出其右,因为别人一做就容易sentimental,俄罗斯文化的一种深沉质朴却让那种sentimental变得返朴归真。按说中国电影受苏联电影影响应该不小,可这一点怎么一点也没学到,我是百思不得其解。

《士兵之歌》是讲一个小兵的故事,一个19岁的小兵——一个孩子,一个母亲的独生子。他稀里糊涂地立了功,跟将军说,能不能不要奖章,而要几天假,回家帮妈妈修房顶。适值战事停顿,批准了,电影就讲他一路上的故事,都是很简单的事:邂逅一个姑娘,没有结果甚至没有开始;战友托他给老婆带两块肥皂(仅剩的两块肥皂),但那女人已另有新欢;一个失了一条腿的士兵也担心自己回家面临同样的命运,但是在站台上,女人热泪纵横地投入他的怀抱。战争中的情感、爱、背叛、忠诚、母与子,就是这些非常基本的东西。

故事的开始是母亲来到村口的路旁,道路通向天边,儿子却永不会归来。那单纯而有力量的黑白画面,是电影意象中让人印象深刻的难忘镜头。

同是表现二战,好莱坞还真找不出一部《士兵之歌》那样的电影。二战中,好莱坞作为宣传机器,比之苏联电影业是有过之而无不及的。仗毕竟是在苏联人的土地上打的,其残酷性每个家庭都有体验。二战对于美国人,却是辉煌的传奇,造就多少英雄故事。好莱坞电影写到二战,公认是标准化宣传化,文学作品里,约瑟夫·海勒的《二十二条军规》,对战争是一片冷嘲热讽,可也背景淡化,“且将真事隐去,一派假语疯言……”美国的战争片,到了越战,则不大一样了,因为围绕越战有争议之声,而新闻影像媒体的发达,使得战争赤裸裸地呈现在民众面前。又有奥利佛·斯通这样的人,真的经历了一遭,再拍起电影来,有了许多为历史立证的使命感,所以有《野战排》《生于7月4日》等等,更不用提科波拉《现代启示录》中的荒谬、疯狂、怀疑、异化……

在华盛顿也出现了与范式迥然相异的越战纪念碑——不是高耸而是横向展开的一道黑墙,墙上印有所有在此次战争中死亡的战士的名字。这个设计一入选,就引起了激烈的争议,使得当时才21岁的华裔女设计师林缨也深陷其中。一方面是现代主义的设计跟传统的纪念碑风格大相径庭,让一些人看不顺眼,当然更因为它透露的不是胜利的凯歌,而是一种深沉的悼念,被有人称为“刻在美国心脏的一道黑色伤痕”。但是在今天,这个设计已为大多数人称赞。越战老兵,阵亡士兵的家属,常常前来寻找、触摸亲友的名字,缅怀致哀。

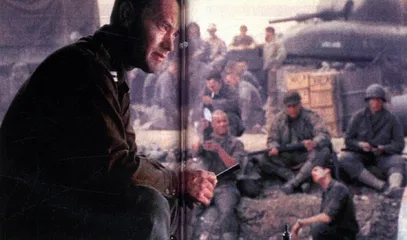

最近,好莱坞忽兴一片战争片风,最先出笼者是今夏斯皮尔伯格的《找救士兵雷恩》(Save Private Ryan)。斯皮尔伯格的父亲就是二战一兵,经常有老战友一起忆旧,他听着,心想怎么跟电影里说的都不一样,所以就有这个心愿。名利到了他这个地步,拍二战中的犹太人,拍贩卖黑奴时的黑人,现在又来拍诺曼底中的普通士兵,也该不怕赔本了。他说他上一部《Amistad》,此一部《找救士兵雷恩》,都是不准备赚钱的。不过“大兵雷恩”一出来,倒是颇叫座,在今夏大片中,也算是最受好评的。

一见这电影的消息,我就想到了《士兵之歌》,正好看《纽约时报》,发现上面有篇文章也因斯皮尔伯格的电影讲到《士兵之歌》,讲到俄国人的二战记忆。拍摄于1959年的《士兵之歌》,在西方影人中也是熟悉的作品。待我看了“雷恩”,发现斯皮尔伯格果然在其新片中向其致敬,一场通知一个衣阿华农村母亲他的3个儿子都在战场阵亡的戏,麦田,一条连接村庄与世界的道路,是美国农村的景象,也让人马上想到《士兵之歌》中的画面。电影是一种充满借喻、重复、互相指涉的艺术,这个镜头让人感到斯皮尔伯格肯定是心中有《士兵之歌》的影子,但是那场戏并没有超过原版。斯皮尔伯格承继了《士兵之歌》的人性视角,也讲一个士兵,从军队的角度和母亲的角度是截然不同的存在。两片都讲了一个将军体会母亲的心,前者是因此批准独子回家一趟,后者则是发现一个4个儿子的母亲在同一天将接到其3个儿子阵亡的通知书后,特令部下将第四个儿子从战场上找出,准其退伍。这第四个儿子,就是也不到20岁的士兵雷恩。

影评公认是,影片主要是开头和最后两场激战场面为前人之所未为,用纪录片式的风格拍战争场面。开头的诺曼底登陆,是公认的残酷一战,斯皮尔伯格尽量采用当年战地记者的摄影机风格、手提,不加护镜,颜色做旧,加上一切道具场景按历史记录仿真,都尽可能地让人体验战争的真实气氛。最后一场以少抵多的守桥大战,发生在一个法国小村,整个景都是搭出来的,河也是挖出来的,可谓用功之极。

开头半小时完全是打仗,有纪录片风格,之后仍是一个精心编剧的“戏”。汤姆·汉克斯演的主人公带领一班人去寻找瑞安,这其中有一个纽约布鲁克林的聪明小子、一个大大咧咧的意大利裔、一个冷静坚强的犹太裔、一个南方神射手——一边瞄准一边背《圣经》、一个善良的小卫生兵、一个神经兮兮、笨手笨脚的翻译等等。影片讲寻找雷恩途中的种种故事,也顺带刻画这些人物的性格。斯皮尔伯格该算是讲故事能手,这个故事也讲得可圈可点,尤其那个翻译,没按我们期待的那样“经过战火的考验,血与火的洗礼”之类从胆小鬼变成英雄——最后他仍是吓得瘫作一团,听凭子弹用光的犹太兵被德国兵用刀捅杀,他终于开出的一枪,还是对投降的俘虏(但那俘虏也另有一番故事)。

“雷恩大兵”不能让人忍受之处也不少,最大的败笔是开头结尾——被拯救的瑞安老年重返诺曼底公墓的戏。斯皮尔伯格在《辛德勒名单》中的结尾是一通说教,“雷恩大兵”也是如此,好像斯皮尔伯格严肃一把就非得上纲上线,可是又不够艺术,让人觉得画蛇添足。因为一开始提到《士兵之歌》,所以我又想到了它的结构,同样是从多年之后讲起,《士兵之歌》的镜头简单而充满力度,像民间歌谣的朴素有力:一个母亲,她在路边,她不是在等儿子,因为她的儿子永远不会回来了。这路,离开村子和回到村子都要走,多年前,她在这里迎来过儿子,也送走了儿子。现在我们就讲一讲他的故事,连他的母亲都不知道的一个俄国士兵的故事……《士兵之歌》有一个完美的开头和结尾,一个完美的结构。“雷恩大兵”的开头结尾首先跟紧连的战争场面风格毫不搭调,毫无必要地说教,也说得很笨。

“雷恩大兵”并不是反战片,它还是讲战争中人的勇气、道德、爱国主义和男性情谊等等。斯皮尔伯格的本领是把好莱坞老套的战争片从技术上和情感上更新,战争场面真实,但主题基本上还是那一套。他讲故事本领很强,另一方面又让人不满足,缺少更随心所欲的手笔。比如在最后的激战到来之前,有一场士兵们在夕阳沐浴的断墙残壁中闲坐,以忧伤歌声著称的法国女歌手皮亚夫的歌声从收音机中传出……看此戏时,我就特别不满意,期待大师手笔却期待不出来。也许它再慢那么一点……运镜剪接再不那么传统一点……对话再少一点……但是我们毕竟是在看斯皮尔伯格。

《士兵之歌》的好处是,它就像一首歌,一首旋律简单,然而动人心弦的民谣。“雷恩大兵”则先是纪录片,然后变成戏剧,然后变成道德寓言。它是值得一看的电影,但却不是能让人完全满意的电影。它在明年奥斯卡肯定会弄个名目,但又不能让人觉得是上上之品。 好莱坞大兵士兵之歌军事历史战争爱情电影战争片