打着“面的”去天堂

作者:三联生活周刊(文 / 邹剑宇)

到2000年的元旦,天气会依然寒冷,喜庆的北京人准备参加各种喜庆活动的时候,出门与一年半以前已经不同了,街上没有了黄色的“面的”,不经常乘坐出租车的工薪市民不再站在街头盼望着那黄色小面包车里竖立着的标明“空车”的红色小牌。那时的选择很明白——打车或者是不打车。街头行驶着的出租车主要是“夏利”和“桑塔纳”,与北京的“面的”一起成长起来的乘客再也没有了“有点欣喜有点慌”的心情,依旧坐上了已经坐了很多年的公共汽车,如果顺路的话,他们可以选择比一般公汽要舒服的“空调大巴”。

这样的情况是由1998年8月9日的北京市出租汽车价格调整听证会开始的,根据北京市出租汽车管理局提出的方案,“面的”将在2000年前淘汰;主导车型“夏利”每公里租价降为1.2元,“桑塔纳”降为每公里1.6元,其他车型为2.0元;所有出租车4公里的起步价一律是10元;根据四舍五入的原则,计价器显示金额精确到元。

这个方案体现出一个原则:出租车不是普通交通工具,不是工薪阶层每日的代步工具。更多的人应该乘坐公共交通车。

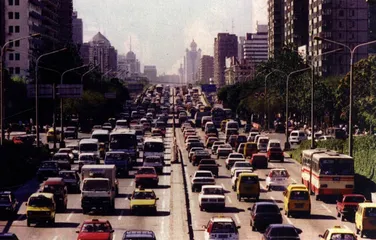

出现于1991年10块钱10公里的“面的”面临淘汰的原因是它“有碍市容”和污染太大,真正的原因是北京的出租车发展与世界大城市的格局没有接轨,出租车6.55万辆的总数量甚至比拥有机动车600万辆的东京要多出将近2万辆。而根据北京市2010年城市总体规划目标,三环以内城市中心区道路面积达到20%,赶上东京目前的水平至少要20年。在道路面积有限的情况下,“公交优先”是最好的选择。

“公交优先”的口号是1997年《北京市政府工作报告》中明确提出来的,当年出现在北京长安街上的“公共汽车专用线”和4路“空调大巴”是“公交优先”的两面鲜明的旗帜。但是普通的市民依然要站在路边不顾风吹雨打耐心等待不准时的又慢又老的公共汽车,最多的路面让数量最多的单位用车和部分先富起来的人士的私家车占据着,在公共汽车乘客艰难出行的现实和难以平衡的心态中,便宜的出租——“面的”存在得正是时候。

所以“面的”消失的时候也正是讨论公共交通怎么“优先”的好时候,公共交通什么时候摆脱“又破又慢”的面貌?普通市民是否也应该有舒服的出行权利?至少在现在,当地铁车厢内总是有半数的灯不亮的时候,从来没有维修更新过的车厢换气扇永远发出足以掩盖乘客说话声的“轰鸣”声的时候,“公交优先”就不是一个实际的口号,普通市民还将怀念那段打着“面的”去天堂的日子。 交通