父亲的意义

作者:王珲(摄影 赵晓澄)

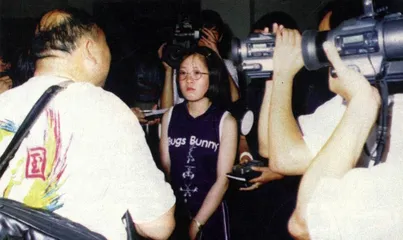

新闻媒体包围着张琼

张品文是7月北京的谜。

他因17岁的女儿张琼进京寻父而成为街谈巷议的焦点。自7月27日起,两份北京人读得最多的报纸连日追踪,令市民们在关于洪水的激情报道与平淡的都市新闻中,多了些温情脉脉的感动和推理探案般的刺激,张品文的过去、现在和未来被熟识或陌生的嘴传递着。

张品文在1968年背着父母参加黑龙江生产建设兵团,投入到被美国人托马斯·伯恩斯坦视为“本世纪任何一个国家中最大的一项社会实验”中。10年后,他非但没在返城浪潮中回京,反而在1979年与当地青年赵秀兰结婚留在了北大荒;1985年他突然离家出走,舍弃了有轻微精神分裂症的妻子和只有4岁的女儿;关于张品文的消息在1989年4月戛然而止。

没坐过火车的张琼,不敢做关于寻父的梦。然而1998年的夏天注定了是她命运中的一个重大转折。张琼的故事,是在她为救助别人捐钱时被发掘出来的。敏锐的《新晚报》记者听出了一幕知青的孽债。更敏锐的是企业家。7月6日开始,张琼的平静被打破,她从家乡绥滨290农场走出来,走出那个用塑料布围住窗户的家,被接至哈尔滨,带到北京,到处都是想帮助她圆梦的人。这一行,让张琼知道了一件事,“平静并不意味着幸福”。

7月27日,“张品文同志:您的孩子从未有钱买过零食,为挣上高中的钱,暑假她打了1600个草帘子。请你速与本报联系。”这样的话赫然登在报纸的头版。张琼开始面对各种电话和来访者,各样的消息,唯独缺少父亲的声音。张琼也陷入媒体的包围中,它们探寻着关于她的家、她的父亲的事。像突击功课一般,父亲的形象如此集中、清晰地涌入她的脑海,而对于亲情、苦难、贫穷和仇恨的感受,让这个17岁的女孩一度情绪非常低落。

“北奇神”策划部主任赵晓澄与心事重重的张琼长谈了两个夜晚。“张琼的心里很不平衡,在来之前她对父亲几乎是仇视的,她想不通为什么别人都有父爱而自己没有,而且她认为是父亲的出走导致了家庭的衰败、母亲的病情加重。我给她看罗中立的《父亲》,她不理解,她说那个生活离我太远。我对她说,如果这样的画面都不能引起震撼,那爱就太自私了。让小张琼试着理解她家的悲剧是那个时代造成的,有些难为她。”长谈之后的张琼轻松多了,她说她会原谅父亲所做的一切。

赵晓澄们在找父亲的同时,又带着张琼认识北京,逛商场、爬长城、看升旗……最吸引张琼的是北京大学。以前,张琼的目标是西南政法大学,她一直想读法律或新闻。“北奇神”对张琼有承诺,他们将负担她以后的学习、生活费用,如果她没考上大学,工作会在公司内部解决。但张琼的学习成绩是学校的第三名,没有经济状况的担忧,她开始大胆做梦了。她说:“你们的支持加上我的努力等于北大。”

张琼有理由相信她能实现自己的梦。在短短的十几天内,她感受到了超乎寻常的关爱。适逢各地知青踏车北上,重返北大荒的活动,张琼寻父迅速为北京知青们关注。在7月30日北大荒知青联欢会上,众知青对张琼说:“知青都是你的爸爸。”愿意收养张琼的人不断打来电话,而她的户口也有望在中国杂技团的运作之下进京,连妈妈的病都有哈尔滨的医院免费治疗……在联欢会上,张琼还遇到了同是知青女儿的小明星关凌,她因在情景剧《我爱我家》中的表演而为全国人民熟悉。张琼自信地说:“除了生活条件导致的不同,我和她没有什么不同。”北京幻化了张琼的梦,虽然父亲仍无迹可寻,关于自己的路却似乎越来越清晰。

8月3日,张琼离京,身着北京大学文化衫的她,拉着北京陌生的亲人们的手哭了。对于她而言,今天已和昨天有很大的不同,但没有人知道,当一切归于沉寂之后,明天是否还会和今天相同。

寻父还可以有另一种效果。作为当年北京37万下乡知青的一员,钟虎对记者说:“张品文挺让人同情的,这么铺天盖地找他,他所承受的压力太大了,无论出现不出现,他都不会落下什么好。”他认为如果悄悄地进京,依着手里存有的一点点关于张品文的消息,找到他的家人……也许这样小张琼就不必是带着张品文过从甚密的战友的暗示离京——有人可以在张琼与父亲之间传递消息。让北京的媒体释怀的是,张琼表示:“我不遗憾,因为我得到了更多的爱。”