电视纪录片:“非虚构”的魅力

作者:三联生活周刊(文 / 黄艾禾)

单纯的舟舟发挥着自己的艺术才能,没有一点自卑(陈建刚 摄)

文化

●架起一台摄像机,对准一个活生生的人——就能保证你拍下来的都是真实的吗?

●你和你的摄像机在场,可能对你拍摄的对象一点不影响吗?

●即使你拍下来的都是真实的,你怎么能保证别人也会有兴趣看?

●在周围举目皆是的生活之流中,你为什么就一定要拍你所选的这个片断?

这些问题都是我在看电视纪录片时脑子里转过的问题,它们大概也会一次次出现在拍纪录片者的脑海中。“第四届中国电视纪录片学术奖”评奖暨观摩活动6月下旬在北京举行,共有长短40部片子入围参评。这次的电视纪录片评奖颇有些新意。首先是评委们大换血,聘请了不少社会上的知名专家学者加入,这批来自社科院、北师大、作家协会、中央办公厅的“圈外人”给这个电视圈子带来一股新鲜之风,也使得评奖更加公平。当评委们关在一间小屋里看片的同时,借北京电视台的一间大放映厅,所有参评片子的作者都坐在一起看入选片,整整看了三天。

结果,是湖北电视台的一部叫《舟舟的世界》的片子得了大奖,可以说这也是众望所归,还在放映厅里放片的时候,人们就已经对它报以热烈的掌声了。

十几岁的男孩“舟舟”是这部片子的主人公。舟舟与众不同,因为他是个弱智人,所以他没上过学,是文盲。但是人们喜爱《舟舟的世界》并不是这部片子的猎奇,而是它里面饱含着的一种巨大的温暖。摄像机的镜头拍下舟舟每天泡在各个文艺院团的排练场的情景。舟舟扎在这堆搞艺术的“人精儿”里,不会感到一点自卑,因为没有人表现出看不起他、取笑他或欺负他。于是舟舟便比一般人更自觉更轻松地直入艺术的境界。每当乐曲奏起,他便开始场外义务指挥,比任何一个在场的乐队队员更认真更卖力,而且——令人惊讶的是,他的所有动作都与乐曲丝丝入扣,潇洒有力,准确地表达出音乐的内涵,他的表情在这时变得热情生动,甚至在乐曲完毕臂膀猛地一收时脸上还会流露出某种疲惫与不屑,或是某种若有所失。但是接着,他的脸又恢复呆滞,他又成了白痴。他进入音乐一定比我们许多普通人进入得更深。是因为他傻?不,是因为他单纯。这不能不让我们这些“聪明”的健全人心中震动。

然而《舟舟的世界》最令人震动的却是另一幕:舟舟的父亲命令舟舟到街上学点本事,比如为过路的骑车人打气——他不能不为舟舟的今后考虑,舟舟的将来靠什么安身立命呢?舟舟不情愿地来到街头走到另一位正在等候给人打气的弱智者身边。那位弱智人的第一反应是将自己坐的板凳从舟舟身边拉开,他非常警惕这个新来“抢饭碗”的人。但舟舟偏不会理解对人防范,他拉开一段,舟舟就凑过来一段……接下来的镜头是舟舟在撅着屁股给人奋力地打气,那人说:他力气还不够呢!再接着,是两位弱智人手牵着手,穿过街头川流不息的人流走了……此情此景令人落泪。

《舟舟的世界》的编导张以庆是位三十多岁的年轻人。他说自己在为乐团拍别的片子时发现了这个男孩,于是大感兴趣,后来跟拍了10个月。“我很怕后来乐团的人会给拍烦了,轰我走。我每次去都尽量早点到,在他们进来前布置好,不影响他们。但你说对他们一点影响没有也是不可能的。”张以庆并不回避这个“相互影响”的问题,在片子中,有一段就拍下了舟舟真的指挥乐队演奏了一首乐曲的情形。那段解说词是这么开始的:也许乐团的人想快点结束拍摄,于是他们就开始起哄让舟舟上,而这样的事以前也曾自发地出现过……《舟舟的世界》较之一般的电视纪录片显得更精致,可以看出,构图、用光,乃至音乐音响的运用都是经过事先考虑的,但这并没影响人们对片子的接受,他确实处理得很得体。当然,这部片子最打动人的还不是技巧,而是全片所洋溢着的一种巨大的人文关怀,拍摄者不对主人公的困境取居高临下地怜悯,也不会对他的缺陷加以粉饰溢美;他拍的是人群的一种“另类”,折射的却是普通人的主流社会。这不是仅靠技巧或是仅靠吃苦能够达到的。

现在拍纪录片的人都懂得于这行要吃苦。你要端着摄像机一日一日地守候在那里,你扛着机器似乎是漫无目标地跟着主人公拍下他的一切,你要等待,等待着某个激动人心的情景出现,它不知什么时候会出现。等待的日子是枯燥而艰苦的,而也许你所期待的东西却永远不会出现。就像是踢足球的人要有“球运”,干这一行也要有运气。但却不是说,只要吃苦,就能拍出好片子。此次“学术奖”的评委之一、北京电影学院副教授谢小晶说:较之拍故事片,实际是拍纪录片更难。故事片嘛,已经有写好的本子,你到了拍摄场地该拍什么就拍什么,但是纪录片,往往是到了一个地方,最怕的是摄影师要问:导演,我们拍哪?拍哪?此刻我也两眼一抹黑呢!就是这些普通的生活,你能看出什么值得拍,那才是你的功力。所以现在我们电影学院正在讨论一项改革,所有专业的学生,不管是学导演还是学文学的,以后要先过纪录片这一关。拍不好纪录片,你也学不好拍电影。我认为,拍纪录片这件事不属于“文艺”,它更多体现的是“文化”,在考验你的全部文化积淀。

此次入选的40部纪录片中,有一多半是反映偏远山乡、古久文化、少数民族这类题材的。中央电视台编导孙增田的《神鹿啊,我们的神鹿》也是其中之一。片子拿了一等奖,拍摄的是我国东北人数最少的少数民族之一——养驯鹿的鄂温克人。这个以山林为家的群落现只有2000人口,只有语言,没有文字。然而看孙增田的片子,我们却感到他们的命运与我们相关:片子以一位上了大学成了画家的鄂温克女孩终无法适应大都市生活重返山林为线索,拍下了她回到亲人身边后的苦闷。这种身陷现代化与民族文化传统间的两难,又有谁能一句话说出现成的答案?孙增田说:纪录片当然不是只能拍那些与我们很远的东西,我也不想总拍这类片子。理想中的纪录片应该是对现时这个社会进程起作用的东西。对我们来说,幸运的是中国是一个纪录片资源丰富的国家,因为我们人多嘛!而且我们现在又正处在一个社会巨大变动的时期,比如下岗、国企改革这些事件……纪录片的矿藏与地质矿藏不同,如果你不去及时开采,它就会消失了。

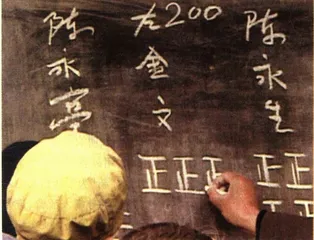

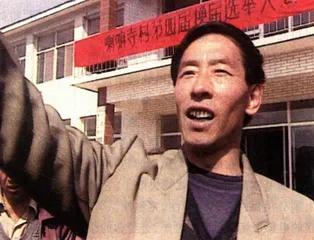

这次恰恰有一部获二等奖的北京电视台佟立拍的《村民的选择》,它触到了我们这个社会中的最敏感之处。片子自始至终都是围绕着河北承德郊区一个村庄里的民主选举这个事件。村民们情绪相当激动,事情的发展也相当具有戏剧性,当那两个在选票上印好名字的原村长和他的弟弟落选,一个名不见经传的村民左金文以压倒多数当选,一瞬间许多农民都在用手擦眼泪——有谁能事先导演这个场面!这部片子很吸引人,以至于播出时许多观众是把它当成电视剧看的。而事后,也确实有人找到佟立,说真的想请这些生活原型,再拍摄一部电视剧,被佟立婉言劝阻——拍成了“演”出来的片子,就完全不是那个意思了,电视剧再会编,也不如这种生活本身造就出的戏剧更感人。这次“学术奖”的评委之一、中国作家协会秘书长陈建功对这批纪录片大为赞赏,他提出要复制一套片子,拿回去给作家们看看,让那些整日以“虚构”为生的专家们感受一下“非虚构”的震撼力。

据中国电视艺术家协会统计,至1997年初全国共有46家电视台设有纪录片室或纪录片组,专业人员330余人。

今天在中国拍纪录片的人都很年轻。大多30岁上下,受过高等教育。有意思的是,他们常常是“半路出家”者,有人原来是学农业的,有人原来学的是录音,有人(比如张以庆)甚至就没有上过大学。他们以各种渠道进入电视台,先是拍新闻,拍专题,后来有的是自愿,有的是被“拉”入纪录片这个行当的。目前有许多各地方电视台成立了“纪录片室”,网罗了他们中的大部分人。自从干起这一行,艰苦自不待言,收入也立时见少,如果不是怀着某种理想和激情,是很难长期坚持的。如果你不能领悟纪录片的魅力,你不能理解这件事的无尽吸引力,不理解观察人、拍摄人的无尽乐趣,你也就无法理解这批人。还是谢小晶说得好:因为拍纪录片一不能挣钱,二也很难出名,它特别不具功利色彩,所以这项事业也是最健康的。

左图:喇嘛寺村的村民们在唱票

右图:喇嘛寺村新当选村长左金文 纪录片