比尔·布莱森的《林中漫步》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫 本期有4)

部新书。令人满意的是,上次没有上榜而我们做了重点介绍的《泰坦》一书从6月开始榜上有名。这表明了美国读者对名人传记的兴趣。

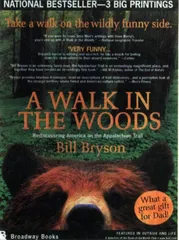

另外3部均属回忆录性质,其中以《林中漫步》为最佳,这部以游记为干的作品,在写景之外,兼及议论和自省,在展现大自然优美风光的同时,那幽默的笔调也给人一种享受。

阿巴拉契亚山脉,北起纽芬兰,经过加拿大,一直延伸到美国东南部,大体上是沿北美洲东海岸绵延起伏的山地。其中在美国境内的部分,南起佐治亚州的斯普林加山、北至缅因州的卡塔丁的这一段,有一条完成于1937年的山路,总长2100英里(合3379公里),据说是地球上由志愿人员修建的最大工程。每年总要有两千人试图步行完成这条山路,但只有其中的十分之一能够以胜利告终。

比尔·布莱森是个美国人,却在英国生活了20年。这位已过中年的作家,身体微胖,用他自己的话说,像个“杯形蛋糕”。在全书的开场白中,他没有用别人写类似游记的手法,说什么是由于和什么什么人关系破裂、财政上破产或是某种精神危机,才到大自然中去寻求松弛之类;而是干脆承认,他是不愿意再看到自己那难看的体型,才去长途跋涉的。这诚然不是真正的理由,而妙也就妙在用诙谐的口吻,掩盖了他的内心。其实,他就是因为这条山路存在着,他要亲自走上一遍,而当他把亲身感受写成这部《林中漫步》时,那浓郁的自然风光之美,也就跃然纸上了。

春天从佐治亚出发的那个早晨,寒风刺骨,大雪纷飞——预示着前途的艰辛。他的旅伴叫斯蒂芬·卡茨,喜欢大声说笑,像福尔斯塔夫(按:莎士比亚历史剧《亨利四世》中的一个没落贵族,身体肥胖,耽于酒色,到处骗吃骗喝,成为文学上的著名典型)一样喜欢大块吃肉——在他们时时断炊的徒步旅行中要忍受更大的肚腹之苦,也就添加了行程中的笑料。

路上的种种灾难自不待言:地图不准确到了危险的程度,住宿的地方老鼠肆虐,……但他却用轻松的心情看待这一切,把目光转向那人迹罕至的大自然,在一个观察点上,放眼望去,只见山路穿进密林,密林之后是更深的密林,那一派郁郁葱葱,深邃中饱含着神秘,神秘得引人遐想。据笔者切身体会,美洲没有经历过欧亚大陆人类数千年农垦的劫掠,自然风光显露出突兀的原始美。在比尔·布莱森的妙笔之下,更是旖旎诱人了。

当然,作者并没停留在景色描写上,历时5个月的行程如果只一味写景,即使再多姿多彩,也要惹人厌烦了。他不时发表议论,而且不乏独到见解。他对美国的森林管理部门大为不满。指责他们只知一味修路而不加保护,从而破坏了森林。“贯穿美国全国森林中的公路长达378000英里”,这个数字是美国州际高速公路全长的8倍,“这帮家伙只知一味修路,这就是他们那种水平的贡献。如果给他们指出任何地方的一片树林,他们会在看着树林沉思一阵之后开口说:‘不错,我们可以在这里开出一条路……’”

他那批评的笔锋所指的另一个方向就是美国人的缺少步行。美国人一出屋门就驾汽车,体育活动多去健身中心,从而忽略了人体最基本的功能也是最简易可行的锻炼手段——用两腿走路。布莱森先生写道,一个美国人平均一天只走350码(约合350步),以致养成了一副摇摇晃晃的身躯。美国高速公路之发达,并没有给人们提供人行道;另一方面,如果有谁步行上一英里,恐怕就得招致嘲讽、怜悯,甚至自我毁灭的最快方式了。这样尖刻的批评,对于有些神经质地对待卫生健康又十分热衷体育活动的美国人来说,恐怕会有振聋发聩的作用。

法国《快报》周刊6月17日畅销小说榜

1.《你属于我》TU M' APPARTIENS

玛丽·希金斯·克拉克 Mary Higgins Clark

2.《萨克斯的疾病》LA MALADIE DE SACHS

马丁·温克勒 Martin Winkler

3.《首任妻子》LA PREMIERE EPOUSE

弗朗斯瓦兹·尚德纳戈尔 Francoise Chandernagor

4.《第一口啤酒及其他微小快乐》LA PREMIERE GORGEE DE BIERE ET D' AUTRES PLAISIRS MINUSCULES

菲利普·德莱姆 Philippe Delerm

5.《巴达坡的花园》LE JARDIN DE BADALPOUR

肯尼泽·穆拉 Kenizé Mourad

6.《小事物之神》LE DIEU DES PETITS RIENS

阿伦达蒂·罗伊 Arundhati Roy

7.《天使的印迹》L' EMPREINTE DE L' ANGE

南希·休斯顿 Nancy Huston

8.《某种正义》UNE CERTAINE JUSTICE

P.D.杰姆斯 P.D.James

9.《第五座山》LA CINQUIEME MONTAGNE

保罗·格埃罗 Paulo Coelho

10.《碧姬·琼斯的日记》LE JOURNAL DE BRIDGET JONES

海伦·菲尔汀 Helen Fielding

本周法国畅销书榜无新事。被关注的是知识界的期刊杂志,因为雷蒙·阿隆创立的《评论月刊》(COMMENTAIRE)本月20周岁,伽里玛出版社的《辩论》(LE DEBAT)杂志正出到第100期,发行量达1万册。这两本思想性刊物本身一点庆祝文章也没做,《新观察家》和《解放报》对此的报道也颇有分寸、有深度,集中在法国思想性刊物兴盛的历史及现状。

有人说法国知识分子脑子一个激灵,一份新刊物就会问世。虽然不少刊物来去一样快,总还是有些大的、重的、长久的刊物坚持着、旺盛着。一个世纪以来,它们一直用力推动着法国思想的发展。1932年,哲学家艾曼纽·穆尼叶创办《精》(ESPRIT)。为知识分子提供辩论的场所,这本季刊至今仍以对文章无比苛求而著称。二战后,萨特、阿隆与波伏娃创办《现代》(LES TEMPS MOD-ERNES),希望借此“帮助法国抬起头来”。因为后来萨特愈发左得厉害,他去世后《现代》就成了烫手山芋。现在由克罗德·朗兹曼接管。1980年《辩论》创刊时直言反对萨特的“介入”哲学,朗兹曼曾像被宣了战一样反应强烈,其实早在1978年,阿隆与卡萨诺瓦创办的《评论》就已明确表示“不在缺乏起码的相关知识与能力的情况下掺乎政治”。

其实,“想”和“做”对知识分子的拔河一直没停过。在日常的批评、抗议、嘲讽与大众不那么喜爱的哲学、道德研究之间,思想性刊物也在寻找平衡。现状如果有什么变化,那就是日常嬉笑怒骂更加深沉,而大道理的铺陈总被插页广告打断。

在《新观察家》的报道中,这20年思想性刊物的最大变化是大师时代的结束,没有萨特们的以笔为剑,刊物也就没有了斗士风格。它们在实用主义的氛围下既想且做。何况如今所谓左派右派已经像是一对表亲,只在细微之处见分歧。

《辩论》的主编皮埃尔·诺拉也认为一个大师一种哲学一本刊物如今已不可能,“我更像一个乐队指挥,我觉得这样更符合刊物的新时代”,他说。

法国人探讨自己的思想性刊物时也不忘关注全世界,因为“有话要说就办刊物”并不为法国知识分子所特有。照皮埃尔·诺拉的话说:“刊物是衡量一个国家大脑健康程度的标准。试想所有刊物一夜之间都消失,那世界的脑电波将是一根直线。” (刘芳) 林中漫步辩论