深度报道:是时候了,学习革命?

作者:三联生活周刊(文 / 刘天时)

家长来信·软件市场调查·中关村的主题

你的工作场所和你关于教育的观念将被改变,也许被改变得几乎面目全非。

—比尔·盖茨《未来之路》

南京军人顾竞,今春3月24日向北京科利华软件公司发了一封感谢信。顾竞和妻子赵征1985至1990年间,在深山里从事军事演习,与世隔绝的生活,一无所有的教育条件耽搁了女儿顾晓丹的智育培养。但据顾竞说,去年秋天购买的一套CD-ROM《家庭电脑教师》软件不但抚平了夫妇两人内心的“负疚之情”,而且给女儿的前程带来了转机——使用软件学习半年多,顾晓丹的成绩直线上升,位居年级第8,而且在“科利华”组织的赴美夏令营超级联赛中位居江苏赛区第9名……

“丹丹在与‘CSC家庭电脑教师’进行情感、思维、心理与知识的深切交融之中,……插上了飞出野鸡梁(顾竞一家曾生活过的山区)的翅膀,开始了从野鸡梁向洛杉矶的进军之旅!……你们的产品及服务不愧为民族振兴、人类进步的信息反应堆、智力加速器……”

顾竞为女儿的进步迅速而激动之际对中国软件业的评价可能过于乐观,但曾从事多年实战演习的指挥官对电脑辅助学习的理解却充满火药味。

“我一直在期待一种类似军事上的高技术、高合成、高仿真、高烈度的实战化训练的学习形式。”

残酷性。无穷性。超越性。系统性。顾竞相信一份信息含量高,背景知识、例题、测试组合紧凑,声像配合,正负反馈及时的多媒体教学软件组织的人机对抗式的学习,是一种“高度和谐”。

“面对压力,战胜压力。”顾竞认为这是我们时代生活赋予学习的本质。

从1983年全国中学计算机教育试验中心建立,第一台Apple机进入北京师范大学附属实验中学至今,计算机教育,对于国内的中小学生而言,已不再仅仅是一周一节铺着腈纶地毯进出换鞋的机房里,寥寥可数的几台苹果机前战战兢兢的操作系统和编程学习,它已成了“家常玩意儿”。

根据<中国青年报>社会调查中心近来对北京市中学生家教软件市场的调查,目前,92.8%的北京市中学建有不同档次、规模的电子教室,81.g%的北京市中学开设了与电脑有关的课程;中学生家庭电脑拥有率已高达48.8%,40.5%的中学生经常使用电脑。而且,家庭购买电脑的目的也“出人意料”:59%的家庭旨在使用家教软件进行学习,超过了玩游戏(49.7%)、学习计算机操作(56.8%)。另据调查者分析,以上数字是“耐人寻味”的,因为即使是在西方发达国家,家用电脑的普遍目的是为了“玩游戏”(近六成)或“获取感兴趣的信息”。而北京的“利用家教软件学习”意味着更多的“顾竞家庭”把计算机当作与正规教材“同步”的课业辅导工具。在“提高学习成绩之外”,部分中学生提到了电脑带来的另外一些影响:学习热情、学习自觉性和逻辑思维方法。

用什么手段辅助学习?现代计算机技术对于传统教育的挑战仅仅是工具的进步吗?信息时代应该怎样学习?

这正是首届北京中关村电脑节(5月8日至12日)的主题之一。

“自主学习。高效率学习。创造性学习。协同学习。真实地学习。情境学习。可交互环境中的学习。有指导地学习。”

电脑一网络一教育软件构成的新的学习形式带来的不仅是手段革命,更有目标、内容革命,以及对学习本身的质疑—什么是真实的有意义的学习?学生与知识、与课堂、与教师、与学校的关系是什么?

即时通讯·量子时代·教育技术

我们正站在边缘上,对某些人来说,这将是一个悬崖,是革命的悬崖,那将是环境革命,基因革命,材料革命,数字革命,信息革命,学习革命。

—伽利·哈默尔《为未来而奋斗》

“一场温和的建设性的革命正在慢慢降临。”畅销书作者,教育学者戈登·德莱顿和珍妮特·沃斯的预言基于他们对未来趋势的判断,“这是一个即时通讯的时代,电脑的年代,没有经济疆界的世界,新型的服务性社会,合作时代,个人胜利的时代……”关于未来的15种“大趋势,在两人看来,已使传统的口笔相传的学习显得过时”,“没有竞争力”不过是“与工业经济结构相适应的模式”,而如今,“我们已跨入了信息时代的门槛”。

关于我们时代趋势和学习类型的判断,在国内可以找到类似的版本。

科利华总裁宋朝弟的“理论武器”是量子力学和相对论。科技大学物理系毕业的宋朝弟认为,以17世纪牛顿经典力学的观念已无法解释这个高速发展的信息社会,“信息时代的特征是跳跃的、波动的、不可测的,物质性较弱,更符合量子理论。”宋朝弟自己的日常生活和学习模式似乎也遵循着量子力学的不连续性,“我非常不规矩,没有八点半的概念,也可能一连几天不上班。我每天用8小时看电视,除电视连续剧外的所有节目;我也看各类报纸、杂志、畅销书。这是的工作,也是学习。我需要不断加大息吞吐量,知道今天的世界是怎样并且预知明天。”宋朝弟本人对青少年时代“牛顿世界观指导下的学习方式”的体认基本是负面的,“像傻子一样,就知道背单词,记笔记。我没有学到任何有用的东西”。没有“被激活”的学校学习时代不屑回顾,“我没有遇到一位影响终生的恩师,也不可能,而且单纯受某一个个人的影响,在今天看来是危险的,那些所谓的知识也没什么价值可言,新知识生成的速度远远超出了原来的积累”。

宋朝弟先生关于学习革命的判断可以从教育技术方面找到支持。

北京师范大学未来教育研究中心桑新民教授认为,由于信息技术从根本上改变了文化教育的三大基石—阅读、写作和计算,使主动的、探索式的、个性化的学习成为可能。桑教授分析,现在一将来时代的阅读已从文本走向超文本,由单纯的文字发展为多媒体电子版本。交互方式高效率检索使阅读不断生成;写作也不单单是“换笔”,图文并茂、声形并茂、超文本结构的构思成为可能;文字的数字化使计算上升为文化概念、生存方式和教育模式。

蓝军的女儿—顾晓丹

一对“兵刃相见”的夫妻(晨竞供图)

教育软件专家孙斌先生则以一张CD-ROM为例,诠释信息技术带来的“解放”与“平等”。

“一张教师备课系统光盘,集中了数百位教育专家、技术专家的智慧,交互式、多媒体和情景模拟把学者置于中心位置,为学习提供一个丰富的生长呼吸建构的空间。CD-ROM的接口随时可以将使用软件的备课教师纳入网上研讨。信息在流动和分享中升值。它解决了一个标准化的问题,可能抹平由于地域、经济带来的教育水平之间的差距。一张CD-ROM可以将京城最优秀的100个教师的智慧提供给数百万异地学习者。”

不管关于“大趋势”的预言是否成立,对于技术进步的欢欣鼓舞是否缺乏批评意识.学习革命的话题中,始终有一个被强调的重心:作为学习者个人的尊严、权利和真实的进步;一个众矢之的:学校。

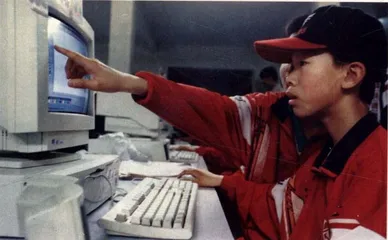

现代计算机技术对于传统教育难道仅仅是工具的进步?(娄林伟摄)

两门必修课·怎样布置教室·学校设在哪儿

学生不是容器,而是亟待点燃的火把。

—《学习的革命》

哪些课该上哪些不该上?教育学者和学校管理者争执不休的中小学课程设置问题,到了真正革命者的手里,可能只剩下两门:学习怎样学习和怎样思考。

“在学校,我花了数千小时学习数学,数千小时学习语言,花数千小时学习科学、地理和历史。然后我问:我花多少小时学习,我的记忆是如何进行的呢?我花多少小时学习,我的眼睛是如何起作用的呢?我花了多少小时学习,怎样学习呢?答案是:完全没有。”托尼·布赞先生196毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学,心理学、英语、数学成绩优异,可是90年代的某一天,他回顾过去,恍然觉得“被骗”了,他后来彻底改变了对学习的理解,成为畅销书<使用你的大脑>的作者和“学习革命”的主要发起人之一。

布赞先生的“过去”可能是一种普遍经验。

据报道,日本中小学生目前的在校时间是每年257天,每天9小时。韩国更甚,每年270天,每天10小时。我国虽然没有相关统计,但中小学生课业负担过重的话题常说常新。

在信息繁殖速度惊人的年代,授之以鱼还是渔?

“学习革命”的倡导者戈登·德莱顿先生的答案是后者。德莱顿先生认为,学校教育除了教会学生怎样轻松、愉快地掌握怎样学习之外,没有别的目的。

新学习论者对理想中的课堂也有细致入微的设计。

“从你的学生进入教室起,就让他们感到欢迎气氛。”理智而富于温情的黄色墙纸,能引起幻觉和记忆的超现实主义绘画,舒缓的巴洛克音乐都是教师有意为之营造气氛的工具,当学生的心跳、呼吸频率和脑波流畅地同步时,身心进入了开放的最佳学习状态。情绪得到了尊重,使用所有的感官,“包括音乐、空间、运动、人际、内省在内的7种智力被调动起来,而不仅仅是传统局限上的语言和逻辑智力。看、听、尝、触、嗅、做皆为学习”。哈佛大学爱德华·加德纳教授“7种智力”,从心理学的研究方面为“充实课堂”提供了科学根据。

那么传统意义上的老师的权威位置在哪里?

“权威是不存在的。在某种意义上说,每个人都既是学习者又是指导者。”教育软件研究专家孙斌相信未来的课堂品质之一是:平等互动。

课堂改造之外,学校的“校址”又成了个问题?

“把整个世界作为你的课堂。在逛超市的时候教你的孩子认识冰箱、食品柜,在春游的时候教他们辨识色彩和植物。”

因为终身教育的趋势,让学校成为整个社区的资源中心,同时作为学校本身也被丰富为一个社区乃至社会的缩影。

想象一个有自己的银行、货币、商店、商人、律师、法庭和报纸的学校。世界上最特殊的学校之一美国马萨诸塞的磁铁城学校就是这样:早晨还是一个常规学校,到了下午就成了一个“社会的缩影”。它的公民以编辑记者的身份学习写作,通过用他们自己的货币购物、相互服务,学习有关利率、利润和亏损账户的知识。学校的常规课程每天只有4小时。校长艾伦·霍根认为这样做有利于孩子们适应真实世界。孩子们在处理他们自己的案件中(包括指控、上诉、辩护和陪审团)习得法律和道德,“它不再仅仅是课程的一部分,而是真实的日常生活”。

就像“知识经济”由上而下成为当下的流行语汇一样,有关“学习革命”的成功实践总比时髦言论迫切、深刻、艰难得多。起码我国的现实并不令人鼓舞,有新意有决心的“革命”零零星星未成气候,譬如吉林育文中学的一位语文教师将作文课改成观看<东方时空>评时事;一位北大学生选择了湖南某山区,开始所谓乡村教育实践……即便是对“学习革命”嗅觉最敏感最具推动力的中国计算机业也处在亦步亦趋的阶段。

以软件业为例,“中国目前的教育软件基本上是将课堂教学的内容搬到家用电脑上,为配合考试升学准备的”。学者杨东平认为,教育软件的“题库”之嫌并不是一个技术问题,更多的原因是:软件公司为生存发展不能不考虑到市场,而市场?<CSC家庭电脑教师>售出15万套,很大原因在它的促销方式——“包你上重点”,“考上大学再付

款”。

从前是“人灌”,现在的危险是“机灌”加“人灌”。学习革命需要信息技术之外的更有力的支持。 电脑