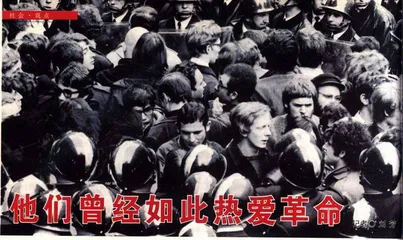

观点:他们曾经如此热爱革命

作者:三联生活周刊(文 / 刘芳)

1968年5月2日,法国警察进驻巴黎大学,类似场景上一次出现是在中世纪

“五月”情结

1968年之后,每逢5月,法国媒体都会温习“May’68”。一个大写的5月加上年份——他们如此称呼那30天里发生在巴黎和其他许多城市的罢课罢工事件。

今年,这30周年纪念日不大不小,可法国的报刊似乎要把它过得分外认真。

3月底的《星期四事件》周刊曝光一批“五月”的警局纪录,4月份第一期又用12个页码专访5位“五月”的关键人物,披露当年秘闻。

《世界报》4月份的资料库8版逐日叙述了“五月”的来龙去脉,并附30年间经典评论文章。

4月16日,《快报》周刊封面故事《’98人看’68人》调查的是青年一代如何评说父母昔日的梦想。

4月28日,同一题材又上了《新观察家》的封面,这本一贯强调理性的刊物为“五月”做了一集“有关警察、戴高乐派、共产党、中央情报局和苏联人的秘密档案”。

素以追踪时尚名流为己任的《巴黎竞赛画报》也赶在4月底开始了“五月”人物专访及图片回顾的连载。

赶在5月之前出版为“五月”献礼的还有一本近300页的精装《照片1968》和一本近500页的学术专著《May 1968,不可能的遗产》。

“五月”就像一个情结,年复一年诱惑着人们将它解开、阅读和感悟。情结的表述过程中,“革命”、“反叛”、“暴动”等词汇被频繁使用,同时又被默契地避免用成定性之语。关于“五月”,法国人习惯的说法是“事件(evenement)”。他们的语言里,这个词可大可小,亦不必与政治有关。

做爱的青年?

作战的青年?

翻开黑白老照片,“五月”热闹而隆重:汽车像玩具一样躺得满街都是;铺路的石块被青年们撬起投向警察;阶梯教室里学生挤在一起聆听萨特演讲;塞纳河桥上80万人游行,看久了,他们的踏步似有声响。

巴黎大学楠泰尔学院社会学系22岁的学生丹尼·柯恩一邦迪一头红发,一脸反叛,这是“五月”最著名的特写之一。

1968年1月,这个人称“红毛丹尼”的德裔犹太学生就质问过法国政府青年和体育部长:“为什么您从不谈论学生们在性方面的问题?”

政府部长没有答题,他建议桀骜的青年“去水里败败火”。柯恩一邦迪立即指出:“这是法西斯官员能对学生作出的唯一答复?”在场的学生发出怒吼:“打倒性别隔离区!”

那时在性方面占主导地位的基督教信条刚刚遭遇避孕药,“学生们在性方面的问题”被火辣辣射出来,挑战的靶心是大学对男生进入女生宿舍的严格限制,靶面上陈腐的教育制度、保守的社会观念和独断的政治运作都将在重击之下摇动震颤。

实际上.万箭齐发在真正的“五月”之前就已开始,“红毛丹尼”是抢先发言第一枝。他和“战友们”强烈感觉社会不合自己的尺寸,自己似乎也永远不会有上台发言的机会。连萨特都说了,他们和学校唯一可能的关系,就是砸碎它。

正好当时中国的同龄人都成了红卫兵,正在“造反有理”,“毛主义”虽然颇有些神秘,却也不妨借来与格瓦拉和卡斯特罗摆在一起,用作革命的旗。

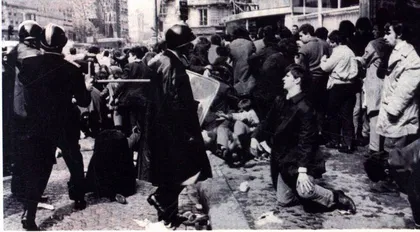

所以3月22日学生占领了学院行政大楼。5月2日校方关闭学院,3日学生集会抗议,当警察冲人校园抓人,学生筑起街垒打巷战,用石块回敬催泪瓦斯。10日,学生又去占领工厂、商店和其他建筑,青年们让拉丁区回到大革命时期,让法兰西民族内战式的政治文化在百年沉寂之后,于1968年的“五月”再度激活。

13日,当“工人阶级从瘦弱的学生手中接过红旗”,工会和左派政治家组织80万人横穿巴黎大游行,三大青年领袖走在了队伍的最前排。

6月30日右派大选获胜之前,青年们像是经历了一场盛大的狂欢。丧气的生存条件和压抑的社会环境都被抛得远远的,巴黎成了标语、口号、传单、红旗的海洋,青年们“严禁使用严禁”,“要做爱,不作战”,他们“无限享乐”,“实现梦想”。

回首时候的尴尬

30年过去,昔日青年领袖如今年过半百。52岁的丹尼尔·柯恩一邦迪发表纪念文字时附一帧胖胖、微笑的小照,作者身份一栏里写着:欧洲议员、绿党党员。

与其他几位“五月”青年偶像不同,他这30年间还一直在搞政治。10年前,他撰写了一本回忆录《我们曾经如此热爱革命》,书中已用“傻事”来话当年。

“1968年的法国社会及其统治者缺乏变革的能力,如果他们自上而下顺利变革了,历史就不会写下‘五月’……话说回来,叛逆者当年高举的旗帜是否都是真理?当然不是!我们干过的蠢事、傻事数也数不完。”柯恩一邦迪如是说。

今年的纪念,《巴黎竞赛画报》请他与前总理米歇尔·罗卡尔来了一场对话。言谈之中,昔日英雄对“五月”横扫了一切假道学仍然颇为骄傲,因为“如果没有1968年,再婚过两次的罗卡尔怎么也不可能当选总理”。

其实,“五月”的威力不止于此,历史学家们认为,1969年4月戴高乐下台,1981年密特朗当选都是“五月”的延后效应;还有精神分析学说、女性主义运动、现代电影理论和意识形态批评都从“五月”借力得到发展。

《快报》周刊为纪念“五月”走访了14位学者,发现今日的知识分子对“五月”本身有种说不出的柔情,对“五月”期间提出的种种口号却是毫不留情。也许这些与柯恩一邦迪同龄的知识分子在反思过去时也想到了同样的“傻事”和“骄傲”?

《快报》周刊又调查了一批18至30岁的青年。“你们向往亲身经历‘五月’吗?”“不,谢谢。”55%的调查对象回答说。当然,不到20岁的孩子中还是有55%认为,在“五月”身临其境“过过节”也挺好。

柯恩一邦迪们的子女对“五月”本身似乎没有多少柔情,但是“五月”曾经张扬的种种口号却令他们心旌摇荡。

1968年5月3日,咖啡馆聊天的大学生忽然成了暴动者,不知所措的警察在几个小时将他们清理出了拉丁区。但这次仅仅是“五月的开始”

南泰尔大学建筑物的石柱上,列宁、毛泽东、格瓦拉和托洛茨基是“五月”青年革命理念的代言人

评说父辈的梦想

《快报》《’98人看’68人》调查结果—提起68年“五月”,你首先想到的是什么?

对新的自由权利的要求 50%

反抗现有制度 25%

大学生的发泄 17%

左派势力革命 5%

无政府主义风波 3%

—当年提出的新价值观念,你认为哪些依旧现代,哪些已经过时?

现代过时没看法

保护少数派的利益 77% 22% 1%

性自由76% 23% 1%

男女平等 75%25%

对家庭的质疑 60% 40%

挑战权威 57% 43%

拒绝消费社会 50% 49% 1%

阶级斗争 46% 53% 1%

革命 37%63%

“五月”里的旗和它们现在的颜色

法国作家艾尔维-阿蒙曾写过一部“五月”专著《那一代人》。他将“五月”比作一场小型歌剧,种种主义者挥舞着他们的旗,上台就是为了谢幕。但是那些旗帜在街道上挥舞,在街墙上停留,也在人们的记忆里留下了颜色。

30年过去,人们仍在翻捡和评价“五月”里的旗和它们现在的颜色。

“要做爱,不作战”

精神分析学家早就说过,爱神不是个幼嫩润滑的美人儿,而是只脏兮兮、多毛的兽。“五月”为什么会用一块红布把弗洛伊德和马克思绑在一起?享乐是权利,但是当快感变成义务,你是否觉出同样专制的气息?所以啊,我们的性事革命跟爱情、战争都无关,它的源起和流向均是权力与金钱。

—精神分析学家米歇尔·施奈德

“严禁使用严禁”

这话曾令我热血沸腾去游行。后来当了老师,我才见识它如何横扫一切:人可以不守法,但你不能惩罚他;没有一条规定被绝对遵守,教育沦为不可能。

—哲学家伊莉莎白.巴丹泰尔

“从来就没有什么救世主,也没有神仙皇帝。救世主,就是我。”

这句口号有两种阅读方式。第一种:上帝和主人被消灭了,人类被迫自由。这个“我”必须有理性、有诚意,个人必须是具备公民性、严肃认真的个人。第二种:个人冲动、热情和兴趣继承了上帝和主人的位置。“我”不仅全能,而且自恋。哪种阅读方式会取得最终胜利?也许要再等30年才能看出来。

—社会学家弗朗斯瓦·杜贝

“经济已经不行了,让它垮掉吧!”

68人在法国经济起步回升时说出这种话着实奇怪。当时还有一句口号说:“谁会对经济增长率产生爱情呢?”“经济”一词好像盛着无穷的罪恶招来人们痛恨。可历史却证明了“五月”英雄们的无知,人们就是爱上了经济增长率。只是我们面对的世界比过去粗鲁,标志着财富增长的经济增长率却不能解释为什么会有那么多人生活在贫困线以下。

—经济学家丹尼尔·科恩

“所谓选举,全是骗局!”

这样过激的话在当时本意是想给选举注入新的活力吧。可是如果以为取消了选举,民主就会诞生,那就不是犯错,而是犯罪了。

—巴黎大学教授艾弗林·皮兹叶

“做现实主义者,求不可能之事。”

这是“五月”最深刻、最美丽的口号。有位作家写过一本书,名为《不可能》。他说:“让我们把‘可能’留给那些喜欢它的人吧。”显然,他想说的是,真正的现实和爱情一样属于不可能的范畴,我们的想象力都无法企及。但很多人和我一样从不停止朝那边张望。

—作家菲利普·索勒斯

1968年5月13日,23岁的卡洛琳在街头挥舞越南国旗。这张照片被各大报刊选用,被人们解释成“法国青年反对越战”或者“女青年要求性自由”或其他任何“五月”风行的革命口号

30年后,卡洛琳对自己成为“五月”的象征表示惊讶。她说:“我掉进了我试图扮演的角色的陷阱。但我无怨无悔”

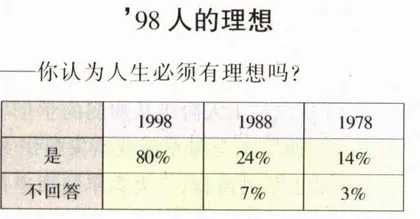

’98人的理想

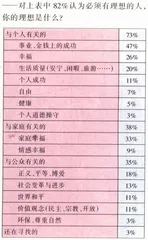

—你认为人生必须有理想吗?

—对上表中82%认为必须有理想的人,你的理想是什么?