街谈巷议(59)

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

热门生意:对付生命

这是一个不可思议的时代—德国书摊上摆着的《自杀指南)能教你百余种“科学自杀”法,美国有人依(作案大全》样实施杀人细节,日本青少年酷爱格斗类书籍《杀人术》和《全副武装图解手册》,就连颇为神秘的间谍用品也走进了德国寻常百姓家。

继斯图加特和慕尼黑“问谍用品店”开张以来,最近德国又冒出一家全国最大的“间谍店”。也许你听说过前苏联KGB和前东德STASI的间谍用具,也许你欣赏过好莱坞配给英国军情6处(MI6)特工007和美国中情局(CIA)、联邦调查局(FBI)各路“神仙”的间谍道具,但“间谍店”所售的间谍用具依然令你眼花缭乱。

冷战时期,除情报窃取用具外,间谍用具更多地偏重具杀伤力的间谍武器,如装有手枪的照像机、会喷毒气的手杖和能弹出利刃的鞋……现代的间谍用品则更重监视和监听,如装有窃听器的伞、配备间谍放大镜的领带、装在门上的红外线微型镜头等。如果你怕公事包遭抢,你可去“间谍店”改装一下,那么一旦遭劫,歹徒抢到的将是一个会发出刺耳声响、不松手便会放出高压电的恐怖包。如果你疑心伴侣不忠或欲刺探任何秘密,买一瓶喷雾剂就够了,在信封上喷雾后你的愿望便轻而易举地得以实现,喷雾挥发后,信封又恢复如初。如果你想知道隔墙那边的谈话,买个听诊耳筒就行了,只要墙厚不超过50厘米,听诊耳筒一定让你称心。

“间谍店”生意兴隆,一方面是经济间谍、科技间谍激增,另一方面,“间谍店”是个窃听和反窃听生意都做的小人。他们卖出去的窃听器隐蔽性强,能放在盆景里、油画后、灯罩内、圆珠笔或其他日用品中,其搜寻难度比詹姆斯·邦德在电影中困难得多。于是“间谍店”又成了反窃听专家,受顾客邀请上门服务。由于被窃听案一般事关重大,“间谍店”以搜寻难度大而索要高额服务费竟每每开口即成。(本栏编辑:闫琦)

伊梅尔达独钟美鞋

菲律宾前总统马科斯夫人伊梅尔达究竟有多少双鞋?一说有1000双,一说为3000双,而实则至少有5220双,或许称得上世界之最了。

伊梅尔达早年是菲律宾小姐,讲究衣饰好收藏服装和鞋子。在马科斯政权被推翻举家逃往夏威夷时,危急中只得将1220双鞋留在总统府内,其中不乏世界最昂贵的名牌。阿基诺夫人掌权后,曾在总统府展出这1220双鞋子,想以此证明马科斯夫妇生活之奢靡。拉莫斯执政时期,这批鞋又被移至地下室储藏起来。不过时至今日,这批鞋子的最终归属尚无说法。11年来,伊梅尔达无论身处何种境地,依然不改恋鞋之癖,现又集有4000双造型美观,富于个性、制作精良的世界名鞋。

菲律宾的马里基纳市被誉为鞋都,年产鞋子1000万双,但近年来却苦于进口皮革涨价和外国品牌涌入而难以支撑。为重塑鞋都形象,市长佛南度心生一计:在该市设立一座二层楼的鞋类博物馆,将伊梅尔达那1220双鞋子请进这里展出,此举既吸引了旅游者,又能促销该市生产的鞋子,可谓一举两得。佛南度为这批鞋子开始游说,伊梅尔达则表示,如果当局同意,她愿让上述鞋子移到马里A纳去展示,并说她不会因此而心疼,因为她有4000双新鞋陪伴她。

迷失于技术的无形空间

作为新时代标志的高科技服务正日益渗透到人类生活的各个层面,尽管为之振奋、叫好者迫随其后,但不肯走出过去、沉迷于传统的人却也大有人在。

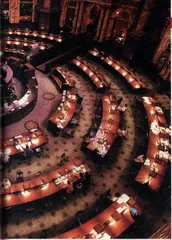

以往人们踏进图书馆是因为崇尚知识,那里宽敞的阅览室和有形的书籍向你示以宝库的姿态,你完完全全是一位带着几分庄严的寻宝人。如今你走进图书馆可能是去观看录像带,玩玩游戏机,最正经的事可能是去读读“网上图书”和“网上报刊”。没了采光充分的落地窗,少了“簌簌”的翻书声,没有更多的新书让你摩挲掌中,更谈不上嗅一嗅新书的墨香,人们“泡”图书馆的那份惬意和庄严大打折扣。

现代科技与传统发生激烈冲突的一个例子是,新上任的美国旧金山图书馆馆长在雄心勃勃的整修旧馆计划完成后被该市市长撤职。这个计划曾因采用种种高科技手段用于读者服务而闻名全美,被誉为“21世纪图书馆的样板”。然而,当孩子们在布置豪华的电脑屋大玩电脑游戏无心向学时,当“泡馆虫”难以找到往日快乐时,图书管理员便群起而攻向新馆长。有人说,这儿不像图书馆,却似文化娱乐中心,或者说更像一家商场。由于宁做书山“门神”而不愿委身为电脑网络的“看门人”,馆员们便联名向市府告状,他们送给馆长一个不具说服力的罪名—哗众取宠为出风头。

(图为美国国会图书馆主要阅览室)

取个“酷”名伴终生

时下的中国洋名泛滥,国人不无担忧。给新生儿一个洋名,既“酷”又高贵,父母似有世界公民之感。不知世界各地谋职于跨国公司的白领们是否都得取上一个异国名,反正在中国,择个洋名天经地义,一脚踏进外企门里,5000年文明的印记便甩至门外,明明生着一头黑发、一双黑眼、一身换不掉的黄皮肤,却偏偏自命为安吉拉、珍妮弗、迈克尔、道格拉斯

中国人取洋名其实是一种追求,可视为故意。世界上另一个文明古国埃及近来爆发取名之争,有识之士呼吁政府出台取名法,以杜绝国人偷懒、心不在焉地乱起名,防止传统文化被遗弃和对下一代的身心健康造成伤害。

据说埃及人起名的特点是,逮着什么叫什么。二战时期为图省事,埃及人让孩子叫上交战国首领的名字,致使现在的中年人群里,既有“丘吉尔”、“罗斯福”,又有“墨索里尼”甚至“希特勒”,战争的腥风血雨总是通过这些名字让经历过那个时代的人饱受刺激。

现在的年轻夫妇给孩子取名则更具“创造力”,其随意所为比他们的上一代有过之而无不及。一些对动物情有独钟的家长叫孩子“大象”、“小狗”、“企鹅”,爱品尝饮料的家长给孩子命名为“咖啡”、“开胃茶”、“可乐”,关注生活日用品的夫妇让孩子成为“木床”、“风扇”、“腰带”,迷恋浪漫情怀者让女孩叫“法兰西”、“瑞士”和“劳斯莱斯”、“卡迪拉克”,望子成龙者为男孩取名“奔驰”、“宝马”,梦想发财者天天唤孩子“美元”、“英镑”、“法郎”,有的人家干脆将世界几大硬通货悉数收至家中,分属每个孩子所有。

“开胃茶”说:“可乐”你开心点吧!

童稚心态与生态

一家名为“儿童专门公司”的美国公司因商家需要而进行的一次涉及美国、法国、中国、日本2400名年龄在9-12岁儿童的调查显示了一系列的有趣现象。

美国儿童手头“阔绰”,出手大方,一有零花钱就“高消费”一次,存钱不多,但发财欲望最强。他们对父母消费的影响力不可小视,商家自然不忘研究小顾客的心理好恶及消费特点。

调查中让孩子们随心所欲地画点什么,中国孩子在画公园嬉戏图时忘不了写上一块宣传牌,上书“好公民不践踏草坪,不损坏公共财物”,体现了政府的教育作用和影响;各国男孩虽都爱描绘战斗场面,但中国儿童的每一辆战车、飞机、舰艇上都绘有一面飘扬的五星红旗或一颗红五角星,表明爱国主义教育正潜移默化地影响着下一代。

日本的孩子最少有机会与父母共度课余时间,只有5%的日本父母能与孩子每周呆在一起三至四次,一同外出野餐、看电影或做游戏。而美国约有64%的孩子能从一周4次以上的家庭活动中感受父母的亲情。日本儿童在校学习的时间及完成作业的时间比欧美儿童都长,但不及中国儿童,近半数中国儿童每周7个晚上做作业。只有中国儿童把上学读书列为自己最喜欢的活动。

法国失业率居高不下,法国儿童最担心父母会失业,失业意味着家庭要紧缩开支,其结果必然是渴望已久的礼物也从预算开支中消失。

各国儿童的具体爱好惊人地相似,例如,绝大多数的孩子众口一辞地表示最爱看的电影是动画片《狮子王》。各国孩子长大后最不想当的是总统、总理或国家主席。

第4代“007”的形象即将走进伦敦塔梭资夫人蜡像馆,但此时皮尔斯·布鲁斯南的心情却难以描述——谈不上兴奋,也无得意之感。为核对头发和眼球的颜色,这位驰骋于情报战场的英雄好汉竟被该馆的两位雇员公事公办的呼来换取。布鲁斯南受制于人,只能喃喃地嘀咕一句:对你们而言,我只有眼睛和头发!