去过Bilbao了吗?

作者:三联生活周刊(文 / 那厮)

香港文化的难以归类,我在唐人街的发型店剪发时最有体会,拿着明星玉照封面的娱乐杂志翻看,这边厢是八卦新闻,那边厢又有古典音乐CD推荐。又见一作者豆腐块文章,名字大刺刺地,叫《纽约帝国主义》。一看作者名字,这位先生我好像在一个电影节上见过,拍过一部很“小资”情调的电影—我没看过那电影,印象从剧照和影评中得来,是一位很典型的我印象中的香港知识分子。然后我看他的文章,是说:1997年最重要的文化/艺术新闻,恐怕当推西班牙Bilbao(比尔巴鄂)新建的古根海姆美术馆分馆,一座没落了的后工业城市,靠古根海姆美术馆借尸还魂。而建筑师是加州的,此公虽定居加州,风格则出道自纽约一派,又一次印证了纽约作为世界文化中心的“文化帝国主义”云云。

我对纽约的文化帝国主义还不知该如何作评,只是因此想介绍一下他文中提到的Bilbao古根海姆美术馆分馆。这确实是1997年的一件热门文化、艺术话题。

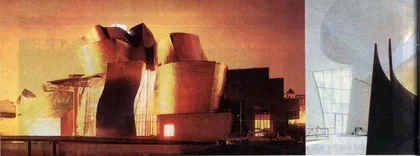

Bilbao是西班牙东北角的一个曾经是以造船业为主的重工业城市,然而随着工业文明的新型发展,这座城市已逐渐衰败。与纽约古根海姆美术馆合作,在此建立一座国际性的、一流的美术馆,成了它重新在新欧洲文化版图上占一席之地,成为世界文化和金融中心的大手笔规划之一(此城同时还在修建一座大型音乐厅和展览中心,新地铁系统和新机场)。美术馆建成前后,的确吸引了广泛的国际性注目,在建筑设计界更是口碑相传—去过Bilbao了吗?快成了圣徒们朝没朝过圣一般的问题。

这里面的背景是经济学家和社会学家们的问题—西方工业城市向后工业城市的转型。许多因19世纪随工业文明而兴起的城市在20世纪随着工业的迁移而衰败。工业迁移到哪里去了?—到第三世界国家中去了。比如(北京人在纽约》中的成衣厂在今日纽约固然还存在,但是美国成衣业在中国及东南亚的生产已越来越为趋势。—自然也就是“耐克鞋与东南亚童工”这种新闻的由来。其实在纽约本身,成衣业的劳动力来源也是山来自第三世界的移民提供。

我对这种社会问题实在是门外汉,只是提供一种背景。总而言之,西方的城市规划者面临着工业大都市向后工业市中心转型的问题。一般的理论是,在后工业社会,工厂生产将为消费所取代,旅游业和文化娱乐业将填补工厂迁移后留下的空白。再以纽约为例:现在有名的艺术区Soho,原来就是制衣工业区,所以有许多大空间的顶楼,现在正好为艺术家占据,或为居所,或为画廊,原来的工业区成了现在的艺术区。至于纽约这座城市本身,其实也正是后工业城市的最早和最著名的范例。

纽约的古根海姆美术馆是半世纪前美国著名建筑师Frank Lloyd Wright的名作。Bilbao修建美术馆与古根海姆“挂钩”,本身自然就有造新闻的动机。经过投标选中的建筑师Frank Gehry,又是现今美国建筑界的一位风云人物,其代表作品有托莱多大学视觉艺术中心、巴黎的美国中心、布拉格的一座办公楼等。与Bilbao美术馆同时引动新闻的本来还有洛杉矶迪斯尼古典音乐厅的设计。这是由迪斯尼遗孀出资的一个计划,目的是想为洛杉矶这座影城弥补一些文化空白。Frank Gehry的以玫瑰花型的设计让迪斯尼遗孀一见钟情,然而奠基之后,运作不当,估算越来越大,至今成了悬案,反而是美国之外的Bilbao美术馆在预算和预期之内建成。

Frank Geluy对建筑的认识既注重在风格上追求雕塑感和自由性,也注重其社会和文化影响。他相信建筑与它所处的社区的关联,是对其社区的一种解释,也是一种唤起人们共鸣的纽带。在西班牙建造的这座古根海姆分馆,其所属的“社团”(community)却可以说是美国性的。“如果你想直视美国文化的内心,你得带上护照,打好行李,去Bilbao。”这座不规则的,外表披盖亮闪闪的钛金属的后工业,后各种主义的充满野心与激情的作品,被称为是“美国艺术乐观主义的”的一次爆发《纽约时报杂志》上的一位作者甚至将它与玛丽莲·梦露的形象联系起来,说它们都代表着“美国风格的自由—那风格是丰腴的,感情用事的,直觉的,炫耀的。它是移动的,流动的,物质的,变化的,无畏的,耀眼的,新生儿般脆弱的。”这座建筑“是一只鸟,是超人,是飞机,是花,是玫瑰的奇迹”。

玛丽莲·梦露的时代是美国的盛世,世纪末时代的美国则已是另一回事了。美国人对Bilbao美术馆的欣喜若狂,是对旧梦的缅怀,还是对未来的希望?有人认为它是属于21世纪的建筑,提早几年进人了我们的视野。一座建筑,的确可以不仅仅是一座房子,而且是它所处的社会的某种文化象征和心理解析。

纽约这边厢则在扩建它的位于闹市区、现在已亟待扩充空间的现代艺术馆。经过从10位设计师的竞选设计中筛选,最后中标的是一个日本设计所。其实,Frank Gehry应该说还是很受加州风格影响的。纽约古根海姆的设计者Frank Lloyd Wright倒是受了不少日本风格的影响,尤其是其著名的“流水别墅”。

代表北京的建筑恐怕仍然是天安门。它代表着这座城市的历史。代表它进入21世纪的建筑是什么?我很想了解。长安街两边的建筑,只能说越来越让人哭笑不得。而且,北京到底算是一种什么形态的城市呢?工业,农业,后工业全有点?建筑要靠城市的性质去界定,又反过来界定城市的性质。显然,我们处在与西方的城市规划不同的语境中。

想到上海,人们就想到外滩—殖民地色彩的建筑。现在上海开始做新东西了,我见到照片的有上海博物馆和上海大剧院。听去过的朋友讲,上海博物馆内部的设施极好,跟国外已没什么区别。但是我看照片上的外观,却觉得不能欣赏。是借鉴了青铜器的造型加现代风格,可是弄得不伦不类。如何在现代感中保留传统的问题仍然没有很好地解决。上海大剧院则是法国人的设计。图片太小,看不大清楚,也就无法胡乱置评。

我个人觉得将古典与现代结合得最好的城市是巴黎。其中著名的例子自然就是贝聿铭的卢浮宫金字塔。后来我在蒙特利尔又偶见到一件贝聿铭的作品,是在一座古老的小教堂后面修建的一座办公楼。教堂极小,但古老著名,所以市政府要求建在其边的建筑不得影响教堂的存在与视野。贝聿铭的解决办法仍跟卢浮宫金字塔是一个路数,就是用玻璃—这里的玻璃大楼建在小教堂后面,小教堂不但更突出,而且从大街上走过的人们可以在玻璃中看到小教堂的倒影,随日光不同而有变幻,小教堂在新建筑的衬托下,不但没有消失,其风格、轮廓反而更突出了。

巴黎的新建筑,在其爱好文化的总统密特朗的亲自过问下,很多都是找世界各国的建筑师来投标,其目的是凸现巴黎的国际性和带人新气息。贝聿铭的卢浮宫金字塔设计是其中成功之例。今天,人们对卢浮宫的印象已与那座小玻璃金字塔不可分离,几乎忘了当年修建过程中引起的轩然大波。

(图为古根海姆博物馆分馆梦幻般的外貌和内景) 纽约博物馆卢浮宫教堂建筑设计艺术建筑