破解时间之谜

作者:三联生活周刊(文 / 熊康)

1830年7月,法国的革命者曾经在夜幕降临时唱响了一支歌曲:“朝着时间的齿轮射击,让白昼永驻我们身边。”在推翻了古老的王朝之后,他们把斗争目标对准了最后一位“专制者”:时间。

167年后,这个梦想重又被提上议事日程。在千年之交即将到来时,各领域的研究人员不约而同都把注意力转移到“时间”上来。

最初的轰动效应是由德国的几位物理学家制造的。1997年的时候,他们用一些看上去就像是被哪个白铁工弃而不用的管套做了个试验,让微波信号以超光速的速度穿过管套,从而突破了相对论。爱因斯坦在他的关于光速不可超越的伟大理论中指出,谁要是能以超光速的光线照亮宇宙,从理论上说他便能看到未来。但同时爱因斯坦又以充足的理由论证了超越光速的不可能。

然而现在,物理学家们却开始测试一些反常现象:以超光速传播的激光,时间对它来说仿佛凝固了的质点,还未进人管道便已从中飞出的粒子等等。在进行测试时,恐怕连他们自己也弄不清自己在干什么。

疑问就产生在古老的定理之上:时间的束缚能否得到克服?相对论难道真如天文物理学家约瑟夫·西尔克所称,只是一块“精美的化石”吗?某些科幻小说中的想象是否比人们认为的要多一些合理的因素?穿越时间的旅行有一天会不会像乘地铁一样变成家常便饭?

美国天文物理学家卡尔·萨根在去年辞世前不久曾颇有预见地说,科学已发展到了一个罕见的、典型的转折点,人类对于那些最深层奥秘的看法将发生彻底转变。

很久以来,时间一直作为一个无法破解的谜题被自然科学搁置一边。如今,当研究者就这个谜题展开辩论时,一系列的疑问便随之产生了:时间有起点吗?时间的河流会不会干泅?时间怎样作用于人的意识?“现在”到底是什么?教会历史上一位重要的思想家奥古斯蒂努斯·冯·希波曾经无可奈何地说,时问的本质在于,在没人问他时,他或许知道,但当有人问起来时,他却答不上来。

人们往往通过否定的方法来对时间略作解释:它是无形的,不可逾越的,是人的器官无法触及的,永恒而又不可逆转的。斯波克先生在太空史诗《星际旅行》中的一句话最能说明时间对人的诱惑:“时间是一团我们燃烧其中的火。”宗教的灵魂学说一直认为,存在没有躯体的生命,但没有时间的存在是超乎所有想象力之外的。印度教的经典《福者之歌》把神与时间混为一体,基督教的《圣经》也让上帝说出这样的话:“我就是时间。”

现在许多研究者认为,时间感是人体细胞化学均衡反映在意识上的一种概念。依此而论,看上去无所不在的时间之流只不过是一场由神经细胞导演的皮影戏,是一种借助头脑中的时钟来迷惑人的东西。诺贝尔奖得主、比利时物理化学家伊尔亚·普利高津认为,每个生命体都在按照“自己的时间”生活着,遵循着一种来源于自身的内在节奏。

当普利高津几年前用他的论点向生物学家发起挑衅时,物理学家们也已经告别了另一个为宗教界所钟爱的创造物:永恒。宇宙学家认为,时间同所有物质和所有自然法则一样,必定是在某时某刻诞生而来的。他们的论据来自伦琴卫星向地球发送的数据以及从巨型粒子加速器中获取的测量结果,采用的研究方式则是奥古斯蒂努斯早在公元4世纪时就想到的。奥古斯蒂努斯曾认为,上帝并非把世界置于时间之中,而是同时创造了时间和世界。鉴于时问和物质世界的这种亲缘关系,一些宇宙学家大胆设想了一种可能性:超越时间之流抵达未来,或是逆流回溯过去。

是古埃及人头一个相信,过去失去了就不会再来。他们认为,时问是由一条蛇生出来的,又被一共12个贪吃的时间女神吞食掉了。然而,给西方人的时间观念打上更大烙印的还是古埃及人的另一项发明创造—钟表。从公元前15世纪的一座坟墓出土的文字记录表明,那时候埃及已经出现了水钟:太阳落山时捅被灌满水,水从桶底的一排小孔喷出,根据水位的下降来确定一天的时间。

但直到1300年后机械表在欧洲的寺院出现了,计时方面才取得了突破。又是150年过去了,教皇约翰内斯12世开始意识到,钟表的节奏将在何种程度上改变人的生活。他知道,控制了时间就等于控制了人。这种观点后来为形形色色的人士所利用。例如,法国大革命中的雅各宾派曾试图把一星期由7天改为10天,从而把M督教的习俗彻底清除出人们的头脑。

如果没有计时方面取得的突破,工业革命也将是不可想象的。美国社会研究者路易斯·芒福德写道,并非蒸汽机、而是工人口袋里的钟表成为了“工业时代的关键机器”,只有它才能把工人们召集到规模越来越大的工厂,从而发展形成了今天的社会化大生产。

时至今日,卫星电话、高速列车、电脑网络的日新月异不禁让人觉得,整个地球正在日益紧缩为一个村落。生活速度的不断加快似乎使得宇宙坐标的重心发生了倾斜:时间削弱了空间的威力。决定一件事成功与否的不再是空间距离,而是时间,是在一个又一个事件中悄悄流逝的时间决定了历史的进程。

这种认识的产生基于一种得到广泛认同的观点,即认为时间在不受世界万物影响地一直向前。伊萨克·牛顿在1687年写道:“绝对的、真正的、数学意义上的时间正在没有变化地、不与任何外部事物发生联系地流走。”

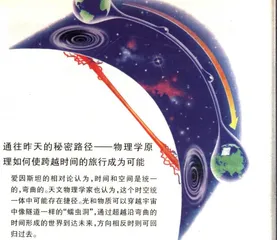

有一种观点认为,某个地方肯定有一个主钟在指示着宇宙的心跳。爱因斯坦与这种观点进行了决裂,并使时间和空间脱离了绝对化的基座,将其投入到相对论的学说大厦之中。如今,相对论主宰了一切,认为时间与空暗构成了不可分隔的时空整体,两者都是可以伸展和弯曲的。例如,对于体重较大的物体来说,时间之流会减缓,物体周围的空间也会变得凹凸不平。类似的事情也可发生在以极快速度飞行的宇宙飞船之中。

在爱因斯坦看来,宇宙中只有一样东西是不可侵犯的,那就是光速。它是最后一道速度上限,物体不可能比它运行得更快,光线和信号也不可能以更快的速度进行传播。天文数据曾经证实了相对论的观点,但近一些年来疑问又出现了:爱因斯坦的理论是否总是那么正确呢?

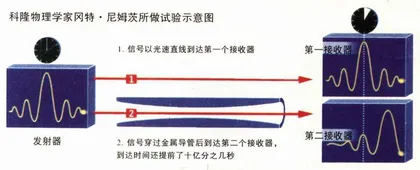

科隆大学的物理学教授冈特·尼姆茨试图从现代物理学中为这些疑问提供论据。他相信,只要通过简单的试验就可证明,光速是绝对可以被超越的。尼姆茨在他的试验室里举办了一次赛跑,参赛选手是一条普通光线以及须要穿越金属波导管的微波。为了证明通过微波可以传递有效信号,尼姆茨在微波中载人了莫扎特交响曲的音乐,听上去就像收音机广播一样。比赛结果表明,必须要穿过波导管上小孔的音乐声超过了毫无遮拦向外传播的光线,超过时间为十亿分之几秒。“滑稽的是,障碍跑选手比全速奔跑的选手还要快”,尼姆茨说。

由此,尼姆茨引发了一场微妙的辩论。一方面,科学家们一致认为,爱因斯坦的理论总体上对自然进行了贴切的描述;另一方面,连尼姆茨的反对者也不得不承认,他的测试方法是没有问题的。当然,他的理论是否意味着宇,宙中存在有悖相对论的现象,研究者们在这个问题上出现了分歧。

“爱因斯坦的结论并没有完结”,天文物理学家保罗·戴维斯说。相对论的有效范围根本没有得到深入彻底的研究,就连爱因斯坦本人也处于上个世纪错误观点的局限之中,他甚至根本没有提及一个关键的问题:时间是怎样产生的?

英国人斯蒂文·霍金是第一个有胆量把时间和万物合为一个整体的人。这位宇宙学家兼畅销书作者被同行尊为“四维时空之王”,他的逻辑思维极其敏锐,一针见血:假如时间、空间和物质真如爱因斯坦所言交织得如此紧密的话,那么在没有物质的时候谈论时间就毫无意义可言了。因此情况只能是这样:在原始大爆炸的地狱之火中,当温度升至1万万亿度时,时间与宇宙物质相携而生。

在这之前呢?再想下去没什么意义,“就像询问南极之南还有没有国家一样”,霍金说。他全身瘫痪,只有借助语音电脑才能让人明白他的意思。

时间在至少150亿年前的诞生在宇宙中留下了不可磨灭的印迹。直到今天,宇宙中仍有一种背景光在闪烁,就像是在回应宇宙大爆炸的最初3分钟。

从1992年“cobe”号探测卫星接收的电磁波荡起的轻微涟漪中,宇宙学家们感到,时问诞生于原始爆炸的观点得到了绝妙的证实。预计到2005年,新的探测结果会赋予时间的诞生以新的细节。有些研究者甚至希望能了解宇宙爆炸的发生始末。

这些研究成果在一定程度上反映出,时间本身不过是宇宙事件的结果,从而使得“人也能控制时间”的观点不再显得那么不可信,人类最大胆的设想—跨越时间的旅行也回归到了可以想象的范畴。

基普·特纳是把头脑想象的产物上升为科学研究对象的人。这位天文物理学家过去曾以关于重力波的预言立下了声名,如今的他在加利福尼亚技术学院深居简出,并想尽办法不让自己的理论引人注目。他在物理学专业杂志发表论文时,故意使用晦涩难懂的标题,这样公众就不会注意他文章的真实内容。他的研究始于1985年。那时候,与他相熟的科幻小说作家卡尔·萨根有一次问他,超光速的太空旅行有没有可能,萨根想以此为题材进行创作。特纳分解了爱因斯坦的一些方程式,竟出乎意外地发现,银河系中有一条秘密路径,在这条路上,根本不需要达到光速就能超越时间。特纳为这一发现选择了个常用的名字:宇宙蠕虫洞。

蠕虫洞同黑洞一样具有后出口。黑洞是人类所知道的最阴森恐怖的东西,但它确实存在,伦琴星的观测已经证明了这一点。同样没有争议的是,黑洞中的时间是静止的,黑洞一旦吞人了什么东西,就再也不会吐出。特纳的研究认为,蠕虫洞与黑洞不同,它是透明的,内部构造一目了然,跨越时间的旅行者进入蠕虫洞后还能被它吐出来。宇宙中的时空呈现出山一样的拱形,蠕虫洞就好比是山中的隧道。当这个世界的人和物还在费力爬山的时候,理想文明状态下的人或物却可以飞快地穿山而过,在时空统一体的另一端探出头来。这样一来,未来的地球人大概就可以轻而易举地回归年轻的时候了。

不过,特纳本人也无法预言真正的时间机器会在遥远的地平线上出现。而且,他也不知道该到哪儿去弄那种能使时空凸起、蠕虫洞从中诞生的“陌生物质”。就算真有时间机器存在,它也会引发令人哭笑不得的后果:就像科幻小说或电影中描写的一样,一个爱上了父亲年轻时照片的少女乘坐时间机器回到过去,出于嫉妒杀死了她的那时尚没有性体验的母亲。

照斯蒂文·霍金的逻辑来看,这样的事情根本不值一提:不存在什么时间机器,否则这个世界早就被来自未来的探访者挤满了。不过,研究者们至少在这一点上达成了一致,即认为最好的时间机器也顶多能让时空旅行者回到机器造成的那一天。

伊戈·诺沃科夫是位由莫斯科移居到哥本哈根的物理学家,他想得要更远一些。1996年的时候,他通过数学方法证明,根本不可能借助时间旅行来改变过去,回归者只能作为沉默的旁观者而存在。

尚未出生的人进人今天的人群,这听上去像是一本以幽灵为题材的书。在法国电影《游戏结束了》一片之中,死者夹杂在生者中间,而生者却感觉不到。拿破仑的同时代人走在20世纪巴黎的大街上,与生者之间隔了一道看不见的墙,这面墙让他们所有的行动都归于无效。

诺沃科夫认为,即便是时间机器也不可能把原因和后果的顺序弄乱。为了论证这一点,他把最后一条论据归结为一条由思维构成的链,预言这将从根本上改变人对于时间本质的理解。

伊马努埃尔·康德早在1770年就预见到了今天物理学家的发现。他写道,时间并非“客观的和真实的”,而是“内在感觉的一种形式”,是人类整理自己体验时的中轴线。时间产生自头脑之中。

基因控制、大脑透照和神经流的牵引等方法为研究者了解生命体内部的时钟打开了大门。如今,生物钟的存在已是不争的事实了,它不仅操纵着人对时间的体验,而且几乎决定了生死之间的所有活动。许多大脑研究者甚至认为,大脑的神经中心可能就是意识产生的关键所在。

很长时间以来一直有关于动植物和人体内生物钟的记载01729年,法国天文学家德米兰在巴黎植物园散步时发现了一种奇怪的现象:含羞草的叶子每24小时开合一次。是由于太阳照射的原因吗?可把它移到暗处还是这样。不久以后,自然研究专家卡尔·冯·利内在花园里种下了一座花钟,12种不同的花每过半小时开合一次,以此来指示时问的推移。

动物王国成员的生活习惯也受到生物钟的控制:老鼠的跑动有规律可循,狮子走起路来很有节奏,河马定时下河洗澡等等。如果在绝对时间的观念支配下从表面看待这些现象,人们只会感到困惑。相反,如果根据动物体形的大小来看视它们的生活节奏和寿命,就会发现,他们有着均匀的时间感,且动物越凶猛,对它来说时间流逝得越慢。

人种学家在人身上也发现了这种时间上的相对性。他们通过对比研究发现,外部时问的推移对于人的生活节奏一点都不重要。就拿生活在东京或慕尼黑这样大都市中的人来说吧,他们的走动、说话和反应速度平均比希腊的农民快上一倍还要多。

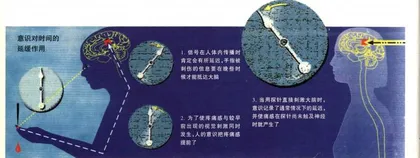

但直到最近几年,大脑研究人员和分子生物学家才逐步发现,确实有些器官能调控体内时间流逝的快慢。他们认为,头部有两个中心在控制着生命的节奏:位于眼后的神经节是调节一天节奏的中心;两耳之间的大脑区域好比是个天然的记时沙漏,能使大脑感知每秒钟每分钟的长度。

在美国弗吉尼亚州一所大学的校园里,所有以体内时间为研究方向的人员汇集到了一起,以生物学家吉恩·布洛克为首的“基因时钟计划”在这里开展工作。这项计划预计耗资100万美元,目标是揭示遗传特征如何决定生物体的生活节奏。

布洛克从一只仓鼠的大脑皮层解剖下一个神经节。神经节还没有大头针那么大,在全黑的环境下整天被浸泡在人工营养液里。尽管如此,它仍在通过一个极细的电极向外输送电流。微弱的脉冲就像潮水一样时起时落,频率恰好是每24.5个小时一次。

“是一个自动的大脑中心控制着一大的节奏”,布洛克解释说。显然,是一种名为超交叉细胞核的器官成了人体内的闹钟。早上人还在睡觉时,它就开始使体温升高,刺激荷尔蒙的分泌,另有一条通往视网膜的神经管使得生物钟的运行与太阳升起同步。这个系统对黎明时分的微弱光线反应最为强烈。人体天然时钟的精确度可达1%,一个夜晚的误差不超过5分钟。这就是许多人在闹钟响之前醒来的原因。

布洛克的同事们想借助一种名叫虫荧光素的天然发光物质来了解生物钟的运行过程。他们从萤火虫体内取出一种能使虫荧光素具有活性的基因,把它置入苍蝇的胚胎,与那里原有的时钟基因“per和“tim”粘在一起。在改造过了的苍蝇体内,“per”和“tim”像信号灯一样亮了起来,当它们具备了活性时,山细胞构成的“计时沙漏”就处于运行之中了。这两种基因制造出的两种蛋白质在细胞中不断聚集,并在日光减弱时抑制“per”和“tim”的活性。夜晚来临,细胞对蛋白质进行分解,早晨“per”和“tin”重又投入运行,重复前一次的循环。

研究者还发现,主宰时间的基因不光在“发光的苍蝇”的大脑中闪亮,还在它的触角甚至肠子里发光。难进苍蝇体内还有其他时钟存在吗?布洛克认为,节奏无处不在。

与此不同的是,生物体内的第二个时钟—两耳之间的“马表”却只有高级动物才具备。这种短期定时装置含有一种名为多巴胺的神经传输物质,它能使人产生时问感。就像是一个沙漏一样,多巴胺从大脑组织中滴入一个山细胞构成的容器中,在通向大脑的神经管的辅助下,细胞容器内的“水位”就可以被读出。为了证实这一猜测,美国生物学家做了两次试验,一次从老鼠体内取出细胞容器,另一次取出神经管道。两次试验中老鼠均失去了分辨时间的能力。相反,假如给老鼠注射大剂量的多巴胺,时间对它来说就飞奔起来了:老鼠像陀螺一样在笼里转来转去,反应极快,且不停地交配。

巴黎一名精神病科医生巴拉帕尼相信,通过多巴胺同样可以改变人的时间感。患帕金森氏症病人的大脑无法有规律地制造这种物质,因而他们既不能分辨时间,也无法记起时间。但当吃过促进多巴胺生成的药物之后,他们对时问的分辨力和记忆力又都恢复了。

目前可以肯定的是,大脑比任何其他器官都更加有赖于精确的计时。只有当对时间的控制精确到千分之一秒时,大脑才能不断把神经脉冲合成为图像、思维和记忆。慕尼黑的精神病科医生恩斯特·波普尔认为,时间流逝其实是人的一个错觉,因为大脑在工作时,总是把时问分割成大约千分之三十秒长的片段。

“‘现在’不是点,而是一种延伸”,波普尔说。他的论据来自一些试验。他让人在试验对象面前不停地制造雷声和电光,以观察他们的反应。当两次刺激的间隔短于千分之三十秒时,试验对象就不能分辨哪次在先哪次在后了。在波普尔看来,这种“无能”其实是一种天才的数据处理技巧,它能使大脑克服困难,把杂乱无章地闯入头脑中的印象连为一体。

波普尔认为,信号先是聚集在一个“现在之窗”—介于过去和未来之间的千分之三十秒长的时间孤岛,然后再接受大脑的加工。同样,意识之流也是由于单个画面不断闪过而形成的,就像是在放电影。

波普尔的解释固然有趣,但大脑中真实的时间感要比这复杂得多。大脑究竟能在多大程度上控制时间?美国的神经生理学家本杰明·利倍特想通过试验加以证明。他得出结论:“我从不生活在现在。”

利倍特的试验过程同结论一样独特。在施行脑手术前,医生可在病人完全清醒的状态下打开他的头盖骨,然后观察大脑的工作情况。利倍特借用了这种方法。在打开试验对象的头盖骨之后,他让他们面对着一块表,再用电子脉冲刺激他们裸露在外的神经管道。然后骗他们说,有东西触到了他们的手,并问他们何时产生的被触摸的感觉。出乎意料的是,所有试验对象均声称,自己早在刺激发生前几乎半小时就已感觉到了。

利倍特解释说,这种奇怪的现象反映了大脑用来掩饰自己迟钝的一种技巧。通常情况下,神经受到的刺激会在迟些时候通过大脑到达大脑皮层,并进入意识。为了不致使人因滞后于现实而感到困惑,大脑便向人通告说,事情早在发生前就被感知了。

接下来,利倍特为了避开意识的迟缓,便直接对大脑施行刺激。这一次,大脑仍在记录下通常的延迟之后指示说,手早在半小时前就被触及了。

利倍特在探究意志本源的时候也做了跟上面一样古怪的试验。他让病人一边看着表一边举起手来,然后告诉他是在什么时候决定举手的。与此同时,利倍特记录了病人的脑电波。延迟的情况再次出现了:当试验对象意识到自己做了决定的时候,他们的神经元早就活跃起来了。脑电波至少在此前1/3秒就已显示,神经细胞下达了举手的指令。显然,决定在进入意识之前就已由大脑做出了。

由此看来,人的思维是无可救药地滞后了?自由意志莫非只是一种幻想?利倍特否定了这种悲观的看法:“我们总还有时间,在下意识做出的打算实施之前就予以制止。”这安慰听上去十分勉强。时间以其迷惑人的本质给人带来了挥之不去的恐惧,内心世界中的时间跟手表指示的时间几乎是两码事儿。

利倍特及所有探寻体内生物钟的生物学家们所做的试验为人类在未来如何理解时间指出了方向,意识领域的哲学必将由此得到深入的探讨,人类对自身的了解也会更进一步,并将逐渐抛弃对绝对时间的崇拜。

来自大脑研究者们解剖台上的报告与宇宙学家们长期以来的猜想不谋而合了:一切对于时间本质的疑问都没有价值,把时间作为事物和生命的对立面来谈论更是毫无意义,时间只能存在于事件之中。

从旧石器时代到现在,从面对太阳的有规律升降发出的第一声惊叹到时间度量单位在整个世界的统一,人类用了整整5千年来习惯于接受一种无所不包的抽象化的时间。如今,物理学家和生物学家们却不到10年就打碎了这幅关于时间的画像。

物理学领域的伟大先知爱因斯坦也许早在1955年就预感到了这种情况,他写道:“对过去、现在、未来的划分不过意味着一种顽固的错觉。” 时间机器爱因斯坦