影视:欢呼还是失落?

作者:三联生活周刊(文 / 卞智洪)

周润发以前常冒出两句英语,像《英雄本色)中狄龙夸他英语有长进,他得意地回答:“Of cour-r-r-se!”续集里他扮演小马的孪生弟弟,在纽约的中国餐馆打工,甚至能模仿两句粗话如“Don't fuckwith my family!”但在一部投资2600万美元的好莱坞电影中讲英语就是另外一回事儿。目前正在港、美上映的《代用杀手》(《血仍未冷》)曾使发仔大伤脑筋:他总是不能把舌头和表情协调起来。他会在半夜3点给导演安东尼·福柯瓦打电话,讨论单词的用法。

福柯瓦告诉他:“别太在意语言,注意表情就够了。”没错,我们会觉着发仔谈吐幽默,但对美国观众来说,“最酷的是他沉默和垂死的时候。”他的身体语言最具世界性,他似乎生就一个超级明星。他的一袭风衣和长长的身影曾深深打动过一个加利福尼亚的录像迷,那小伙子马上买了同样的行头。小伙子是后来在好莱坞红得发紫的另类影片导演:昆汀·泰伦蒂诺。

更重要的是时机。当周润发在好莱坞呆到第三年时,史泰龙、施瓦辛格、哈里森·福特等动作片明星都已超过50岁,斯蒂芬·西格尔也去日无多。老巨星在走下坡路,新巨星却只能堪堪点出尼古拉斯·凯奇(34岁,最近的动作片为《勇闯夺命岛》、《龙卷风》、《变脸》),他的片酬已高达1000万美金,离他的前辈的2000万美金相去不远。而同年龄段的布兰德·皮特、基努·里夫斯、约翰尼·戴普不是不想做超级巨星,只是不想没脑子地打斗罢了(像里夫斯拒演《生死时速II》)。他们少年时代正是德·尼罗、阿尔帕西诺、达斯廷·霍夫曼这些性格明星大放光芒的70年代,但现在别人想让他们演《魔鬼终结者》那样机器人一类的东西!不管怎么说,美国观众已需要新面孔、新影像来充饥,而在国外卖得最多最好的好莱坞片子也正是动作片,怎么办?喂,那边,那个又高又酷的汉子是谁?噢,他42岁,还可以用10年嘛。

因此发仔注定成功。他还注定会成功下去,与奥利弗·斯通合作《国王与我),与吴宇森再度联手《国王的赎金》。和周润发一样抵达好莱坞的动作明星还有杨紫琼、李连杰等人。《明日帝国》仅在北美公映24日,票房已逾1亿美元,使长发飘飘的新任邦德女郎大受美国少年和好莱坞片商的青睐。接下来,杨紫琼会饰演一位喜剧明星的女保镖。《致命武器IV》已经开拍,尽管李连杰在其中扮演反面角色,但不会影响到它在美国或者亚洲的票房。因为梅尔·吉布森扮演李的对手,而一位经理说:“他(李连杰)从来没演过坏蛋,所以这将是一个新形象。而且,你可以用一种非常酷的方式来演坏蛋。”

很难相信美国主流观众会同时接受好几位中国演员。巩俐、张国荣、张曼玉因艺术片成名。除上述3位动作片明星外,更多想到好莱坞发展的亚洲明星恐怕不得不面对小得多的角色。陈冲和白灵在美国已小有名气,但好莱坞不会为她们度身量体定影片。巨星周星驰也计划演一部好莱坞片子,但他的“无厘头”喜剧的确很难翻译成英语。周润发很清醒:“长期以来,亚洲演员被锁定在好莱坞的分类架上,他们只是常备的功夫明星、匪徒、帝王。直到最近他们才能自由说话,扮演了一些更重要更有活力的角色。”

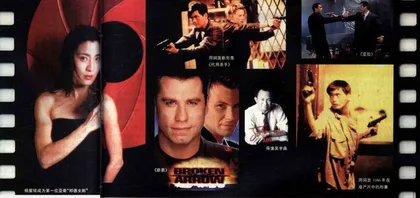

赴美导演的情况也许要好一些。由于《断箭》和《变脸》的成功,吴宇森被各大公司和明星争相邀请,投资甚巨。连《代用杀手》也简直是吴片的翻版。吴宇森在好莱坞成了一个词儿。这也使片商把目光投向其他香港名导:徐克、林岭东、唐季礼……他们有新奇的影像,他们工作效率高,而且,他们要价不高。林岭东和徐克的酬金是50万美金,对好莱坞来说,小菜一碟。另外,一些艺术片导演也在邀请之列,华纳兄弟公司请国内名导陈凯歌重拍狄更斯的《双城记》,而另一家公司希望凯歌拍一部山法国明星茱丽叶·比诺什主演的英语影片。

似乎一个良辰美景,群星荟萃,波光粼粼。银幕越来越国际化了,观众越看越爽,但银幕是谁的?几位明星演的片子当然是好莱坞的,那边的导演和故事,那边投资和收益。如果说《代用杀手》这类大片在香港乃至以后在亚洲票房成功可以刺激当地电影市场的话,可没见哪国电影能对好莱坞大片成功反击过。不过明知饮鸩止渴,不得不饮罢了。好莱坞使周润发打遍全球,同时也是好莱坞打遍全球,正是从这样一个意义上说好莱坞将永葆青春。导演的片子程度稍有不同,吴宇森的成功是港人的成功,就像《霸王别姬》是陈凯歌的成功一样,我们不必管谁投资。但令人惋惜的是,在吴离开香港而《断箭》、《变脸》依然(不是更加)好看之时,吴的“暴力美学”背后的文化意蕴也正渐渐被磨蚀掉。

港味浓一些还是好莱坞味浓一些可能不是问题所在,这就像我们认为元朝、清朝的统治是民族大融合一样,进军与被同化是一枚硬币的两面,无须强调哪一面。只是在为吴宇森和周润发(如70年代的李小龙)等香港人喝彩的时候,的确应该看到辉煌的是好莱坞,而香港电影,无论作为文化、工业还是娱乐,都在走下坡路。

香港是世界上唯一能与好莱坞较量一下的电影生产地,直到1993年《侏罗纪公园》的大震动,港产片在当地一直居绝对优势,并对东亚和东南亚有着广泛影响。周润发在香港辉煌的10年也是香港电影的黄金时代:1986-1995。当然,周润发不只演杀手,香港也远不仅仅只英雄片(不像美国叫做动作片)发达,周星驰的搞笑片就几度打破港产片票房纪录。

然而90年代以来,这个“东方好莱坞”的电影业却红灯高悬,危机四伏。尤其1993年后,观众严重流失、票房持续下降,电影作为主要娱乐活动的地位开始动摇。其中,本地消费市场的疲软、其他媒介和娱乐的冲击、人口老龄化等都是原因之一,电影本身问题则有影院过多,片源极度不足,以致生产出许多粗制滥造的产品;抄袭堆砌之作多,而创新、精致之作少,尤其此类商业片少。巨星的大制作配合好档期,叫座力持续不衰,而另一极则是收人不过百万港币的影片比比皆是。纵令成龙的《红番区》(1995)、《警察故事IV》(1996)在票房上能创新高,也像强弩之末,无法掩饰整个香港电影的窘境。正是那时候,许多香港影人到好莱坞寻求发展。

1996和 1997两年真正有新意的港产商业片却是一个新成立的最佳拍档公司的“古惑仔”系列。从《古惑仔之人在江湖》到《97古惑仔之战无不胜》,4部片子约1年时间就发展出来,其周期之短固然领先于世界商业片,而影响之大也令人咋舌。仅前三集票房总进账已大大超过6000万港币,还引出了十余部同类型作品。香港影评人李焯桃指出:“表面上是80年代江湖片的复苏,……实际上3集“古惑仔”强调的都是群体和团结的力量,写实风格和自发的活力与神采,皆与旧日倾向浪漫夸张的英雄片背道而驰。”发仔在英雄片的结尾常常死去,而“古惑仔”中的年轻一代主角却重振社团声威,重建帮会秩序。尽管因此被指摘为美化黑社会,但其成功多少证明了对黑社会的态度并不是关键,而是传统价值的继承与重建。

此外,近几年香港有一些艺术品位很高的另类电影异军突起,在以江湖恩怨、玩世搞笑、男欢女爱为内容的主流商业电影之外,以崭新的电影形式直面现实,洞幽烛微,获得了良好的声誉,像王家卫、许鞍华、关锦鹏等人的片子《阿飞正传》、《重庆森林》、《女人四十》、《阮玲玉》、《红玫瑰与白玫瑰》。在商业电影丢失观众的时候,正是艺术电影培养观众之时。这些片子即使短期内没有获得经济实效,但其影响巨大,从长远来看(电影形式与观众培养)对香港商业电影也不无裨益,就像70,80年代之交的香港新浪潮电影带动了80年代商业电影一样。

或许正是这些电影更值得关注,值得媒体宣传,甚至适当引人内地市场,哪怕作“小片”引入也好。也正是香港电影的兴衰更值得内地关注、研究与借鉴。而发仔、杨紫琼等人在好莱坞都已大获成功—也就是在全球成功,并且看样子也不会再回香港拍片。如果香港影人纷纷进军好莱坞,即使成功也令人担忧,因为国际化对本土未必是好事。最好的导演和明星如果在海外,谁来重振香港电影? 周润发好莱坞香港吴宇森电影变脸