好玩不好玩

作者:苗炜(文 / 苗炜 李孟苏)

3D加速卡使《古墓丽影》的光影效果更吸引人

会玩游戏的猪和会评论的PC兔子

你可以说,你根本就不玩电子游戏,但如果你说,你不会玩电子游戏,那就要小心点儿了,这句话表明你在某些方面还不如一头猪。

哈姆雷特就是一头会玩电子游戏的小猪,他和他的兄弟奥梅来特都是美国动物科学教授斯坦莱·科提斯正在进行的实验中的明星。他们虽然还无法掌握像《神秘岛》这样复杂的游戏,但已经能够熟练地用鼻子操纵游戏杆,对屏幕上变幻的场景作出相应的反应,持续地玩一个小时以上。

科提斯教授提供给他们的是适合于10岁儿童的游戏,而哈姆雷特和奥梅来特都很快地掌握了技巧。“当我第一次看到他们的确是在玩电子游戏时,”教授的助手回忆道,“我的下巴几乎掉到了地上。”

教授总是用巧克力豆和糖豆来鼓励他的那两头特立独行的猪:“猪总是鬼头鬼脑的,总是在惦记下一口好吃的,所以他们从一开始就对游戏很好奇,他们的观察力也非常敏锐,在掌握这类初级电子游戏的能力方面,他们不逊于灵长类动物。”

这个实验的目的当然不是要用猪来检验游戏的好玩程度,而是借助电子游戏了解猪的内心世界,教授相信,总有一天人与猪之间能实现彼此沟通:“许多动物的内心世界远比人类想象的复杂,尤其是猪,它们最终会被承认是一种很聪明的动物。”很能说明问题的一点是,哈姆雷特和他的兄弟最近已经被另外3头小猪所代替,因为他们彻底地玩腻了那些游戏。

不过,这个实验对电子游戏迷也有点儿警醒的意义:过多的沉湎于电子游戏会使人们产生类似猪一样的行为,坐在电脑或电视前面像猪一样呼气,哼哼,每天往自己的肚子里塞进若干方便食品,因缺乏运动而体重增加,就像哈姆雷特,玩电子游戏的6个月间体重长了140公斤。

“大玩家”梁华栋没有像猪那样哼哼或变胖,他瘦削,上网时点击之后轻轻地推开鼠标,那温文尔雅的姿态像一个大书法家放下毛笔。他在中央电视台《实话实说》节目中说,打游戏的害处是眼镜的度数越来越深,而好处是:“没有什么我不知道的东西。”

遗憾的是,那次电视节目讨论的基本上是父母该不该让孩子打游戏,因此梁华栋并没有机会发表他对游戏的见解。作为《家用电脑和游戏机》杂志的编辑,梁华栋知道,真正痴迷于电脑游戏的大都是学生:“很多人买电脑的时候会有很多理由,比如说学英语,但潜意识里还是想玩。电脑作为教育机器并不可取,因为目前的教育无法和机器的特点相结合,教育软件的质量与游戏软件相比相差太远,个人电脑用于娱乐的历史有20年,从操作设备、声音效果和演示图象的能力来看,正是人对游戏的需求之大,才促成了个人电脑的发展之快。电脑教育只是小量的需求,人对娱乐的需求是根本的。”

“事实上,”梁华栋说话极有条理,而且喜欢从大处着眼,“现代社会游戏的方式越来越多样化。我们这个年龄的人可能有童年时在田野上或街道上玩耍的经历和回忆,再过20年,城市规模、现代化水平、土地资源的枯竭会使个人的活动空间越来越小,以往的团队的游戏活动不可能再实现了。这几年的娱乐消费趋势,包括体感电影、杜比环绕立体声的出现,就是要在一个小的空间里为个人创造贴近现实的环境。这是山地球资源的分配情况造成的。”

绰号“PC兔子”的梁华栋被他的同事称作是“电脑游戏的理想主义者”,他从上高中时就开始玩游戏,打军事类游戏时会找来一大堆军事类的书籍,遇到有骑士角色的游戏就找几本骑士小说来看。“生活即体验。”他说,“我想不通人为什么会喜欢打游戏,大概是天性吧。天性就是公理,而公理是不需要证明的。”

PC兔子的工作就是整天打游戏(这跟哈姆雷特于的差不多),然后再把他对游戏的评论写出来(这个哈姆雷特干不了)。在1997年第11期杂志上,他对一部名叫《天惑》的国产游戏发表了如下见解:“也许是、种巧合,去年横扫全球影坛的《独立口》和三年前开始策划的《天惑》讲述了同一个故事:一种危险的外星种族来到了地球,毁灭的命运看似无可挽回。而你将驾驶地球最先进的战斗机,历尽重重险阻杀人异形核心,最终拯救全人类。《天惑》将以往射击游戏诸多引人注目的特色融入到今日电脑科技的先进平台上,可以说它是目前PC机上最好的射击游戏。”

《天惑》的设计者

如果你在街上遇到了22岁的徐创,你可能会认为他是个艺术家,因为他梳的马尾辫和穿的服装符合艺术家的原则—男人的头发要比女人的长,里面的衣服要比外面的长。

这判断大致不错,但促使人们判断他从事的是一项具有创造力的工作的另一因素是他的那股精气神,他的乱糟糟的办公室据说是因为来来往往都是男人而有股特别的味道,他的职业也很有.味道—他和同样20岁上下的一帮人成立了一个名叫“逆火”的工作小组,设计了电脑游戏《天惑》。

徐创10岁时开始接触电脑,那时他家附近的一所医院添置了电脑,他就在晚上翻窗户进去偷着玩,没老师教,自己照着书琢磨,居然学会了。小时候的理想是当个画小人书的。而父母一个拉中提琴,一个拉小提琴,他们希望孩子也拉琴,徐创那时喜欢画画,学了很长时间的国画,现在则为做电脑游戏用不上国画而惋惜。他说:“回想起来我很幸运能在美国接受整个初等教育。我7岁时爸爸就去了美国,14岁那年我正上初一。他希望我去美国念书。痛苦万状地去了,结果发现美国的教育体制特别适合我这样的人。从小我就是个爱想事的孩子,我害怕每天背啊学啊,考初中考高中考大学,然后国家分配一个工作。小学时我是学习尖子,上了初中就数学好,其他就很勉强。这给我很大的压力。到了美国,第一天去上课,发现老师居然坐在讲桌上讲课,又吃惊又开心。”

用了3年时间,他适应了美国的生活,学油画玩电脑是他课余生活的全部内容,高二时他尝试着设计电脑游戏,作品被一家公司看中,他就到那里去打工。他说:“公司看中我的是美术技能。高中毕业后,我想先打一年工再去上大学。有一天,一个台湾人做的游戏拿到公司来,被那里的人一通贬斥。这件事很刺激我,我想回国,做自己的游戏。”

徐创的爸爸对他说国内的事情太复杂,你会不适应。而徐创对“不适应”这个词没有直接的概念,尽管他在美国有可能听到全世界的摇滚乐,但他特别想听国内摇滚乐队的现场演出,这也是他跑回来的一个理山。回北京后,逐渐体会到了不适应,那就是在一家电脑公司,朝九晚五,无所事事,喝水看报。

徐创决定自己干,找了儿个小时候的朋友,租了间房,开始做《天惑》。之所以选择这种略显过时的射击游戏,是因为他在美国做过射击游戏,做起来最有把握。本想先练手,没想到一干就是两年多。

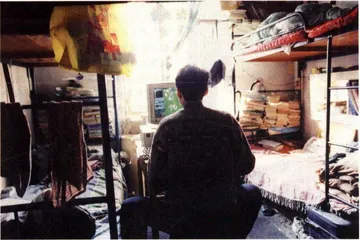

“逆火”的成员都很年轻,有徐创的朋友,朋友的朋友,还有看到广告跑来的,他的“死党”工科刚来时才15岁,现在边上大学边在那儿干。他们的作息时间是中午一两点上班,一直干到第二天天亮,可能是打游戏养成的恶习吧。

谈起游戏,徐创充满了理想主义色彩:“做自己爱做的事怎么会觉得累呢?在这儿大家的钱挣的很少,只够糊口。我们小组的人出去都能挣大钱,他们都是电脑动画的高手,上这儿不为钱。

“在搬到现在这个办公地点之前,我们挪过两回窝,一次是房东在杂志上看到了有关我们的文章,以为我们出名了,要加房钱。还有一次是我们稀里糊涂地在军事管理区租了房子,警卫看我们一群人老是晚上出动,打扮怪模怪样的,还有外国人来找,太可疑了。把我们撵走了。

“我们的启动资金是一笔贷款,现在已经还清了。平时的维持费用靠我们做一些设计,张楚的新专辑《造飞机的工厂》,封面就是我们设计的,《天惑》上市以后,我们有了点儿知名度,日子会慢慢好起来。

“游戏给予我的是整个生活。玩电脑游戏为什么会上瘾?就是因为在游戏中你能实现你全部的梦想,当老板或是当英雄,不必付出任何代价。电脑游戏对人类最大的贡献就是提供了全新的娱乐方式。人需要娱乐,但国内似乎把娱乐与一些不好的东西联系在一起,也不提倡人玩。小小的孩子每天在学校里背历史背政治背英语,回到家里还要请家教上培训班,这些对人的成长有多少用?国内的、甚至整个亚洲的游戏制作人很聪明,但与西方同行相比,想象力太差,这是不是这种教育体制造成的?去年夏天开业内会议,我穿件T恤大裤衩就去了,四下一看,都是西服领带。游戏制作人应该是最活跃的团体,活力四射。”

塞特·米瑞,策略游戏《文明》的设计者,他说:给游戏贴上教育的标签就等于给它判了死刑

打游戏可以缓解青少年的暴力倾向,还是加重?

《天惑》的设计者徐创

沉迷是不是一种错误?

如果你不玩游戏,千万不要误以为《天惑》是个多么好玩的游戏。徐创在那个游戏里的确表现出了一定的才华,但他能有多大的发展却难以预料。《天惑》做好了以后,他们就拿着它在中关村走,说好了把它交给第一家愿意为它做发行的公司,问了好多家公司都摇头,只有大恒公司点头,就交给了他们。这之后,徐创注册了自己的公司,莫名其妙地成了法人。但他不想当老板,因为杂事会影响他做游戏,还有责任。现在有人想给他们投资,或者收购。但他们还拿不准主意,害怕不内行的人会有套很不合适的管理方法,害怕别人对待游戏是一种急功近利的态度,他们希望找到个平衡点,又有效率又能把事情办好。

日本游戏业的少年英雄江野见二要远比“逆火”幸运。江野见二18岁时开始设计游戏,19岁时拥有了自己的小公司,很快,世嘉收购了这个有才华的年轻人,在他23岁时开始推出他设计的游戏,而《Enemy Zero》为江野见二赢得了世界性的荣誉。

如果江野见二听到徐创关于游戏的想象力与教育体制的牢骚,一定会有遇到知音的感觉,因为他在上到高中二年级时退了学,他希望用自己的成功告诉年轻人:这世界没有什么固定的标准,你可以选择自己喜欢的东西。

这些话具有相当大的蛊惑力,为人父母者肯定不喜欢,没有谁愿意看见自己的孩子沉迷于游戏。

事实上,对于游戏的反思10年前就已经存在,英国人艾伦·夏普曾写过一本小说,名叫《在黑暗中苏醒》。故事讲的是一群孩子跑到一个乡村别墅去过圣诞节,因为无聊就开始打电脑游戏,游戏规定,他们的任务是找到一只蛤蟆并杀死它,每人有3次机会,如果还没有杀死蛤蟆,蛤蟆就要开始反攻了。深夜,玩累了的孩子们睡着了,情形有些不对,有个孩子被蛤蟆附体,而电脑屏幕上的蛤蟆叫个不停,孩子们想关掉电脑,可怎么也关不了,屏幕上始终有一只大蛤蟆冲他们叫—艾伦·夏普吓唬孩子:如果你沉迷于电子游戏,那么游戏就会变成一只蛤蟆附体。这种思路在好莱坞导演大卫·费西尔的新作《游戏》中再一次得到体现,这位导演过《七宗罪》的先生吓唬成人:麦克·道格拉斯扮演的主人公本想在一个游戏中松驰一下,结果却是那游戏变成了残酷的现实。

艾伦·夏普和大卫·费西尔都抓住了游戏的本质:迷幻性。世嘉公司在推出他们的“土星”游戏机时曾有过一个发展构想,其中有所谓4个世界的划分,即现实世界、戏剧性世界、新标准世界和迷幻世界。“土星”能在一秒钟之内处理100多万个多边形,同时显示1670万种颜色,超强的真实感和现场感的确能给玩家带来一个迷幻世界。而电脑游戏的优势—网络化则提供另一种迷幻—如果你登录到《恐惧》的“战网”,那么你在那里遇到的每个巫师、弓箭手和武士的背后,都有一个真实的人存在。

这种娱乐的沉迷跟所有的教育系统都显得那么水火不相容,因此美国人乌曼的观点才显得有创造力,对许许多多在电脑游戏和学业间痛苦的孩子来说,那简直就像是新世纪的福音。他说:“学习就是记住你所感兴趣的东西,这与娱乐很接近。”

“教育,或者说是科技娱乐,”乌曼说,“这将是一种新的产业,是电脑教学和娱乐的结合体。”他希望他所主张的教育变革具有深远的意义,乌曼认为,科技娱乐不是取代学校,而是使学校与它无关,这个过程已经随着科技的发展而开始,他声称:“教育系统正处于灾难性的阶段,人们最终会发现,到2025年,教育将会萎缩。”他说,新的学习模式将会取代原来的教育方法,通过“聪明电视”等诸多新鲜事物,孩子们会自觉地“在知识的海洋中遨游”。比如一个16岁的孩子,他对汽车着迷,知道关于汽车所有的事,现在的教育体制告诉他这种兴趣并不正常。但是,在科技娱乐中,他可以以此为开始,学习交通、物理、冶金等领域的知识,“你可以从任何起点学习所有知识”。

乌曼的教育哲学是“满足兴趣”,如果一个孩子喜欢虫子或别的什么,那么科技娱乐就会使这种沉迷无孔不入。乌曼强调,他鼓吹的科技娱乐并不是现在的光盘百科全书之类的东西,而是能与好莱坞电影或《粘士世界》同样好玩的新东西。他说:“如果你回顾本世纪,美国最大的贡献不是汽车或飞机,而是娱乐业。科技娱乐将是我们给世界的下一个献礼。”

北大学生宿舍里的“战略游戏”

技术、娱乐、设计和业余精神

一个法国思想家说,可以用意识和规则这两条轴来归纳人的游戏活动,有意识有规则的是体育竞赛,有意识无规则的是假面舞会,无意识有规则的是赌博,无意识无规则的是坐一趟过山车。好了,现在我们知道有这么一种归纳法了,但有什么用呢?

乌曼有关教育或科技娱乐的说法也蛮好听,但那可能吗?乌曼是谁?

美国诗人罗伯特·弗罗斯特的《两个在泥泞时代流浪的人》中有这样的句子:“我活着的目标就是让我的兴趣和职业相结合,就像我的双眼在视觉上只看到一样东西。”很长时间以来,这两句诗只表现出了人们在选择职业上的一种愿望,而很少有人看到它本身就提供了赚钱的机会。

精明、放纵、具有孩子般天才的理查德·斯尔·乌曼使之成为可能,他曾做过工程师,并不成功,做过大学教务长,但被解雇。而后他发现了许多自以为是的知识分子的内心冲动:才华的享乐。这是乌曼的词汇,但要比设计师、作家或出版人这样的词汇更有意思,因为他整天在做的就是放纵自己的兴趣,过分的放纵,而且鼓励别人放纵,同时又能从“索尼”、“迪斯尼”、“Intel”的最高行政官员那里拿到相当丰厚的报酬。

他曾经被加州大学伯克利分校的富尔教授所吸引,那位教授做了一个关于昆虫怎样爬行的电视节目。乌曼立刻给富尔教授打电话,邀请他在自己组织的一次会议上做一场无偿的讲座。乌曼说,这将成为评论的焦点,并改变富尔的生活。事实的确如此,富尔教授演讲之后得到了媒体的广泛关注和一大笔研究基金。

乌曼组织的讨论会名为TED,是技术、娱乐和设计这3个英语单词的首写字母,他搜罗的话题是技术、娱乐和设计的汇集。比如富尔教授演示了蟑螂如何直立两条后腿跑步,听他讲座的人工智能专家就会设想有没有可能造一种六条腿的昆虫机器人。每年2月,TED会在加州召开为期3天的会议,大约有660名左右的公司高级董事愿意交纳2250美元以求参与会议的资格。麻省理工学院媒体实验室的尼古拉庞蒂说:“TED是大部分垂要人物发现他们自己的信息技术部门是多么渺小狭窄的地方。”比尔·盖茨在参加完,次,TED的会议后说,“我没有想到会议竟会如此深奥。”

几乎每位TED的老客户都有这样的体验—感受洋溢在周围的创造力。默多克新闻集团的前任副总经理约翰·艾维斯说:“大多数公司生活在孤独之中,处于危险境地,他们习惯于每人享用自己的好主意,然后看到其冲突。TED是采用好主意的社团。”

丹尼尔·布尔斯廷在那里用他特有的思想家的口吻说:“每一次通讯史上的进步都是使那些离我们很远的人与我们走得更近些,而这是以损害我们最亲近的人为代价的。”坐在台下的一位美国电脑业人士记住了这句话,并收购了一家远在爱尔兰的公司。布尔斯廷演讲的主题是业余精神在专业人员和官僚世界中的衰落,就像他在他的伟大著作《发现者》中喜欢做的那样,他从“业余”的拉丁词源aware意思为爱讲起。

事实上,业余精神、放纵兴趣就是乌曼发财的诀窍,他曾把自己称作是“信息设计师”,以自己广泛的兴趣来决定向什么人提供什么样的信息。如果他在哪本杂志上看到了一篇感兴趣的文章,他会千方百计的找到作者,并让作者到他的TED会议上或他的电视节目上做一次演讲。好玩不好玩?这是他判断事情的原则,也是他努力造就的工作气氛。比如当“美国在线”的高级经理到他主持的会议上讲话时,背景声是电话的忙音。

这个80年代初还面临破产的美国胖子提供给我们的不只是一个简单的发财故事,也不仅仅是关于未来教育的设想,而是一种价值观。荷兰学者约翰·赫伊津哈在他的著作《游戏的人》中论述过游戏对文化创造的意义,如果说今天,游戏精神的作用有什么改变,也许就是消费时代会把这种意义推向极致:当有用或无用不再是人们的消费取向时,好玩不好玩就变得比以往任何时候都更重要了。

对更广泛受众来说的,如果TED只是一帮美国老爷在个m客那里找到了发财的机会,并顺便补充一下自己的知识,那也就没有太多的意思了。乌曼确定了TED未来的讨论方向,就是教育。他看到了“好玩”的不可取代,不论“科技娱乐”的概念能否最终实现,乌曼的想法都有价值。

乌曼说:“学习就是记住你所感兴趣的东西,这与娱乐很相近。”

人们在游戏中得到了什么

世界上有多少台电脑,可能就有多少在“挖地雷”。供职于瑞典旅游公司的樊黎小姐引以为荣的成绩是挖99个地雷74秒,“不过,我知道有个美国人,纪录是71秒,所以我还得挖下去。”

樊小姐最喜欢的是《大富翁》之类的游戏。比如《非洲探险》,你可以在那里种咖啡或挖金矿,聚敛财富,让竞争对手倾家荡产,死无葬身之地。也许是职业习惯,樊小姐在非洲喜欢盖五星级酒店,她说她从中可以获得成就感。

此类幻想中暴富的游戏足有60多年的历史,前身是英国人发明的《垄断》棋,游戏者在棋盘上成为百万富翁,10余年前进人中国时名叫(强手》。发明该游戏的那家公司每年都会举办世界性比赛,据说1995年时,他们打造了一副价值百万英镑的“黄金垄断”,以纪念此游戏问世60年。

1987年,苏联科学家阿雷兹·马特墓耶夫发明《俄罗斯方块》,该游戏随任天堂推出的手掌机而风行天下。有分析称,俄罗斯方块最基本的理念是“填补”,因此,人们正好用它填补空闲的时间。

1992年,1d公司推出《刺杀希特勒》,此为Doom类游戏的开山鼻祖,到1997年底《Quake II》上市,玩家在这一系列不断更新的射杀游戏中体验到的是手中越来越先进的武器和敌人死亡时越来越缤纷的血雾,2.5D贴面技术已经完全被3D效果所取代,发泄的快感依赖于设计的日渐完美和技术的日渐先进。

成就感,发泄,消磨时间,人们在游戏中得到了这些东西。而新的需求似乎永远存在,大多数只能被玩一次的电脑游戏要求制造者们必须有足够的创造力,足够快的更新速度,这简直可以说是信息工业的一个缩影。

游戏的确是一个好道具,它有助于人们认识我们身处的这个世界的变化—Intel开发“有线电视芯片”将把网络游戏送到你家里,微软的“游戏银行”计划则体现了盖茨文化霸权的法则。

我们可以在游戏中放纵自己的兴趣,但也许只能做一个创造力的观赏者。大多数人都是这样。然而,这里的“大多数”决定了某种滋生创造力的气氛,当孩子和孩子气的人们用“好玩不好玩”来评价一个电脑游戏时,这种价值观可能会用来判断许许多多的新事物。

互动性,这是电子游戏提供给人们的不同于以往娱乐方式的特征,从更广泛的角度看,这种互动性始终存在于“才华的享乐”者和享受别人才华者之间。《连线》杂志1997年7月的一篇文章称:“两大并存趋势—根本的技术变革和开放的社会新风—将改变我们的世界,使之进入一种全球文明的初级阶段。”

早在1964年,加拿大学者马歇尔·麦克鲁思在《了解传媒》一书中写道:“计算机技术会带来圣灵降临艺术的相互理解和团结的局面。理所当然的下一步看来将是避开语言,使之让位于一种普遍的无限制意识。”

30多年后,“无限制资本家”这个概念被提了出来,这些崇拜技术的专家相信,未来从现在开始,技术将无所不能。他们像15岁的电脑游戏迷那样说话,说微处理器是出现阿拉伯数字以来最重要的进步,鼠标是有老鼠以来最重要的发明。他们把硅谷变成了20年代的巴黎。美国《旗帜》周刊称:“对当年的海明威和菲茨杰拉德来说,创造性的产品在于小说,而现在则是图象压缩系统和为《连环杀手》、《食人者》等电脑游戏设计吸引人的程序。”

这幅“无限制”的美景可以让人相信:一个无知的顽童在打电脑游戏时触摸到的不仅仅是键盘,而是人类的创造精神。以上的这个句子简直像是胡说八道,却似乎又能被证明是对的,不仅是对的,而且能进一步引申:这个孩子在打游戏就是为人们创造性的发展做贡献,因为他是创造力所需要的社会风气的一部分,尽管是很小的一部分。

当然,我们可以替换这种胡说八道,说人们在游戏精神中得到的东西远比在游戏中得到的重要。许多企业正在重塑他们的企业文化—宝洁公司拆掉了封闭式的电梯,代之以自动扶梯,加宽走廊,隔不远就放上一张长沙发,这些措施是鼓励员工多聊天;柯达公司辟有“娱乐室”,里面有游戏机、玩具和幽默电视节目录像带;克莱斯勒汽车公司则通过一则电视广告把他们的设计小组描绘成车库中的一群技术顽童。

这些努力可以被称作是“营造好玩的气氛”,这种风气似曾相识—在60年代的嬉皮士那里,在艺术领域之中,但是,它从来没有像现在这样影响过这么多的人—而且绝大部分是年轻人。

你可以不玩游戏,但你很难拒绝一切好玩的东西;你可以不承认“好玩不好玩”这种价值观,但你很难否定这种价值观给世界带来的影响;你可以没有游戏精神,但你最好有那么一点儿对庸常生活的超越态度;你可以没有创造力,对,你可以没有创造力,这不碍谁的事。 电脑游戏