遭遇节日

作者:三联生活周刊(文 / 刘君梅)

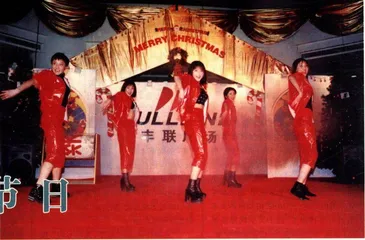

商家制造的火红冬月。1997岁末,北京丰联广场的节日促销(周华摄)

贺卡与节日的“精神礼物”

很多城市没有下雪。点缀这个冬天的是花花绿绿的节日贺卡。

今年的贺卡与往年有何不同?

北京银帆广告公司的首席设计师胡阳为朋友绘制了一张贺卡—简洁的钢笔线条勾画出一个有颗虎牙、喜气扬扬、正在跳舞的女孩,旁边的文字也简单:《春之声》。收件人名字前标明“领衔主演”,寄件人则自称“观众”。

他们的那位“领衔主演”朋友接受采访时说:“收到这张贺卡我觉得太温暖了,这真是冬天里想起春天的感觉—画中的我已经穿着薄裙在跳‘春之声’了!他们的祝福多么幽默!”

在这个“言而无信(电话、网络代替书信)”的时代,自制的贺卡弥足珍贵。但丹青妙手毕竟是少数,在电脑帮助下完成的“自制贺卡”热了起来。优嘉电脑公司的张强年前喜得千金,他利用电脑绘画软件制作了一张“全家福”寄给远在日本的姐姐。姐姐寄来的是一张“数码贺卡”—用电脑将照片和彩色图画合成,仍独具个人风格。据悉,这种“数码贺卡”软件在日本十分热销,各软件公司亦竞相推出“使贺卡富有个性”的软件,一般售价在5000日元。

日新月异的技术淹没了“个性”,现在人们又利用新技术更充分地表达个性,这个有趣的轮回浓缩在小小的节日贺卡里。

同时,以贺卡为代表的节日礼物在人与节日,人与人的关系中还充当“精神礼物”的角色。

离新年还有半个月的时候,很多北京人呼朋引伴地涌向北京最大的商品批发零售市场“天意”,那里的节日礼品品种丰富而且价格较大型商场便宜。记者看到礼品厅里多数柜台都在卖贺卡,柜台前挤来挤去的都是年轻人。前面的人还没挑完,后面的就催“快点儿!”商贩乘机“拿一把”:“不卖单张只卖成套,10元一套,每套15张,不许挑!”从礼品厅出来的中学生三三两两站在路边清点“战利品”,每个人手里的贺卡都不是几张而是儿十张!

29岁的刘真,一家房地产公司的会计,夹在买贺卡的人群中。她的眼睛在贺卡堆里搜寻着,停在一张“彩色铅笔画”上:“这个穿羽绒服背着双肩背包的女孩很像我妹妹,在城市街道上大步走着,是神似。”接着,她又发现了好几张类似的都市漫画……从不“乱花钱”的她这次总共买了30多张贺卡。她翻出最欣赏的贺卡说:“现在的贺卡不再是用印刷体印上千篇一律的句子了。你看这几张,寥寥几笔画出了都市生活的状态和我们的种种期待。每张贺卡上人物生活的场景都不同,也像邮票似的成套设计,合起来看,像一个关于城市的故事。”

罗马尼亚大使馆的翻译刘莹小姐说:“谁说‘消费’和送礼使人与人的关系畸形?‘物物交换’、‘等价交换’的人际交往方式不是古时就有吗?钱是为了方便这种交换才出现的。不然你送给我一只安卡拉羊做节日礼物,我还得算一算该回敬你多少担泰国香米。

“谁又能说这种基于物质的交换没有精神内涵?我一直对寄贺卡这件事不以为然。但我今年改变了看法—关系再密切不过的亲人、朋友也不会对你的贺卡无动于衷,这种含蓄的交流、细微的关怀在今天更显珍贵。今年我寄出的每张贺卡都得到热烈反馈,一个一向粗疏的朋友收到贺卡立即打来电话,说他先是有点吃惊,接着感动了好一会儿。

“我买到一张印着‘道歉信’的贺卡,大意是为自己近来疏于联系表示歉意。老友回寄的贺卡上有一把椅子和一只杯子,线条简洁、写意,老友的注释非常浪漫:‘新的一年我们会有一把椅子—不是办公室里那一把,它的腿陷在海边的沙地里,任潮水漫过来;还会有一只杯子,盛着咖啡—不是土耳其苦咖啡是加奶油的奥地利香浓咖啡。’我立即明白了她的意思。很久以前我们有过关于咖啡的讨论:我把读到的社会学家关于咖啡的论断讲给她听—习惯喝上耳其咖啡的民族习惯独裁,而盛行奥地利咖啡的地方一定民主。她先是大笑,然后说:‘我以前也只喝清咖啡,好像要向别人证明什么而跟自己过不去。现在我更在意自己的感受—还是加奶的咖啡好喝。’贺卡继续了我们之间的交流和默契。”

另一位采访对象说,两年前香港《壹周刊》的一篇报道让他感动至今:“一个姑娘在‘情人节’那天上班时收到一份特殊礼物—一大束玫瑰花,是已分手的恋人送来的。照片上的玫瑰花非常艳丽,不会让人有丝毫伤感,姑娘的表情比较复杂,我不知道他们为何分手,但这个故事确实很美好,令人回味。后来我在街上看到有人抱着鲜花,总会想起这个故事。我也不会再嘲笑人们在节日里买价格涨了好几倍的鲜花,不会再对邮局门口装着无数贺卡的麻袋不以为然了。”

他们提供了关于节日的另一种思路:小农经济时代,人与人的关系单纯而且密切,礼物实用性强;现代社会人与人的关系疏离,节日本身和作为附属品的礼物反而寄托了更多的精神因素,这是人类社会的一种自我平衡。

丰联广场让诸家名牌服装专卖店成为自己的“店中店”(周华摄)

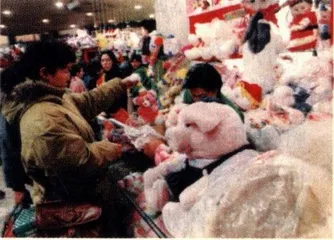

过节了,先让自己高兴起来(新华社)

“屈臣氏”发狠的特惠价颇具诱惑力(新华社)

寻找狂欢和意外的情节

节日里的狂欢因素为什么那么吸引现代人?

学比较文学的舒欣曾主张“用正宗的方式过每一个节”,不管是本民族的节日还是洋节。圣诞节,她和几个大学同学去了北京西什库教堂。“我本来想好好感受一下神圣的宗教气氛,可教堂里乱哄哄的,唱诗班的声音在喧嚣声中显得有气无力,神父不停地喊:‘安静!安静!不然上帝会惩罚你们!’……”结果,舒欣和同学挤出凑热闹的人群,离开教堂。

之后,他们出现在北京大学南门附近的“潜水艇”迪斯科舞厅。“圣诞节对西方人来说是宗教的节日也是家庭的节日—‘平安夜’,一家人围着圣诞树唱歌,吃圣诞大餐.就像我们中国人春节除夕吃年夜饭。不过,在现在这个‘杂交’或者说‘融合’的时代,保持‘纯粹’已很难。圣诞节现在在很多西方国家也发生了变化,随着商业传到我们这儿,就变成了狂欢节。既然如此,我们想过这个节的本来目的其实就是‘狂欢’,那就找个更合适的地点和方式。”午夜12点,迪厅DJ竟心血来潮播放《国际歌》,领舞则挥舞一面五星红旗在迪厅里满场狂奔。舒欣并不觉得此时的场面可笑,她是激动的年轻人中的一个,高兴地叫着、唱着、跳着。“那时的行为不能用‘正常准则’衡量,平时不可思议的事,因为节日和狂欢的缘故就变得合理了。我喜欢像这样偶尔变换一下价值标准,能宣泄,能忘掉压力和束缚,彻底放松,能看到另一个自己。我想这可能是很多人想从节日中寻找的。现在,我们自己的传统节日里狂欢的因素越来越少,而我们民族的性格又一向是内敛的,所以很多年轻人就借着洋节狂欢。”

节日的狂欢面具让循规蹈矩的现代人勇敢起来,面对自己真实的思想、情感、欲望—它们一度被日常生活的理性、实用主义、标准化、模式化掩盖,连我们自己都听不到它们的声音。

通用汽车公司的黄虹是个漂亮的姑娘,她却在公司的联欢会上唱了一支“灰姑娘”的歌:“我戴着面纱和镶着假钻的头坠,参加这场期待已久的化装舞会。我知道这将是我唯一的机会,与你熟悉却又陌生地相对。朋友们都说我长得平凡而无味,我知道这是个戴着面具的社会,而我也尝尽被忽略的滋味……请别要求我揭开那美丽的虚伪,我不愿意看到你的眼里有淡淡的后悔。当音乐结束之后我将离开你,让我们都带着美好回忆而归。”黄虹说她喜欢《假面舞会》这支歌、也喜欢参加节假日的假面舞会,“这实际是一种假面具替换另一种假面具。现实里的假面没有美感—每周中的5天,所有大公司的员工都得西装革履,从背后看经常认错人。”其实社会生活、人际交往中谁不是经常要戴上面具?这个面具的作用是隔离人与人。狂欢舞会的假面具是可爱的,它的作用是拉近人与人。

两年前北京的一家报纸登过一则寻人启事,大意是一个姑娘在去往中关村的一趟公共汽车上和一个小伙子邂逅,他们像大多数现代人一样,因为是“陌生人”,所以在长椅上并排坐了一路始终没有说话。在这则启事里姑娘说:她很想认识他。

这样的事太平常了,可能我们都遇到过,又都忘了。这则启事之所以让人感到意外是,因为居然有人执意要找回错过了的“意外情节”。

生活太模式化,我们想要“意外的情节”。1997年“万圣节”中关村附近的大西俱乐部把西方的东方的“鬼”弄到一块儿“过节”,自称是“万圣节”北京最大的“分会场”。“科学城”里很多年轻人都去了。不知寻人启事上的她和他在不在其中。人们脸上充满期待,期待一场狂欢和一个意想不到的情节,节日原本的意义显得很不重要。组织者要求所有人场者都必须化装或戴面具(有人不得不临时往脸上添了几道猫须)。场内的大屏幕上不停地播放搞笑的鬼电影,中国戏曲学院的学生在舞池里表演钟馗捉鬼。钟馗表演完毕,招呼大家和他共舞。一时间,舞池内“群魔乱舞”。面具让你我他大家都更勇敢更自在,并非“长袖善舞”的人在场地中央笨拙地跳着,陌生的人们相互“恐吓”,笑作一团……现实中很难见到的情节出现了。尽管它稍纵即逝—多数人在灯光亮了、油彩擦净了之后像脱掉水晶鞋的灰姑娘又恢复了常态—拘谨,面无表情,不再和刚才聊天的陌生人打招呼便离去。但寻找“意外的情节”的努力和体验是酣畅的。

消费—是节日的背景也是节日新的模式

节日的狂欢和惊喜都离不开消费的支撑,1998年新年已过,节日带来的消费热潮持续着。

真正的弄潮儿是商家。北京丰联广场里穿红衣服的圣诞老人已不见,穿红衣的“万宝路”促销小姐还在。店中店—本市唯一的一家“屈臣氏”超市里昂贵的英国沐浴液、西班牙洗发水削价50%。百盛购物中心元月全面打折,最低的是“李宁”,2折起。还有抽奖和送礼:买大衣赠T恤,买饰品得VCD机……北京的3家“胖夫人”专卖店的优惠期从1997年12月拉到1998年2月。华联商厦和超市的4开铜版纸广告随发行量大的报纸送到各单位和千家万户……各旅行社关于春节“异地过节”的广告也铺天盖地。

其实,这个如火如茶的“消费的节日”早在去年12月就已拉开序幕,它将绵延整个冬季,把本来寒冷萧条的季节装扮得漂亮、热闹、暖洋洋。

圣诞节无疑是整个冬季盛典的第一个高潮—狂欢的同时也是消费的高潮。音乐会、芭蕾晚会、圣诞大餐、狂欢舞会……从12月24口的“平安夜”开始,城市夜夜笙歌,度过一个又一个不眠夜。

著名的“硬石”(hard rock)全球连锁娱乐餐厅,在平安夜将门票从平时的150元涨到680元。很多人站在台阶上站在风中等人。刚从德国回国的工程师傅海靖看到了等他的朋友。朋友一脸歉意—没买到门票,门票早在一周前就已售完。据说狂欢节目坐将有“抽大奖”,这虽是娱乐城惯用的手法,“硬石”的奖品却非比寻常—包括到美国度假的往返机票。手里攥着票的年轻人喜气扬扬,鱼贯而入。不时有空调大巴送来外国旅游团,东南亚的游客穿着7恤衫、短裙、凉鞋,露着半截胳膊、大腿和全部脚趾,兴奋地穿过北京的冬夜进人狂欢现场。让人不禁感叹地球村里人们的生活方式越来越相像,不同的只是各地的天气。傅海靖在德国的一个较为保守的城市工作了四年,“我一直觉得洋节是别人的事情,‘平安夜’从来没人邀请我参加他们的家庭聚会,街上也没什么节日娱乐活动适合‘不回家的人’。没想到国内这么热闹。”冷热对比让傅先生有点不适应。

那个晚上,饭店和其他娱乐场所的火爆场面和“硬石”不相上下。北京五星级饭店王府饭店、北京饭店、希尔顿饭店、香格里拉饭店均推出以文艺演出、娱乐活动、大抽奖“佐餐”的晚宴,消费在320元/人至600元/人,部分饭店还另加15%的服务费。12月20 11至31日在希尔顿酒店消费的所有客人还得到一张新年前夜的抽奖券。香格里拉饭店在平安夜当晚即抽出大奖—北京至洛杉机的往返机票。被称为“六星级”的国际俱乐部以往的服务对象是外国驻京工作人员,1997年也首次推出面向国人的节日节目,“自尊厅”的消费是680元(附加服务费)。

圣诞节、阳历新年过后是中国的春节、元宵节,西方的“情人节”。节前是“大酬宾”、“大抽奖”,节后是“大削价”。高消费使人们的欲望和期待在节日里迅速膨胀,也提高了人际交往方式的“水准”。一位房地产集团公司的老板说:“去年圣诞节‘硬石’的门票也是这个数,我们公司买了40张送给客户。一个客户抽奖抽到了大彩电。他知道该领谁的情。平时我们若送给他这个礼物他不会收。但恰当的时间恰当的方式送出的礼他欣然接受了。”

人们沉浸在节日的欢乐中,也沉浸在浓厚的金钱味道中。显然,后者是前者的基础。在中秋节8888元的高档月饼之后,情人节的9999朵玫瑰之前,万圣节狂欢舞会、圣诞节大餐、雪片似的新年贺卡、异地过春节的新时尚营造了一个“暖冬”。

拼命挣钱然后拼命花钱—这一度是让人羡慕的“美式”生活模式。一项有趣的调查表明,“疯狂消费”至今仍是美国人的“最爱”。英国都伦公司(避孕套制造商)日前对1055位年满18岁的美国人进行性问题调查后得出结论:在美国人眼中,乘航天飞机遨游太空和当一天总统虽浪漫、威严却不及“性”的吸引力大,但若请他们用别人的金卡进行一次不加限制的购物,57%的美国女人和42%的美国男人认为“前三者皆可抛”。“拼命花钱”自然是过节的合理模式。

当这一模式也开始在发展中国家流行时,西方却开始有人抵制它—倡导“无消费节日”、“免除圣诞礼物”。但“无消费日”不可能解决“现代化”带来的种种问题,甚至不能减弱人们的消费欲望—早在消费日前一天,人们可能已经采购回足够吃上一周、用上一年的东西。

这是现代节日的大背景。

在这个背景下,节日的主题正在从传统的宗教、祭祀、庆典、宗族和家庭聚会里蜕变出来。“消费”自然是新主题重要的组成部分,不管你愿意不愿意,你已经成为消费的一部分。铃儿依旧响叮当,但已不似从前那般纯粹,很多西方孩子已经知道礼物不是圣诞老人送的。商业正在充当新的圣诞老人。多数中国人还会赶回家老老少少聚在一起吃年夜饭,但人与人的关系已发生了变化,消费正不可避免地成为节日的新模式。 中国节日贺卡