当心!孩子

作者:李鸿谷(文 / 李鸿谷)

医生的震惊:“舒乐安定”成为一种时髦

当我闻讯赶到医院时,三个“洗胃”的初中生已走了两个。医生纠正说,这三个学生严格地按照医学术语说只是“催吐”。

催吐—即大量饮用加有解毒剂的清水,然后用中指或食指伸人咽喉,引发呕吐,排除服用的有害物。这三个学生对这一套已经十分熟悉,他们赶来医院,完全不用医生指导就自顾自地弄完了这一系列程序。他们要排除的是一种叫“舒乐安定”的镇静药。

最后这个初中生呕吐出已经部分溶解的“舒乐安定”,数了数,有四片。见有生人在一旁观察,他说他要回家了,“反正只有两颗没吐出来,也无所谓了。”

初中生说他刚刚找到那种欲睡未睡、飘飘欲仙的感觉,但又放学了,所以赶快吐了好回家,免得又挨打。

对陌生人,初中生绝无信任。见你问这问那,他甚至反问你是不是记者,然后竟宣称我是未成年人,你不能写我的名字。其实你也问不出什么,拽着他的那只手略略松开,他就溜的没了影。

武汉市六医院急诊科主任孔少敏医生回忆说,这三年他们大约抢救过近200例过量服用舒乐安定的学生,其年龄在8-14岁之间。像记者所目睹的那几个“催吐”学生,医生说六医院这样的情况也不少,会这一套的基本上都是医院的常客,而且医院如果收治这类“自我解决”学生现在基本上都不再登记了。

六医院宣传科长吕建明说他初次听到学生服用过量舒乐安定时,还专门起心到了这个学生的学校去调查。碰巧的是,正当他与老师交谈时,有学生来报告说班上有人又在发药。等他和教师赶过去,个学生已经把一板药片发的差不多了,最后只留下该自己吃的两颗。看见学生如派发泡泡糖一样派发舒乐安定,吕说:“觉得十分震惊!”

武汉市六医院是一个颇为特殊的医院,他们周围有三所既非武汉市重点、更非湖北省重点的普通中学。这些非重点学校的少年正是服用舒乐安定的最大人群。

早些时候,医院抢救的学生以女生为多,现在男女生接近持平。

记者电话询问武汉市其他医院,每个被询问的医院差不多都有抢救过量服用舒乐安定学生的记录。

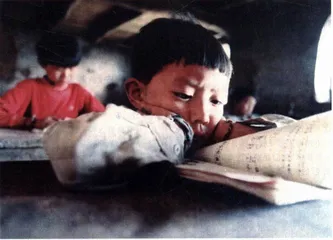

当今的中小学生,像这样无忧无虑欢快的时候实在不多了(新华社)

自我安眠:等没有作业那天再醒来

舒乐安定:一种苯二氮*类催眠镇静药,具有抗焦虑和安眠作用。市面上这种药一板30颗,售价只一元三角。

医院对这类药物控制甚严,医生开列此药的一般原则是,急三慢四,即,急诊开三天的药,慢症开四天的药。一天最多服用二片。

但从满街的药店买这种药实在太方便了。湖北电视台为做采访,特意请一个中学生去药店买药—交钱付药,镜头里没有出现任何障碍,药就买了回来。既便宜又易买,舒乐安定因此有了流行的基础。据称在一些中学附近的杂货店也有这种药卖,而且还可以拆零单卖。

随便去一所中学找到放学的初中生们问知不知道舒乐安定,回答是异口同声的“知道”,为什么会有人吃的原因五花八门:“好玩”、“因为心烦”……还有一个说法听来很有趣,“有人说吃了这个药,别人打,不晓的痛”。当你要真的找一个吃过舒乐安定的学生问问清楚时,却不再会有人应答了。短时间内你并不容易进人他们的世界。

医生也不能完全说清楚原因,他们比较有印象的是早期抢救时,一个女学生的解释。这个女学生说,压力太大,而且爸爸妈妈离婚了,很烦,有一天看到一本叫《追梦》的台湾小说,里面的主人公跟她一样,这个角色解脱苦恼的良方就是吃安眠药,于是她也尝试吃起来。

这个女孩的说法,让我想起我的同事今年夏天发表的一篇关于儿童的报道,其中有个小学四年级的男生这样叙述自己:“我长大了该怎么办?”这个小男孩子首先就这样忧郁地发问,“到了21世纪,连扫马路都要机器人和电脑,要是没有知识,将来能做什么呢?”小男孩的父母离异了,他跟妈妈住外婆家,经常见不着爸爸和总出差的妈妈。但小男孩更怕老师发脾气,作业做不好就不许回家,写错了一个字要罚重写100遍。恨铁不成钢的老师经常还吼叫道:“恨不得一巴掌……”小男孩说自己晚上做作业常常到十一二点钟,犯困了就把脸浸到冰水里,或者在屋里狠狠蹦几下,有时还把冰块放进衣服刺激自己清醒。“我恨不得把自己冷冻起来,等没有作业那天再醒过来……”

这个小男孩子幻想把自己冷冻起来不再面对现实世界,但更真实的现实是他晚上总睡不着觉,一睡不着觉他就会担心自己的未来,担心自己没有知识怎么办,而越想未来越觉恐惧。采访他的记者使他有了尽情倾吐的机会,而平常见不着爸爸,妈妈也很少在家,外婆更是没法明白他的恐惧,只是说现在的讶们太遭孽。小男孩的故事当时在编辑部里很让我们一阵感叹。

为了这次采记,我反复找寻服用舒乐安定的学生,以期待从他们那里了解到为什么这种镇静安眠药会如此流行,而结果并未达到。我反躬自问,也许像我这样的成人并不了解孩子,并不了解被当下这个社会所挤压的孩子的真实境况。

“不要让孩子输在起跑线哟!”—这句广告词已经清楚地暗示中国孩子从幼儿园就开始的漫长而艰难的以学习为主的竞争,这种竞争几乎容不得一丝闪失。

亚临床状态,精神病人与健康人之间

武汉市精神医院被武汉人俗称为“六角亭”,“六角亭”是武汉人嘲笑挖苦别人用的最厉害的一个词,一般而言,不到万不得已,武汉人是不会到这个地方的。即使这样,医院主任医师秦荣国回忆说,这几年青少年就诊病人还是上升了。

就目前世界范围的研究程度而言,人类尚没有找到精神病的发病机理,只是认定它与遗传、心理、社会、性格等因素相关。所以不能简单认定青少年精神病就一定是社会带来的。

但是,介乎精神病人与健康人之还有一种医学上称为“亚临床状态”的,即并非病人却也称不上健康的状态。医生们在分析处于这种状态下的青少年群体时,认为通过他们可以明确地感觉到社会压力是重要的原因。而“亚临床状态”又是最为广泛的。

有些故事听来令人痛心,其实许多被挤压而变形的孩子,在事后的叙述中仿佛往往只是因为一丝闪失。

孩子们从幼儿园起就开始漫长而艰难的以学习为主的竞争(新华社)

故事一

初三的小A(本文所涉有关的学生姓名均隐去,以免对学生带来伤害)在学校得知重点中学分数线的当晚并没有告诉父母,他的父母第二天还是从报纸上得知了分数线,小A差两分!

小A的家境并不很好,妈妈下了岗,爸爸的收入也不太高。一家人节衣缩食也绝没有在衣食上亏待儿子。小A的妈妈原计划去摆个地摊赚些钱来补贴家用,但因为儿子读初三,学习太紧,如果她去摆了地摊,儿子吃饭也会成问题,家里也没有钱能让他在外面自己吃。

小A的妈妈为了孩子而不在外面摆地摊的这一事实,成了她每天对儿子唠叨的重要资本。其实她自己并不认为这就是唠叨,她说她这是为了给孩子一些压力,让他学会珍惜。

让孩子学会珍惜的那些“教导”,过去的那一大套是:“你看妈妈命儿不好,上学赶上‘文化大革命’没学个东西,毕业又要上山下乡,回到武汉又要文凭,当了几年工人又要下岗。什么好日子都没有让我们碰上。现在你的条件好,你再不争气考上大学,对得起哪个?”

后来小A的爸爸总结说,他们夫妻俩确实有些像麻将桌上输了钱的赌徒,觉着自己的全部都被社会剥夺完了,只有让儿子读书上大学来“扳本”。

差两分上线,如果又要想上重点中学就须交上一大笔钱,钱成了这家人的心结。小A的妈妈更是每天看见小A就是上下五千年的长长指责,他们夫妻两人的所有委屈仿佛就是因为儿子这两分造成的。最后的爆发是一直觉着理亏而不敢作任何辩解的儿子要求到外婆家去住一段时间。妈妈执意不肯,而儿子又坚持要去。最后按小A妈妈的说法是家里爆发了一场“混战”。当小A爸爸下夜班回家,只见家里一片狼藉,妻子在哭,而儿子却不见了。

小A后来还是给找回来了,但他却对父母再没有任何话说。

此后小A的父母回家经常会发现家里的一些小器皿被明显地有意打破砸碎,放置在家里最显眼的地方。问小A是不是他干的,甚至打他他也不说一个字。

除了不与父母说话,小A其他的都正常,在一所普通中学被老师重点培养着。后来小A的妈妈听到小A同学的传话深感恐怖,小A对这个同学说:“我长大挣钱后还钱给他们,算是还他们养我这么多年的债,但绝不和他们说一句话。”小A的妈妈的恐怖来自于她认为这决不是小A的赌气话。

在近乎残酷的学习竞争中,分数左右了孩子们的喜怒哀乐(新华社)

故事二

小B也是读初三的中学生,他真的被他的老师吓坏了。

这位以严厉著称的女政治老师,还是一位劳动模范。

在政治课上女老师除了讲解课本外,总有一段时间要给学生们强调初三年级对人一生的重要性,她最经常引用的名人名言是:“人生最关键的就是那几步,你若能够顺利地走过去,你就能达到胜利的彼岸。而初三就是这人生中最重要的几步之一,你们若能够考取重点高中,就算顺利地走过了这一步。”

小B与政治老师发生冲突,缘于一次小测验。这次测验有道阐述题,老师认定小13的回答有“反动”倾向,这使她怒不可遏,勒令小B回家把标准答案抄写一百遍。标准答案有200多字,如果要抄写一百遍,那么要写上二万多字。小B还是很听老师话的,回家做完作业就开始完成老师的罚抄。小B的父母开始还责怪他上课不好好听讲,但发现儿子要写上二万多字才能“赎罪”时,也忍不住要指责老师狠心,于是要求儿子不再抄了,上床睡觉。—就是真的抄写,那这竟达二万字的文字量,小13一晚上是断断不可能抄完的。

第二天,小B战战兢兢地快上完了一天的课,到了下午的辅导课,政治老师来了,问小B要抄写的标准答案。当看到小B尚未抄到10遍的标准答案,毫不客气地就说:“我的政治课,你可以不用上了。”

回至家中,父母听小B这样一转述,他们都认为老师这只是吓一吓人而已,所以也就安心地忘记了这件事。

但老师没有忘记这件事。小B再上政治课时,这位女老师就毫不客气地把小B“请”出了教室。小B这回真慌了,他的父母也慌了。第二天,父母赶紧赶到学校向这位老师“请罪”,但老师并不通融,说这叫作“树典型”,通过这个孩子可以教育全班学生。小B的父母又找到校长,校长也在做政治老师的工作,但老师仍然坚持不抄足标准答案别想进教室……

后来小B被允许可以上政治课了,但小B却不敢再进教室不敢再上政治课了。逢到要上政治课这天,小B总是肚子痛,痛得不能上学。他的父母开始以为他是假装的,但看他的样子又不像是假的。请教医生,医生说听说国外有这种病,叫“星期一恐惧症”,即每当星期一要上学,就有孩子因为恐惧学校而真的肚子痛。

小B的父母恼了,要找政治老师拼命,当然最后还是被大家拦住了。而这位女老师这时还强调,“我严,是为孩子好,你的孩子长大了,就会明白老师的一片苦心。”小B后来转了学,但父母不敢再给他压力了,也不敢要求他走好初三这“人生关键的一步”。因为他再像外国学生那样周期性的肚子痛,那人生就真的给毁了。

教授们说:学业竞争残酷于任何一个行业

采访中,我不断地听到诸如不跟父母说话、周期性的肚子痛等故事时,我十分自然地会把他们与舒乐安定联系起来。

当我们这个社会过分注意在那些高分数的神奇儿童神奇少年的时候,虽然努力却因种种原因无法跟上同代人步伐的另类就已然成为一个不能忽视的群体。

华中师范大学心理系教授刘华山说,在基本上以学习成绩为判断成功与否的当下,这些既努力却又成绩不好的学生,最后的结果只可能是否定自己,失去自我价值感。华中师范大学另一位心理学教授江兴景则说,现在学生竞争的残酷并不亚于任何一个行业,在这种巨大的压力下,如果孩子又要面对家庭破裂,或者承担家庭诸如父母下岗等意外而带来的种种烦恼,其结果就是孩子不能承受,而自己寻找宣泄口。现在的孩子要比过去的孩子更坚不可摧才可能生存于世。

但是,孩子的承受力必定有一个限度。

武汉精神病院的医生李凯琪说,他们接诊无论是成人还是青少年的一些病人,特别是兴奋抑制不能平衡的那些病人,自90年代以来较多采用的就是舒乐安定这种药,因为它副作用小。他推测,有些来医院的孩子吃了这种药觉着不错,也可能向他的同学推荐,因此口耳相传爆发流行。

是否因为压力过大而导致舒乐安定的广泛流行呢?接受采访的众多的专家与医生都承认这可能是最重要的因素之一,但是否就是这个原因,目前下结论为时尚早。

据称,台湾青少年最为严重的问题有两条,其一是滥服药物,其二是少女妈妈。显然少女妈妈现在还不成为我们社会的问题,而台湾青少年滥服的药物中也包括我们现在所讨论的舒乐安定。

武汉市教科所的靳岳滨介绍说,台湾青少年滥服药物的主要原因是青春期骚动,追求刺激又加之同龄人之间的互动而形成的。这与孩子偷偷学抽烟相似,并不认为必须,但觉着好玩。但台湾的这种原因并不能用来解释当下中国孩子服用舒乐安定。因为追求刺激与同龄人互动,这是小男孩的举动,而中国孩子服用舒乐安定的早期竟是以女孩子为多,这其中原因确实不太好认定。

舒乐安定虽已在学生中流行,但现在除了推测还不能找寻到流行的真实原因。

每一个学校几乎都重视硬件设施的投资,但孩子们的心灵需要往往被轻视(新华社)

这一代孩子面对太丰富的世界,但社会生活与他们学习的脱节往往给他们的心灵构成压力

校长家长联手:安眠药变成一种秘密流行

学校的关注、家长的关注总是会滞后于学生的行动。当舒乐安定成为少年的一种时髦,而各方面又未作出及时反应之时,一些听来像天方夜谭的故事便发生了。

据说有位老师批评学生,学生急了,站在楼道护栏上,威胁说:你再说,我就跳下去,反正我吃了药的!而对家长不给零用钱,学生也这般威胁:再不给,我今天就吃药!—某中学学生吃药真的跳楼摔断脚,曾是武汉各中学最流行的故事之一,尽人皆知—学生这一威胁,无论他是否真要吃药,老师家长心里都发怯。这一招也颇管用。

这样的传奇故事,现在大约不再可能发生。至少学校方面接受采访时宣称,学校和家长已经开始联手对付舒乐安定的流行。

武汉市30中的校长郭胜明说,过去是蛮严重,但现在发现一例就请家长,严管。而武汉市12中的校长桑炳侠还要求记者,你若发现我们学校的学生,可以报告给我。

学校方面的严厉管制显然已成事实,但从医院方面调查,至少目前尚无法得出绝迹的结论。动辄服用几十片舒乐安定,昏睡过去,只有上洗胃机解毒的病例,现在不再是医院的大宗,但像我们前述那样自我“催吐”却也还时有发生。

这种局面,一方面的可能是严厉管制的初见成效,另一种可能就是服药少年的“成熟”。上洗胃机解毒,其医疗费用至少得90元上下,不仅人特别难受,而且学生自己并无经济能力支付,只有靠家长,这样是自投罗网,家长和学校都会知道。在这种情况下,小剂量服用,追求那份欲睡未睡、飘飘欲仙,却又不被别人发现的感觉,就可能是一种选择。而且即使稍微服多了一点,也只需花20元左右自己去“催吐”而已。医生普遍的认为是这种药长时期小剂量与短时间大剂量服用,都能使人产生依赖性。

在这种情况下,事情变得更为隐秘,你只是更无法进入其间得到真切的事实与数据。

从挤压到变形:对镇静药物的心理依赖

舒乐安定成为少年们的一种宠爱,前景令人担忧。

湖北医学院临床药理教研室副主任唐荣福说,服用这类镇静药物一旦形成依赖,其为害就相当于毒品。它对中枢神经、心血管系统等最重要的生命器官都有致命的危险,同时,它又是通过肝脏代谢、肾脏排泄,对这两个器官也会有极大损伤。

现在还没有研究者确认这种药物与毒品之间到底存在何种关系,但普遍认为对它形成依赖,相当于前毒品效应。而目前医院已经有了收治吸毒中学生的记录。

武汉市江岸区法院两年前受理的一桩案件,提供了这种药物的另一层危险。一个13岁的小女孩超剂量服用舒乐安定昏睡后,被另一16岁的男孩强奸。

普遍认为,杜绝这种药物泛滥的最直接最有效的办法是限制药店出售,至少限制向未成年人出售。

接受采访时,众多医务工作者屡次提及国家卫生部颁布的《精神药品管理办法》,这份“管理办法”中有明文规定:“第二类精神药品可供各医疗单位使用,医药门市部应当凭盖有医疗单位公章的医生处方零售。”但事实上,在药店无论什么人买这种药,实在易如反掌。而且连杂货店都可以有售。武汉市卫生局药政处杨波接受采访时说,他们也接到很多学生服用舒乐安定的反映,也正拟制定一系列对药店限制出售的方案。

制定出一系列限制药店出售这类药物的办法并严格执行,确实是一种良策。但仔细思虑,这也许能解一时之忧;但并非可以一劳永逸。

如果舒乐安定的流行,其真实的原因尚未找到的话,但我们至少可以认定巨大的压力是因素之一。当我们通过观察那些被挤压的孩子,以及因此而变了形的孩子,也许可以越过舒乐安定的流行而关注一个更为广泛的社会现实。

我们可能能够让舒乐安定的流行成为历史,但我们的社会是否有足够的心理准备面对孩子那已经变得严厉而残酷的世界呢? 舒乐安定