影视·娱乐:《甜蜜蜜》:何处是我的家园?

作者:三联生活周刊(文 / 卞智洪)

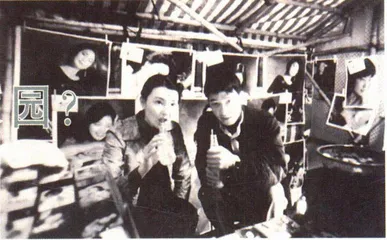

黎明和张曼玉扮演一对从大陆到香港、再到美国的移民,他们如此喜爱邓丽君的《甜蜜蜜》

《何处是我朋友的家》:阿巴斯深沉的、无微不至的人文关怀

第34届金马奖最佳影片毫无意外地颁给了《甜蜜蜜》,一部可谓雅俗共赏、老少咸宜的都市言情片。使它获奖的显然不止是好看、煽情,而是一件文化的事儿—比如它以香港人拍的大陆人故事,捧走台湾人的金马奖,这本身就是颇有意味的话题。

影片描述了一对男女由内地移民到香港、最后到美国的10年间,相遇相爱分分合合的悲喜故事。黎明和张曼玉一开始把内地人演得土里土气(这有点像香港片的惯例),继而纯朴温馨:二人骑着自行车,听着邓丽君“甜蜜蜜”成为片中的经典镜头;等到他们各自在美国发展时,导演和观众又完全忘了他们是内地人,嘴里只有一股“香港人在纽约”的苦涩。因此大陆人的故事,3个地方的事儿,折射的是香港人心态:回归在即,是去是留?

与整部片子始终牵连在一起的是象征乡愁的邓丽君的歌曲,是无法摆脱的移民状态。两人在香港分手的原因是移民的目的使然,像张曼玉对黎明说的,“你不是我来香港的目的,我也不是你来香港的目的”,张为打出一片新天地,黎为把家乡的未婚妻接来过更好的日子。而在美国最终相遇、结合则是他们的移民身份使然:纽约中国城的电视机里报道着邓丽君去世的消息,两个过路人皆因此而驻足,就这样他们又相遇了。“甜蜜蜜”的歌声再度响起,他们将合成一个整体,将免除一大块因生活压力和情感无靠所引起的乡愁,共同去完成他们“来美国的目的”。

在几年前的电视连续剧《北京人在纽约》中,这种分与合的两面性分别山两个女人承担了,郭燕与王起明因为各自要开拓分了手,阿春与王则出于共同的文化结合在一起。

相比之下,另一部写移民问题的新片,香港女导演罗卓瑶的《浮生》则把矛盾大大尖锐化了。移居澳洲的一家香港人,二姐要立足白人社会,力争全盘西化,甚至要求两个弟弟只能用英语说话,父母由此被逼得另住。但最后却是精神濒临崩溃的二姐来向父母忏悔,而母亲正在烧香拜佛,祷告祖宗保佑女儿—仿佛迷途的二姐必定要用东方孝道和祭祖仪式才能洗涤拯救一样。与二姐歇斯底里的西化相比,导演的“恐西症”似乎更让人受不了。不过也难怪,这部在国外获奖的片子是由澳洲方面投资的,难免会带上西方人眼中的东方人色彩。

移民问题属于一个更大范围的跨文化主题,那是近几年来世界影坛最热门的话题之一,像台湾导演李安就藉着《推手》和《喜宴》那样的影片声名鹊起。但香港导演陈可辛显然不想使《甜蜜蜜》跨出香港文艺片的范围,矛盾在片中提出,同样在片中解决。黎明或张曼玉不会像《浮生》中住在德国的大姐那样提出古旧文人式的问题:有一次她想教女儿说粤语,女儿不肯她就气哭了,之后跟她的德国丈夫说:“我不知道我的家在哪里?我不是中国人也不是德国人,哪里是我的家?”《甜蜜蜜》也不会像《推手》那样把东西文化的经典象征搬出来,一边是父亲的太极拳,一边是美国儿媳噼里啪啦打字的双手,矛盾多多,最后父亲竟然在唐人街找到一个教太极拳的职业,得以在美国自立起来。《甜蜜蜜》则讲了一个悲欢离合的故事,一切要好看,味道要稍甜、稍酸、稍涩,但落口即忘,问题要完全压制住,明星风采要完全露出来……

其实无论出于什么原因,移民不就是为了离开家园,到一个相对要好的地方去吗?是执著于某种单一的身份认同,追寻一个恒常如一的家,还是先承认这个多重与边缘的自我,建立一个随遇而安的家,似乎是不言自明的道理。何况,今天的家园原本已是个流动的概念,乡愁变成了山商品和媒体建构出来的飘游之物,在《甜蜜蜜》中代表乡愁的音乐“甜蜜蜜”,并非大陆原产,而是台湾歌手的作品—或许这正是编导最有意的设计。 邓丽君张曼玉香港甜蜜蜜